针灸结合穴位贴敷在脑动脉供血不足型眩晕患者中的应用

2022-07-13蒋霞

蒋 霞

(成都西区医院康复医学科,四川 成都 610031)

脑动脉供血不足型眩晕是临床常见眩晕类型,若未得到有效治疗,可能导致脑部缺血,影响患者记忆力,引起头痛等,甚至引发脑梗死威胁患者生命安全[1-3]。由于脑动脉供血不足病因较多,临床尚未形成有效治疗方案,虽可通过药物缓解眩晕,但是具有较高的复发率。近年来,随着中医药的发展及广泛应用,针灸等已成为治疗眩晕等疑难病症的重要治疗方案。为进一步提高治疗效果、降低眩晕复发率、增加治疗便利性,经过对病因、病机的深入探究,我院提出以针灸结合穴位敷贴治疗脑动脉供血不足型眩晕的方案。但是该联合治疗方案相关报道较少,因此本研究以针灸结合穴位贴敷治疗脑动脉供血不足型眩晕,观察其对患者血流动力学的影响,以期为临床治疗眩晕提供新的治疗思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年12月至2021年12月于成都西区医院康复科接受治疗的脑动脉供血不足型眩晕患者160例,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组80例。观察组男49例,女31例;年龄49~60岁,平均(54.27±3.48)岁;病程13~17个月,平均(15.72±2.58)个月;基础疾病:糖尿病24例,高血压53例,颈椎病37例,其他28例。对照组男52例,女28例;年龄48~59岁,平均(54.19±3.25)岁;病程12~18个月,平均(15.84±2.79)个月;基础疾病:糖尿病25例,高血压51例,颈椎病35例,其他31例。两组患者一般资料均衡可比(P>0.05)。病例纳入标准:①符合《眩晕急诊诊断与治疗专家共识》[4]中脑动脉供血不足型眩晕诊断标准及《眩晕诊治专家共识》[5]中气血亏虚型眩晕诊断标准;②意识清醒且沟通能力正常;③患者对本研究知情且同意。排除标准:①伴脑部肿瘤、脑损伤者;②合并凝血功能、免疫功能障碍者;③合并皮肤病、传染病者;④两周内接受其他治疗者;⑤合并器官功能障碍或衰竭者;⑥合并前庭神经元炎等可能造成患者眩晕者。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组:予患者口服盐酸倍他司汀片(国药准字H20040130),8 mg/次,3次/d,饭后服用;盐酸氟桂利嗪胶囊(国药准字H10930003)口服,10 mg/次,1次/d;连续服用7 d,停止用药2 d后继续服用。丹参川芎嗪注射液(国药准字H22026448)以250 ml 0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖溶液稀释后静脉滴注,根据患者病情5~10 ml/次,1次/d,连续治疗7 d,停止用药2 d后继续给药。

1.2.2 观察组:在对照组基础上加用针灸结合穴位贴敷,具体如下:①针刺方案:于密闭安静环境下,患者取俯卧位并暴露肩部,使用1.5寸针灸针,取患者两侧风池、风府、天柱、听宫、三阴交、足三里、血海、百会、头窍阴、翳风等穴位,采用捻转等手法,得气后留针20~30 min。若患者肾精亏虚则加涌泉穴、太溪穴;若患者痰湿盛则加丰隆穴。其中风池穴,应针尖朝向鼻尖刺入。具体刺入深度应根据穴位所在部位进行选择。1次/d。②艾灸方案:取两侧肩井、大杼、肩中俞等穴位艾灸,保持艾柱与穴位距离3~4 cm,每个穴位持续艾灸5 min;刺络拔罐:待患者艾灸结束休息15 min,根据患者疼痛、瘙痒部位进行刺络拔罐。③穴位敷贴:川芎、党参、鸡血藤、黄芪各10 g,当归、桂枝、甘草各8 g,钩藤、泽泻、天麻各5 g,上述药物经加工后制成直径2 cm,厚度0.2~0.3 cm膏剂,根据患者病情选择风府、风池、大椎、足三里等进行敷贴,30~45 min/次,1次/d。两组均持续治疗14 d。

1.3 观察指标

1.3.1 中医症候积分评估[6]:治疗前及治疗后,根据《中药新药临床研究指导原则》对患者眩晕、肢体麻木、面色苍白、猝然发作症候进行评估,其中眩晕、肢体麻木症候计0~6分,面色苍白、猝然发作症候计0~3分,分数越低表示症候越轻。

1.3.2 眩晕状况评估:治疗前、治疗14 d后、治疗3个月后,依据眩晕残障调查量表(Dizziness Handicap Inventory,DHI)[7]对患者眩晕状况进行评估,该量表从患者生活感受、活动能力等5个维度进行评估,总分0~100分,患者分数越高,症状越严重。比较两组月眩晕发生次数及眩晕持续时间。

1.3.3 血流动力学检测:治疗前及治疗14 d后,使用迈瑞超声彩色多普勒诊断仪N2S,探头频率设置为3 MHz进行检查,测量并记录两组患者左侧椎动脉血流速度(Left vertebral artery blood flow velocity,LVA)、右侧椎动脉血流速度(Right vertebral artery blood flow velocity,RVA)、基底动脉血流速度(Basilar artery blood flow velocity,BA)、平均血流速度(Mean blood flow velocity,Vm)。

1.4 疗效标准 治疗14 d后评估两组患者治疗效果[8]。痊愈:患者眩晕、头昏等症状消失;显效:患者眩晕、头昏等症状显著改善,且无旋转等异常感,对工作、生活无影响;有效:若患者眩晕、头昏等症状有所缓解且旋转等异常感受仍在,对工作、生活有影响;无效:患者眩晕、头昏等症状无缓解甚至加重并伴有旋转、晃动等感觉,严重影响工作、生活。总有效率=(痊愈+显效)例数/总例数×100%。

2 结 果

2.1 两组患者治疗效果比较 见表1。治疗后,观察组患者治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。

表1 两组患者治疗效果比较[例(%)]

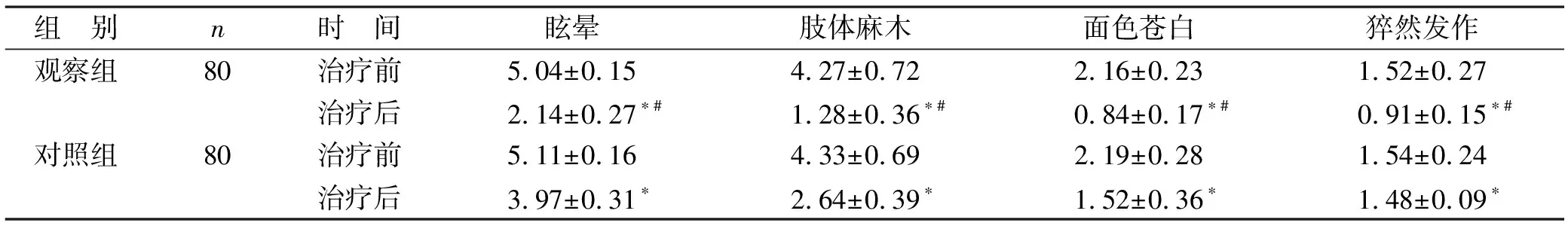

2.2 两组患者治疗前后中医症候积分比较 见表2。治疗后,两组患者眩晕、肢体麻木、面色苍白、猝然发作症候评分均下降,且观察组低于对照组(均P<0.05)。

表2 两组患者治疗前后中医症候积分比较(分)

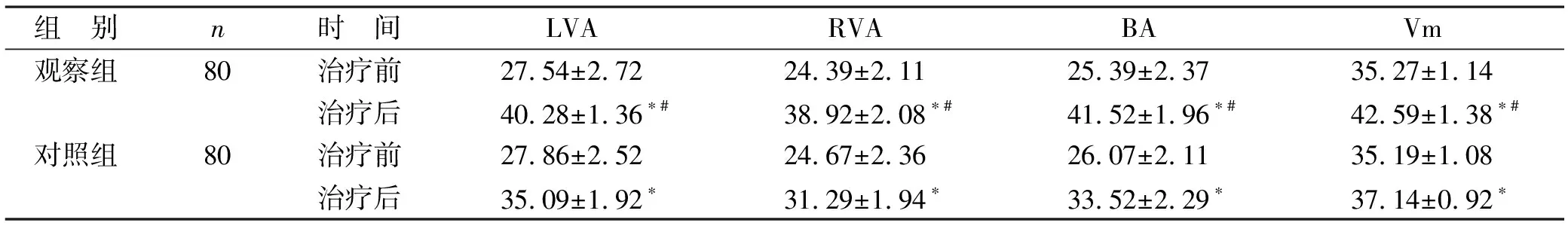

2.3 两组患者治疗前后血流动力学指标比较 见表3。治疗后,两组患者LVA、RVA、BA、Vm水平均上升,且观察组高于对照组(均P<0.05)。

表3 两组患者治疗前后血流动力学指标比较(cm/s)

2.4 两组患者治疗前后眩晕状况比较 见表4。治疗后1、3个月,两组患者月眩晕发生次数、眩晕持续时间、DHI量表评分均下降,且观察组均低于同期对照组(均P<0.05)。

表4 两组患者治疗前后眩晕状况比较

3 讨 论

脑动脉供血不足型眩晕是由于患者受高血压、颈椎病等疾病影响致脑内部分区域血液供应不足,引起眩晕[9-10]。本病若未及时治疗不仅损伤脑功能,甚至可能增加中风、脑梗死等疾病发生风险,威胁患者生命安全[10]。但是目前临床暂无有效治疗方案可长期、有效地改善患者眩晕[11]。“眩晕”在中医中被归纳为单独的疾病且有完备的治疗方案,因此通过对中医的深入挖掘后,以病因为基点,尝试通过针灸联合穴位敷贴治疗脑动脉供血不足型眩晕。

中医学虽无出脑动脉供血不足型眩晕这一病名,但根据其病机及病因推测其与“气血亏虚”有关。《黄帝内经》指出:“诸风掉眩,皆属于肝”,肝既主疏泄又主藏血,肝脏衰弱则血不能藏,气血运行失常,故不能上养脑髓。部分患者由于年老体衰,脏气衰微,气血亏虚又无以再生,使清阳难升,脑失所养,故而眩晕。因此治疗当以补血、清脑为主,兼以清利因肝脏衰微引起的痰瘀。本研究中观察组患者治疗总有效率优于对照组。治疗时针刺百会穴,既达醒脑明神、开窍清明之功,又因其为诸阳之会,达振奋阳气之效;同时辅以风池穴,既因其为病机之所在,又因其可行气活血,助血流上达络脑,以养脑髓;再刺风府穴,风府穴对头面疾病有良好的治疗效果,与其他诸穴配合,既补益脏腑又活血舒筋,以解眩晕。现代医学研究发现针刺百会、风府穴等穴位可提高血液流速、增加脑血流量,改善脑动脉供血不足,提高疗效[12]。

脑动脉血流速度缓慢是眩晕的重要原因,本研究观察两组患者血流动力学指标发现,观察组患者治疗后血流动力学参数优于对照组,猜测与针灸风池穴等穴位有关。现代研究发现,针刺风池穴可改善基底动脉及椎动脉血流速度,提高LVA水平,以达到增加脑动脉供血、缓解眩晕的作用[13]。针刺风池穴可改善患者血液黏度,调节血液流变学指标,改善脑部供血,与本研究结论类似[14]。由于头窍阴穴位于枕小神经等神经交汇处,且位于第四脑室、桥脑等结构正上方,针刺后亦可改善大脑后动脉等动脉血供,缓解脑动脉供血不足;翳风穴为少阳经交会穴并承接于脑,通过针刺可间接滋养脑髓;翳风穴位于椎动脉等动脉上方,针刺后可调节部分神经节[15],改善脑血管血流。

本研究结果显示,观察组患者治疗后中医症候积分低于对照组,推测与针刺血海穴等穴位有关。针刺百会、风池、大椎等穴位可改善患者眩晕,刺激足三里、血海等穴位可调节气血,滋养血脉,上达脑部使面色逐渐红润[16-18]。兼以艾灸温养机体,既可滋养穴位以补脏器,又可改善血流循环达濡养周身之效。另外,由于针刺对脑部供血的改善及穴位敷贴、艾灸的持续调节,保持患者血流动力学稳定,降低猝然发作风险,因此观察组患者中医症候积分低于对照组。本研究结果显示,观察组患者眩晕状况优于对照组,推测与穴位敷贴改善患者症状有关。穴位敷贴不仅可通过长期刺激相应穴位振奋经络之气,改善患者机体状况达到阴阳平衡之功,还可通过长时间的挤压促进药物进入机体,并直达病机所在改善患者眩晕[19]。由于所用膏剂中川芎等药不仅可改善血流状况,调节血管状态,达到提高脑供血量的作用,还可通过抑制血小板聚集改善血液流变学状态,增加血管流量,稳定患者脑动脉供血,避免因供血不足发生眩晕[20]。卜秀焕等[21]研究指出,应用活血化瘀药可改善患者供血不足,提高治疗效果。

综上所述,针灸联合穴位敷贴可改善脑动脉供血不足患者血流动力学指标,缓解临床症状,临床效果显著。