农业工程与信息技术领域专业学位课程体系改革研究

2022-07-12李海军田海清刘飞张海军

李海军,田海清,刘飞,张海军

(1.内蒙古农业大学机电工程学院,内蒙古呼和浩特 010018;2.湖州职业技术学院机电与汽车工程学院,浙江湖州 313099)

全日制专业学位研究生教育是研究生教育体系的重要组成部分,对高层次应用型专门人才培养以及创新型国家建设具有重要促进作用[1-2]。专业学位培养与学术型研究生存在一定差异,课程体系是研究生人才培养的重要载体,是专业培养方案的核心内容,关系到人才培养目标的实现和专业培养标准的落实[3]。因此,课程体系建设成为推进研究生教育改革的关键性工作,为深化培养模式改革、提高人才培养质量提供重要保证[4-5]。

内蒙古农业大学1999年获批农业工程一级学科授权点,同时开展农业工程专业学位建设,为农业工程与信息技术领域专业学位奠定了扎实的学科基础,2018年农业工程与信息技术专业学位硕士研究生开始招生。本领域主要为农业信息化、农业机械化、农业设施化等方面的技术研究、开发、应用、推广及管理,新农村发展、现代农业教育等,重点研究开发与现代农业产业发展相关的工程理论、技术、装备和设施,提供与农业生物系统相关工程问题的整体解决方案,利用工程措施转变农业生产方式,提高农业生产率,促进农业生产高效可持续发展。培养具备从事农业工程与信息技术领域系统研究、开发研制、试验检测、技术集成等工作的知识结构与技能的高层次复合型、应用型工程技术人才。本领域采取以项目为导向的校企联合培养模式,实行校内外双导师制,在专业实践环节上,要求学生全程参与企业项目的研发过程,突出工程能力的培养。然而由于缺乏建设经验,在本领域实际发展中存在着如下问题:(1)培养模式仍沿袭学术研究生,课程设置以及课程教学内容与科研实践脱节。(2)校企协同育人不深入,企业承担的教学任务少,合作程度尚浅,联系不够紧密,没有发挥企业的主体作用,未能实现“双主体”培养。当前,我国大规模的农业现代化建设为农业工程学科专业硕士研究生的培养带来了广阔的发展前景,同时也提出了更高的要求。特别是在实现农业农村现代化以及农业信息化建设的大背景下,如何培养具有实践创新精神与创新能力的人才成为热点研究课题。现有的课程体系已经不适应新时代的需求,亟待改革。

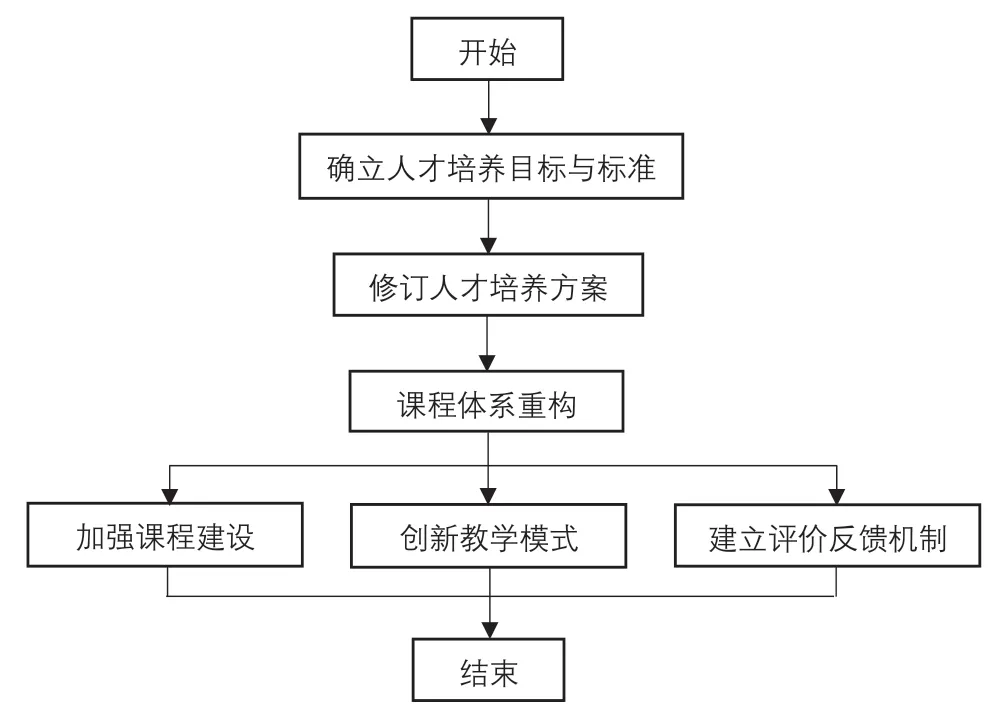

1 实施路径与方法

研究技术路线如图1所示。

图1 研究技术路线

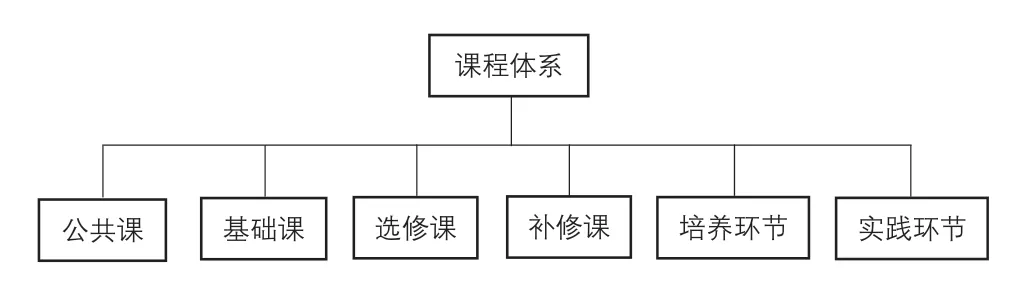

本领域依托农业工程一级学科建设基础,依据学校办学定位,将人才培养目标确立为立足北方干旱半旱农牧区,结合民族特色和地区特点,贯彻德、智、体全面发展的方针,培养热爱祖国、品德优良、遵纪守法、掌握农业工程坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具备独立从事农业工程领域科学研究工作能力的研究型和应用型人才。从学生应具备的必要基本素质、基本知识、接受必要的专业实践训练、完成学位论文工作四个方面提出了相应的学位标准和要求。培养方案作为纲领性文件,对指导学生工作具有重要的作用。本领域课程体系设置面向社会经济发展与行业创新发展的需求,结合自身的学科优势与特色,优化了课程结构,丰富了课程类型。本领域为2年制,培养方案所修课程总学分不少于30 学分。其中课程环节不少于22学分,包括公共课11 学分、专业基础课7-9 学分、选修课≥4 学分;培养环节2 学分;实践环节6 学分。同等学力或跨专业攻读的研究生,需补修本领域本科阶段的主干课程2-3 门,成绩不计入总学分。学生在第1 学期完成课程学习,第2 学期开始专业实践和学位论文工作,第4 学期完成专业实践与学位论文工作,课程体系架构如图2所示。

图2 农业工程与信息技术类专业学位课程体系架构

专业技术课程从农业工程类、农业信息类、信息技术类三个方面设置,增加了“工程伦理学”“现代农业创新与乡村振兴战略”“农业工程与信息技术案例”“农业机器人”“现代农业概论”“现代农业信息技术”“大数据与Python 机器学习”“物联网技术应用”等课程,使学生在公共职业素养、研究与应用能力、实践与创新等方面受到训练,突出了专业性、实践性与时代性。

2 课程建设与教学模式改革

全日制专业学位硕士研究生培养是以专业实践为导向,重在实践和应用,需要将学术性与职业性密切结合,培养研究生全面的综合素质、较强的工程实践能力、创新能力及动手能力[6-8]。本领域针对专业学位硕士培养特点与目标要求,将课程建设与教学模式改革相统一,充分发挥课程作为教学基本单元的功能与作用。以立德树人为总目标,把课程思政作为重点,将“价值塑造、知识传授、能力培养”融为一体,突出示范课程、重点建设课程的引领作用,强化实践教学的育人功能。

农业工程信息技术案例课程,是人才培养方案中设置的专业基础课程,主要讲述农业信息化、精准农业、智慧农业、设施农业等的系统研究、试验检测及技术集成、工程应用等方面的知识。课程组根据自身科学研究基础设定了绪论、设施养殖智能化技术案例、农业物料物理特性及应用、异形物料三维建模及其运动特性仿真、精准农业应用案例、智慧农业应用案例、企业实践与调研等理论与实践内容,与实现农业现代化、乡村振兴相结合,把最新科研成果与国家发展战略相统一,确保课程内容的时代性和先进性。课程的企业实践在海芯华夏(北京)科技股份有限公司、中国·敕勒川现代农业产业园等地区乃至全国农业信息化、智慧农业领先的企业进行,充分利用了社会资源,深化了理论与实践一体化教学。

课程教学采取适合本专业学位研究生学习的多样化方式,注重培养学生研究实践问题的意识和能力,鼓励将理论学习与实践相结合。使用项目案例教学和模拟开发的实践方式,开展学生团队学习和专题研究,积极引导学生自主学习、锻炼学生发现和解决问题的能力。此外,构建课程教学团队,采取团队授课的方式[9],根据课程内容,结合每位教师的研究方向及取得的成果,将学科最新前沿动态与技术发展等信息传递给学生,实现科研反哺教学,提升了课程的高阶性。如“农业机器人”是一门系统性讲授农业机器人原理及应用的课程,通过本课程的学习,使学生了解到农业机器人的分类、结构和工作原理,对农业机器人的运动学、动力学、传感技术、驱动技术、控制技术有初步了解,对农业生产活动中机器人的作业特点和作业原理有初步了解。课程属于高度交叉的前沿科学,培养学生综合应用农业机器人基础知识的能力,掌握以系统论、信息论和控制论为核心的农业机器人的关键技术和手段,为进行科学研究和撰写论文打下必要的基础。基于课程特点,课程组采取了研究型教学方式,将项目+案例引入,突出学生主体地位,围绕农业机器人视觉、执行器、行走系统等开展研讨学习活动,并与学科竞赛相结合,引导学生参加农业装备智能大赛,激发和提升学生创新意识与能力,并培养学生综合设计能力和工程实践能力。

利用实践实习,通过真实的生产情境教学,破解理论难题,促进学生将知识向实际生产应用能力转化。本领域专业实践安排从第2 学期开始,时间不少于6个月,要求学生全程参与企业的项目开发和产品设计等实践活动,使学生熟悉本领域的工作流程,培养学生的工程实践、团队合作和组织协调管理等能力。实践成绩根据学生的实践学习计划、实践学习总结报告、学生在实践单位的专业态度、专业能力、专业绩效等指标,由校内指导教师和实践基地校外导师综合考核后进行评定。

构建“学校—学院—学科”三级教学质量管理体系,形成学校研究生院、教学督导、学科、任课教师、学生、用人单位“六位一体”的校内自评和校外用人单位反馈评价的教学质量评估监测模式,建立“标准、监控、反馈、改进”四位一体的质量保障体系和评价反馈机制。通过与社会用人单位、导师、毕业生、在读研究生座谈及问卷调查等方式,了解导师的教学工作以及对研究生的指导情况,针对存在的问题及时予以整改,为人才培养质量提供保障。

3 结语

本领域在积极推动实现农业农村现代化以及农业信息化建设的背景下,突出培养具有实践创新精神与创新能力的专业学位硕士人才,重构的课程体系结合课程建设、教学模式改革等实践,较好地解决了课程设置以及课程教学内容与科研实践脱节的问题,理顺了校企协同育人的关系,利于发挥企业的主体作用,为专业学位硕士实现“双主体”培养提供了有力支撑,提高了人才培养质量。