大学生创业意愿的影响因素研究

——基于某中医药大学的实证分析

2022-07-12李永强陈永成罗习珍丁心雨

李永强,陈永成,罗习珍,丁心雨

(1.江西中医药大学 经济与管理学院,江西南昌 330004;2.江西中医药大学 计财处,江西南昌 330004;3.江西机电职业技术学院 管理工程学院,江西南昌 330013)

自“大众创业、万众创新”提出后,作为高端人才培养主要场所的高校,亦把创新创业教育纳入了课程体系。创业意愿是创业行动的原动力,高等教育应该从哪些方面去提高大学生的创业意愿?哪些因素会影响大学生创业意愿?本文在评述现有研究文献的基础上,利用自编调研问卷,对某中医药大学学生进行了实证研究。

1 文献综述

1.1 创业意愿概念的提出

美国学者Bird(1988)最早提出了创业意愿(Entrepreneurial Intention)的概念:创业意愿是指创业者在追求创业目标前的一种主观意愿和心理状态,这种意愿将付诸计划、外化为行动并最终发展为创业实践[1-2]。

1.2 大学生创业意愿影响因素的研究

国内外学者对大学生创业影响因素作了较多的理论和实证分析。吴立爽(2018)对杭州市10 所高校的研究表明:创业环境各维度均与创业意愿呈显著正相关性;教育培训、政府支持、市场条件和金融环境均对大学生创业意愿具有显著正向预测作用;性别在创业文化与创业意愿的关系中发挥着调节作用[3]。李厚锐等(2018)提出:创业学习(经验学习、认知学习、实践学习)能够促使个体创业意愿的形成,创业学习对创业意愿的正向影响以创业自我效能为中介[4]。孙丽园(2016)以浙江省39 所高校的546 位在校已创业大学生为研究对象,通过建构TPB模型,验证了创业意愿对创业行为的影响过程[5]。吉小燕(2016)以江苏省南京市8 所重点大学为研究对象,结果表明:父母是否创业、性别、个人操作电子商务平台的意愿和能力、家人对创业的态度、社交和领导能力、行动和处事态度、创业教育程度、市场经济影响、技术培训程度以及信息管理和科技创新能力与创业意愿有显著相关性[6]。梁春晓等(2021)基于全国性大学生调查数据的分析,发现创业学习对创业意愿有显著的积极影响,并且不同创业学习方式的影响效应大小相异[7]。

总体而言,影响大学生创业的因素较多也较为复杂,既有个体因素如个性、特质、心理、能力等,又有社会环境因素如家人支持、社会氛围、国家扶持、教育培训、经费投入等,本文将在参考借鉴现有文献的基础上,通过自编调研问卷,结合某中医药大学的实际情况进行问卷调研和数据分析,试图总结大学生创业意愿的影响因素,希望为学校创新创业教育提供依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

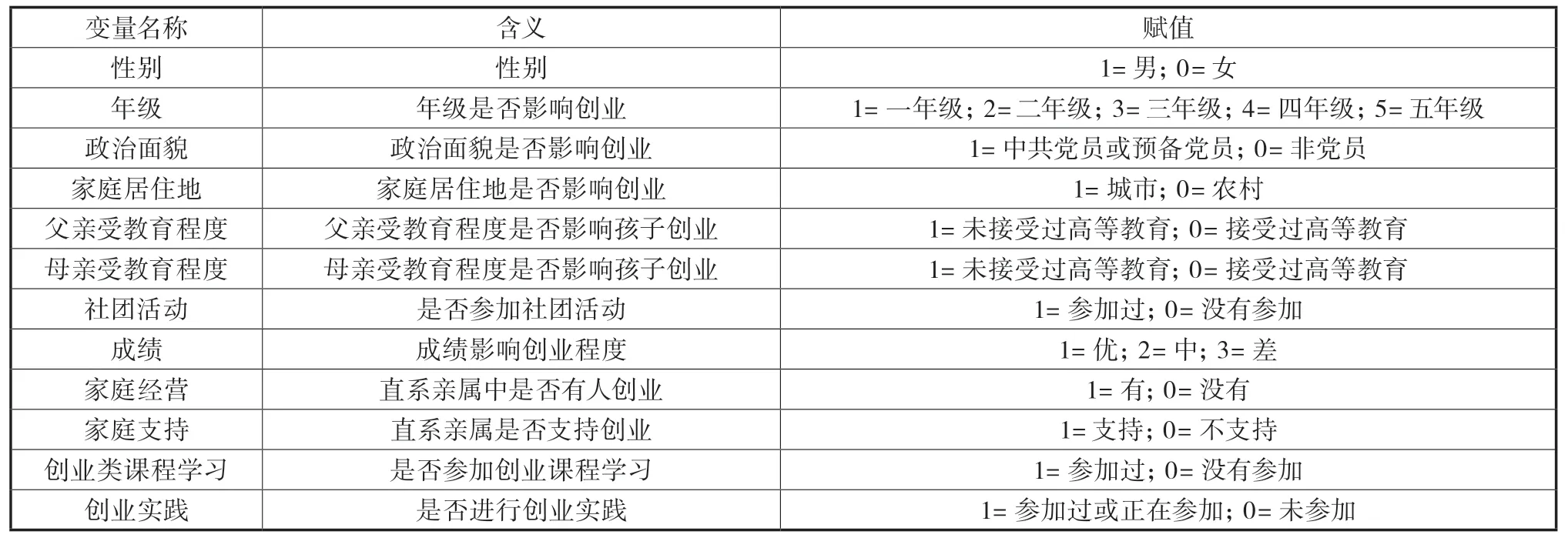

本文在参考现有文献资料的基础上,结合某中医药大学的实际情况,自编调查问卷,收集研究数据。调查问卷包括两个部分:一是基本信息,包括性别、年龄、专业、年级、调查前一年学业成绩、参加学校活动的频次、父母文化程度、居住地、近亲中创业人数、直系亲属对创业的支持程度、是否参加了创新创业培训、是否正在创业等。为便于数据处理,给每个变量分别赋值(见表1)。二是创业意愿。创业意愿部分共设计了10 个题目,每个题目10 分,共100分,分别按2、4、6、8、10 分进行赋分,其中第五题为反向赋分。计算每个被调研学生的创业意愿总分和平均分。

表1 变量赋值表

本次调研选择了某中医药大学所有学院所有专业大一至大五年级本、专科学生,每个年级每个专业随机抽取至少5 名学生为调研对象。调研问卷采用线上线下相结合的方式发放,均指定到抽取的调研对象个人。线上问卷为线下问卷的电子版,通过问卷星制作并点对点发布,共发放调研问卷600 份(线上线下),回收调研问卷600 份,回收率100%。对回收的问卷进行了如下两项处理:首先剔除了填写不完整、漏填的问卷,其次剔除了第一项正向意愿与第五项反向意愿间有明显矛盾的问卷。最终本次调研得到有效问卷580 份,有效率为96.67%,其中线上问卷318份,线下问卷262 份。

2.2 研究方法

将本次调研得到的262 份线下问卷表数据录入EXCEL 表格,再将其与线上问卷合并,得到包含580份问卷的数据表,利用StataSE16 软件进行数据的回归分析。

本文采用逐步回归方法进行回归。首先,把所有的自变量对因变量进行回归。然后按自变量对应变量Y 的贡献大小从小到大进行检验,对无统计学意义的自变量依次剔除。重复上述过程,直到回归方程中的自变量均符合留在方程中的给定标准,直到没有自变量可被剔除为止。

3 研究结果

3.1 基本信息及创业意愿

参与本次调研的580 名学生中,来自该校25 个专业,有男生231 人,占比39.80%,女生349 人,占比60.20%,这与该校女生多于男生的情况基本一致。参与调研的学生中,有中共党员或预备党员116 人(20.00%),共青团员420(72.00%),群众44(8.00%);参加过很多门创新创业课程的有29 人(5.00%),参加过一两门创新创业课程的有257 人(44.31%),参加过一两次创新创业课程的有189 人(32.59%),没有参加过创新创业课程的有105 人(18.10%)。

从创业意愿来看,该校学生创业意愿仍然偏低,10个选择题目平均得分分别为:5.37、5.92、5.73、4.8、5.13、5.33、5.03、5.18、5.19、5.58,总和平均意愿分数为53.24。

3.2 回归分析结果

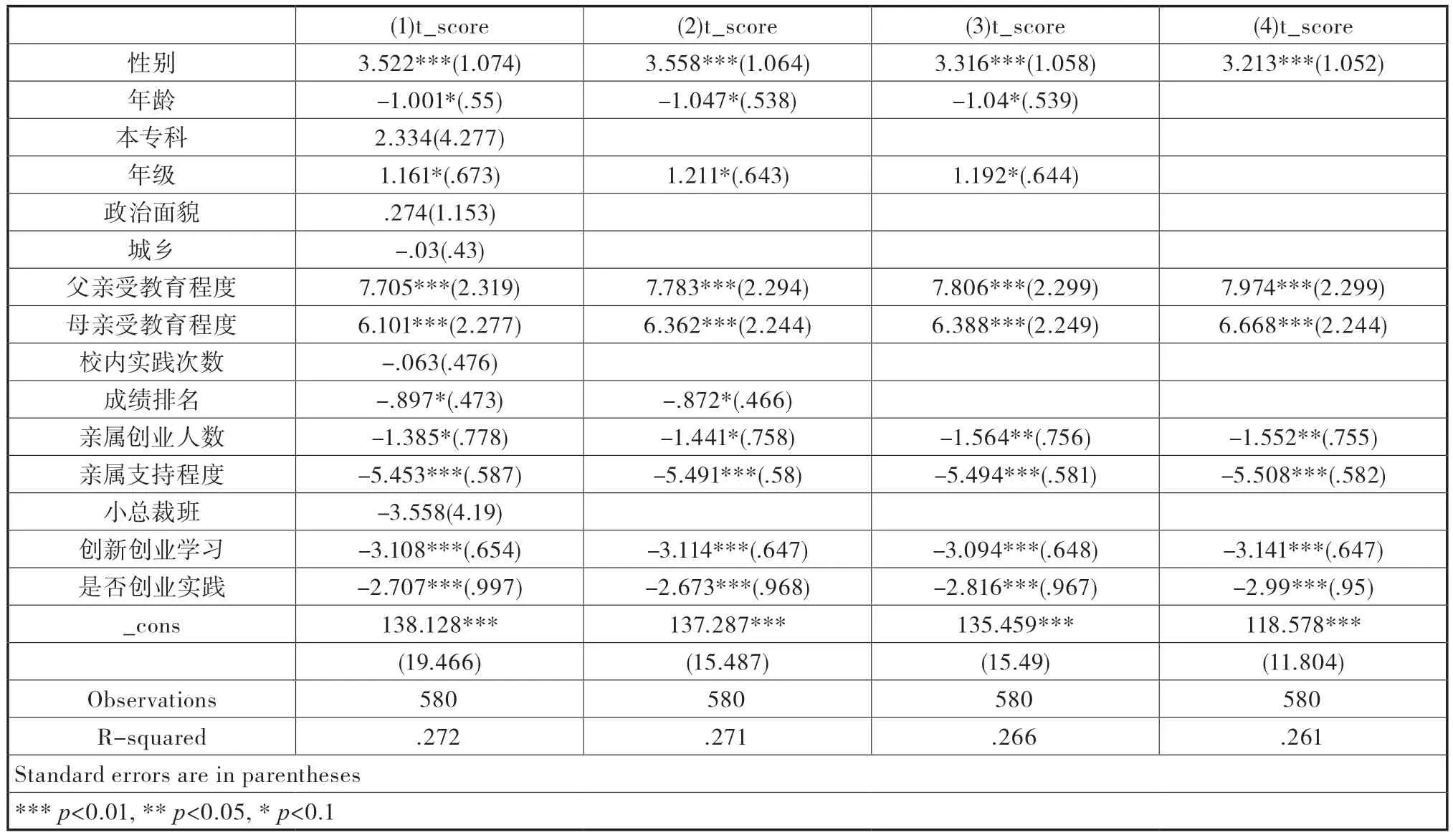

经过四次回归分析,发现性别、父母受教育程度、亲属创业、亲属支持、创业学习、创业实践等对提高大学生创业意愿均有显著影响,而年龄、专业、政治面貌、生源城乡来源、成绩排名、校内实践等没有显著性影响(见表2)。

表2 逐步回归分析结果

4 提高大学生创业意愿的建议

4.1 提升创业教育质量

我国对大学生进行创新创业教育的探索、实践均比较晚,对大学生创新创业教育的基本理论、基本规律的研究和认知较少,普遍缺乏实践经验,加上高等教育体系与企业实践的结合不够紧密,因此大学生创业教育的质量改善提升空间较大。大学生创业教育质量的提升,不仅需要把专业教育与创新创业教育结合起来,而且需要把创新创业教育与就业实践教育结合起来。学校不仅可以把企业家请进大学课堂,也可以把大学生放到企业中去充分锻炼,让学生有更为直观的感性认识,在理论与实践的结合中逐渐萌发创业意识和意愿。

4.2 改变对大学生创业教育的评价标准

创业教育对大学生创业意愿和创业实践的影响是长远的,学生即使在校期间没有参加创业实践活动,也不能否认创业教育的价值,因为学生有可能在未来进行创业。大学生创业意愿付诸实践可能是在校期间或者毕业后的若干年内,但在校时间普遍较短,在校大学生人脉资源、对市场的认知、资金实力等较为欠缺,而企业从初创到发展到一定规模亦需要相当长的时间,因此评价大学创业教育的效果需要从一个较长时间维度去观察。

4.3 建立开放友好的创业环境

从研究结果来看,在大学生创业意愿的影响因素中,有些可以通过学校教育提升,如创业知识、创业技能和对创业规律的认知,有些无法通过学校教育改变,如家人的支持、性别、父母的受教育程度等。学校除了提供高质量创新创业培训课程外,还需要建立起开放友好的创业环境,让学生尽可能地在宽松友好的环境下充分实现创业理想,尝试把创业意愿变成创业实践。