蜀中南朝造像发现记

2022-07-09肖伊绯

肖伊绯

南齐造像碑与龙门石窟造像

仔细观察茂县南齐造像碑的种种细节,不难发现,碑体正面的弥勒佛坐像,堪称龙门石窟宾阳中洞主尊造像的祖本。

龙门宾阳中洞高约9米,宽与进深约11米,从北魏景明元年(500年)开凿,至正光四年(523年)完成,是北魏宣武帝为亡父孝文帝所营造的石窟。石窟内共有十一尊大像,又分为正壁主像一组五尊和南、北壁各一组三尊,分别代表佛的过去、现在、未来,构成“三世佛”组合造像。此窟造像,向来被研究者视为北魏孝文帝迁都洛阳后的代表性洞窟,其明显“汉化”的艺术风格,印证着一个重要史实,即“大江南北的文化一直是在相互影响、相互交流的,特别是南方先进的汉文化,对北方产生更为显著的影响”。

窟中正壁主尊“现在佛”释迦牟尼像通高约8米,身着“褒衣博带”式袈裟,内衣结带为左短右长。结跏趺坐,高鼻深目,微露笑意。左手掌面向外,大拇指与食指自然下垂,另外三指向上曲扣于掌面;右手坦掌向外,举伸于胸前。这样的手势,与通常的佛教手印“无畏印”加“与愿印”组合相似,但又略有差异——因左手若为“与愿印”,应为五指全部自然下垂,坦掌向外,不会有三指向上曲扣于掌面。

茂县南齐造像碑上的弥勒佛坐像,与龙门宾阳中洞主尊造像体态姿势相仿,但也有细微差异。譬如,前者内着僧支,结带细长均匀,两根系带呈左右平齐状,垂至结跏趺坐的佛像腹前盘曲的脚部之上,系结则右向倾搭;后者结带略显粗短,且系带前段搁入横搭于佛像左手的袈裟边缘之内,其完整长度难以目测,系结也呈左向倾搭状。再如,两尊佛像的左手“手印”也略有差异,前者左手有两指而非三指向上曲扣。又如,前者结跏趺坐但并未袒露脚掌,下垂的衣纹雕刻繁复,略呈“几”字形构图,而非垂直线条等。

笔者以为,这些较为明显或细微的造像样式上的差异,正是南朝早期造像的一些尚未完全标准化与程式化的细节证据。简言之,这一时期的南朝造像,正处于自主造作的阶段,对北朝造像的影响还处在单向的阶段,即只有“南风北渐”,还未及“北风南传”的循环互动阶段。

概而观之,宾阳中洞主尊造像就是一尊放大版的茂县南齐造像碑(碑体正面为弥勒造像),放大的除却体积身形,还有按照北方审美标准刻造的,种种已经标准化、程式化的细节特征,仍以所谓“北方(朝)模式”的总体风貌呈现出来。也正是因为一通茂县南齐造像碑的存在,观者方才可以感知得到,所谓“北方(朝)模式”在后世佛教造像研究中的标准器地位,并非与生俱来,并非一开始就只存在由北至南的单向影响力,而应是“南—北—南”的循环互动长期影响之下,方才逐渐确立其历史地位。且当宾阳中洞开窟造像之时,还只能是单向接受“南方(朝)模式”的初始阶段,南北佛教艺术体系的循环互动历程,尚未完全开启。总之,仅以蜀地境内的南朝造像而言,不但不是一开始就照搬“北方(朝)模式”,而恰恰还是相反的状况——“北方(朝)模式”本身就有源自“南方(朝)模式”的先天基因。

无独有偶,茂县南齐造像碑上的弥勒佛坐像,在龙门石窟中也不乏几乎完全“翻模”式复制的造像。譬如,位于龙门石窟西山南部著名的古阳洞中,在洞窟南壁下部编号为南130号的“二佛并坐”龛里,右侧佛像着“褒衣博带”,其手印姿势、衣纹疏密、胸前结带修长平齐等诸多细节均一致,与茂县南齐造像碑之间的对应关系,浑如“翻模”复制一般。

值得注意的是,此龛左侧的佛像也完全照搬这一样式,只不过没有身着“褒衣博带”,而是身着北地惯用的通肩双领下垂式袈裟。两尊佛像并坐于一龛,造像总体样式可以视为“南方(朝)模式”,只不过有一尊佛像衣饰仍保留着“北方(朝)模式”罢了。初观之下,“南风北渐”之史实已颇为生动鲜明。

蜀中缘何始终未见南朝摩崖造像

1950年前后,成都万佛寺遗址又出土了几件南朝造像。1953—1954年间,再次发掘出200余件历代造像,其中南朝造像共计20余件。至二十世纪八九十年代,在城市基础建设施工中,又陆续在成都商业街、西安路、宽巷子等地出土数十件南朝造像(董华锋、何先红:《成都万佛寺南朝佛教造像出土及流传状况述论》,《四川文物》2014年第2期)。

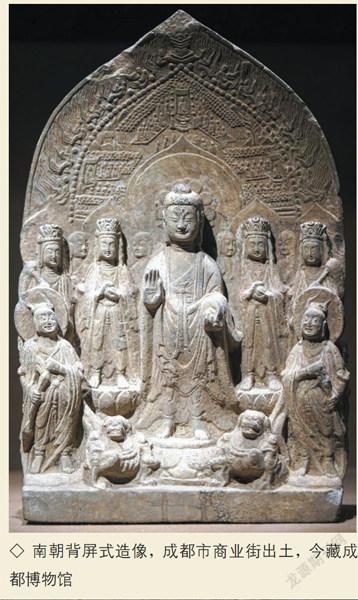

值得一提的是,西安路、商业街先后出土的两件背屏式造像,皆为南朝齐之作品,且分别有永明八年(490年)与建武二年(495年)的造像题记,与茂县南齐永明元年(483年)造像碑的刻造时间非常接近,为研究蜀地南朝齐造像又添珍贵例证。

1989年12月,就在茂县南齐造像碑出土地邻近的汶川县县城,当地在平整威州师范附属小学地基时,又挖掘出窖藏南朝佛教石造像数件,其中汶川县文管所征集到4件,另有2件散失。这一发现,标志着南齐造像碑出现在蜀中偏远地区,并非偶然现象,南朝佛教及其造像之兴盛,的确曾波及至茂、汶等蜀地边域。

2014年11月,成都文物考古研究所在对原成都水表厂厂区空地进行例行发掘时,出土了一批佛教造像,虽大多为唐代刻造,但其中存有一件南朝背屏式造像,刻有梁代“天监十五年”发愿文的题记;另一件单体倚坐式托塔天王像,亦為南朝造像。发掘现场位于成都市青羊区下同仁路126号,距宽窄巷子街区约200米,与之前在宽巷子出土南朝佛像(一件巨大的佛头)应当有所关联。可见,在南朝时期,今成都市区范围内佛教兴盛,寺庙与造像规模都已相当可观。

2013年11月,由四川博物院、成都文物考古研究所、四川大学博物馆联合编著的《四川出土南朝佛教造像》一书中刊布了四川境内出土的南朝佛教造像70余尊及不同角度的研究文章,是迄今为止发表最全面、研究最深入、展示最精美的南朝石刻图录,为这一领域的研究提供了重要的资料。

诚然,南朝造像在四川地区的出现与流行,以这样一批陆续发掘已达百年之久,规模、数量、种类都相当可观的出土佛像来加以印证与说明,当然已是理据充分,无可质疑的了。因南朝造像(尤其是石刻造像)存世稀少,四川境内的南朝造像几乎每出土一批,就会出现众多一时难以解析的孤例,继而就会引发某些研究者的质疑。因为这些孤例一时难以判定明确的时代特征,呈现出亦南亦北、不南不北的诸多特异细节,遂被某些研究者疑为赝品,甚至判定“四川成都出土的‘南朝造像’是一批宋代赝品”。

随着一批又一批的南朝造像在蜀地各处出土,先前众多的孤例,大多续有同例,先前因“孤证不立”而难以确证,更因此进而判定这些南朝造像为“宋代赝品”的论调,亦随之不攻自破了。但也应当意识到一个系统性的疑问,即如此巨量的南朝造像,在四川境内陆续出土,缘何皆为单体雕刻造像(圆雕造像、背屏式造像、造像碑),却始终未见摩崖石窟(龛)造像?推而论之,四川境内各地的历代摩崖造像、石窟石刻,数量庞大、分布广泛,尤以唐宋时期作品为最;北朝时期(有北朝纪年或北朝样式)的摩崖造像在川北一线的广元、绵阳等地也有遗存,缘何南朝时期的摩崖造像始终不见踪迹?如果一直未能发现南朝摩崖造像,是否表明南朝时期,或者说南朝时期的四川境内,只流行供奉单体雕刻造像,并不流行摩崖石窟(龛)造像?如此一来,是否还可以推论出,南朝时期的四川佛教及其造像艺术,只盛行于中心城区,并未普及推广至乡村基层,并未达到与北朝佛教流行普及程度并驾齐驱的程度?

如果上述这一系列疑问与推论始终得不到确切解答,始终难以得到合理解释,那么,本文前边提到的关于四川南朝造像樣式“南风北渐”,以及“北方(朝)样式”接受其影响并与之互动形成循环影响的总体设想,可能就会予人以难以成立之感,而成为仅仅停留于纸面上的假设。

乐至佛寺南朝摩崖造像的发现与启示

笔者曾在乐至县佛寺外崖壁上发现两处摩崖造像,虽有相当残损,可形制奇特、样式特殊,颇感新异。2013年5月,乐至佛寺摩崖造像被列入第七批全国重点文物保护单位,一时声名鹊起,来此游览者日益增多。然而,这两处摩崖造像其中一龛的主尊头部已被盗割。

事实上,通过大量图像参照比较,尤其是通过与前述万佛寺出土南朝造像的样式细节充分勘验,笔者已基本认定,这两处摩崖造像,实为蜀中腹地难得一见的南朝作品——至此也终于可以遗存实例的方式,得以为四川境内缘何始终未曾发现南朝摩崖造像等一系列疑问释疑解惑了。

在此,为披露与分享这一发现,亦为原物因盗割再度毁损而难以复见其原貌着眼,笔者在此略微考述这两处摩崖造像形制、样式及细节特征,并附实地拍摄的原貌照片数帧。

2003年秋,笔者至乐至县回澜镇马锣乡杨家沟,考察此地佛寺中的一铺唐代刻造的“释迦涅圣迹图”,即川人俗称为“卧佛”或“睡佛”的摩崖造像——“佛”。孰料佛寺中的“释迦涅圣迹图”,早已被当地信众“重装”,以油漆涂刷全身之后,这一铺唐代摩崖造像已无造像细节可考。出寺后,笔者在寺院外围崖壁上发现了若干石龛。

这些外壁石龛,大多为唐宋时期刻造,且造像皆头面毁损,保存状况较差。因造像题材常见,更兼因毁损严重,细节特征难以尽辨,其中一规模稍大的圆拱形龛,引起了笔者的注意。

龛中主尊为倚坐佛像,为“一佛二菩萨”形制,主尊虽头部缺损,但衣饰颇为特异,令人过目难忘。但见主尊造像外披双领下垂式袈裟,中衣袒右,且结带于胸前呈“十”字形悬垂,系带垂至造像倚坐之小腿部位,从一片横披于造像膝前的袈裟中穿出。系带末端呈倒三角形,每角各悬三颗圆珠状饰物,共计六颗。主尊造像总体呈现出十分明确的“褒衣博带”的南朝风格,着衣宽大,体态清朗;各部细节,在四川境内历年出土的南朝造像中,均可勘验到相似之处。

尤其是中衣结带于胸前呈“十”字形悬垂,且系带末端呈倒三角形,每角各悬三颗圆珠状饰物这一刻造细节,与1953年在万佛寺遗址出土的一件单体圆雕佛立像如出一辙。此立像背面有阴刻造像题记曰:“大同三年岁次丁巳八月甲子朔侯朗□□敬造”,可知此立像刻造于南朝梁大同三年(537年)。若以此立像为“标准器”加以参照,佛寺的这一龛南朝摩崖造像,其刻造年代当在南朝梁大同年间前后。

值得注意的是,本文前述南齐永明元年造像碑的碑体背面,所刻造的无量寿佛立像,胸前也呈束装“十”字形结带的形象。只不过此像胸部似早年有所毁损,结带下半部分的刻划线条,已不甚清晰。更兼展陈空间有限,此碑体背面造像长期靠墙面列置,难以完整观览,故易被忽视。

另一方面,仅以胸前束装“十”字形结带这一形象而言,在成都地区出土的南朝造像中,类似的例证就颇为丰富。除了还有一尊单体圆雕佛立像与两尊佛(半跏趺)坐像残件,还有大量屏式造像中主尊的衣着也基本皆刻造有这一细节样式——只是因雕刻空间有限,结带末端一般仅简单刻出轮廓,没有刻出珠状缀饰。

美国华盛顿的弗利尔与赛克勒美术馆也收藏有类似样式的造像数件,其中有一件具有北朝风格的微型造像碑,其主尊立佛像也刻有这一衣着样式,只不过两根结带末端以一枚珠形缀饰并束,又别是一番新异做法了。

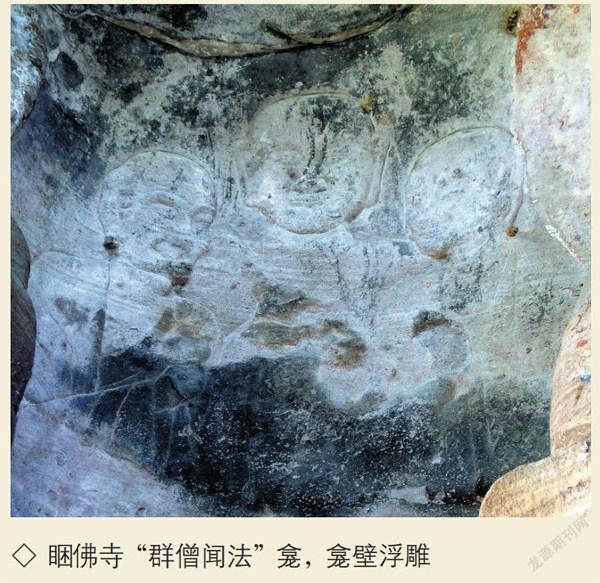

邻近此龛的崖壁高处,还存有一龛更为特异的造像,姑且称为“群僧闻法”龛。此龛主尊衣饰方面,与上述龛像近似,亦于胸前作“十”字形结带(下半部分毁损);唯主尊造像头部并无髻发,既无密布之“螺髻”,亦无平滑之“馒头髻”,纯是光头僧人模样。尤为特别的是,造像额部似还有“皱纹”,似表明其为德高寿长之“老僧”;更于其右侧刻造双手合十的小沙弥形象之造像,面露微笑,似作闻法有悟状。因此龛左侧壁崩毁,推测左侧亦应有一小沙弥形象之造像与右侧造像对称配置,龛像总体呈“一老僧二沙弥”组合图式。

此龛正壁主尊与两侧沙弥造像之间的空白壁面上,还有浅浮雕僧像若干。保存完好的右侧壁面上,雕有三位僧人列置一处,作私语交接状。邻近右侧沙弥造像的僧人形象,额有皱纹,似稍年长,右手执一铃状物于胸前,张口似作讲唱经文状;居中者则头面稍大,阔庞大耳,体格健壮,面露微笑;邻近主尊造像的僧人形象,则又颇显清秀,表情谦和,似较年轻。此龛左侧壁崩毁,尚存一浮雕僧人形象,作向左侧微笑状,壁面尚残留拢举二指指向此僧,可以揣测,壁面原亦有“群僧”浮雕造像。

通观全龛,乃以“一老僧二沙弥”的接近圆雕之高浮雕造像为“主像”,正壁壁面“群僧”浅浮雕造像为“次像”,构成的一铺主题似为“群僧闻法”的组合造像。应当说,这类题材的摩崖造像,无论是南北朝时期,还是稍后的隋唐两代,在四川境内都难以见到。唯有待到唐末五代至宋代禅宗勃兴之际,在川南、川东及至今重庆地区,以“十六罗汉”及“禅宗诸祖”之类为题材的摩崖造像作品,方才频频出现。即便如此,这些禅宗主题的摩崖造像中,也绝无此类以浅浮雕手法表现“群僧”的作品。此龛造像的题材、样式、形制、技法,都堪称蜀中摩崖造像中的至为罕见者,或为蜀地孤例。

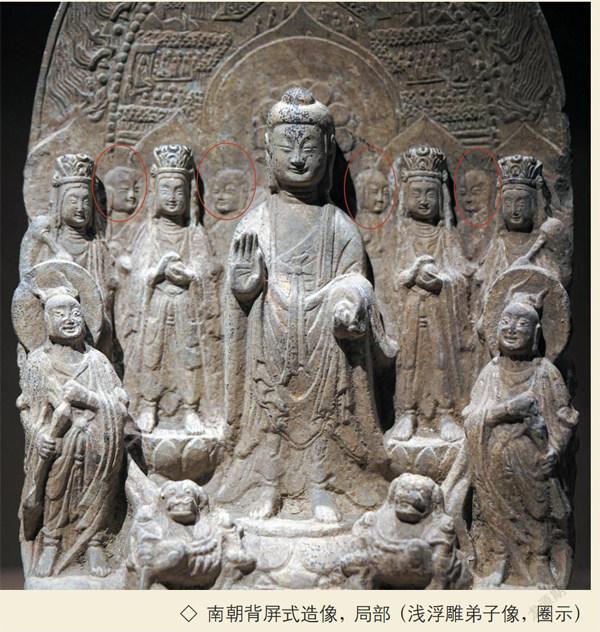

不过,若仅以主尊身后壁面淺浮雕弟子像(僧像)的做法而言,以山西云冈、洛阳龙门为代表的北朝摩崖造像,乃至北朝背屏式造像及造像碑中,却也不乏其例。在有限的雕刻空间中,以浅浮雕手法表现次要人物或纹饰,乃是北朝造像中的惯例。当然,将主尊及胁侍弟子像也处理成僧人形象,刻造为“一老僧二沙弥”像,则未见于北朝造像,仅此南朝造像一例罢了。

言及南朝造像,自然仍会以四川境内出土的大量南朝造像为标准器来加以参照勘验。不难发现,成都市商业街出土的一件南朝背屏式造像中,就出现了主尊左右两侧各浅浮雕两位,共计四位弟子像(僧像)的做法。位于主尊一侧的两位弟子,各自面向对方,似作微笑私语状。此外,成都市西安路出土的、造像题刻明确纪年为南朝梁中大通二年(530年)的另一件南朝背屏式造像中,又出现了同样的做法。可见,在南北朝背屏式造像中,浅浮雕弟子像(僧像)的做法,都是比较普遍的。

通过与四川境内现有已出土的南朝造像比勘,乐至佛寺至少有两龛摩崖造像,基本可以判定为南朝梁代作品。南朝摩崖造像出现在蜀中腹地的情况,实不多见,这一发现,不但就此解答了四川境内屡见出土南朝单体造像却遍寻未见南朝摩崖造像的疑问,还对蜀地南朝佛教活动曾由中心城区向乡村基层渗透传播的史实有所印证。

或更可据此再做一番推论,即以四川成都为中心,佛教造像在蜀地全域可能都曾一度流行过某种本就区别于“北方(朝)样式”的“南方(朝)样式”。这一样式一方面固然源自南朝中心政权的核心影响力,另一方面也在很大程度上出自蜀地各民族信众的自发自觉之创作。因此,仅就中国佛教造像而言,所谓“南朝样式”,无论是从目前实际可予确证的、已知的出土单体造像来考察,还是本文述及的佛寺摩崖造像来考量,南朝造像的数量、样式、品类之丰富,都可为全国之冠。因此,这一时期雕刻工艺、风格体系的中心,都应当落实、落定于四川境内,而并非以南朝都城建康(今江苏南京)为中心。

这一中心的移置与形成,归结起来无非两大方面的因素:一方面因蜀地自古富饶安逸,多年偏安自保于西南一隅,无论是来自南朝还是北朝的征伐统治,于当地宗教信仰与民风民俗而言,并无太大破坏,反而加速了互动融创的可能性;另一方面蜀地自古崇巫敬神,加之地质地貌特殊,多分布有易于雕刻的砂岩,信众祈福求神之举,往往赋形加持于诸神,刻造神像,予以供奉。今存乐山麻浩崖墓窟楣处的东汉石刻佛像,即已为蜀地佛教造像先声;经由南方丝绸之路直接输入,与经由南北朝中心政权所在区域,间接输入的佛教及其造像艺术,势必也再度于此互动融创,逐渐形成本地化的新型样式。

严格说来,这一新型样式固然与“北朝样式”有着一定差异,但也并不能在完全排斥其影响的情形之下,呈现出完全独立且纯粹的所谓“南朝样式”。在中华民族本就多元统一的历史背景下,诚如本文前边提到的“南—北—南”循环影响模式,南北朝样式本就理当是我中有你、你中有我的复合体。

所以,在南北朝政权更迭频繁,蜀地所属政权时南时北的情势之下,以蜀地佛教艺术体系为中心的“南朝样式”,应当是与以平城(今山西大同)造像为代表的“北朝样式”,既有着样式细节与总体风貌的相当差异,又有着互为借鉴、混融汇合的整体性关联。这些差异及其整体性关联,又都可以通过现存于四川境内的南朝造像标准器或孤例,予以一定程度上的印证与解释。