涵养理性精神:构建数学文化教学新样态

2022-07-08黄海滢

【摘 要】数学有理性的一面,也有感性的一面。将数学文化适时、恰当地融入数学教学中,不仅能提升学生的文化素养,还可以涵养他们的理性精神。苏教版教材中的“你知道吗”板块从不同方面展现数学文化的魅力,教师教学时应充分用好这个板块,使数学学习更加灵动、鲜活,让理性精神在学生心里生根、生成、生长。

【关键词】理性精神;数学文化;“你知道吗”

【中图分类号】G623.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)41-0040-04

【作者简介】黄海滢,江苏省苏州高新区实验小学校(江苏苏州,215011)教科室主任,高级教师,江苏省数学特级教师。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分……数学素养是现代社会每一个公民应当具备的基本素养。”数学教育的责任不仅在于让学生学习和掌握数学知识与技能,还要让他们接受数学文化的影响,进而理解数学的精神内涵。“你知道吗”板块是苏教版教材中数学文化的主要表现形式。本文以苏教版教材中“你知道吗”板块的教学为例,主要探讨怎样构建以涵养理性精神为旨归的数学文化教学新样态。

一、理性精神与数学文化的内涵思辨

新课标指出:“数学在形成人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用。”因此,数学作为一门自然学科,在实现工具性作用的同时,也要实现传承文化、铸就理性精神的功能。

(一)理性精神的内涵

理性是人类具有的依据所掌握的知识和法则进行各种活动的意志和能力。张奠宙教授把数学理性精神概括为:独立思考,不迷信权威;尊重事实,不感情用事;思辨分析,不混淆是非;严谨推理,不违背逻辑。综上,笔者认为,理性精神应涵盖两个层面的内容: 一是理性思维意识与习惯,二是理性思维方式与能力。

(二)数学文化的定位

狭义的数学文化主要指数学的思想、精神、方法、观点、语言以及它们的形成和发展。广义的数学文化还包含数学史、数学美、数学教育、数学发展等中的人文成分,以及数学与社会的联系、数学与各种文化的关系等。现行教材中显性呈现的有数学史料、数学美、数学应用等,更多的是蕴含在教材中的数学思想方法、理性思维、情感态度、问题解决能力等。

(三)理性精神与数学文化之间的关系

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出:人的认识过程是从感性到知性再到理性的,因而要形成理性认识,必须依赖于感性的体验到知性的理解,而且体验的内容、理解的深度就决定了理性认识的状态,也就决定了数学的文化状态。因此,数学文化与理性精神之间有着密切的联系,数学如果离开了数学文化的支撑,就成了无本之木,而数学文化中的理性成分也丰富了数学文化的内涵。

二、苏教版教材中“你知道吗”板块的编排特点和人文价值

新课标指出:“教材编修要勇于打破固有教材模式,为教材使用者提供广泛的素材资源和开放的使用空间。如教材中介绍数学文化、数学发展前沿等。内容设计要反映数学在自然与社会中的应用,展现发展史中伟大数学家,特别是中国古代与近现代著名数学家,以及他们的数学成果在人类文明发展中的作用,增强学生的爱国情怀和民族自豪感。”苏教版教材根据教学内容以及学生的年龄特点,从一至六年级共安排了六十多个“你知道吗”,是对数学知识的补充,也是数学文化的主要表现形式。

(一)“你知道吗”板块的编排特点

笔者通过梳理教材发现,“你知道吗”板块主要呈现出以下几个特点:一是内容丰富,涵盖各个知识领域;二是适当补充,契合相关教学内容;三是形式多样,符合学生年龄特点。

(二)“你知道吗”板块的人文价值

其一,揭示知识背景,呈现数学文化的人文价值。在人类发展史上,有很多事例对数学的发展产生了巨大的推动作用,了解这些事例有助于丰厚学生的数学文化底蕴。在教学中,教师可以结合具体的教学内容,适时向学生介绍有关的数学史实,使学生感受到数学的神奇和數学文化应有的人文价值,“你知道吗”板块就有不少数学史方面的内容。

其二,拓展知识外延,展现数学文化的科学价值。受到学校教学时间和学生年龄特点的限制,教师不可能将所有的数学知识都在课堂内完成教学,而“你知道吗”就起到了很好的补充和拓展作用。

其三,联系生活实际,凸现数学文化的创造价值。数学来源于实际生活,又为实际生活服务,数学文化更可以直接服务于人们的生活。“你知道吗”板块有不少贴近生活的素材,能使学生真正体会到生活中充满了数学,感受到数学的真谛,凸显了数学文化的创造价值。

其四,进行美感熏陶,体现数学文化的美学价值。数学家毕林斯雷曾说道:“许多艺术能够美化人们的心灵,但却没有一种艺术能比数学更有效地去美化和修饰人们的心灵。”数学是美的,数学的美可以陶冶学生的情操、升华学生的情感、提升学生的兴趣。“你知道吗”板块中的不少内容都呈现了数学的美,能激发学生对数学美的追求,体现了数学文化的美学价值。

三、以涵养理性精神为旨归的数学文化教学路径

(一)把丰富的数学文化因素引进课堂,构建理性精神自然生长的生态链

课堂是渗透数学文化的主阵地,教师要抓住这个机会,适时、适当地向学生呈现多彩的“你知道吗”,让冰冷、枯燥的数学变得火热而生动,让学生乐学、爱学。

1.新知教学前链接数学文化,让理性精神生根

每一段知识的产生都经历着曲折的发展、变化过程,这个过程中充满了人们的智慧和坚韧。在教学中,根据教学内容引入相关史料,将知识的产生、发展过程呈现给学生,让学生置身其中,能激发他们学好数学的信心。

[案例1]苏教版二下《认识万以内的数》教学片段

师:小朋友们,我们在一年级时已经认识了数,你知道我们现在看到的这些数字是怎么产生的吗?

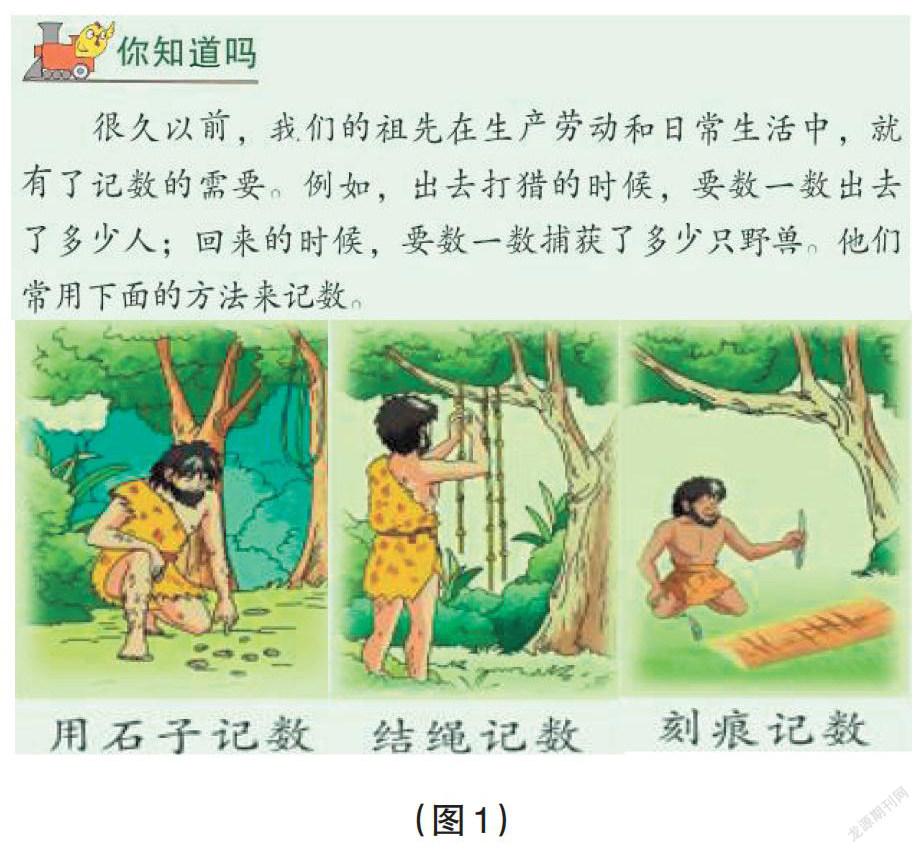

课件将教材第32—33页的“你知道吗”(如图1)制作成动画,并配以教师讲解。

师:起初,人类并没有数量的概念,从用石子表示到结绳记数再到刻痕计数等,经历了漫长的发展过程……最后才有了现在通用的数字。

师:你看,这么简单的10个数字,却经历了这么长时间的发展过程,因为有了祖先和数学家们的不断探索,才有了我们现在生活的便利。

师:那么,更大的数怎么表示呢?你们想认识它们吗?今天,就让我们带着这种不怕困难、勇于探究的精神来“认识万以内的数”。

教学“万以内数的认识”时,教师将数的发展引入教学,有助于学生了解数学活动的“原过程”,同时使学生产生人类是在不断创造发展的思想意识。这种数学文化的渗透激发了学生探索的欲望,有助于培养学生的创造性思维和创新精神,是一种内在的精神激励。

2.知识生成中呈现数学文化,让理性精神生发

数学家克莱因认为,数学是一种理性精神,这种理性精神对人类的思维具有激发和促进作用,使思维能够得到最大限度的锻炼。在知识生成过程中,教师可以借助相关的数学文化素材,让知识背后蕴含的数学思维、数学精神点亮学生的理性思维,并最终积淀为他们的一种内在素养,让数学教学更有意义和价值。

[案例2]苏教版三下《两位数乘两位数》教学片段

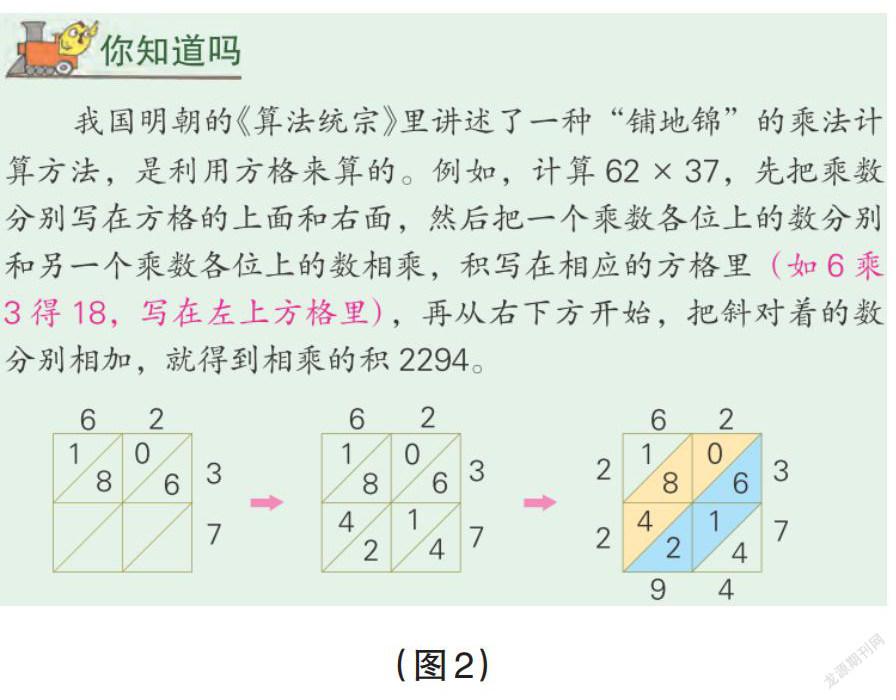

师(出示教材第14页的“你知道吗”,如图2):在两位数的乘法方面,我们的先辈们有着与我们不同的算法,你能看懂吗?

师:边看边思考,因数怎么写?得到的数怎么写?积又怎么写?

学生自主阅读,思考、交流。

师:如果有一个乘数是三位数、四位数,你还会用这种方法计算吗?

学生尝试。

师:用这种方法有什么优点和缺点?

上述教学,充分发挥了数学文化的理性作用,将数学文化与学生的认知充分融合,使文本内容与数学文化的理性精神相融合,彰显数学思维的价值,展现数学思考的魅力,在拓展延伸中开阔学生的视野,以更生动的数学文化启迪学生的智慧,激发学生无限的创造可能。

3.習题练习时结合数学文化,让理性精神生长

数学的思想方法是数学文化的灵魂和精髓。教师不仅要在新知教学时注重挖掘数学思想方法,在习题练习时也要挖掘其中蕴含的数学思想,数学文化的渗透有助于学生领悟其精髓和核心,感受文化的力量,从而培养学生良好的思维品质,让理性精神拔节生长。

[案例3]苏教版四下《乘法分配律》教学片段

师:什么是乘法分配律?你能举例说明吗?

…………

师(出示教材第64页的“你知道吗”,如图3):13世纪,欧洲人用这种方法来计算乘法,你能用乘法分配律来解释为什么可以这样算吗?

学生交流并回答。

师:这种方法叫“双倍法”。其实,在计算时还用到了什么运算律?

师:如果按照我们学习的乘法分配律,这个计算过程可以写成怎样的算式?

数学家波利亚曾说过:“学习任何知识的最好方法是自己去发现它,因为这种发现、理解是最深刻的,也是最容易把握其内在规律、本质和联系的。”上述教学片段中,教师引导学生在独立思考中自主发现,并对原有知识结构进行新的建构,深化了他们对“乘法分配律”的理解,提升了其思维层次。

(二)让丰富的数学文化资源照进学习,构建理性精神深化发展的生态圈

除了将这些“你知道吗”包含的知识在课堂教学中渗透以外,还可以结合教学内容,以丰富的文化资源拓展学生的学习,培养学生的理性精神。

1.单设课时,深化知识理解

很多安排在“你知道吗”板块的内容对于促进学生理解和掌握知识、拓宽知识面都具有不可忽视的作用,但由于课堂教学时间十分有限,这些知识虽在课堂上得以介绍,却难以深入。因此,教学中可采用机动课时另行补充教学,这样能收到较好的效果。

如五年级下学期,在学完教材中安排的“用一一列举的方法寻找最大公因数和最小公倍数”之后,可以向学生介绍用“短除法”找出几个数的最大公因数和最小公倍数的方法。其实,这种方法就是旧版教材中安排的求最大公因数和最小公倍数的特定方法。课堂教学中的简单介绍并不能让学生充分掌握这种方法,因而教师就可以利用机动课时向学生详细介绍短除法,引导学生理解并学会运用短除法。事实证明,短除法具有简洁性,学生在学习后更愿意使用这种方法,认为这种方法更易于理解和掌握。

2.查阅资料,拓宽学生视野

“你知道吗”板块的很多内容虽然可以在课堂教学中向学生介绍,但由于其内涵丰富,仅凭课堂上的浮光掠影,学生往往只知其表而不知其里。因此,教材在安排“你知道吗”的同时,也提出了一些具有引导性的问题,鼓励学生课后搜集资料,将学习延伸到课外。

如黄金分割法是对“比例”知识在生活中运用的补充介绍,教师多在课尾向学生进行介绍,但只是作为一个简单的补充。在实际生活中,建筑物、动植物、人体、服装、舞台设计等处都有黄金分割。课后,教师可以引导学生查找资料,自主研究,分组制作数学小报,展示研究成果。这样设计,不仅能有效拓宽学生的视野,还有助于培养他们学习的自主性,提高其学习能力。

综上所述,理性精神能有效体现数学文化的内涵,教师应充分认识到数学文化的教育教学价值。在教学中,教师应注重“你知道吗”板块的教学,引导学生阅读、思考、交流、互动、生成、内化,在教学数学文化的同时涵养学生的理性精神,让理性精神与数学文化互相融合,以数学理性的光芒提升数学学习的层次,进而达到“以文化人”的目的。

【参考文献】

[1]唐恒钧,陈碧芬.基于民族数学的学生理性精神培养[J].浙江师范大学学报(自然科学版),2019,42(3):356-360.

[2]姚闯.基于生活视阈下的数学理性精神探微[J].数学教学通讯,2020(4):10-11.

[3]徐德明.顾沛:数学之美,我讲给你听[N].中国教育报, 2018-01-11(4).

[4]刘咏梅,刘军,廖云儿.关于数学文化的几个问题的哲学思考[J].数学教育学报,2009,18(2):18-22.

[5]李文洋.融入数学文化 彰显教育价值[J].福建基础教育研究,2020(4):55-57.

[6]杨玉兰.数学文化在小学数学教学中的渗透研究[D].开封:河南大学,2019.