冉宏林,和“少年”三星堆一起奔跑

2022-07-07陈娟

陈娟

冉宏林

青铜大面具

铜盘龙器盖

青铜神坛

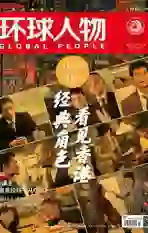

因为最新发掘成果公布,三星堆又热闹了起来。

不久前,三星堆遗址修复实验室现场进行了一场直播,两件青铜器拼接成功,组成了一尊鸟足曲身顶尊神像。一件近期出土于8号坑,一件1986年出土于2号坑。“合璧”那一刻,网络上一片沸腾,有人评论说,“30多年前的文物‘脱单了’”。

神奇和神秘,独属三星堆。有13尊人像的青铜神坛,被称为“月光宝盒”的龟背形网格状器,倒立的顶尊屈身铜人像……每一件“上新”的文物都令人产生万千想象,也把三星堆遗址一次次推向“顶流”。同时被置于喧嚣之中的还有冉宏林——三星堆遗址祭祀区考古发掘执行领队。

他每日行程排得满满当当,直播、采访、拍摄、接待、会议……手机几乎没有安静过。我们的采访约到了周六晚上8点,“还是担心有电话打进来”,他说。忙碌了一天,但他的声音听不出疲惫,经常说一句话就“哈哈哈”,说起三星堆的那些宝貝,件件如数家珍。

此次三星堆遗址共发掘3—8号6个祭祀坑,出土编号文物近1.3万件,其中相对完整的文物3155件,“它们身上蕴含着海量的信息,正等待着被理解、消化和阐释”,冉宏林说。

这次“上新”中最引人关注的,莫过于那件龟背形网格状器。

它出土于7号坑,整体造型像一只乌龟,背部和底部呈网格状,中间是一块玉石,四角还雕刻着龙头,栩栩如生。有网友打趣说是“古代的烧烤架”“华夫饼”,7号坑的“坑长”黎海超给它取了一个文艺的名字:月光宝盒。

“它的造型复杂、工艺精湛,有些天马行空,过去的认知里没有这种东西。”冉宏林说,只是目前还打不开“盒子”,不知玉石上是否有纹饰或文字,充满悬念。“这也是三星堆吸引人的地方。而作为一个三星堆考古人,除了经验和好奇心之外,还需要有丰富的想象力。”

他至今还记得3号坑青铜大面具的发掘。3号坑是著名的“聚宝盆”,坑内有象牙、青铜器、金器、玉石器等。2020年底,考古队员发现土里露出一点青,继续发掘,出现一件长条形片状铜器,长不过10厘米,宽只有不到1厘米。冉宏林下坑观察,推测道:“这有没有可能是一件青铜面具?”这件器物的真面目渐渐浮出“土”面,果真是一件大面具,那个长条形的片状铜器是它的下颌边缘。

左图:鸟足曲身顶尊神像,右图:铜扭头跪坐人像

2021年6月23日,大面具终于要“出坑”了。那天,几乎所有的工作人员都来围观,媒体和拍摄纪录片的团队也来了。起重系统缓缓把面具从坑里吊起,每个人都屏气凝神。“我反而没那么激动了,可能是因为在预料之中吧。”

青铜大面具宽131厘米,高71厘米,是三星堆迄今为止发现体量最大的青铜面具,也是三星堆最具特色的器物之一。冉宏林带着它登上了2022年春晚的舞台,大火了一把。

考古总是充满意外——谁也不知道下一铲下去会是什么,很多时候让人难以捉摸和预设。比如8号坑的青铜神坛。

今年4月,冉宏林在微博上发布了一则信息:“我现在比较担忧,8号坑神坛出来之后,普通公众会质疑我们造假。实在难以想象古人为啥能设计出来这么现实的东西。”当时,神坛还在坑内,但露出的部分已大致勾画出它的轮廓:分台基、人像、神兽3层,人像居中部,有12尊,各司其职,有跪有坐,其中有4人身材健硕、肌肉发达,同抬一顶轿子,轿子上有平台,平台上坐着一只神兽。

“从未发现做工如此复杂和精细的青铜器。连只有几毫米的指甲盖、獠牙都很精致、形象。”冉宏林说。后来,在清理的过程中,神坛周边露出一个青铜罍(音同雷)。“等提取上来后,发现和我们想象的不太一样,它是一个人背着罍,第一次发现这种造型的人像。”

最终,冉宏林和队友为这个背着罍的小铜人找到了它的位置——神坛的最中心,它也成了神坛的“第十三个人”。有专家据此分析推测,铜人背的罍,或者是罍中装的器物,极有可能是祭祀仪式中最重要的一件器物。

在三星堆,有太多东西让人匪夷所思。比如铜顶尊跪坐人像,上半部分的尊和下半部分的人是分别铸造再铸接在一起的。在中原地区,鼎与尊都是礼制的一部分,不可能如此“儿戏”,这也恰恰显示了三星堆的别样魅力。“如果中原是俊朗的中年,三星堆就是一个奔跑的少年,它可能处在一个比较自由的时代。”三星堆遗址工作站站长雷雨说。

这个少年,他生机勃勃,变魔术般不断给人带来惊喜。而这次的新发现,在冉宏林看来,“既丰富了三星堆遗址以及它所代表的古蜀文明的文化内涵,也再次印证了三星堆遗址是祭祀区——在此前,这只是一种推测”。

冉宏林(左一)和考古队员在三星堆遗址祭祀区考古发掘舱。

三星堆上一次“热闹”的考古发掘,是在1986年。那一次,青铜神树、青铜大立人、青铜面具、黄金权杖等数千件奇特文物出土,震惊世人。当时,四川籍将军张爱萍为三星堆题词:“沉睡三千年,一醒惊天下。”

“1号、2号坑发掘后,根据我国文物保护政策‘保护为主、抢救第一’的原则,对已出土文物进行解读和消化取代发掘,成为三星堆考古工作者更为重要的任务。”冉宏林说。此外,有些人不相信三星堆还有新的坑——发掘的两个坑里的财富已超过人们对古蜀国的既有认识,他们认为以古蜀国的实力,这两个坑足够了。

但冉宏林一直相信新坑的存在。

他自2013年到三星堆遗址工作站工作以来,一直在琢磨这事。几年前,他将1号坑、2号坑所有出土的器物摊开,进行一番“大数据”对比,发现一个现象:两个坑出土的文物存在互补。“比如,1号坑发现了金面具,2号坑就发现了适合佩戴金面具的铜头像。由此可以推断,三星堆的文物存在跨坑拼接的可能。”沿着这个线索,他在1、2号坑里还发现一些“丧偶式”器物,始终找不到缺失的部分,“既然1、2号坑找不到,那就存在新坑的可能”。

2019年10月22日,1、2号坑所在区域的考古勘探和后续发掘终于启动。当时,两个老坑已属于三星堆博物馆展示区,周边往外延出去四、五米,都被铺上了鹅卵石。如果有新坑,会在什么位置?冉宏林推演了5种可能性,在5个可能存在新坑的位置上,布设了探沟,开始勘探。探沟3正好设在鹅卵石的下方,后来果然在那里发现了“一个成直角转弯的坑”,便继续发掘。

2019年12月2日下午2点13分,冉宏林正在三星堆博物馆开会,手机震动了一下,考古发掘微信群里弹出一条消息。上面是一张竖拍的照片,显示土里露出了一点点青。

“出现青铜。”“坑内。”

同事连发两条,六个字,但信息量巨大。

“先不要着急清理出来,把整个坑的面清理一下。”

“搞清楚先。”

“不要声张。”

冉宏林连回三条。那天下午的群里,大家都很兴奋,但依然保持着表面的平静。会议结束,冉宏林和雷雨匆匆离席,直奔探沟3所在区域。之后,他们请来“二陈”——主持1986年三星堆发掘的陈德安和陈显丹。陈德安蹲下身,摸了摸青色口沿,说了七个字:是大口尊,没问题。“二陈”先后确认,基本认定这是一个新的祭祀坑,命名为3号坑。

当天,大伙儿6点收工,聚餐庆祝。晚餐结束,冉宏林回到住处,写下当日的考古日记:下午2点13分,在第三层偏东南方发现第一件铜器,经过三星堆前站长陈德安确认,应该是一件铜尊……从那天起,他基本没有离开过三星堆遗址,“一年有300多天在遗址待着”。

经过清理,3号坑最终呈现出来。“它的方向、大小几乎都和2号坑一模一样,出土器物的深度也一模一样。我们称它是2号坑的孪生兄弟。”

2020年3月以后,4、5、6、7、8号坑也相继被发现。随着发掘工作的推进,一件件文物“破土而出”,打破所有发掘人的想象。时隔30多年,三星堆又出大规模文物,网友将张爱萍将军的题词改成了“沉睡三千年,再醒惊天下”。

今年是冉宏林在三星堆遗址的第十个年头。

作为祭祀区发掘执行领队,他已经很少再“下坑”,更多的时候,他负责发掘的规划、统筹、总结,与其他部门的协调、沟通等,“像一个中转站”。但他依然坚持每天写考古发掘日记,记录发掘进展、收获、规划等,留存第一手资料。他还在住的院子里养了公鸡、山羊和大鹅。

之所以走上考古之路,冉宏林说是“稀里糊涂闯进来的”。2006年,他高考完填报志愿,分数可报北大的小语种、考古等专业,“知道自己语言没有天分,又从小喜欢历史,向往在田野的自由”,便报了考古系,迈进考古的大门。

真正与三星堆结缘,发生在2009年。冉宏林到四川实习,在三星堆博物馆,他看到了那棵近4米高的神树,“分3层,每层3枝,每条枝上都站着一只鸟,树干上还盘踞着一条龙。这么高、这么复杂的铜器,完全超出了我的想象”。他在神树前站了很久,也对三星堆充满好奇和向往。

2021年6月23日,青铜大面具被提取出来。

冉宏林在三星堆遗址祭祀区工作。

冉宏林的考古发掘日记。

2013年,冉宏林硕士毕业,到四川省文物考古研究院工作,如愿被分配到三星堆遗址工作站。他记得自己亲手发掘出土的第一件完整的三星堆文物,是一件陶盉。那是2013年11月,他负责真武宫城墙内侧附近的灰坑,看到坑表面有一件黑色陶器,提取时,“发现是一件陶盉,无论是它的3个扁袋足,还是头上做成鸟头的造型,都是前所未见的”。他当时很激动,迅速将之拿回工作站,清洗、拼对、修复、拍照,整套流程一气呵成。后来,他发现更多、更奇特的文物,“似乎再难有那種激动的心情了”。

三星堆遗址的考古人,长期埋头于“土坑”,与古老的文物打交道,常常有一种“时间被模糊的感觉”。冉宏林经常和那些文物对话,想象3000多年前三星堆古城的模样和古蜀人的生活。如果能穿越到古蜀国,他会这样安排自己的一天:先漫步古蜀国都城,走遍每一个角落,知道每个区域是做什么的;体验古蜀人吃什么、穿什么,用什么交通工具,做什么工作;和古蜀人交流,走进他们的内心;如果还有时间,在三星堆遗址周边走一走,看看它和周边是什么关系……

他好多次梦见自己发现了三星堆文字,刻在青铜器上。“三星堆缺了文字,说它是文明还缺点底气。”更重要的是,他想知道记录在案的古蜀历史。

未解的,远远比已知的多。“三星堆遗址和三星堆的故事,永远是未完待续。”冉宏林说。

古蜀人可能没有那么多束缚,能够根据自己的喜好来做这些东西。像古蜀国的那些陶器,有的底特别小,放不稳,非常随性。可能还有一点原因,和中原地区相比,古蜀国的礼制相对没那么健全。三星堆的奇特,正是古蜀人丰富想象力和精湛手工业的完美结合。

这种现象,在其他器物上也有体现。比如1号坑出土的那件金杖,上面3个小人耳朵上也都挂着东西。这应该是当时古蜀人的一种习俗,在耳朵上挂耳环或者耳坠。所以,这些铜头像、铜面具的耳朵上有圆孔就能够理解了。

冉宏林:根据以前的研究,三星堆遗址和金沙遗址都是古蜀国重要的都城。它俩在很多方面有相似之处,金面具、铜器、玉器、聚落选址及内部格局等,由此看出它俩是同属于一个文化系统的两个遗址。再者,根据目前掌握的信息,可以推测出一种可能:古蜀都城先在三星堆遗址,后迁到金沙遗址。后来古蜀文明就一直没有挪过窝,一直在成都范围内。

从这一点上讲,三星堆所代表的古蜀文明没有消失,而是继续向前在发展,直到后来它被新的王朝取代,才慢慢衰落和消失,并不是一下子戛然而止。

本次发现的重要文物,再一次强调了古蜀文明是中华文明的重要组成部分。

比如,3号坑里发现的顶尊跪坐人像,它基本的形象跟同时期长江流域、中原地区的铜尊都差不多。只是到古蜀文明这里,顶尊跪坐人像的肩上增加了6条龙,这是它的独特之处。可以说,它生动直观地体现了古蜀文明是中华文明的重要组成部分,同时它的存在、它的独特性和创造性又彰显了中华文明的多元一体重要格局。

在三星堆遗址我们发现,有些文物注重人物形象的塑造,还有些权杖之类的器物,注重具象艺术,这与古埃及、两河文明等其他古文明有相似之处。据此,可以说它一方面拓展了中华文明的内涵和价值,另一方面它作为中华文明的代表,可以与世界其他文明直接对话。

这是对我们考古工作的认同,也反映出人们有更多时间、精力关注精神文化方面的需求。但冷静下来,会有另一种思考:三星堆为何会特别受公众关注?在普通人眼里,三星堆是独特的、神秘的,大众更多还是有一种猎奇心态在,并非真正地理解考古。这就意味着公众考古还有很长一段路要走,如何让公众了解真正意义上的考古是什么,知晓考古背后的价值和意义,变得更加重要。

1987年生于重庆云阳县。北京大学考古文博学院博士,现任三星堆考古研究所所长、三星堆博物馆副馆长、三星堆遗址考古發掘领队。