茴脑基双酰肼类化合物的合成及其植物病原菌抑制活性研究

2022-07-06范钟天段文贵林桂汕

范钟天, 段文贵, 林桂汕, 陈 铭, 黄 媚

(广西大学 化学化工学院,广西 南宁 530004)

茴香醛,也称对甲氧基苯甲醛,通常将茴香醛直接用作香料或食品添加剂,亦可作合成原料。茴香醛可由中国南方的天然优势生物质资源之一,林产香料植物八角茴香(IlliciumverumHook.f.)精油的主要成分茴脑[1-3]碳碳双键氧化而得[4-5],也存在于金合欢[6]以及香荚兰[7]的植物精油之中,但含量均很低。茴脑及其衍生物由于其含有苯丙素类C6-C3共轭分子骨架,具有抗炎[8-9]、抗氧化[10]、抗菌[11]和抗真菌[12]等广泛的生物活性。因此,将茴脑转化为高附加值的生物活性化合物是一个重要的研究课题。而研究表明,茴香醛及其衍生物同样显示出多种生物活性[13-16]。双酰肼化合物分子中含有两个酰胺键,有多个氢键供体和受体,可形成多重氢键,能通过协同作用克服分子间弱相互作用的不足,在医疗和农药领域因其生物活性[17-19]已有广泛应用。本研究在课题组近年来对天然产物基生物活性化合物研究的基础上[20-23],对茴脑开展改性研究。先将茴脑氧化得到的茴香醛为原料,再通过Perkin缩合反应,制备保持有茴脑中苯丙素类C6-C3活性结构单元的羧酸,然后对羧基进一步改性,引入双酰肼活性基团,合成一系列茴脑基双酰肼化合物。通过FT-IR、1H NMR、13C NMR 和ESI-MS等方法对目标化合物结构进行表征,并测试其抑菌活性,旨在为我国天然优势资源八角的深度开发利用提供新的思路。

1 实 验

1.1 原料、试剂与仪器

茴香醛(GC纯度98.0%),上海麦克林生化科技有限公司;丙酸酐、碘甲烷、系列取代酰氯,均为市售分析纯试剂。黄瓜枯萎病菌(Fusariumoxysporum)、花生褐斑病菌(Cercosporaarachidicola)、苹果轮纹病菌(Physalosporapiricola)、番茄早疫病菌(Alternariasolani)、小麦赤霉病菌(Fusariumgraminearum)、水稻纹枯病菌(Rhizoctoniasolani)、玉米小斑病菌(Helminthosporiummaydis)和西瓜炭疽病菌(Colletetrichumlagenarium)等8种植物病原菌,由南开大学元素有机化学国家重点实验室生物活性测试室提供。

AVANCE III HD 600 MHz 超导核磁共振波谱仪,瑞士 BRUKER 公司; NICOLET IS 50 FT-IR 红外光谱仪,TSQ QUANTUM ACCESS MAX 液相色谱-质谱(LC-MS)联用仪,美国 THERMO SCIENTIFIC 公司;WATERS 1525 高效液相色谱仪,美国WATERS公司;AGILENT 6890气相色谱仪,美国AGILENT TECHNOLOGIES公司;海能 MP420 全自动熔点仪,济南海能仪器股份有限公司。

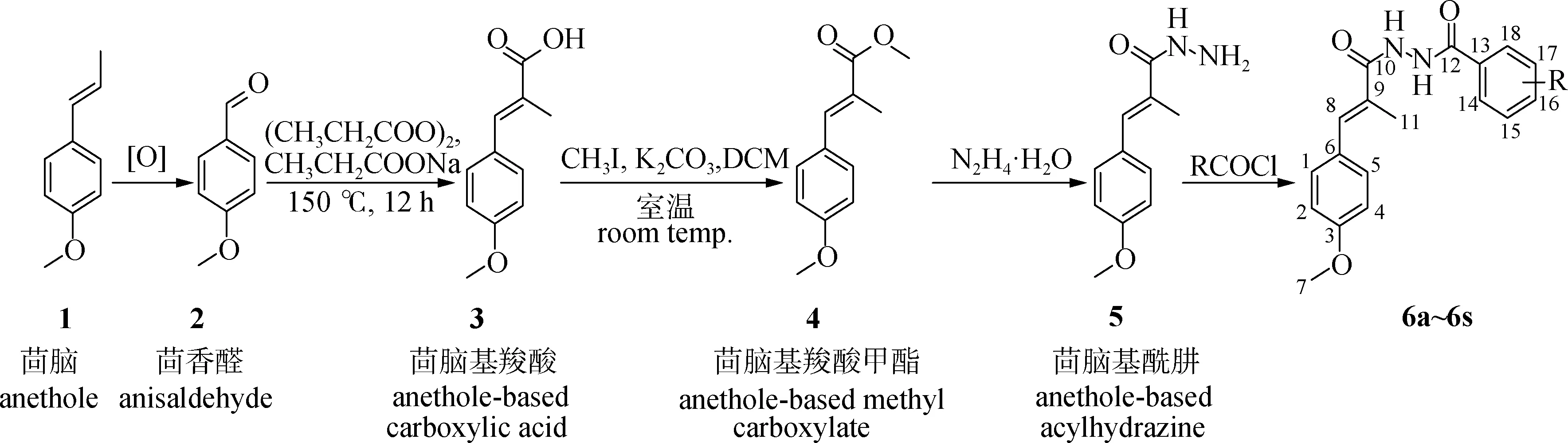

1.2 茴脑基双酰肼化合物(6a~6s)的合成

1.2.1合成路线 茴脑基双酰肼化合物(6a~6s)的合成路线如下所示:

6a:R=H; 6b:R=o-Cl; 6c:R=o-CH3; 6d:R=o-CF3; 6e:R=o-NH2; 6f:R=m-Cl; 6g: R=m-CF3;

1.2.2中间体茴脑基羧酸(3)的制备 参考文献[23]的方法,在250 mL三口烧瓶中加入茴香醛(2)13.6 g(0.1 mol)和无水乙酸钠16.4 g(0.2 mol),室温条件下搅拌均匀后,缓慢滴加丙酸酐13.0 g(0.1 mol),滴加完成后逐渐升温至150 ℃,搅拌加热12 h,用薄层色谱(TLC)监测反应情况。反应结束后,加入20 mL水,使用乙醚洗涤3次,取水相,滴入盐酸,调节pH值为1,产生大量白色絮状沉淀,抽滤,滤渣再用乙醇为溶剂重结晶,得到茴脑基羧酸(3)。

1.2.3中间体茴脑基羧酸甲酯(4)的制备 参照文献[23]的制备方法,将化合物(3)1.92 g(10 mmol)溶解于30 mL 二氯甲烷(DCM)中,加入3 g碳酸钾,室温搅拌均匀后,缓慢滴加碘甲烷1.41 g(10 mmol)。室温下搅拌反应12 h后,使用乙酸乙酯萃取3次,再用亚硝酸钠溶液和水分别洗涤3次,取有机相,旋蒸除去溶剂,得到茴脑基羧酸甲酯(4)。

1.2.4中间体茴脑基酰肼(5)的制备 将化合物(4)0.43 g(3.0 mmol)、 2.8 mL水合肼、 40 mL 乙醇混合,80 ℃搅拌,TLC跟踪反应进程。反应结束后,先将反应液旋蒸除去乙醇,用乙酸乙酯萃取3次,将有机层合并,用饱和NaCl溶液洗涤有机相3次,蒸去溶剂,将所得固体粗品重结晶,得到茴脑基酰肼(5)。

1.2.5目标产物(6a~6s)的合成 将化合物5(2.0 mmol)溶于5 mL吡啶中,再在冰浴下,滴加酰氯(2.0 mmol),滴加结束后恢复至常温搅拌5 h,TLC跟踪反应进程。反应结束后,向反应瓶中滴加1 mol/L盐酸,直至pH值为1,产生白色沉淀,抽滤,用乙醇作溶剂重结晶,产物抽滤、干燥,得到白色固体,即为茴脑基双酰肼化合物(6a~6s)。

1.3 目标化合物的结构表征

采用KBr压片法测定目标化合物的FT-IR;以CDCl3为溶剂,用600 MHz 核磁共振仪进行1H NMR和13C NMR分析;采用电喷雾电离源(ESI)在LC-MS仪上进行质谱分析。

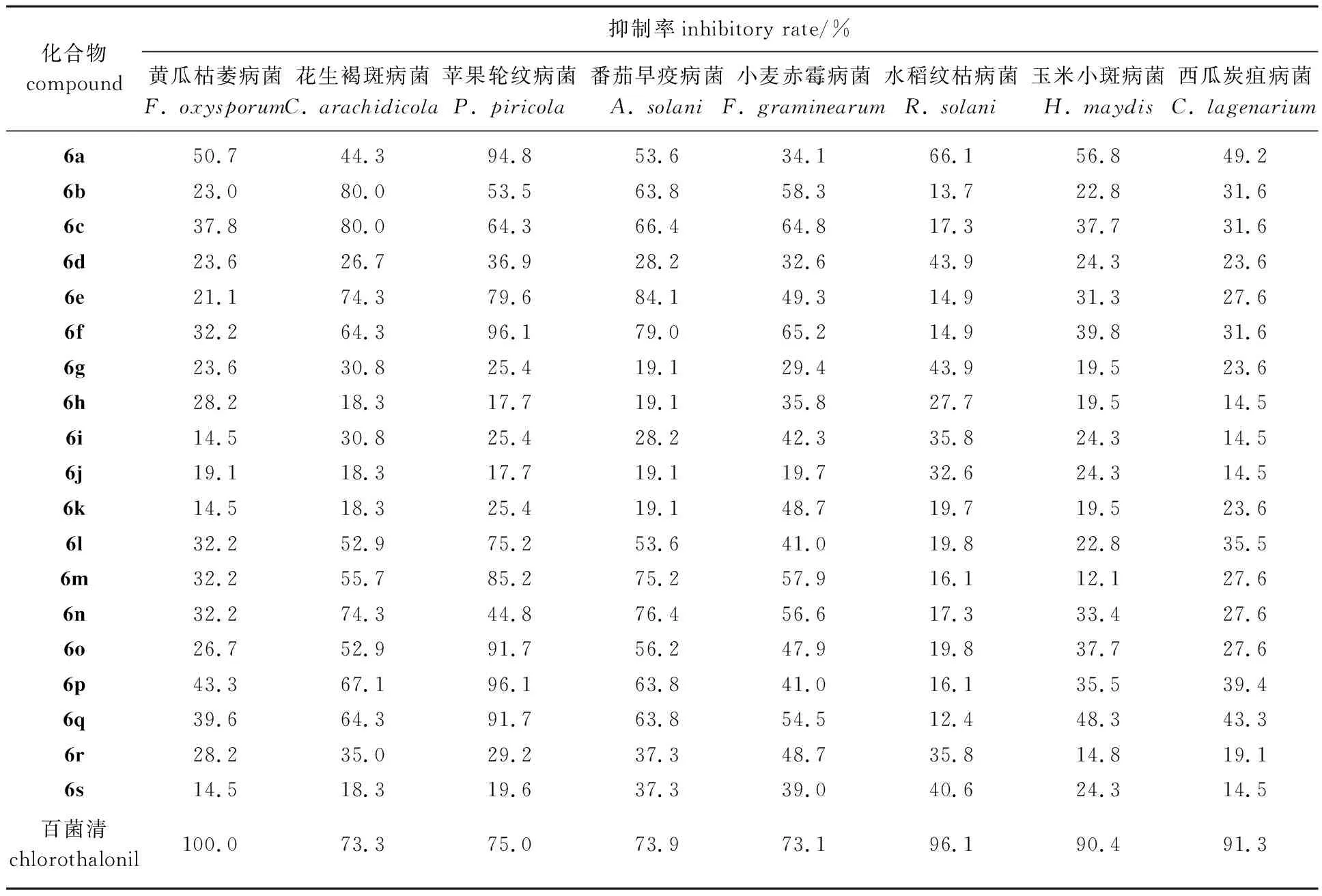

1.4 目标化合物的抑菌活性测试

参照文献[21],在目标化合物质量浓度50 mg/L下,采用离体法(即琼脂稀释法),测试目标化合物的抑菌活性。按照相对抑菌率(Ri)进行活性分级:A级Ri≥90%,B级70%≤Ri<90%,C级50%≤Ri<70%,D级Ri<50%。

2 结果与讨论

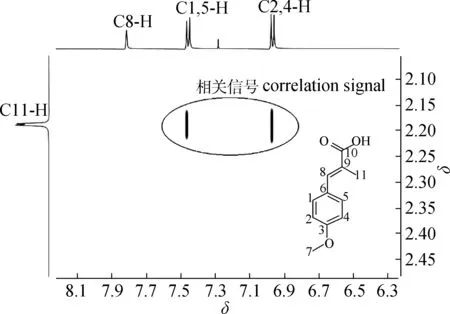

2.1 中间体茴脑基羧酸(3)的构型确定

理论上,中间体茴脑基羧酸(3)的碳碳双键使其存在(Z)和(E)两种异构体。然而,HPLC分析只显示一个纯度高达96.5%的单峰,说明3是单一构型化合物。从3的NOESY谱图图1可知,C11(甲基)上的氢原子与C1、C2、C4、C5(苯环)上的氢原子相关,而与C8(烯键)上的氢原子不相关,表明茴脑基羧酸(3)中的碳碳双键为(E)式结构。

图1 中间体茴脑基羧酸(3)的NOESY谱图Fig.1 The NOESY spectra of the intermediate anethole-derived carboxylic acid(3)

2.2 目标产物(6a~6s)的表征

在1H NMR谱图中,目标产物6a~6s两个N—H化学位移在δ10.7~9.8之间,茴脑骨架碳碳双键上C—H化学位移在δ7.3附近,甲氧基在δ3.8附近,甲基在δ2.09左右。

从质谱数据中可看出化合物6a~6s的质荷比与目标化合物相吻合。

2.3 抑菌活性测试结果

从表1数据可知,在质量浓度50 mg/L时,目标化合物6a~6s对8种植物病原菌均表现出一定的抑菌活性,其中对苹果轮纹病菌的抑制活性较好。

表1 化合物6a~6s的抑菌活性Table 1 Antifungal activity of compounds 6a-6s

化合物6a(R=H)、6f(R=m-Cl)、6o(R=p-I)、6p(R=p-OH)、6q(R=p-t-Bu)对苹果轮纹病菌的抑制率分别为94.8%、 96.1%、 91.7%、 96.1%、 91.7%(均为A级活性水平),均远优于阳性对照百菌清。化合物6b(R=o-Cl)和6c(R=o-CH3)对花生褐斑病菌的抑制率均为80.0%(B级活性水平,优于阳性对照百菌清)。化合物6e(R=o-NH2)对番茄早疫病菌的抑制率为84.1%(B级活性水平,优于阳性对照百菌清)。化合物6f(R=m-Cl)和6p(R=p-OH)值得进一步研究。本系列化合物的构效关系不明显。

3 结 论

3.1以茴脑氧化得到的茴香醛为原料,通过Perkin缩合反应,制备含有茴脑中苯丙素类C6-C3活性结构单元的羧酸,再经酯化、肼解和N-酰化反应,合成得到19个茴脑基双酰肼化合物(6a~6s)。采用FT-IR、1H NMR、13C NMR和ESI-MS对目标化合物结构进行了表征。

3.2初步的抑菌活性测试表明:在目标化合物质量浓度为50 mg/L时,6a、6f、6o、6p、6q对苹果轮纹病菌的抑制率分别为94.8%、 96.1%、 91.7%、 96.1%、 91.7%(均为A级活性水平),均远优于阳性对照百菌清。化合物6f和6p值得进一步研究。

致谢:抑菌活性由南开大学元素有机化学国家重点实验室生物活性测试室测定,谨表谢意。