母狮、猎人与女性的命运共同体

——《母狮的忏悔》文学伦理学解读

2022-07-06王磊,黄晖

王 磊 ,黄 晖

(1.汉江师范学院 文学院,湖北 十堰 442000;2.华中师范大学 文学院,湖北 武汉430079)

《母狮的忏悔》(2012)是作家米亚·科托基于自己在莫桑比克北部的真实经历写的一部为莫桑比克社会边缘女性发声的小说。小说延续了科托处女作《梦游之地》(1992)的精妙叙事结构,由库鲁马尼女孩“马里阿玛的记述”和外来者猎人阿尔坎如的“猎人日记”展开交叉式双线叙述,其创作意图亦是“对莫桑比克残酷现实的诗意唤起”[1]。从文学伦理学批评视域切入,“狮子吃女人”在作家科托笔下生发为一个伦理隐喻,伦理主线的绘制者马里阿玛娓娓道来莫桑比克父权制社会中针对女性的暴力及女性生存的伦理困境,伦理副线的勾勒者猎人阿尔坎如以外来者视角观察记录库鲁马尼正在历经的古老传统与现代文明间的冲突。科托在小说中以诗意的语言描述了库鲁马尼村子中不可调和的人兽冲突,通过书写具有多元伦理身份的女性遭遇的生存伦理困境,批判父权制对女性的剥削与压迫。

不可否认的是,“在很长一段时间里,作家总是在文学作品中赋予男性明确的主体性,而把女性视为沉默的客体,作品中女性的声音软弱无力,因为她们被剥夺了话语权。”[2]而科托别出新声,在《母狮的忏悔》中赋予非洲女性明确的主体性与主动性。小说叙事临近尾声时,遭受父权压制的非洲女性代言人马里阿玛通过“生成母狮”“生成女人”,与母狮、猎人阿尔坎如联盟形成女性命运共同体反抗来自社会空间中的父权暴力。《母狮的忏悔》是科托首次将非洲女性的生存境况作为第一主题创作的小说,对父权主导地位的质疑和对社会边缘女性的关注反映了科托的“女性写作”观,即为社会边缘女性发声与为女性地位的改变而写作。

一、伦理困境的展演与伦理隐喻的生发

《母狮的忏悔》的叙事横轴是库鲁马尼女孩“马里阿玛的记述”,纵轴是外来者猎人阿尔坎如的“猎人日记”,“狮子吃女人”是叙事坐标的原点,主要人物马里阿玛和阿尔坎如分别以第一人称展开的交叉式双线叙述,筑成了小说精妙的叙事结构。聂珍钊教授在《文学伦理学批评:基本理论与术语》一文中强调文学批评应该回到历史的伦理现场,“站在当时的伦理立场上解读和阐释文学作品,寻找文学产生的客观伦理原因并解释其何以成立,分析作品中导致社会事件和影响人物命运的伦理因素,用伦理的观点对事件、人物、文学问题等给以解释”[3]。从文学伦理学批评的视角来看,《母狮的忏悔》的伦理结构指的是文本中以“狮子吃女人”“女人生成狮子”为线索建构的文本结构,“狮子吃女人”是连接文本横向伦理结构和纵向伦理结构的坐标原点。伦理线是文学文本的线形结构,往往同伦理结紧密相连,“伦理线的作用就是把伦理结串联起来,形成错综复杂的伦理结构。在文学文本的伦理结构中,伦理线的表现形式就是贯穿在整个文学作品中的主导性伦理问题”[4]265。科托别具匠心地为小说《母狮的忏悔》的文本结构分别设置了一条伦理主线和一条伦理副线——即伦理主线的绘制者马里阿玛娓娓道来莫桑比克父权制社会中针对女性的暴力及女性生存的伦理困境,伦理副线的勾勒者猎人阿尔坎如以外来者视角观察记录库鲁马尼正在历经的古老传统与现代文明间的血腥冲突与悲剧故事。此外,科托还十分巧妙地将“狮子吃女人”这一具有伦理隐喻功能的社会事件作为小说文本中的伦理结,主线和副线交织在一起,从而构成了小说《母狮的忏悔》复杂的线性伦理结构。

伦理主线的绘制者 “马里阿玛的记述”共分为8章节,在主人公马里阿玛的第一章节叙述中,我们可以看到一个以马里阿玛父亲热尼托·贝伯为“一家之主”的库鲁马尼家庭境况。透视以马里阿玛父亲热尼托·贝伯为“一家之主”的库鲁马尼家庭,可以管窥到莫桑比克父权制社会中针对女性的暴力及女性生存的伦理困境。当马里阿玛的母亲阿妮法·阿苏拉向其丈夫追问自己大女儿西林西娅被埋葬了哪些身体部分以及大女儿的心是否被埋葬了的时候,丈夫热尼托表现得十分烦躁与霸道,直言道:“别这么说!现在不说这个,女人 …… 闭嘴,女人!你忘了咱们不能再叫她的名字?我说了让你闭嘴,女人 …… 你怎么还问?我不是让你闭嘴了吗?”[5]4-5分析“一家之主”热尼托对其妻子阿妮法的言语,不难发现,马里阿玛所在的家庭是一个典型的男性具有绝对统治地位的父权制家庭,女性(女人)在家庭里没有自己姓名称呼,只被称呼为“女人”。女性(女人)摆脱了外来殖民者的压迫,在家庭里却继续遭受来自男性的“第二次殖民”。在库鲁马尼,男性对女性的“第二次殖民”最直接的表现形式便是针对女性的语言暴力,这种语言暴力使女性只能被呼唤为没有名字的“女人”,只能作为父权制社会中男性规训出来的“无名人”存在。当阿妮法·阿苏拉声称自己要外出寻找西林西娅没能下葬的部分身体,丈夫热尼托更是加以阻止并以恐吓言语威胁道:“我会用绳子把你捆起来,就像捆牲口一样。”[5]6面对丈夫的语言暴力,失去心爱女儿的阿妮法·阿苏拉亦有所反抗,做出了玷污库鲁马尼村子的疯狂举止——在丧期里发生性关系,并扬言要“杀了库鲁马尼”[5]9。然而,她确实是位无助的母亲,疯狂后依旧像往常一样在日出前起床干活。阿妮法虽然能意识到女性所遭受的剥削与压制,但已经彻底接受了父权制的意识形态,并将这种意识形态强行施加在女儿马里阿玛身上,教导她要服从自己的父亲。由此可见,以阿妮法·阿苏拉为代表的库鲁马尼女人在面临针对女性的语言暴力时,更多表现为接受与服从。

在只有传统、没有法制的库鲁马尼,男性针对女性的第二种暴力表现形式是身体暴力。女性身体卷入到男性的“第二次殖民”以后,父权制社会中的“权力关系总是直接控制它,干预它,给它打上标记,训练它,折磨它,强迫它完成某些任务、表现某些仪式和发出某些信号”[6]27。这种身体暴力具体又可细分为两类:一类是对女性身体的规训与监禁,一类是对女性身体的侵犯与占有。在外来者猎人阿尔坎如到来的前一日晚上,热尼托家里便立下规矩:“女人们只能呆在家,远离即将到来的外人。”[5]26就这样,男性通过强权命令对女性身体直接实施规训与监禁,使女性的存在又一次被排斥、疏远、抹杀。诚如马里阿玛的叙述,家对于她而言不是温馨的港湾,“家就是个监狱,而热尼托·贝伯则是天生的狱吏”[5]31。作为家中识字的女性,马里阿玛选择通过里德娅河逃离溢满着规训与监禁意味的家宅空间,在逃离的路上偶遇了猎人阿尔坎如,这段偶遇的经历又成为她十六年后再次离家出走的原因。然而,马里阿玛第二次的出走却是失败的。里德娅河拒绝引领她逃离库鲁马尼,她解救十六年前救命恩人的愿望被前来找寻她的警察马里凯托击碎,被粗暴地带回了库鲁马尼,继而被父亲热尼托要求禁闭于家宅中。马里阿玛虽然生活在父权制压迫的家庭里,处于从属地位,但努力通过身体空间实践逃离家庭与命运。作为家中仅剩的一个识字的女儿,她通过书写日记来抵抗绝对的父权统治。落在纸上的文字便是马里阿玛的护身符,是她在由男人和猎人主宰的世界里的第一件武器。马里阿玛从文字中获得对自身的掌控,并在书写日记的过程中逐渐意识到发生在库鲁马尼女人身上的悲剧。对于来自父亲的语言暴力和身体暴力,马里阿玛的身体比意识先做出反应,她的突然瘫痪、饥饿的怪病以及后来异化为各类动物都源于此。

猎人阿尔坎如最终在区长弗洛林度及其妻子娜夫塔林夫人、作家古斯塔夫的陪同下来到了库鲁马尼。作为伦理副线的勾勒者,猎人阿尔坎如以外来者视角观察记录库鲁马尼正在历经的古老传统与现代文明间的血腥冲突与悲剧故事。他在幼年时期就目睹长兄弑父,接着又陷入与大嫂卢西丽娅的不伦之恋。返回猎人埃尔坎如所处的伦理现场,可以发现他“面临两个信仰问题,一是究其生活信仰的可信性,二是究其目的信仰的可信性”[7]。往事如幽魂缠绕心头,来到库鲁马尼猎捕狮子,阿尔坎如更希望借此次外出狩猎摆脱与大嫂卢西丽娅不伦之恋带来的伦理困境,以及见证长兄弑父所引起“存在”层面上的焦虑。然而,阿尔坎如愈是想要“不存在”就愈深刻地感受到自身的存在。在库鲁马尼,当猎捕狮子行动发生时,他甚至都不在场,然而却亲闻了区长家女佣人丹迪的悲惨遭遇。可以说,女佣人丹迪遭受到的身体暴力——遭到多人轮奸——正是库鲁马尼古老传统与现代文明冲突的血证。在封闭且传统的库鲁马尼,男性针对女性最直接的暴力是对女性身体的规训与惩罚。在库鲁马尼父权制社会中,“惩罚应该是一种制造效果的艺术”[6]103。女佣人丹迪的悲惨遭遇被村子里的人认为是因“违背传统”而“罪有应得”,甚至连本地卫生站的男性医生都因为担心冒犯传统而不愿接收她,导致她最后惨死。

由是观之,无论哪一类针对女性的暴力,都无疑让库鲁马尼的女性身陷始终“女性不存在”的生存伦理困境之中。身为女性,她们每天醒来都是一场战争,与无穷尽的繁重生活作战,与父权制社会中针对女性的各种暴力作战。在库鲁马尼,“狮子吃女人”对于区长弗洛林度来说是政治事件,但对于库鲁马尼女人而言却是具有伦理隐喻功能的社会事件。所谓伦理隐喻,是指返回到小说主要人物所处的历史伦理现场,站在当时的伦理立场,运用小说主要人物所在社会伦理环境中的伦理事件寓指揭示社会中存在的现象与问题。“狮子吃女人”既是非洲库鲁马尼社会中的一个伦理事件,也是小说文本线性伦理结构上的伦理结,在主副伦理线的交替演绎中逐渐生发为一个伦理隐喻,“用来揭示父权制社会中针对女性的暴力现象——女性被社会、被生活所‘吞食’。作家通过书写非洲女性在社会生活中所受到的束缚与压迫,打破了西方文学中关于非洲的浪漫神秘的刻板印象,揭示‘人性的恶之光’”[5]195。

二、生成动物/女人与伦理困境的突围

莫桑比克父权制社会中针对女性的暴力、剥削与压制,让本就处在社会边缘的女性身陷始终“女性不存在”的生存伦理困境之中。小说中的西林西娅、阿妮法和马里阿玛分别代表了莫桑比克父权制社会中的三类女性形象。西林西娅是无声的受害者,开篇就已经丧身狮口,只活在马里阿玛的文字叙述中;阿妮法虽能意识到女性所遭受的压迫却早已习以为常接受与服从;只有马里阿玛尝试通过书写日记和“生成动物”“生成女人”突围“女性不存在”的生存伦理困境。如果说书写日记是马里阿玛突围“女性不存在”生存伦理困境的第一件带有护身符意义的武器,那么“生成动物”“生成女人”则是其第二件强而有力的武器,正是在“生成动物”“生成女人”的过程中,马里阿玛成功突围出“女性不存在”的生存伦理困境。

“生成动物”是指主体人“想象自己是只动物,想象它会怎样看这个世界,会有怎样的知觉,会怎样行动……生成动物是一种思考知觉和生成的新方式;是通过进入与动物的‘临近区域’获得新的力量,以此增强或减弱自身的力量;是一种在遭遇差异、认识差异的过程中改变自己的力量。”[8]101简言之,“生成动物”就是指主体人想象自己的身体与动物的形体置换继而想象自己变成动物,想象动物会怎样看待世界,怎样感知,怎样行动。“生活以身体为目标,身体的力量和意志创造了生活”[9]66,主体人生成动物的身体以后便会拥有所生成动物的力量,继而借助所生成动物的力量与知觉去创造新的生活。因此,马里阿玛“生成动物”必然会历经多元伦理身份的转换。而“生成动物”又是一种思考知觉和生成的新方式,所以“生成女人”是马里阿玛最终的伦理选择,转变成“存在的女人”是其最终的伦理身份。

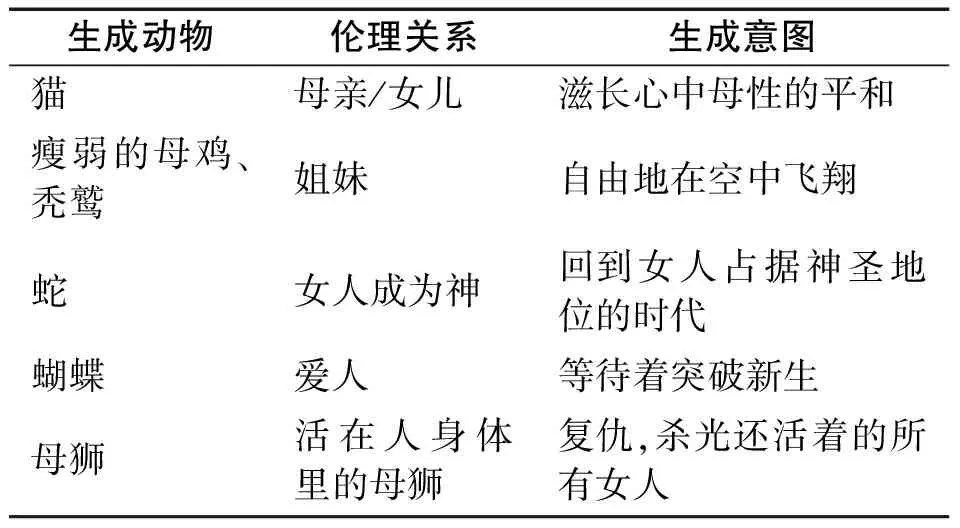

关于人与动物之间生成转换的伦理关系以及发生在库鲁马尼“狮子吃女人”的悲剧,小说中的老盲人哈蒙德在迎接猎人阿尔坎如、作家古斯塔夫一行人的欢迎大会上给出了回答:“战争可以解释库鲁马尼的悲剧。狮子并非从野外而来,它们诞生于最后一次武装冲突。战争导致的纷乱在这里重演:人变成了动物,动物变成了人。在战役中,阵亡者的尸体被抛于野外,狮子会把他们吃掉,就是从那一刻起,动物们打破了禁忌,开始把人看作猎物。”[5]82-83无论是在马里阿玛的记述中还是在猎人阿尔坎如的日记里,我们都可以看到战争给库鲁马尼人留下了深深的伤痛,尤其是最后一次武装冲突。基于小说文本创作的历史语境理解,不难发现老盲人哈蒙德的回答包含了作家科托关于人性与动物性的思考。诚如雅克·德里达关于人与动物的看法,“我们都要经历‘镜像阶段’——从动物的视角问一些有关自我的问题。”[10]因此,我们可以理解“人变成了动物”某种意义上来说是人的另一种生存策略,尤其对于处在社会边缘“不存在”的女性而言,更是一件抵抗父权意志、继而实现“女性不存在”生存伦理困境突围的强而有力的武器。小说主要人物马里阿玛“生成动物”的分类及“生成意图”如下表所示:

表1 马里阿玛“生成动物”的分类及“生成意图”

“生成动物”是马里阿玛在莫桑比克父权制社会中实现自我解域、突围“女性不存在”生存伦理困境的强有力的武器,“可以撕开一切封闭的伦理机制和真理机制”[9]19-20。“人生成动物是让人的有机体与和动物相关的某种东西形成一个整体,让这个新的组装发射出新的能量——质料流,并让它们形成构成某种动物的微粒具有的动静快慢关系,从而具有该动物的感受。”[8]100战争期间,马里阿玛的身体瘫痪及饥饿的怪病并非偶然,而是她“生成动物”的外在表征。每当马里阿玛饥饿的怪病发作时,姐姐西林西娅都会跑着拿来一个小木人,马里阿玛会“轻轻摇着小木人,像母亲对待女儿…… 随后,用牙叼着它,像猫一样转移它的位置”[5]92。“生成猫”的马里阿玛,拥有了像猫一样的姿态,更加接近地面,更能够利用嗅觉,母性的平和在其心中滋长,木娃娃成了她幻想中的女儿。在猎人阿尔坎如到来的那天夜里,马里阿玛梦见自己“生成一只瘦弱的母鸡”,活在父亲热尼托的鸡笼里,和其他母鸡形成姐妹的伦理关系;听说“有其他鸡笼里的母鸡转变成了秃鹫,于是祈祷着同样的蜕变在自己身上发生”[5]139,渴望具有秃鹫“自由地在空中飞翔”的感受,然而这一奇迹迟迟未能发生。马里阿玛为猎人阿尔坎如跳舞并与他交合时,更是“生成蛇”,凸显“女性的存在”继而解构父权的统治,引起了阿尔坎如的恐惧,或者说是所有男人的恐惧,即“他们害怕回到女人占据神圣地位的时代”[5]140。在被父亲拘禁于家宅时,马里阿玛活在压抑之中,经历着蝴蝶一般的生长过程,变成了茧,等待着突破新生,等待着爱人阿尔坎如的再次到来。但是,阿尔坎如并没有前来看望她,哪怕在她与攻击区长夫人的母狮搏斗时也没有出现。母狮最终与徒手搏斗的热尼托同归于尽。马里阿玛跪倒在母狮的面前,以野兽的血与女人的泪,宣誓自己“是复仇的母狮,要杀光还活着的所有女人,直到这疲惫的世界只剩下男人。”[5]183-184

考察马里阿玛“生成动物”的分类及其“生成意图”,可以发现科托的文学世界中“生成动物”“不再是人与动物的二元对立模式,而是人与动物的互为解辖域化,是处于一种流变之间的链接,是一个生成的问题,其中容纳了最大的差异”[11]。马里阿玛正是在“生成动物”的过程中实现了对父权统治的逐渐解域,以及对“女性不存在”生存伦理困境的尝试性突围。“生成动物”的过程,凸显了马里阿玛在父权制社会中的“女性存在”,使她实现了身心自由。在“人”的形成过程中,动物起了至关重要的作用。诚如她自己在日记里讲述的那样:“我通过动物学会了阅读。最初,我听过很多关于野生动物的故事。一直以来,寓言和神话教导我区分对错、辨别是非。总的来说,最早是动物使我逐渐成为人”[5]63。动物教会了马里阿玛阅读,使她逐渐成长为“人”。因此,“生成女人”是马里阿玛实现对父权统治的最终解域以及对“女性不存在”生存伦理困境成功突围的必经过程。在作家科托建构的文本世界里,“生成女人”中的“女人”不再是指与男人对立的“克分子女人”,即“具有特定的女人形体、器官和功能,在社会生活和家庭生活中服从男人的统治”[8]96,而是指能够摆脱父权专制统治、摆脱“女性不存在”、摆脱传统上占统治地位的男人的价值体系和道德伦理规范的女人。换言之,“生成女人即是在传统的男人和女人范畴之间创造出一条逃逸路线,将性别编码解域化,从而让人逃离男人占统治地位的父权制权力结构,逃离以男人为标准的主导价值。”[8]98马里阿玛要实现“生成女人”,成功解构男人占统治地位的父权制权力结构与突围“女性不存在”的生存伦理困境,只与动物联盟“生成动物”是远远不够的,还需要与真正的人阿尔坎如联盟,建构女性命运共同体。

三、伦理身份演绎与女性命运共同体建构

马里阿玛“生成动物”必然会历经多元伦理身份的转换。“生成猫”拥有猫的母性;“生成瘦弱的母鸡、秃鹫”渴望感同身受令人目眩的自由高度;“生成蛇”暗喻女人可以成为神,回到女人占神圣地位的时代;“生成蝴蝶”等待着突破新生,与爱人阿尔坎如重逢;“生成母狮”,活在人身体的母狮,向父权制社会中的所有男人复仇。透析马里阿玛“生成动物”过程中的多元伦理身份转换,可以发现,马里阿玛伦理身份的转换伴随着莫桑比克父权制社会中伦理问题的显现,即男人对女人无声的暴力、剥削与压制以及“女性不存在”的生存伦理困境。“所有伦理问题的产生往往都同伦理身份相关。伦理身份有多种分类,如以血亲为基础的身份、以伦理关系为基础的身份、以道德规范为基础的身份、以集体和社会关系为基础的身份、以从事的职业为基础的身份等”[4]263-264。细查小说文本中以热尼托·贝伯为“一家之主”的库鲁马尼家庭,不难发现,在莫桑比克父权制社会中,女人的伦理身份基本上都是以男人的绝对意志、伦理道德规范为基础的身份,她们已然成为在社会生活和家庭生活中服从男人统治的“克分子女人”。她们是父权制社会中“不存在的女人”,没有发声的权利,她们的“存在”一次次被父权意志排斥、疏远、抹杀,即使意识到各种针对女性的暴力、剥削与压制,也已然习惯了接受与服从。

在库鲁马尼,有觉醒反抗意识的女性少之又少,马里阿玛便是这一类女性形象的代表。马里阿玛先是借助书写日记作为反抗父权意志的第一件武器和护身符,继而通过“生成复仇的母狮”尝试进一步解构男人占统治地位的父权制权力结构与突围“女性不存在”的生存伦理困境。然而,“书写日记”和“生成动物”仅仅是实现解构父权统治及生存伦理困境突围的必要条件。有些时候,“生成动物”的主体人会因为亲人母性的慰藉陷入自我伦理身份混淆的状态,或者说会自我懈怠,放弃反抗父权意志的决心。小说叙事临近尾声,马里阿玛在其最后一篇日记里就提及自己曾陷入自我伦理身份混淆的状态中:

现实中,是黑暗向我揭示出我一直以来的身份:一只母狮。我就是一只活在人身体里的母狮。我的外形是人,但我的生命是一场蜕变:腿转化为狮足,指甲转化为狮爪,头发变为毛,下巴变为狮子的下颚。这些变化一直在持续,本可以更快,但我太过束缚于生而为人的形态。而且有母亲为我唱歌,她的轻轻摇晃使我得到慰藉,压制了我体内的兽。[5]180

马里阿玛伦理身份混淆的状态表明她是一个“斯芬克斯因子”存在式的女性。“斯芬克斯因子来源于有关斯芬克斯的希腊神话,用于解释人在伦理选择过程中善恶并存的现象 …… 斯芬克斯因子由人性因子和兽性因子两部分构成。人性因子的表现形式是理性意志,兽性因子的表现形式是自然意志或自由意志或非理性意志。”[4]275-276在伦理身份混淆的状态中,尽管人性因子在马里阿玛的身体里占据上风。但是,斯芬克斯因子的不同组合会导致人的行为和性格复杂化。与此同时,“斯芬克斯因子的不同变化,导致不同的伦理冲突、体现出不同的道德教诲价值”[4]276。最终,“母狮”的“兽性因子”主导着“身为人”的马里阿玛的行动。她自称是一只活在人身体里的母狮,外形是人,体内的“兽性”因其母亲通过唱歌与轻轻摇晃带来的慰藉而被压制;但她生命的蜕变一直在持续,她渴望摆脱“生而为人”的伦理身份,希求拥有“复仇母狮”的伦理身份,任其自由意志运用母狮的“兽性”去反抗父权统治意志,努力突围“女性不存在”的生存伦理困境。马里阿玛本是希冀通过“生成母狮”与母狮联盟,继而形成女性命运共同体反抗父权暴力,然而却铸就了自己与库鲁马尼其他女人之间的伦理冲突,女人们恐惧她的疯狂。但马里阿玛认为,她没有杀过任何人,“所有女人本就是死人。她们不说话,不思考,不去爱,不去梦想。”[5]184由是观之,库鲁马尼的女人在社会生活和家庭生活中已经彻底成为服从男人父权统治的“克分子女人”,她们早已失去了为自己的“不存在”而发声的意识,更不会去思考如何反抗父权统治意志。

就在马里阿玛心灰意冷时,已经去世的阿公阿德吉如突然以梦境形式出现在她的眼前,告诫她,“不要相信那些声音。是生活夺走了你的人性:他们把你当成动物来对待,所以你才觉得自己是动物。但是马里阿玛,你是女人。你的身心都是女人。”[5]181紧接着,阿德吉如告诉了马里阿玛自己真实的身份,他“并不是众人所以为的面具雕刻师,而是一个狮子制造者”[5]181,是他通过狮子召回了真正的“人”阿尔坎如来到库鲁马尼。阿公阿德吉如希望马里阿玛可以重新成为“马里阿玛·贝伯”,远离库鲁马尼,远离过去,远离恐惧,在新的地方生根,和把她当女人对待的男人阿尔坎如生孩子。马里阿玛听从了阿公阿德吉如的劝说,在其最后一篇日记“野兽的血,女人的泪”中如是记述道:她想最后一次以人的身份睡觉,重温之前的梦——她与阿尔坎如漫步沙滩,阿尔坎如带她远离库鲁马尼,来到幻影栖息之地,旅程在那里诞生。“共同体意味着真正的、持久的共同生活,而社会不过是一种暂时的、表面的东西”[12],最终,马里阿玛没有履行其“生成母狮”时的誓言,而是选择跟着真正把她当女人对待的男人阿尔坎如去城市开始新的生活。在经历了“生成母狮”的过程以后,马里阿玛逐渐意识到“生成女人”才是她最终的伦理选择,“存在的女人”是其最终的伦理身份。因为她深知库鲁马尼女人要想成功突围出父权制社会中“女性不存在”的生存伦理困境,必然需要生成新的以集体和社会关系为基础的伦理身份,即做“存在的女人”。 “存在的女人”不应该是孤独的觉醒者,而应该是与真正的“人”联盟形成的女性命运共同体,“只有在共同体中,每个人才有全面发展自己能力的手段;因此,只有在共同体中,人的自由才有可能……在真正的共同体中,个人在联合的状态下通过联合获得自由”[13]。

四、结语

《母狮的忏悔》是一部伦理内涵丰富的作品,“狮子吃女人”既是非洲库鲁马尼社会中具有伦理隐喻功能的社会政治事件,也是小说文本线性伦理结构上的伦理结,在主副伦理线的交替演绎中逐渐生发为一个伦理隐喻,揭示了真正伤害女人的“狮子”是父权制。对于具有社会责任与担当的作家来说,其创作的文学作品正是表达其伦理思想的一种方式。科托通过向我们展示小说主要人物马里阿玛“生成动物”“生成女人”的艰辛历程,表达了他对于改变父权传统的看法:占统治地位的男性应该借鉴作为“存在的女性”的经验,毕竟“女人打磨男人的灵魂,如同流水磨石”[5]36。诚如科托写在小说开头的解释,《母狮的忏悔》创作灵感来源于真人真事,它通过对莫桑比克北部现实生活的艺术再现与映射,实现了“批判父权制,为社会边缘女性发声”的伦理教诲功能。