新时代大学生政治价值观的现状分析与应对策略

2022-07-04蒋茜

蒋 茜

(广东科学技术职业学院 马克思主义学院,广东 珠海 519090)

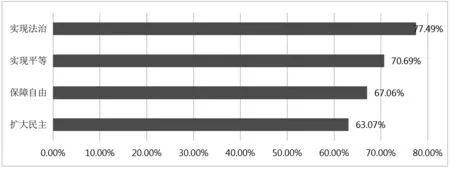

大学生政治价值观反映了“大学生对政治现实和政治理想的一般评价、心理倾向及行为取舍,是大学生关于社会政治生活价值评价的观念总和”[1]。在大学生成长成才的过程中,正确积极的政治价值观具有重要的导向和护航作用。为准确洞察新时代我国“00后”大学生(本文指本专科大学在读生)所持的基本政治立场、观点和态度,本研究在全国十余所高校(覆盖珠三角、京津冀、长三角、中西部等多个地区)中开展抽样调查,共回收有效问卷853份,取样情况具有很好的代表性(样本基本情况见表1,表中数据按四舍五入取小数点后两位,下文同)。

表1 调查对象基本情况

一、大学生主流政治价值观是好的

(一)高度认同马克思主义的指导地位和中国特色社会主义道路、理论和制度

政治信仰是政治信念的最高形式,在政治信念系统中居于支配地位,具有强大的统摄力。“对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂”[2],马克思主义在我国意识形态领域具有指导地位。调查结果显示,88.63%的受访大学生对必须坚持马克思主义在我国思想领域的指导地位表示比较认同(47.83%)或完全认同(40.80%),表示不确定的占7.85%,而表示不太认同和完全不认同的共计3.52%。在共产主义理想信念方面,63.77%的受访大学生对共产主义一定能够实现表示比较认同(41.85%)或完全认同(21.92%)。值得注意的是,对共产主义理想信念表示不确定者,在受访者中高达26.85%。

对中国特色社会主义事业的信念,对中国特色社会主义的道路、理论和制度自信,是大学生政治信念的重要组成部分。党的十九大报告指出“中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路,中国特色社会主义理论体系是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论,中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障”[3]。85.93%的受访者认同中国走上社会主义道路是历史的必然,其中,比较认同者和完全认同者的比例分别是48.53%和37.40%。91.79%的受访者对我国在国际舞台上的发展前景是光明的表示有信心(45.13%)或非常有信心(46.66%)。91.33%的受访大学生对中国特色社会主义理论能够指导中国科学发展表示比较认同(44.20%)或完全认同(47.13%),表示不确定的占6.33%,而表示不太认同或完全不认同的共计2.35%。82.76%的受访大学生对我国人民代表大会制度积极有效表示比较认同(55.33%)或非常认同(27.43%),而表示不确定、不太认同或完全不认同的,共计17.24%。

值得注意的是,在关于大学生对我国的政治制度、政党制度、民族制度了解程度的调查中,58.27%的受访者表示比较清楚,但表示非常清楚的,仅占8.79%,高达32.94%的受访者表示不清楚(30.60%)或完全不清楚(2.34%)。认为西方政治制度比中国特色社会主义制度更民主更适合我国发展的仅是少数(所占比例为13.72%);而表示不认同者的比例为65.53%,但表示不确定者高达20.75%,这说明还有少部分大学生对本国和西方政治制度缺乏关注或深入了解。

(二)高度认同中国共产党的领导地位和历史贡献

中国共产党是我国社会主义事业的坚强领导核心。对中国共产党的政治认同,表现为对中国共产党作为社会主义事业坚强领导核心的由衷信赖和坚决拥护。调查显示,86.63%的受访者认同中国共产党在近现代革命中发挥着中流砥柱的作用,只有3.29%的受访者表示不太认同(2.70%)或完全不认同(0.59%),有10.08%的受访者表示不确定。92.15%的受访大学生对中国共产党在我国是最先进的党,必须坚持其领导地位表示比较认同(41.15%)或完全认同(51.00%);表示不确定的占5.27%,表示不太认同或完全不认同的合计2.88%,仅占极少数。90.62%的受访者对中国共产党会带领中国人民实现中国梦表示有信心(50.76%)或非常有信心(39.86%),表示不确定、不太有信心或者完全没有信心的,共计9.38%。这说明,绝大多数大学生在坚持中国共产党的领导的立场上是坚定的,对共产党的领导能力有着充分的信心,对由中国共产党所领导的社会主义事业、中华民族的伟大复兴充满期待。

党的十九大报告指出,人民群众最痛恨腐败现象,腐败是我们党面临的最大威胁,坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败[3]。77.37%的受访者认为当前中国共产党的“铁腕反腐”是全面从严治党、加强制度建设的实践步骤,但有22.63%的人表示说不清楚(12.90%)或认为不足深信(9.73%)。在关于入党意愿的调查中,71.16%的受访者希望能成为中国共产党的一员,但有21.34%的受访大学生表示不确定,7.50%的学生表示不希望。两组调查结果在数字上比较接近,通过交叉对比发现,对反腐败斗争的评价与大学生的入党意愿呈正向相关。

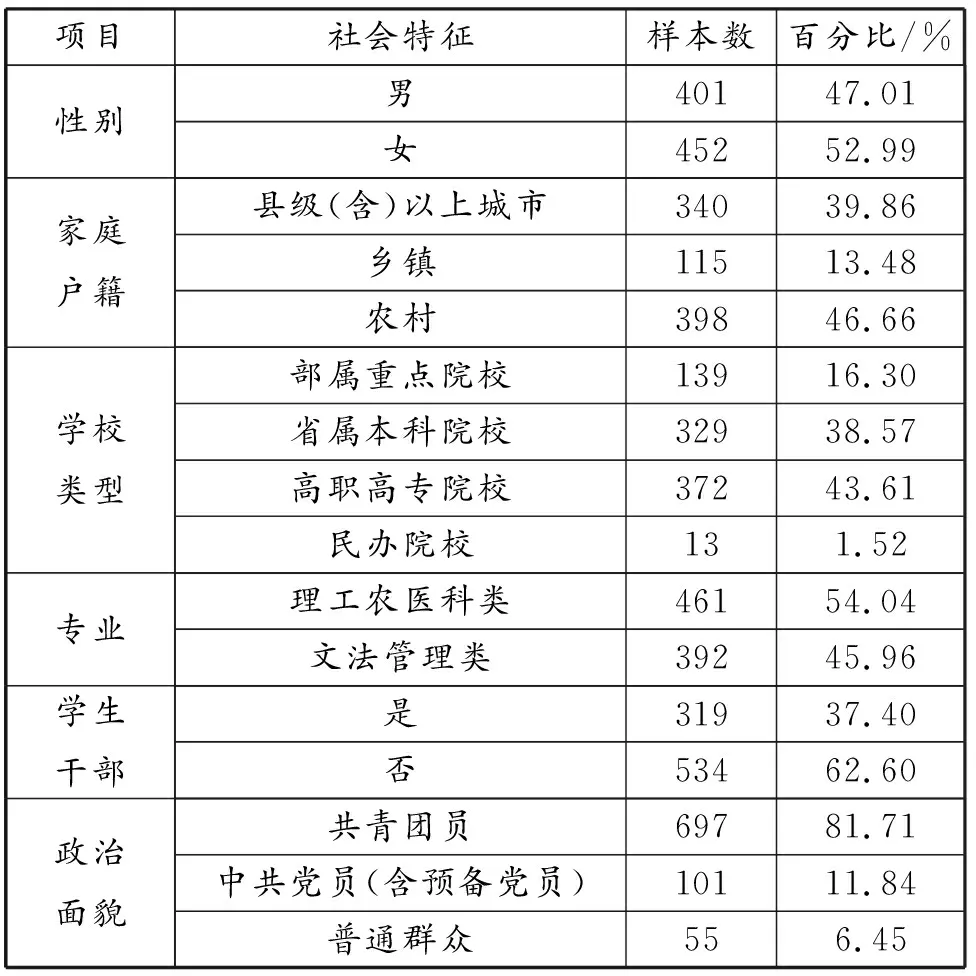

入党动机方面,37.75%的受访者是为了锻炼自己,提升个人修养,29.66%的受访者是因为信仰共产主义,为了党和祖国的未来奋斗,表明67.41%的受访大学生具有积极向上的入党动机。而19.58%的受访者入党动机包含功利因素,即成为党员有种种好处,如评优、求职、晋升等(见图1)。

图1 入党动机

(三)高度认可国家治理成效,但自身的政治关注和政治参与度相对不高

政治价值观是建立在客观体认基础之上的。改革开放以来,广大人民群众的生活水平得到了切实的提高。对此,高达94.49%的大学生受访者认同改革开放四十余年来,国家综合国力显著增强,人民的生活水平大幅度提高,这得益于中国共产党和中国政府的正确领导,其中表示完全认同者占55.57%;而表示不确定、不太认同或完全不认同等态度的,仅占5.51%。调查显示,大学生对国家层面的政治治理满意度高。但相对而言,受访大学生对于家乡当地(村委会或居委会)基层民主选举、民主管理和民主监督的满意度呈现出中间多、两头小的特点:近一半(49.00%)表示一般满意;27.20%的受访者表示不满意或很不满意;表示比较满意或非常满意的,占23.80%。基层治理满意度还有较大提升空间。

政治关注主要是指人们对政治事务的关心程度,即大学生对政党、政府、社会团体及其内政外交活动的关心程度,对影响国家和社会发展的重大问题、重大事件的关心程度。受访大学生中对每年两会(人大、政协全国代表大会)的召开,表示比较关注或非常关注的比例为49.01%,接近一半;一般关注的占37.75%;不太关注或完全不关注的比例为13.25%。表示每天都关注政治时事新闻的,占11.72%;表示不关注的,占5.28%;其余,表示一周大于三次,但不是每天的占41.85%,一周少于三次的,占41.15%。

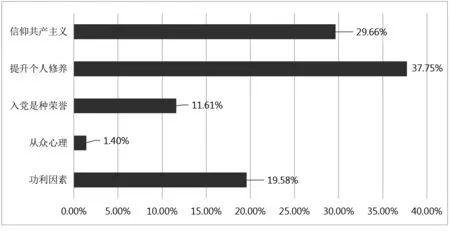

美国著名政治学家塞缪尔·亨廷顿和琼·纳尔逊认为,所谓政治参与“是指平民试图影响政府决策的活动”[4]。当前,我国公民政治参与的主要途径有选举与被选举、加入政党或政治团体、向政府建言献策等。受访者中表示愿意参加各种政治活动,如参加选举活动,希望选出优秀人民代表的,占77.37%的比例;表示不愿意,认为选举只是流于形式的,占14.66%;表示无所谓,认为谁当选都与自己无关的,占7.97%。72.45%的受访大学生认为,阻碍大学生政治参与的因素在于参与渠道少,比例最高;66.47%的受访大学生认为在于自身政治素养欠缺,比例次之(见图2)。

图2 对阻碍大学生政治参与因素的认识

(四)较高认同社会主义核心价值观,但对其意识形态属性认识相对不充分

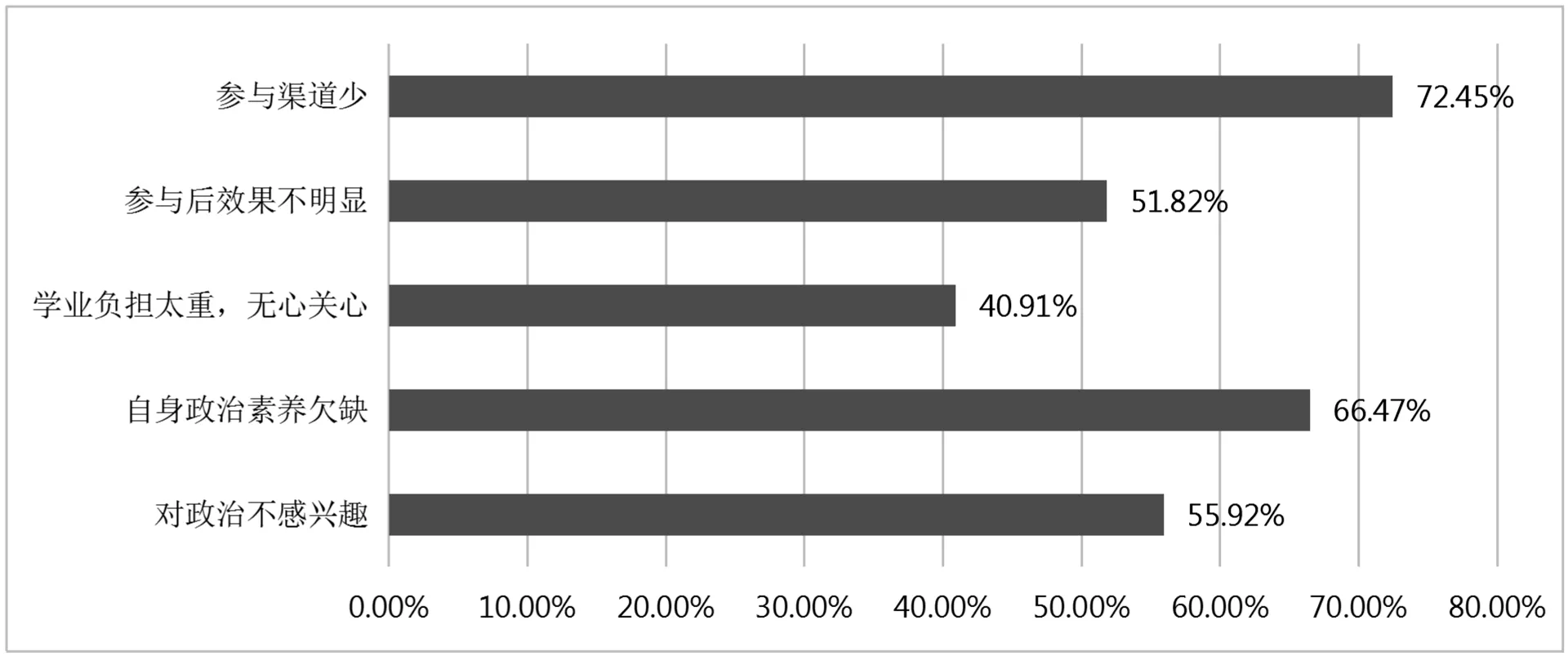

总体上看,71.63%的受访大学生对中国特色社会主义核心价值观的态度是坚决拥护,积极践行;24.62%的受访者认为自己会顺其自然,尽力而为;只有3.75%的少数持否定的态度。在关于未来十年我国政治发展最重要目标的调查中,77.49%的受访者认为实现法治最重要,排在首位;其次是实现平等,比例为70.69%;而保障自由、扩大民主的比例分别是67.06%、63.07%(见图3)。

图3 对未来十年我国政治发展目标的认识

83.35%的受访者所理解的民主,是指一个国家的政府和领导人,要真正代表人民的利益,为人民服务,给人民带来实际利益;只有7.62%的受访者认为民主就是一个国家要定期举行选举,并且通过几个政党的竞争选出国家领导人。这说明,大部分大学生能倾向从实质民主的角度理解民主的内涵。但是,相比而言,只有44.20%的受访大学生认为民主、自由、人权等价值观具有阶级属性,40.56%的受访者认为没必要区分这些价值是社会主义的还是资本主义的,而都是“普世价值”。与此相联系,只有43.61%的受访者同意“普世价值”问题并不是一个单纯的学术问题,也绝不是简单的思想文化交流,而是一个涉及意识形态领域渗透与反渗透的复杂问题;34.47%的受访者表示不同意,认为“普世价值”问题只涉及正常的思想文化交流;而高达21.92%的受访者表示不知道。正因为对政治价值观意识形态属性的理解模糊,50.76%的受访者对个人主义价值比集体主义价值观更能促进我国经济和社会发展表示完全不认同或不太认同;20.63%的人表示不确定;但值得注意的是,共计28.61%的受访者表示比较认同(21.81%)或完全认同(6.80%)。

(五)认同网络媒体传播政治信息功能强,自身政治价值观形成易受其冲击

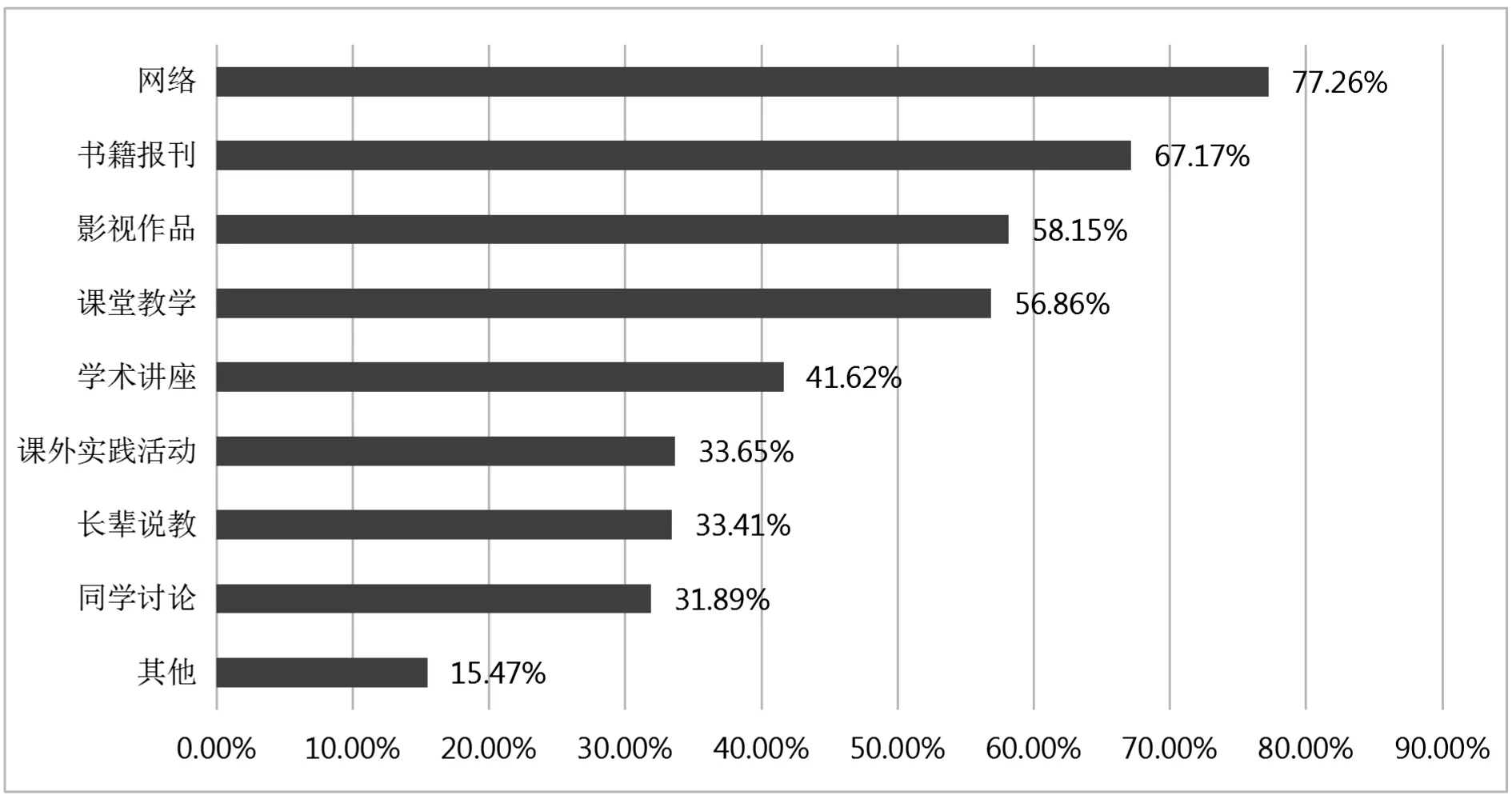

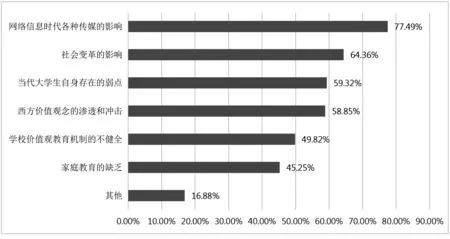

调查显示,在信息渠道方面,77.26%的受访者表示平时通过网络(包括网络新闻、网络论坛、网络文学等)渠道来了解政治、历史、文化信息,课堂教学的占比仅为56.86%(见图4)。受访者中认为当代大学生主流价值观受到冲击的主要因素排在首位的同样也是网络信息时代各种传媒的作用和影响,比例为77.49%(见图5)。

图4 平时了解政治、历史、文化信息的渠道

图5 对当代大学生主流价值观受冲击的主要因素的认识

当代大学生对通过网络媒体获得政治信息持一定的警惕态度:86.64%的大学生受访者认为自己在对某些政治问题进行判断和选择时,主要靠自己的客观分析;52.99%的受访者认为会依靠父母、朋友或老师的引导;只有22.16%的受访者认为自己会靠网络舆论的引导。而当网络草根媒体或自媒体的消息或观点与主流官方媒体相违背时,41.62%的受访大学生选择相信官方媒体,只有7.97%的人选择相信自媒体;而另一半(50.41%)的受访者表示会根据对信息的了解自己做出判断。在应对新媒体传播不良信息方面,79.01%的受访者认为应该提高媒介素养,加强甄别能力;只有6.45%的受访者认为应该通过技术手段屏蔽;也只有9.26%的受访者认为在新媒体时代并无有效措施可以避免此种现象。

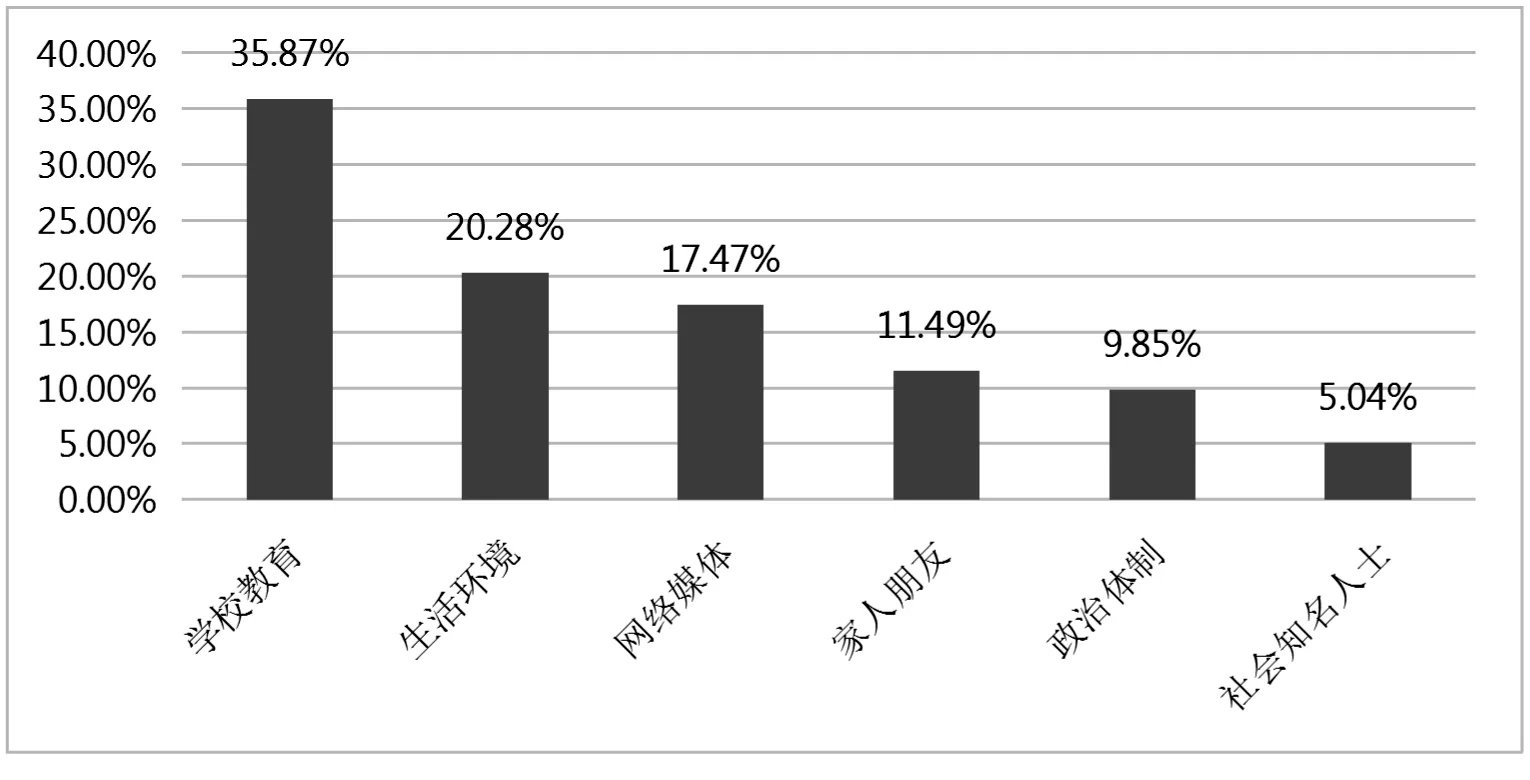

综合来看,在对影响大学生形成自身政治价值观的社会因素的调查中,35.87%的受访大学生认为学校教育影响最大;其次是生活环境,所占比例是20.28%;再次才是网络媒体,所占比例是17.47%(见图6)。这说明,面对良莠不齐的网络传媒不断冲击大学生主流价值观形成的态势,学校教育作为大学生思想政治教育的主阵地、主渠道,丝毫不能退守。对此,大学生也有清醒理性的认知与选择。

图6 对自身的政治价值观形成影响最大的社会因素的看法

(六)较高认可高校思想政治教育实效性,但对高校协同育人满意度相对不高

70.58%的受访大学生对自己所在高校的思想政治理论课的总体印象表示不错,可以接受(51.12%),或者认可这是个人成长的需要,愿意主动学习(19.46%);而29.42%的受访者持消极被动的态度,认为这是学校的硬性规定,不得不学(23.21%),或认为空洞说教,不想学(6.21%)。

41.62%的受访者认为自己所在学校的思想政治理论课教育在帮助理解国家政策方针方面的实际效果比较大(32.94%)或者很大(8.68%);42.32%的受访者认为效果一般;认为效果比较小或很小的占16.41%。这说明,高校思想政治理论课对国家方针政策的解读有待加强。

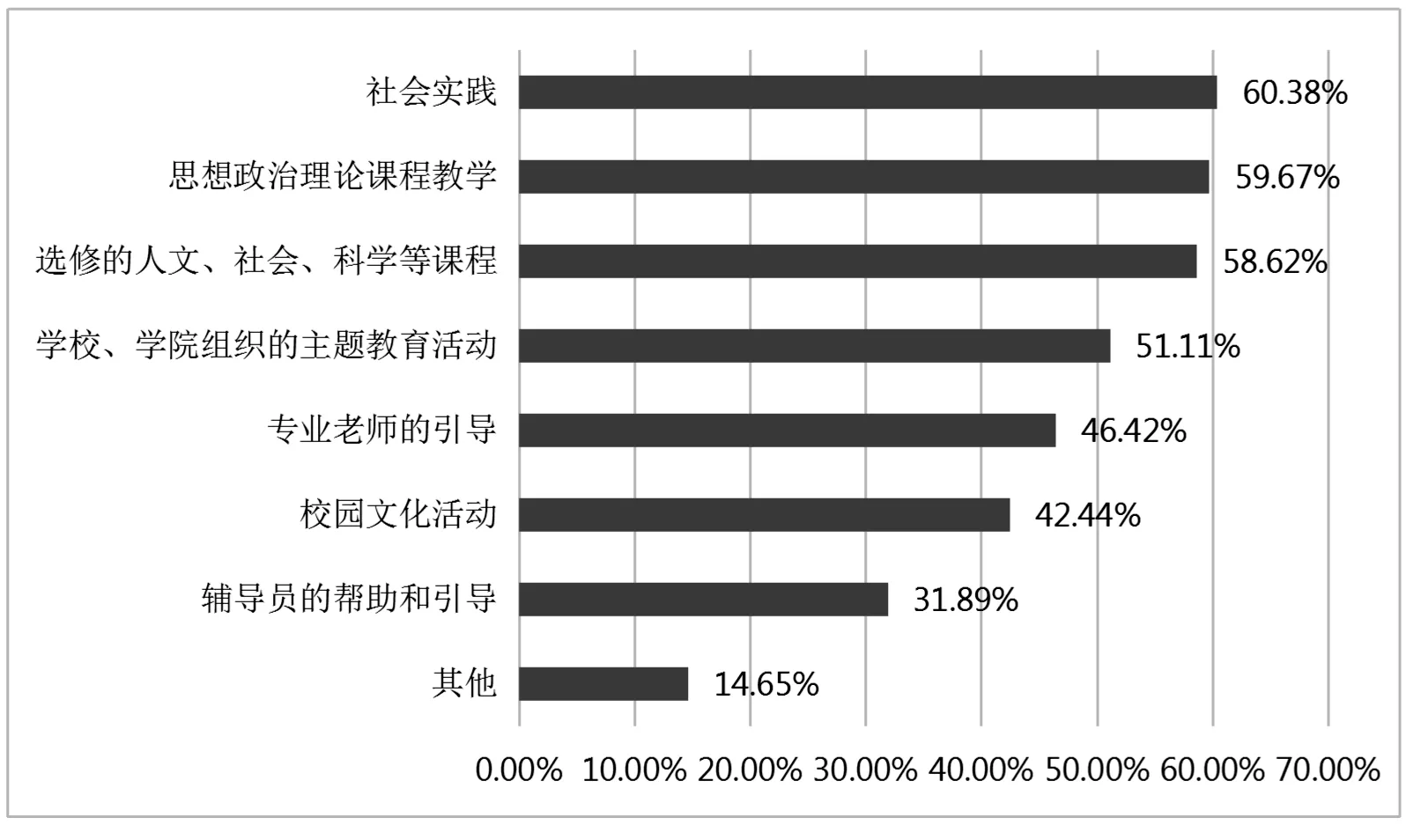

调查显示,60.38%的受访者认为在学校提供的思想政治教育方式和途径中,社会实践对自己形成正确的政治价值观有帮助,比例最高;其次是思想政治理论课程教学,占比为59.67%;而专业老师的引导、校园文化活动、辅导员的帮助和引导分别占比46.42%、42.44%、31.89%,比例相对不高(见图7)。

图7 对自身形成正确的政治价值观最有帮助的学校思想政治教育方式和途径

二、大学生政治价值观还存在的一些问题

从此次调研的总体状况来看,大学生普遍具有坚定的政治立场、政治信念、政治态度,这是大学生政治价值观的核心方面。调查数据显示,大学生高度认同马克思主义在我国思想意识形态领域的指导地位(认同率88.63%),高度认同中国特色社会主义道路(认同率85.93%)、中国特色社会主义理论体系(认同率91.33%)、根本政治制度(认同率82.76%)、社会主义民主内涵(认同率83.35%),高度认同中国共产党的历史贡献(认同率86.63%)和在国家发展中的领导作用(认同率92.15%),对中华民族伟大复兴实现中国梦(认同率90.62%)及在国际舞台的光明前景有充分信心(认同率91.79%),对改革开放成就充分肯定(认同率94.49%)。

但在调研中发现,大学生政治价值观状况还存在如下几个方面的问题。

其一,理论认知薄弱。大学生表示了解我国政治制度、政党制度、民族制度的,只有67.06%;对共产主义理想信念表示认同的,只有63.77%。有82.42%的受访者认为对自己的政治价值观影响最大的社会文化是中国传统文化,而认为是马克思主义和中国特色社会主义理论体系的,只有65.65%。认同集体主义的,只有50.76%。这些数据都说明,部分大学生对中国特色社会主义理论存在模糊认识。

其二,政治参与意识不强。此次调研显示,受访者表示对每年全国“两会”表示关注的比例为49.01%,较为关注政治时事新闻的比例为53.57%。大学生认为阻碍政治参与的因素,排在第一位的是参与渠道少(72.45%),而对政治不感兴趣排在第三,比例为55.92%。应该看到,大学生政治关注度还有较大的提升空间,政治参与意识有待提高。

其三,受到网络媒体的复杂影响。网络作为信息时代的重要工具,已经成为大学生学习和生活的必需品。网络由于自身具有及时、匿名、互动、海量等特点,各种良莠不齐的信息汇聚,成为各类思想、言论的角力场。调查结果显示,大学生将网络信息时代各种传媒的作用和影响排在主流价值观受到冲击的主要因素的首位,比例为77.49%;而当网络草根媒体或自媒体的消息或观点与主流官方媒体相违背时,虽然只有7.97%的人选择相信自媒体,但也只有41.62%的受访大学生选择相信官方媒体。面对各式信息,选择相信何种信息源可以从一个侧面反映出大学生的政治信任倾向。研究结果显示,触网程度越高的大学生,对主流官方媒体给予信任的可能性越低。

其四,思想政治教育成效以及多管齐下协同育人有待进一步提升。虽然有70.57%的受访大学生对自己所在高校的思想政治理论课整体水平表示认可,但只有41.62%的受访者认同其在帮助理解国家政策方针方面的实际效果。大学生认为对自己形成正确的政治价值观最有帮助的途径是社会实践,其次是思想政治理论课程教学,但对专业老师的引导、校园文化活动、辅导员的帮助和引导认同率相对不高。这说明,提升校园文化建设的思想政治内涵,强化专业课教师和辅导员的思想政治教育意识,打造协同育人的“大思政”环境,对引导大学生形成正确的政治价值观十分必要。

三、应对大学生政治价值观存在问题的策略

(一)回应现实,创新方法,增强思政课理论教学的实效性

思想政治理论课教学内容要关照现实生活。“理论上清醒,政治上才能坚定”[5]。针对大学生理论认知薄弱的问题,首先需要思想政治理论课紧扣理论教学内容与主题,使理论教学生活化、现实化。通过讲透相关理论,点明问题要害,直击社会现实,帮助大学生学会用科学的理论武装头脑,使理性的政治思维、正确的政治观念、积极的政治态度扎根在理论沃土之中,不断增强对中国特色社会主义的理论自信。如何激发马克思主义和学生之间的化学反应,呈现出科学理论应有的吸引力,关键在于理论如何联系现实、解释现实、批判现实。教师需真诚关注生活在现实中的人以及现实中的人的生活,积极与学生分享各自生活的体验,并注重从方法论的层次为学生答疑解惑。

理论教学形式需“创新教学方法,增强教学的吸引力、说服力、感染力”[6]。高校大学生每天接受的信息大量依靠网络途径来获取, 这就要求高校教师也要深入研究网络背景下的理论教学,充分认识到现代信息技术在高校马克思主义理论教育改革过程的作用,积极创造条件使用虚拟现实技术、网络教学平台等,实现线上线下的交融互动。要采用学生喜闻乐见的、接地气的教学方法,如“观看影视资料、课堂辩论、主题演讲、情景模拟、案例分析等……激发学生学习的内生动力和参与意愿”[7]。在马克思主义理论教育过程中教师并非唯一主体,单向输出效果对生活在当今信息网络社会的大学生而言愈加减弱,必须从理念和手段两方面入手,实现教师和学生的“双重主体性”[8]。

(二)拓展渠道,完善平台,提升大学生的政治参与意识

思想政治理论课教学全过程要注重培养和提升大学生的政治认同感和使命担当意识。以学生关注度高的时政事件或社会热点问题为切入点,引导大学生全面而深刻地了解我国经济社会发展形势与成就及背后成因,做好政策解读和思想引领工作,以紧扣现实的教学内容和鲜活生动的教学手段,加深大学生对公民基本权利、基本义务和社会责任的理解。

以新兴大众传媒(如微博、微信、电子邮箱、论坛等)拓展大学生有序的政治参与渠道。虽然新兴大众传媒传播的信息往往良莠不齐、真假混杂,但其为大学生的政治参与提供了一种新的形式和手段,如更迅捷更广泛的网络调查、在线投票、热点讨论、民众监督等。而政府和学校则可以通过新兴传播媒体建立和完善“线上政府”“云校园”,按照规定公开、公示政策制定及执行的过程,及时回应和处理民众(大学生)诉求,实现双向交流互动和信息反馈,“使其在现实与虚拟政治参与过程中逐渐形成正确的政治参与观与理性有序的政治参与行为,成长为成熟的‘政治社会人’”[9],不断增强大学生对中国特色社会主义的制度自信。

建设和完善高校党团组织的活动平台,通过形式多样的校内外社会实践、志愿服务、主题教育等,将有序的政治参与观念融入大学生的政治意识和政治心理。开展政治性活动,如党和国家重要纪念日庆祝活动、理论政策的宣传学习活动等;开展基层民主活动,如班级重大事项决策、学生干部竞选、评奖评优等;经常性、制度化地征求和听取学生意见,改进教学、学工、后勤等方面工作,健全学生意见和意愿表达的渠道,明确学生诉求的接受单位等[10]。

(三)齐抓共管,扬清激浊,清朗网络舆论空间

多责任主体加强网络监管。开放、共享的理念为网络发展带来了勃勃生机,同时也为不法分子和敌对势力提供了可乘之机。一些错误思想、低俗之风、有害信息乘虚而入、大肆传播,不仅污染了网络环境,而且对大学生产生了不可忽视的负面影响。各级教育部门要充分认识净化网络环境的重要性、紧迫性、艰巨性和长期性,会同有关技术部门根据相关法律条例加强网络监管,既要积极发展、为我所用,又要趋利避害,努力将不良信息屏蔽在网络之外。“把握好网上舆论引导的时、度、效,使网络空间清朗起来”[11]。

特别要加强校园网络新媒体建设,如学校官方微博、微信公众号、新闻客户端、校园论坛、贴吧等;加强马克思主义理论新载体建设,如思想政治教育主题网站、专业学术网站、理论学习类APP和自媒体公众号等,使之成为大学生获取健康信息的重要来源,同时能有效发掘、整合、运用时政热点和各学科知识蕴含的思想政治教育资源。校园网络新媒体的内容建设,关键在于拥有一支政治强、业务精、作风正的人才队伍。由学校和院系领导、各部门党团干部、思想政治理论课教师、辅导员、班主任、学生党员团员骨干等组成的网络思想政治工作队伍,通过线上线下互动和调研,及时、全面了解大学生思想动态;通过舆论的引导、正能量的弘扬,积极抢占网络意识形态新阵地;通过组织各种有效有趣的主题活动,开发“电子课件、电子期刊、微视频和卡通动漫等网络思想政治教育内容,提升思想政治教育的趣味性和成效性”[12]。

(四)强化意识,健全机制,营造协同育人的“大思政”环境

高校要强化全员育人意识。习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上指出,要用好课堂教学这个主渠道。各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[13]。思想政治理论课教师、专业课教师、学生辅导员、教学管理人员都肩负思政育人职责,育人意识和能力是影响教师协同育人的重要因素。如专业课教师与学生接触密切、交流深入,在发挥思想育人作用方面的优势得天独厚,须建立责任意识,深入挖掘专业知识中蕴藏的思想政治资源,丰富课程思政的形式,实现将知识传授和价值引领相结合。通过多种方式加强对思想政治理论课教师和专业课教师、学生辅导员、班主任的联合培训和研讨,共建思政课程。

健全协同育人机制。大学生的思想政治工作,离不开职能部门和各院系的密切配合,因此,学校要动员和激励全体教职工把教书育人、管理育人、服务育人有机结合起来,各职能部门加强沟通协作,加强协同育人的制度保障、队伍保障、物质保障。如制度保障方面,应通过广泛深入的调研,听取学生代表、专业教师、思想政治教育工作者等的意见,使制度具有合理性和可操作性,也增加他们被尊重感和认同感,确保制度能够发挥其积极的导向作用;明确各主体的职责所在,对思想政治教育活动进行严格要求、严格管理,引导学生、教职工对思想政治教育工作的监督意识。明确而规范的目标和评估体系、合理而严格的奖惩制度,可以起到凝心聚力的作用。队伍保障方面,发挥党员教师的模范带头作用,以党性修养、道德情操、人格魅力潜移默化地引导学生;专业教师,特别是优秀青年教师兼职业余辅导员,给予学生近距离引导。物质保障方面,要在网络平台建设、工作队伍建设等方面加大投入、改善条件;在主题教育活动、全员育人表彰奖励、日常管理、服务支出等方面根据发展需求追加配套资金;校内要保障思想政治教育设施、设备和活动场所,校外则要主动开发各种社会资源(包括政府机构、社区社团、企事业单位等),通过优势互补吸纳社会力量参与到学生的社会实践活动中,提升学生政治效能感、参与意识和责任感[14]。

注释:

① 本文将受访者80%以上比例的认同度认定为高度认同,将70%-80%比例的认同度认定为比较认同。