致密砂岩油藏CO2吞吐沥青质沉积对储层的伤害特征*

2022-07-04石磊

石 磊

(中国地质大学资源学院,湖北武汉 430074)

0 前言

随着常规油气资源的不断勘探与开发,国内大部分的常规油气田已经进入中后期开发阶段,而油气资源的需求量却在不断的增加,因此,加快非常规油气资源的勘探与开发成为一项十分迫切的任务。致密油作为一种非常规油气资源,近年来受到越来越多的关注,致密油储层由于渗透率低、孔喉细小以及孔隙结构复杂等原因,导致注水等常规开采方式无法取得明显的效果[1-3]。

众多研究表明,注CO2开发是提高致密砂岩油藏采收率的一种有效手段,CO2注入地层后溶解于原油中,能够通过降低原油黏度、改善原油物性、降低表/界面张力以及提高原油流动能力等作用来提高原油的采收率,且与常规注水开发相比,CO2更易注入地层,使部分小孔隙中的原油得到有效动用[4-8]。但是CO2的注入会使原油性质发生一定的改变,导致原油中沥青质组分容易发生沉积,堵塞地层孔隙,降低储层孔隙度和渗透率,从而对储层造成一定的伤害。研究表明,在注CO2过程中沥青质的沉积量与注入压力、注入速率、温度以及沥青质含量等有关,沥青质沉积不仅会降低储层渗透率,改变地层孔隙结构组成,还可能通过改变岩石表面润湿性等作用影响致密砂岩油藏的采收率[9-13]。因此,研究注CO2过程中沥青质沉积对储层的伤害特征,对预防沥青质沉积,提高致密砂岩油藏采收率具有十分重要的意义。目前国内外针对CO2驱油过程中沥青质沉积对储层的伤害研究较多,且取得了较多的研究成果[14-20],而针对致密砂岩油藏CO2吞吐过程中沥青质沉积的相关研究则相对较少[21]。因此,笔者以陆上某致密砂岩油藏储层岩心和原油为研究对象,开展了CO2吞吐过程中沥青质沉积对致密砂岩储层的伤害特征研究,主要包括沥青质沉积对渗透率、孔隙度、孔隙结构、润湿性以及采收率的影响,为致密砂岩油藏CO2吞吐现场施工提供一定的技术支持。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

实验用水为模拟地层水,矿化度为35 150 mg/L,根据目标区块储层段地层水离子组成,在1 L 蒸馏水中加入1.978 g氯化钙、0.509 g氯化镁、1.272 g硫酸钠、5.949 g 碳酸氢钠、4.202 g 氯化钾和21.324 g氯化钠配制而成;实验用油为储层脱气原油,沥青质含量分别为1.52%、2.87%和4.35%时,地层温度条件下对应的黏度分别为9.13、9.35、9.89 mPa·s,原油与CO2的最小混相压力为18.3 MPa;实验用岩心为致密砂岩天然岩心,取自目标区块储层段,具体物性参数见表1;实验用CO2气体,纯度为99.99%。

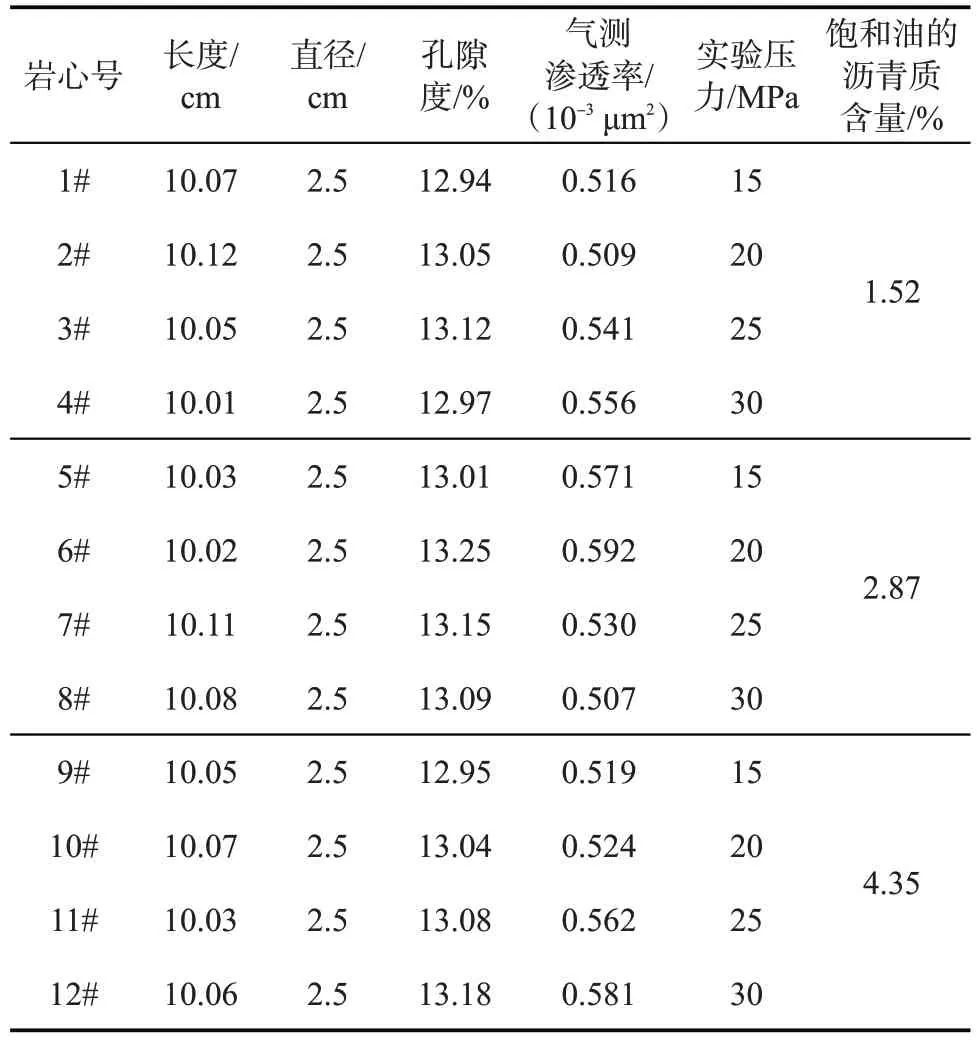

表1 实验用致密砂岩岩心的基本物性参数

BH-2型岩心抽空加压饱和装置、QKL-4型岩心气体孔-渗联测仪,南通仪创实验仪器有限公司;HARKE-SPCA-3型接触角测定仪,北京哈科试验仪器厂;MesoMR23-060H 型核磁共振分析仪,上海纽迈电子科技有限公司;CO2吞吐实验装置,主要包括岩心夹持器、平流泵、恒温装置、中间容器、压力表、回压阀和手摇泵等,CO2吞吐实验流程见图1。

图1 CO2吞吐实验流程示意图

1.2 实验步骤

(1)准备实验

①实验用岩心处理。将储层天然岩心洗油、洗盐、烘干后,测定其气测渗透率和孔隙度,然后抽真空、饱和模拟地层水,备用。

②实验用油样处理。将取自目标油田储层段的脱气原油按照原始气油比(16∶1 sm3/sm3)与天然气进行混合,在高温高压中间容器中进行搅拌反应,配制成原始气油比的模拟油,备用。

(2)CO2吞吐实验

①将天然岩心放入夹持器中,以0.3 mL/min 的流速驱替模拟地层水,测定其初始液相渗透率;

②以0.01 mL/min 的流速驱替岩心饱和模拟油,并计算岩心含油饱和度,岩心饱和模拟油后,为防止模拟油脱气,在岩心夹持器出口端加上与实验压力相同的回压;

③待实验压力稳定后,关闭岩心夹持器的出口端阀门,以相同的压力往岩心中以0.1 mL/min 的流速注入2 PV(折算成实验温度和压力条件下的CO2体积)的高纯CO2气体,然后关闭岩心夹持器的进口端阀门,模拟“焖井”12 h;

④开井生产,记录不同时间后压力和采收率,当压力降低至储层原油饱和压力值时停止实验;

⑤对CO2吞吐实验后的岩心继续驱替石油醚,将其中的剩余原油驱替出来(沥青质不溶于石油醚),直至出口端产出液为无色时停止,然后将岩心烘干处理,测定其渗透率和孔隙度;

⑥改变实验条件(实验压力、模拟油中沥青质含量),重复步骤①—⑤,上述实验温度均80 ℃。

(3)实验结果的处理

①沥青质沉积率计算。通过测定产出原油中沥青质的质量分数,并与初始模拟油中沥青质的质量分数进行对比,按式(1)计算CO2吞吐过程中的沥青质沉积率δ:

式中:δ—沥青质沉积率,%;W1—初始模拟油中沥青质的质量分数,%;W2—产出原油中沥青质的质量分数,%。

②沥青质沉积对岩心渗透率和孔隙度的影响。测定CO2吞吐实验后岩心的渗透率和孔隙度,并与初始渗透率和孔隙度进行对比,按式(2)、(3)计算岩心渗透率伤害率θ和孔隙度伤害率η:

式中:θ—岩心渗透率伤害率,%;K1—岩心的初始渗透率,10-3μm2;K2—CO2吞吐实验后岩心的渗透率,10-3μm2。

式中:η—岩心孔隙度伤害率,%;φ1—岩心的初始孔隙度,%;φ2—CO2吞吐实验后岩心的孔隙度,%。

③CO2吞吐过程中沥青质沉积对岩心孔隙结构的影响。采用核磁共振仪测定CO2吞吐实验前后岩心饱和模拟地层水后的T2谱图,以此判断CO2吞吐实验后岩心孔隙结构的变化情况。为避免地层水对核磁共振信号的影响,需要加入一定量的MnCl2来屏蔽水中的氢信号。

④沥青质沉积对岩心润湿性的影响。使用接触角测定仪测量水在CO2吞吐实验前天然岩心进口端面的接触角,以及在吞吐实验后距离进口端面不同长度的岩心切片表面的接触角,以此考察沥青质沉积对岩心润湿性的影响。

⑤沥青质沉积对原油采收率的影响。在相同的实验压力条件下,考察原油中不同沥青质含量时对采收率的影响。

2 结果与讨论

2.1 沥青质的沉积率

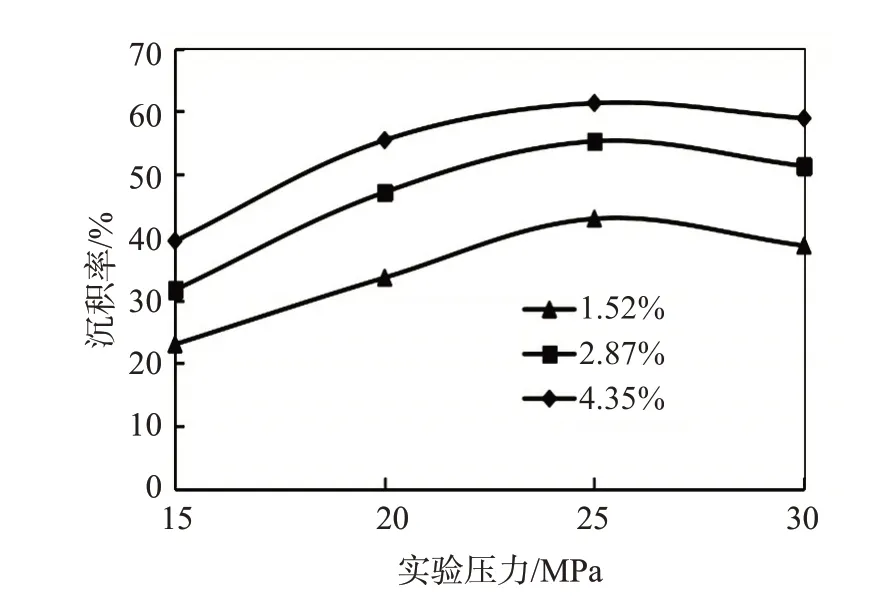

在不同实验压力、不同原油沥青质含量下,经过CO2吞吐后的沥青质在天然岩心中的沉积率见图2。由图2 可以看出,在相同的实验压力条件下,原油中沥青质含量越高,CO2吞吐实验后沥青质的沉积率越大;而当原油中沥青质含量一定时,随着CO2吞吐实验压力的增大,沥青质沉积率呈现出先增大后减小的趋势,当原油的沥青质含量为4.35%、实验压力为25 MPa 时,沥青质的沉积率最大可达60%以上。

图2 不同实验压力、不同原油沥青质含量下的沥青质沉积率

实验压力越高,溶解于原油中的CO2越多,这些CO2更多地占据了原本包裹在沥青质外层胶质的空间,使沥青质之间更容易相互缔合聚并,从而造成沥青质沉积量增大;而当实验压力升高至一定程度后,再继续增大压力,CO2分子与原油混相体系的密度会有所增大,使沥青质更容易溶解,从而使其沉积量有所降低。

2.2 CO2吞吐过程中沥青质沉积对储层的伤害

2.2.1 对渗透率和孔隙度的影响

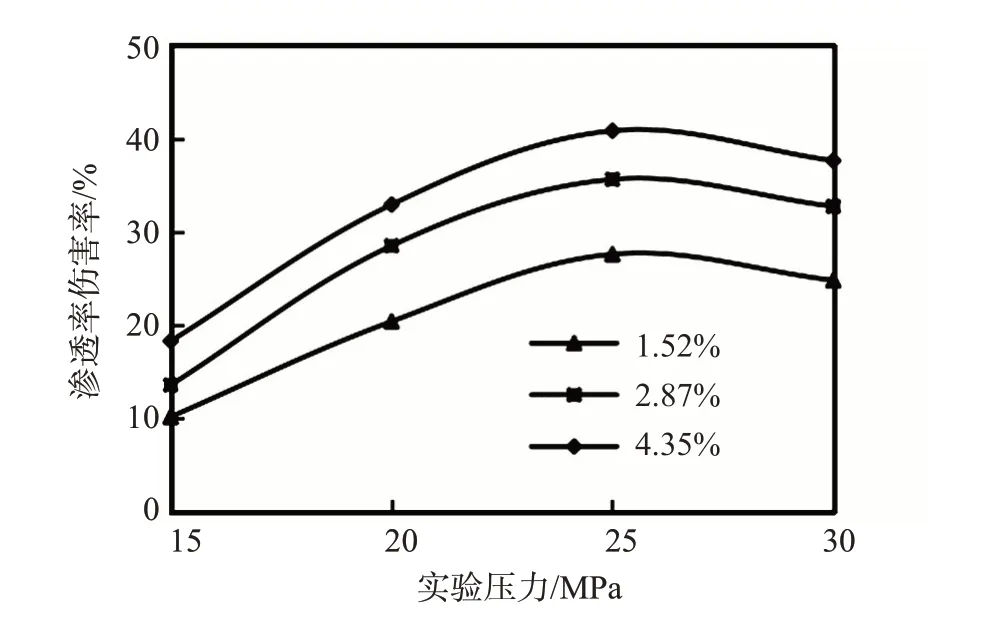

在不同实验压力、不同原油沥青质含量下,经过CO2吞吐后,沥青质沉积对岩心渗透率和孔隙度的伤害情况见图3和图4。由图3可知,在相同的实验压力条件下,原油的沥青质含量越高,CO2吞吐实验后沥青质沉积对岩心渗透率的伤害率就越大;而当原油的沥青质含量相同时,随着CO2吞吐实验压力的增大,沥青质沉积对岩心渗透率的伤害率呈现出先增大后降低趋势,这与2.1 中的实验结果相吻合。沥青质沉积对天然岩心渗透率的伤害程度相对较高,当原油中沥青质的含量为4.35%、实验压力为25 MPa时,沥青质沉积对岩心的渗透率伤害率最高可达40%以上。

图3 沥青质沉积对岩心渗透率的伤害情况

图4 沥青质沉积对岩心孔隙度的伤害情况

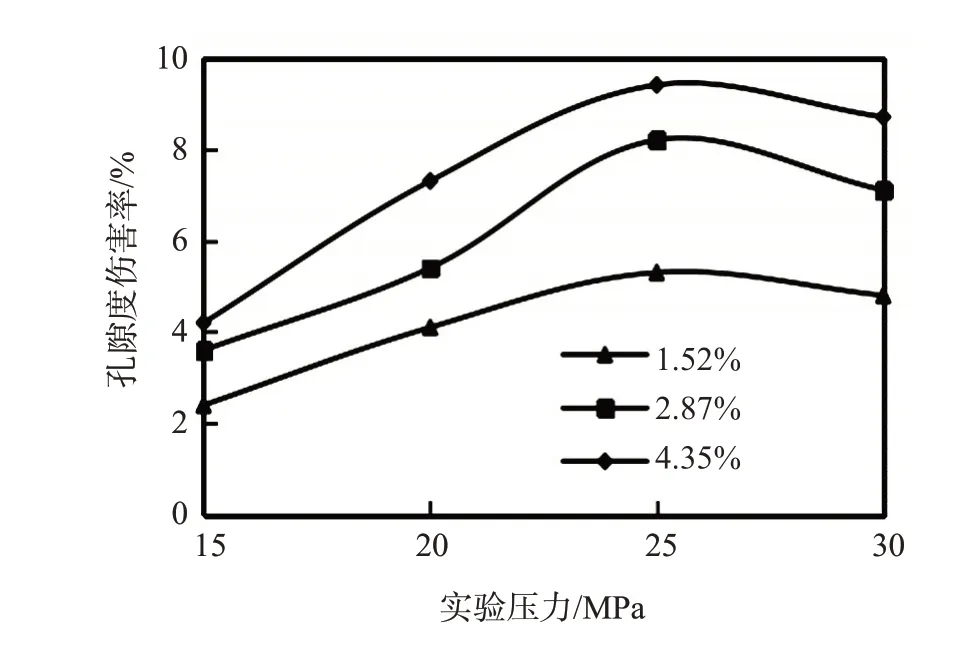

由图4 可知,CO2吞吐实验后沥青质沉积对岩心孔隙度的伤害率与上述渗透率的伤害率变化趋势相同,但岩心孔隙度伤害率相对较小,当原油的沥青质含量为4.35%、实验压力为25 MPa 时,沥青质沉积对岩心的孔隙度伤害率最大,但仍小于10%。

分析原因认为,沥青质沉积导致的吸附和桥塞损害作用中,桥塞损害起主导作用,从而使致密砂岩天然岩心的孔喉堵塞严重,渗透率降低幅度较大,而吸附损害作用的影响相对较小,从而使天然岩心的孔隙度降低幅度较小。

2.2.2 对孔隙结构的影响

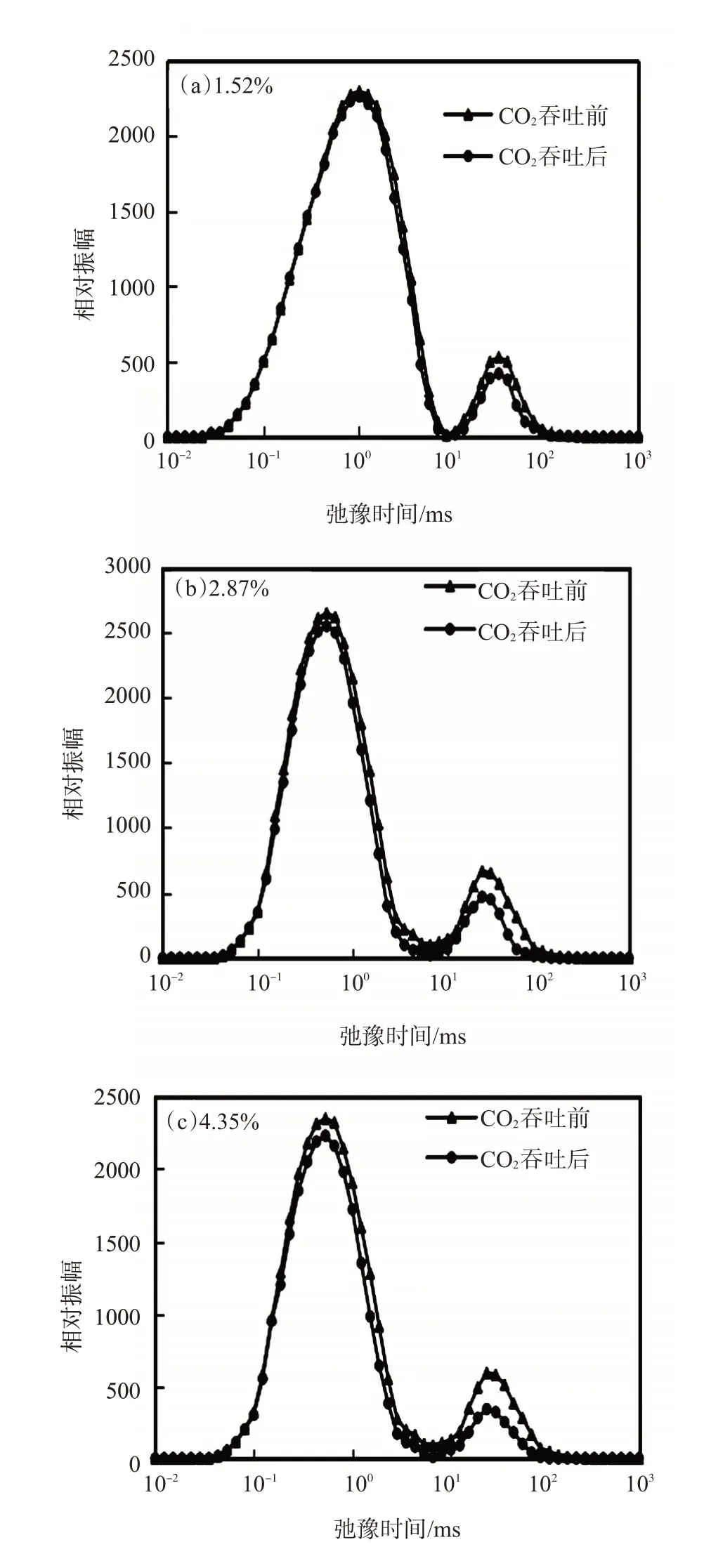

在实验压力为25 MPa 下,不同沥青质含量时CO2吞吐实验前后岩心饱和模拟地层水后的T2谱图见图5。由图5可以看出,由于实验用岩心为致密砂岩岩心,T2谱图弛豫时间主要集中在0.1~100 ms之间,且0.1~10 ms 之间的波峰明显大于10~100 ms,说明岩心主要以小孔隙为主,大孔隙则相对较少。当原油的沥青质含量为1.52%时,CO2吞吐后岩心T2谱图中小孔隙对应的信号幅度基本没有变化,而大孔隙对应的信号幅度则有所减少;随着原油的沥青质含量的增大,CO2吞吐后岩心T2谱图中小孔隙对应的信号幅度稍有减少,但变化幅度较小,而大孔隙对应的信号幅度则明显减少,当沥青质含量增至4.35%时,CO2吞吐后岩心T2谱图中大孔隙对应的信号幅度显著减少。这说明在CO2吞吐过程中,沥青质主要沉积在岩心的大孔隙中,使大孔隙所占的比例有所减小;且沥青质含量越高,大孔隙被沥青质沉积堵塞的程度越大,使部分大孔隙变成中、小孔隙,甚至变成死孔隙,导致岩心中孔隙之间的连通性降低。因此,在致密砂岩油藏实施CO2吞吐矿场实验时,应尽量降低沥青质的沉积量,避免沥青质沉积对致密砂岩孔隙结构造成严重的堵塞损害。

图5 CO2吞吐实验前后岩心的T2谱图

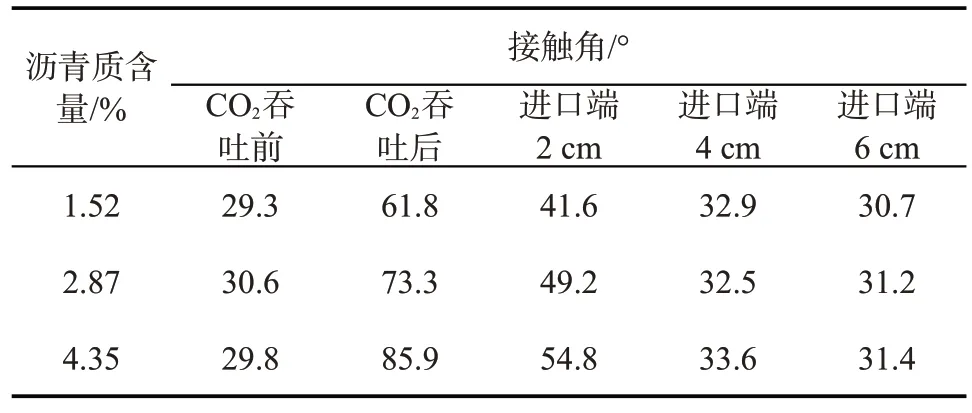

2.2.3 对润湿性的影响

通过接触角的测试来考察沥青质沉积对致密砂岩岩心润湿性的影响。水在CO2吞吐实验前后天然岩心进口端面的接触角,以及在实验压力为25 MPa、不同沥青质含量时CO2吞吐实验后距离进口端面不同长度的岩心切片表面的接触角见表2。

表2 沥青质沉积对岩心润湿性的影响

由表2 可知,CO2吞吐实验前,水在目标区块储层致密砂岩岩心表面的接触角约为30°,表现为亲水性,而在CO2吞吐实验后,岩心表面接触角则明显增大,润湿性由亲水性向亲油性转变,其中当沥青质含量为4.35%时,接触角增大至85°以上。对岩心进行切片时,随着切片距离进口端长度的增大,切片表面的接触角逐渐减小,当切片距离进口端6 cm时,切片表面接触角与CO2吞吐实验前的接触角基本一致,润湿性表现为亲水性。这是由于CO2吞吐过程沥青质主要沉积在岩心端面上,运移至岩心内部的沥青质则相对较少。但沥青质的沉积会对岩石表面润湿性产生比较严重的影响,少量的沥青质沉积就会使润湿性由亲水性向亲油性转变,亲油性的增强不利于原油的渗流,进而影响致密砂岩油藏的开发效率。

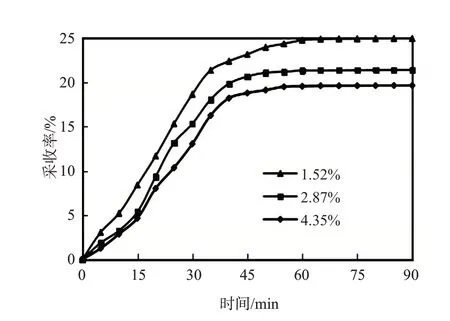

2.2.4 对原油采收率的影响

在实验压力为25 MPa下,不同原油沥青质含量时CO2吞吐不同时间后的采收率结果见图6。由图6 可知,岩心采收率均随着开采时间的延长而逐渐升高,在0~45 min内采收率的增幅较大,这是由于CO2吞吐开采初期压差较大,采收率的提升速率较快,而随着时间的延长,压差逐渐减小,采收率的提升速率则逐渐趋于缓慢。此外,在相同的实验条件下,原油中沥青质的含量越高,采收率相对越小,这是由于原油的沥青质含量越高,在CO2吞吐过程中沥青质的沉积量越大,对岩心渗透率、孔隙度、孔隙结构以及润湿性所造成的影响越严重,进而降低了CO2吞吐实验的采收率。因此,在致密砂岩油藏现场实施CO2吞吐作业时,应尽可能采取措施降低原油中沥青质的沉积量,比如往地层中先注入沥青质沉积抑制剂等化学处理剂,降低沥青质沉积对储层的伤害程度,从而提高致密砂岩油藏CO2吞吐的效果。

图6 沥青质含量对采收率的影响

3 结论

在实验压力相同的情况下,油样中沥青质含量越高,CO2吞吐后沥青质的沉积率越大;而当原油的沥青质含量相同时,随着CO2吞吐实验压力的升高,沥青质的沉积率先增大后减小,当实验压力为25 MPa时,沥青质的沉积率达到最大。

CO2吞吐过程中沥青质沉积,对渗透率的伤害程度较大,对孔隙度的伤害程度较小。沥青质主要沉积在大孔隙中,随着沥青质含量的增大,大孔隙的堵塞程度逐渐增大。沥青质沉积对岩心进口端面的润湿性影响较大,能使其由亲水性向亲油性发生转变,而对岩心内部润湿性的影响相对较小。

在相同的实验条件下,原油沥青质含量越高,沥青质沉积量越大,原油的采收率相对越小。因此,在致密砂岩油藏CO2吞吐开采过程中应注意减少沥青质的沉积量,以最大程度提高原油的采收率。