校园欺凌对青少年主观幸福感的影响

——基于PISA2018四省市数据分析

2022-07-02周东阳佟玉英

周东阳,佟玉英

(黑龙江大学 教育科学研究院,哈尔滨150080)

一、引言

校园是青少年身心发展和学业成长的重要场所,因此,在学校保证学生的身心安全不仅是一项基本人权,而且对青少年的发展和成长至关重要。然而,在经合组织国家中,平均23%的学生每月至少被欺负几次。[1]我国欺凌发生率(17.7%)低于OCED国家平均欺凌水平,但校园欺凌形势仍然十分严峻。[2]欺凌是一种基于受害者与施害者之间权力不对等的长期重复的有意图的攻击行为模式。[3]欺凌的不利影响包括可能长期存在的不良生理、心理、行为及教育后果等。为了防止校园欺凌,教育部自2016年开展多次校园欺凌专项治理行动,取得了不同程度的成功。[2]但是,大多数欺凌干预项目侧重于全校范围内的预防,很少关注受欺凌学生个体的具体需求。为了使反欺凌干预有效,学校环境因素和青少年个体水平因素都应该被充分考虑。因此,为解决校园欺凌问题,应当充分识别可能影响校园欺凌的学生个体因素,为欺凌治理提供更有效的干预策略。

校园欺凌经历会负向预测学生的主观幸福感。[4]主观幸福感被定义为人们对自己生活的认知和情感评价。[5]这些自我评价包括对正在进行的生活的情绪反应以及认知判断,如生活满意度。虽然已有研究表明,校园欺凌与学生较低的主观幸福感相关[6],但大多没有考虑到情感层面,而是只关注认知层面。此外,大多数研究调查的是儿童及成年人的主观幸福感,而不是青少年的主观幸福感。因此,本研究探讨了青少年遭受校园欺凌与主观幸福感的关系,主观幸福感包含积极情感、消极情感和生活满意度。

如果欺凌行为是青少年主观幸福感较低的影响因素,那么不仅要减少校园欺凌,而且要帮助有过欺凌经历的学生提高主观幸福感。要有效地进行干预,必须了解校园欺凌与主观幸福感之间关系的机制或路径。然而,在个体层面上,影响欺凌受害与青少年行为之间关系的因素却鲜为人知。本研究借助依恋理论的核心概念内部工作模式,作为理解校园欺凌与主观幸福感变化机制的理论框架。内部工作模式是个体在早期与主要的照顾者的交互经验内化整合而得。[7]内部工作模式影响青少年对自我、他人和世界的认知表征,继而影响其积极的自我意识和归属感,并引导人们如何看待他们的社会交往。健康的内部工作模式还代表了一种有目的的自我和外界的一致观点,这与生活的意义感是一致的。在此基础上,我们将青少年的自我效能感、学校归属感和生活意义作为潜在的中介因素来解释校园欺凌和主观幸福感之间的机制路径。因此,本研究提出假设:自我效能感、学校归属感和生活意义在青少年遭受欺凌侵害和主观幸福感之间起中介作用。

二、理论框架:依恋理论

安全依恋是健康的社会情感发展的基础,青少年时期,安全依恋通过帮助他们发展自我能力,体验积极的自我观点和成功维系周边人际关系,包括在学校的同伴关系和师生关系,以及学校归属感,从而影响个体的期望和行为。[8]由此可见,学校归属感是理解学校依恋关系的一种方式。健康的内部工作模式是有意义生活的基础,它使人们感到,作为一个独特的个体,他们是有价值的,能够获得稳定的自我感觉。从依恋框架来看,在个体意义受到威胁的情况下,安全依恋缓冲器通过从依恋人群中寻找安慰来应对威胁,因此,富有安全依恋的人群应该对生命的意义具有更强的适应力,而不具备安全依恋的人群则更容易怀疑生命的意义。对于青少年来说,将生命意义看作是健康的内部工作模式的指标是有意义的,也是欺凌经历和其负面结果之间的一种干预机制。根据依恋理论,健康的内部工作模式是围绕一个安全的基础脚本组织运行的,并包括多个“如果-那么”的命题,如“如果我遇到障碍,我可以向重要的人寻求帮助”。安全基础脚本可帮助人们有效地应对压力源,明白痛苦是可以控制的,外部障碍是可以克服的,从而增强个体应对困难的信心,这与自我效能的概念相似。相关研究发现,安全型依恋者表现出更高的自我效能感。[9]

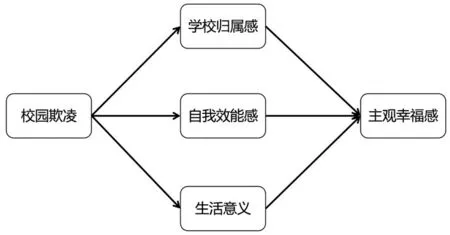

基于安全依恋的内部工作模式是研究学校归属感、自我效能感和生活意义在欺凌受害者负面影响中的中介作用的基础。学生个体通过安全依恋的内部工作模式感知学校归属感、自我效能感和生活意义,作为校园欺凌和主观幸福感之间的潜在变化机制。换言之,欺凌受害者可能会削弱自身的学校归属感、自我效能感和生活意义,进而削弱他们的主观幸福感。因此,本研究提出了一个由三个假设组成的中介模型:学校归属感、自我效能感和生活意义的降低分别在校园欺凌与主观幸福感之间起到中介作用(见图1)。

图1 校园欺凌对青少年主观幸福感影响的假设模型

三、研究方法

(一)数据来源

研究使用了2018年国际学生评估项目(PISA 2018)数据集的中国四省市学生数据。国际学生评估项目的数据集在经济合作与发展组织(OECD)的官方网站上公开。PISA 的目标人群是15岁的中学生,数据收集自我国362所学校12058名学生。据统计,性别分为女性和男性两类,女性有5775人(47.9%),男性有6283人(52.1%)。研究对象的年龄范围为14.83-15.75岁(M=15.27,SD=0.29)。根据PISA经济、社会和文化地位指数(ESCS)衡量,我国中学生的社会经济地位指数为-0.36,低于经合组织的平均水平-0.28(SD=1.12)。

(二)变量描述

1.校园欺凌。以六个题项来衡量受欺凌程度,包括“其他学生故意把我排除在外;其他学生取笑我;我受到其他学生的威胁;其他学生拿走或毁坏了属于我的东西;我被其他学生打或欺负;其他学生散布关于我的恶毒谣言”。题项分值从1到4分(1=从未或几乎从未;2=一年几次;3=每月几次;4=一周或更久一次)。该量表的Cronbach’s α系数为0.843。

2.学校归属感。为了衡量学校归属感,使用了归属感指数的6个题项,包括“我觉得自己在学校像个局外人(或被排斥在外);我在学校很容易交朋友;我觉得我属于学校;我在学校里感到尴尬和不自在;其他学生似乎也喜欢我;我在学校感到孤独”。范围从1(非常不同意)到4(非常同意)。对消极词汇进行反向赋值后,该量表的Cronbach’s α系数为0.832。

3.自我效能感。使用自我效能指数中的五个题项,包括“我通常用一种或另一种方式应付;我为我完成了一些事情而感到骄傲;我觉得我可以一次处理很多事情;我对自己的信心让我度过艰难的时刻;当我处于困境时,我通常能找到出路”。范围从1(非常不同意)到4(非常同意)。该量表的Cronbach’s α为0.803。

4.生活意义。以生活意义指数的三个题项来衡量,包括“我的生活有明确的意义或目的;我发现了生活中令人满意的意义;我清楚地知道什么赋予我的生命意义”。学生的回答范围从1(非常不同意)到4(非常同意)。该量表的Cronbach’s α为0.854。

5.主观幸福感。主观幸福感由生活满意度、积极情感和消极情感三部分组成。使用了单项总体生活满意度量表衡量生活满意度,“总体而言,你对这些日子的生活整体满意度感知如何”,这个量表从0到10分,数值越高表示生活满意度越高。积极情感由五个题项构成,这些项目表明他们感到快乐、活泼、自豪、喜悦和振奋的频率。消极情感通过四个题项来评估,即他们感到恐惧、痛苦、害怕和悲伤的频率。积极情感和消极情感的回答范围从1到4(1=从不,2=很少,3=有时,4=总是)。积极情感的Cronbach’s α系数为0.840,负向情感的Cronbach’s α系数为0.779。

6.控制变量。将性别、年龄、年级和父母支持作为模型的协变量,以控制其潜在的混杂效应。父母支持可能与研究变量显著相关,因为父母在青春期持续扮演着依恋角色,感知到的父母支持也影响儿童儿童的内部工作模式。为了测量父母支持,我们使用了与父母情感支持相关的三个题项,包括“我的父母认可我的教育努力和成就;当我在学校面临困难时,我的父母支持我;我的父母鼓励我要自信。”范围从1(非常不同意)到4(非常同意)。该量表的Cronbach’s α为0.908。

(三)数据处理方法

使用SPSS26.0进行描述统计、相关性分析和信度分析,使用Mplus进行中介效应分析。为了测试中介作用,使用偏差校正的Bootstrap方法对中介效应的显著性进行检验,计算估计的偏差-修正的置信区间,并执行5000重复抽样次数。

四、研究结果

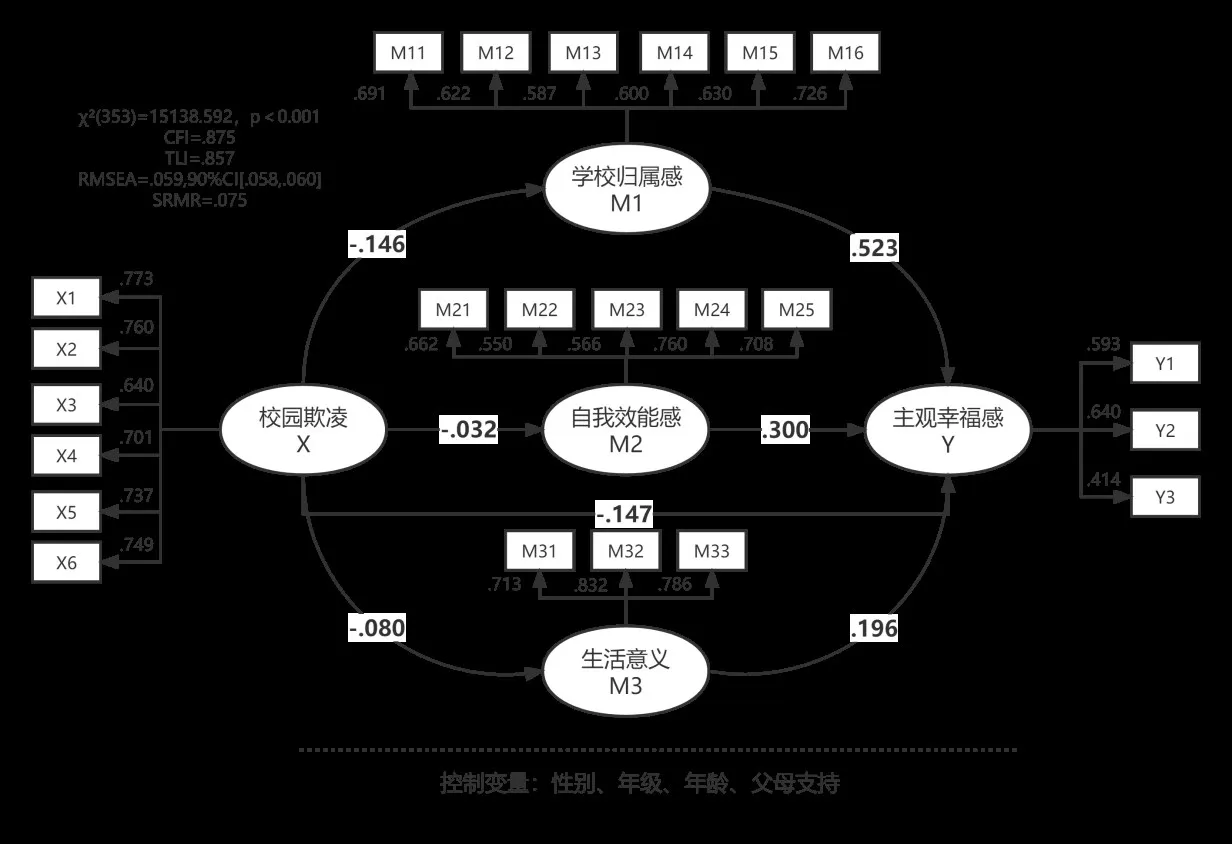

为了检验假设模型,使用Mplus进行结构方程建模(见图2)。采用下述拟合指标评价模型的整体拟合,包括χ2、CFI、TLI、RMSEA 和SRMR 。在0.05 的阈值下,χ2统计量显著,CFI 和TLI 值接近0.90,RMSEA 值小于0.07,SRMR值小于0.08,因此认为模型与数据拟合尚可。[10]由于大样本中,χ2统计量往往拒绝模型,主要依赖于其他指标。

(一)测量模型

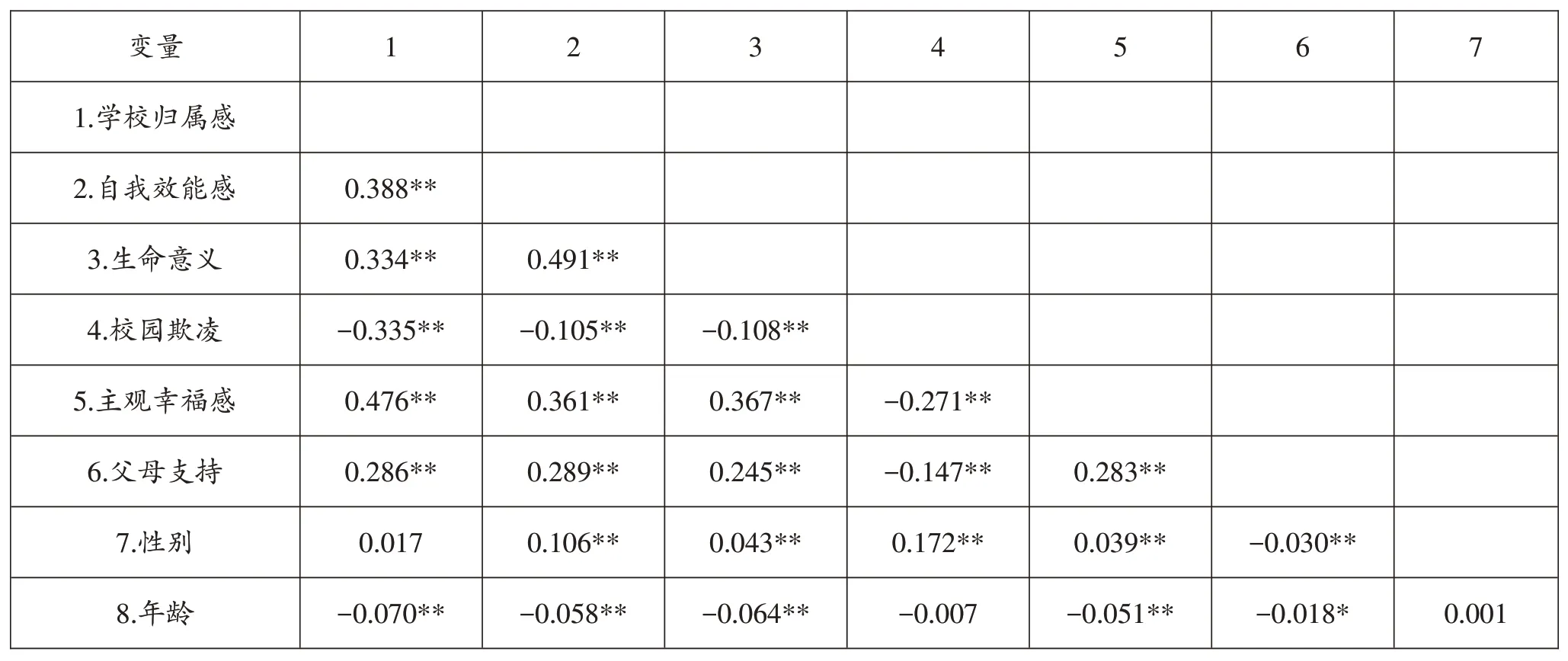

测量模型拟合度统计量表明,χ2(353)=15138.592,p<0.001,CFI=0.875,TLI=0.857,RMSEA=0.059,90%CI[0.058,0.060],SRMR=0.075。在0.001水平下,回归系数β为0.414-0.832,所有指标对研究变量的预测均具有统计学意义,意味着观察指标能够充分测量各自的研究变量。同时,所有研究变量之间的相关性在0.01水平上都是显著的(见表1)。校园欺凌显著负向预测青少年的主观幸福感,r=-0.271,与假设的中介变量呈负相关,r=-0.105~-0.335。假设的中介变量学校归属感、自我效能感和生活意义与主观幸福感呈正相关,r=0.361~0.476。中介变量三者之间也存在正相关,r=0.334~0.491。在控制变量中,年龄、性别和年级与研究变量的相关性一般不显著或较弱,而父母支持与所有研究变量的相关性均显著。

图2 结构方程模型的标准化估计

表1 校园欺凌及各项变量间的相关性分析

(二)结构模型

结构模型与数据拟合良好,除校园欺凌对自我效能感路径系数(-0.032)不显著外,研究变量之间的所有路径系数在0.001水平显著。其中,校园欺凌与学校归属感、自我效能感、生活意义和主观幸福感呈负相关,回归系数β分别为-0.146、-0.032、-0.080和-0.147。学校归属感、自我效能感和生活意义与主观幸福感呈正相关,回归系数β分别为0.523、0.300、0.196。总效应c=-0.249,SE=0.038,p<0.001,说明在控制性别、年级、年龄、父母支持变量后,欺凌行为显著负向预测主观幸福感。此外,bootstrap置信区间显示,除校园欺凌-自我效能感-主观幸福感路的置信区间为[-0.025,0.011]包括0,其他间接路径均具有统计学意义(见表2)。因此,参照原有假设,自我效能感未有显著中介作用,学校归属感和生活意义在校园欺凌与主观幸福感之间起着显著的中介作用,回归系数β分别为-0.077和-0.016,效应量分别为30.92%和6.42%。

表2 基于bootstrap方法的中介效应显著性检验结果

五、讨论与启示

(一)讨论

利用2018PISA数据集构建了一个结构方程模型,其中学校归属感和生活意义在欺凌行为和主观幸福感之间起中介作用。因此,应针对学校归属感和生活意义指标为依据制定有针对性的干预行动,以减少校园欺凌行为对青少年主观幸福感的负面影响。首先,通过依恋理论的内部工作模式可以全面理解中介模型。如前所述,基于安全依恋内部工作模式能够有效提升青少年的主观幸福感,这也是学校归属感和生活意义有助于提升主观幸福感的基础。然而,欺凌经历可能会改变青少年的内部工作模式,通过降低学校归属感和生活意义而影响主观幸福感。在中介模型中,学校归属感是最强的预测因子,在干预校园欺凌和提升主观幸福感中值得特别关注。这是因为,学校归属感可以理解为在学校对同伴和老师有意义的依恋,这是基于健康的内部工作模式以对抗校园欺凌的负面影响。提高学生的学校归属感会影响其安全感和归属感,从而提升在生活中的积极感受和生活满意度,整体提升学生的主观幸福感水平。其次,虽然生活意义的影响相对较弱,但学生的生活意义感受也可能是影响校园欺凌和主观幸福感之间的潜在途径,研究结果也支持这个观点。

在本研究中,经常受到欺凌的青少年的主观幸福感水平低于预期。这一发现与之前的研究一致,即校园欺凌与主观幸福感的认知成分生活满意度之间存在显著的负相关。[6]然而,此次研究结果扩展了以往研究,考察了主观幸福感的情感成分(积极和消极情感以及生活满意度)。校园欺凌经历与学生主观幸福感的相关研究相对较新,本次研究成果提示了这种关系在校园欺凌干预中的重要性。

(二)启示

研究结果表明,学校归属感和生活意义的培养有助于提升受欺凌学生主观幸福感。探索提高学校归属感的具体方法应该是有效的反欺凌干预的首要目标,因为学校归属感是青少年心理健康问题和主观幸福感的强大预测因子。可以将人际关系和认知方法结合起来,以提升学校归属感背景下的青少年主观幸福感。首先,教师和心理健康教育人员可以为排除在学校之外或学校参与度较低的学生制定预防和干预策略,开展针对性的幸福感提升的活动和项目,使学生可以在这些项目中专注于积极的人际交往和社会体验,如社会活动、积极的师生关系和同伴关系,通过邀请经历过校园欺凌的学生以平等友好的方式参加不同的亲社会活动来支持他们。此外,任课教师可以依托课堂主阵地,通过培养学生的同理心、正确反欺凌观念和应对欺凌的行为举措,建立班级凝聚力和校园归属感。

加强青少年生活意义的策略也能够促进提升经受欺凌学生的主观幸福感,尽管该途径没有学校归属感那么明显。可以考虑将针对个别学生的生活意义感心理咨询内容纳入现有的欺凌预防项目中,预防潜在的受欺凌行为的发生,而且实施起来既省时又省钱。同时,日记和其他创造性的写作活动可以鼓励青少年探索生活的意义。