我国水生态环境保护思考与策略研究

2022-07-02杨占红孙启宏王健王深高如泰

杨占红,孙启宏,王健,王深,高如泰

(中国环境科学研究院,北京 100012)

持续改善水生态环境质量,是生态文明建设的重要任务。“十四五”处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,“十四五”及更长时期的水生态环境保护策略和效果,直接影响着能否“到2035 年,生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现”。当前,我国水环境质量有所改善,但水生态环境保护不平衡不协调的问题依然突出[1-2],水污染防治工作仍然十分艰巨,形势依然严峻。新型城镇化和工业化持续推进,对生态环境的压力在一定时期内会进一步加大[3]。为打好升级版污染防治攻坚战,分析水生态环境面临的突出问题和挑战[4],以问题和目标双导向提出水生态环境治理路径,对水环境质量全面改善、山水林田湖草生态系统保护修复、水生态环境根本好转意义重大。

1 水生态环境保护工作取得积极进展

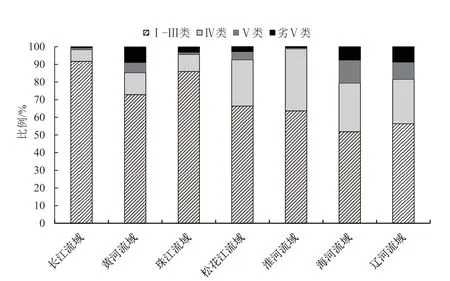

地表水环境质量持续向好,重点流域水质提升。“十三五”以来,全国地表水和重点流域水质优良比例不断提升,劣V 类比例持续下降,2019 年长江流域水质优良比例最高,达91.7%,而海河流域水质优良比例仅为51.9%(图1)。但七大流域水质提升程度差异较大,比如辽河流域由于基础较差,水质优良比例提升幅度最大,由2015 年的40%升至2019 年的56.4%;珠江流域由于基础较好,2015 年已达94.5%,水质优良比例处于波动中下降的变化趋势,2019 年降至86%。各流域劣V 类水体下降程度也有差异,海河、淮河、辽河流域除劣效果显著,劣V 类比例分别由2015 年的39.1%、9.6%和14.5%降至2019 年的7.5%、0.6%和8.7%;珠江流域基础较好,继续除劣较缓,劣V 类比例由2015 年的3.7%降至2019 年的3%(图2)。湖泊水质改善明显,I~Ⅲ类湖泊数量提升显著。

图1 七大流域2019年水质状况

图2 七大流域2015年和2019年水质比例变化百分比

黑臭水体治理初见成效。为推进落实“水十条”中城市黑臭水体的治理目标,打好污染防治攻坚战,住建部、生态环境部联合印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,并组织开展2018 年和2019 年“黑臭水体整治环境保护专项行动”。截至2019 年年底,全国295 个地级及以上城市2 899 个黑臭水体中,已完成整治2 513 个,完成率为86.7%。但与2020 年底达到90%以上的目标仍有差距。

“水十条”部分目标提前完成。通过“水十条”等的实施和污染防治攻坚战的推进,截至2019 年,“水十条”提出的目标中,到2020 年,七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上、全国地下水质量极差的比例控制在15%左右等目标已提前完成,但“地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内”“地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%”等目标仍有差距。

2 “十四五”水生态环境保护面临的主要问题

尽管全国水环境质量有所改善,但与建设美丽中国的要求相比,我国水生态环境保护不平衡不协调的问题依然突出,水污染防治工作仍然十分艰巨、形势依然严峻。

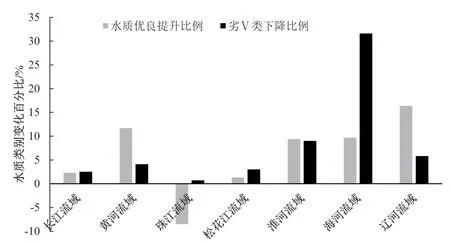

2.1 环境质量上,氮、磷等指标污染压力提升,消除黑臭水体仍需攻坚

“十三五”以来,全国地表水和各流域I~Ⅲ类比例不断上升,常规污染物得到一定控制,但氮、磷等污染压力提升。通过分析2019 年七大流域1 367 个国控断面的监测数据,水质超标定类因子主要集中在氨氮、总磷、COD 等方面,见图3。长江流域首要污染物为总磷和氨氮,氮磷超标断面占总超标断面比例达60%;黄河流域、珠江流域氨氮问题突出,黄河流域氨氮超标断面占比达到54%,珠江流域也达到39%;辽河流域氨氮和总磷超标倍数分别达到了3.4 和2.6,淮河流域、海河流域氨氮和总磷超标倍数也已趋近最高。重点湖库水质有所好转,总磷仍是重点湖库的首要污染物,已开展水质监测的110 个重要湖泊(水库)中,总的超标断面数为132 个,其中总磷超标断面达到91 个,占比69%。

图3 七大流域水质超标定类因子的断面情况

为推进落实“水十条”中城市黑臭水体的治理目标,“黑臭水体整治环境保护专项行动”极大地推动了各地工作力度,取得了较好成效。但黑臭水体治理不平衡、不协调的情况依然突出,全国295 个地级及以上城市2 899 个黑臭水体中,完成率为86.7%,除36 个重点城市(直辖市、省会城市、计划单列市)外的其他城市消除率仅为81.2%[5],与2020 年底达到90%以上的目标仍有差距,与2030 年“城市建成区黑臭水体总体得到消除”的目标还有不少差距。

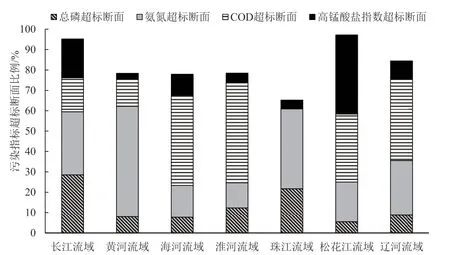

2.2 污染排放上,常规污染物得到一定控制,农业、生活源仍占主导

污染结构上,通过对七大重点流域分别统计COD、氨氮和总磷等常规污染因子,在统计的大型畜禽、工业源和生活源中,七大流域生活源占主体,其次为工业源。生活源各常规污染因子排放量占比在82%~96%之间(图4),黄河流域COD 生活源占比最低,为82.85%,辽河流域氨氮生活源占比最高,为96.4%;工业源各因子排放占比均在10%以内;大型畜禽排放占比最低。但对比“十二五”和“十三五”统计范围和数据趋势(图5),结合已有研究[6-9],农业农村污染物排放远大于大型畜禽[10],甚至超过生活源而占据污染排放量的最大占比。最新发布的《第二次全国污染源普查公报》显示,农业农村污染源COD、氨氮和总磷排放占比分别达到73.16%、47.87%和78.94%。

图4 七大流域污染排放结构图

图5 七大流域污染物排放趋势图

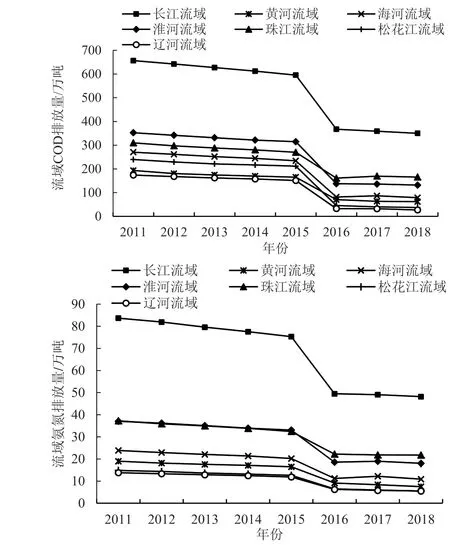

从排放趋势上看,“十二五”以来,COD、氨氮排放量均呈下降趋势,但2016 年相较于2015 年下降明显,主要受农业源统计范围的影响(“十二五”农业源统计了养殖和水产,“十三五”农业源仅统计了大型畜禽)。COD、氨氮和总磷排放中,各流域COD 平均下降速率最快,氨氮次之。“十二五”期间由于总磷统计不完善和未约束减排,其排放总量呈波动状态,2016 年之后逐年下降。但由于农业源统计不完善,氮、磷的实际排放量将比统计数据高得多。

2.3 “三水”统筹上,水生态问题凸显,部分河流生态流量严重不足,统筹亟须加强

流域水资源开发利用强度高,水生态空间挤占严重,部分河流生态流量难以保障,特别是半干旱区域[11-13],“三水”统筹亟须加强,如长江流域虽然水资源总量充沛,但时空分布不均,形成了上蓄、中调、下引的流域水资源开发利用格局,存在工程性、区域性缺水,同时也影响了自然水生态系统,导致水生生物多样性、完整性受到威胁[14];海河流域水资源开发利用率超过110%[15],且超标断面比例达到48%,造成资源性和水质性缺水双重压力;淮河流域5 个支流断面生态流量不达标,其中涡河亳州断面全年生态流量日满足程度只有26.3%,沭河大官庄和鲁苏省界断面不到20%,且高密度水利工程严重破坏了河流天然生境条件,导致水生生物多样性减少,水生态受损严重[16];辽河流域水资源开发利用程度已达77%,浑太河流域已达89%,水资源利用中生态用水占比仅为2.2%,生态用水严重不足[17-19];黄河流域部分支流经常断流等。

2.4 环境管理上,水生态环境保护的法律法规与政策机制尚不健全,治理能力与现代化要求差距较大

(1)法律法规标准体系有待进一步健全,包括配套调整法律法规对流域机构职能的界定和协调各流域执法监管;基准标准研究相对薄弱,特别是针对抗生素等新型污染物的水环境基准与标准研究[20]。(2)水生态环境管理体系需进一步完善,包括环境目标管理体系不完善,在水风险、生态流量、水生态方面的管理相对薄弱,对生态健康完整性的考虑不够全面;尚未建立流域层面环境总量与生态环境承载力相匹配的管理体系,缺乏针对不同类型控制单元的管理技术体系。(3)及时共享的流域水环境管理智慧平台尚未建立,各类科研项目中,建立了多个管理业务平台、综合管理信息平台、监测预警平台等,但各类平台服务对象不一致,如淮河流域水质—水量—水生态联合调度系统应用于水利部,太湖流域水环境综合管理平台主要服务于生态环境部,且各平台未实现信息共享,数据库标准不一致,亟须建立水环境一体化、可视化、即时性管理智慧平台。(4)跨部门、跨区域生态环境保护协调机制尚不完善,包括生态环境部流域监管局与流域内其他相关机构/机制的合作方式尚未完全建立,河长制尚未完全融入现行的流域生态环境管理体制中,跨区域协同治理力度有待加强[21]。

2.5 环境风险上,突发环境事件时有发生,持久性有机污染物、新兴污染物的健康风险开始凸显,农村饮用水安全需加大保障力度

我国不少化工、石化等重污染行业布局不合理的局面尚未完全扭转,有的甚至建在饮用水水源地附近和人口密集区,水污染事故安全隐患大[22],2015 年天津滨海新区爆炸事故和2019 年江苏响水天嘉宜化工有限公司特别重大爆炸事故等的发生,凸显加强突发性环境风险防控和管理的重要性。长江流域,30%的环境风险企业位于饮用水源地周边5 km 范围内,长江江苏段沿线分布24 个化工园区,700 多家化工企业,化工码头117个,危化品运输船舶日均流量达500 艘次,年过境危险化学品运输量超过2 亿吨[23-24];松花江流域沿干、支流(到三级支流)1 km 范围内的重点涉水企业有45 家,其中化工、食品酿造各12 家,造纸、采矿、冶金各4 家,另有制药、发电、建材等企业[25],潜在风险较大。同时,七大流域均有不同程度的有毒有害物质超标,2015—2017 年在七大重点流域采集了约140 个地表水型饮用水水源取水口样品,分析了包括重金属、挥发性有机物、农药类等76 项指标的污染水平,结果表明,包括锑、钡、镍、三氯乙醛、甲醛和丙烯酰胺在内的6 种污染物出现超标[26]。

我国农村饮用水源地管理基础薄弱、安全隐患较大。2019 年底摸排,全国农村“千吨万人(日供水千吨或服务万人)”饮用水源有68.5%完成保护区划定。而据不完全统计,41%已划定的保护区域只有简易防护措施或没有防护措施,处于敞开式或半敞开式的状况;尚未统计的及未覆盖的农村饮用水源安全隐患更大;普遍缺乏备用水源,农村饮用水源摸排整改任务依然艰巨。

3 水生态环境保护策略建议

流域生态环境保护工作要以习近平生态文明思想为指导,突出流域特色,实现流域水环境质量持续性改善。应充分利用科技成果,提升重点流域和重点区域水环境综合治理能力现代化水平,全面改善水生态环境质量状况,有效防范环境风险,逐步实现“五个转变”。

3.1 治理重点由城市为主向城市与农村并重转变

习近平总书记在《关于全面建成小康社会补短板问题》中提到,“从领域看,主要是生态环境、公共服务、基础设施等方面短板明显”,“农村环境脏乱差问题突出”,并在下一步重点任务和工作要求中明确提出,“要全面开展农村垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作”。农业农村污染排放已成为生态环境质量持续改善的瓶颈,“十四五”及后期的治理重点,应加大对农村污染的控制。

(1)加强农业农村环境保护基础设施建设。加强农业农村生态环境治理,就必须加速推进农村基础设施建设。一是加强乡镇污水处理设施建设和运营管理,特别是充分利用已研发的能克服农村生活污染分散、规模小等难题的治理技术成果,推动一体化的污水收集处理设施使用,逐步确保每个乡镇都建有污水处理厂,并稳定运行,提升污水收集处理效率和效果。二是加快农村规模集中区域的污水管网建设,提高污水收集率;三是结合“厕所革命”,加大农村厕所改善力度,统筹农村污水治理与资源化。

(2)加强农业农村污染防治。农村环境污染涉及工业污染源、农业污染源和生活污染源等,应加强乡村工业企业、种植业、养殖业和农村生活污水的综合控制,着力构建以“生态、循环、综合、经济、实用”为原则的农业农村环境污染控制系统。一是加强农村水环境监测,包括水环境质量和各污染源监测,根据污染问题有针对性地实施监管;二是严格管控乡镇工业和生活污染源,加强小规模企业的底数摸排和环境治理,严防农村企业散乱污;三是加强农业面源治理,科学施肥,减少化肥用量和农田氮磷流失,控制径流损失,加强“排水口原位促沉—生态沟渠拦截—湿地塘净化”全过程生态拦截系统的建设;四是落实“种养结合、以地定畜”的要求,强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理,推广种养平衡、种养生一体化等系统控制与治理模式;五是加强资源化利用,以实现流域种养废弃物污染控制、水体污染源削减和土壤提质协同共治为目标,充分开展资源就地利用,培育和壮大区域性种养废弃物资源化技术和产品。

(3)加强农村饮用水安全保障。我国农村饮用水源地管理基础薄弱、安全隐患较大,饮用水源安全保障将逐步加强农村饮用水源保护,应遵循保护优先、防治污染、保障水质安全的原则,强化饮用水水源地管理和保护,有效防范饮用水源地风险,着力构建城乡一体化的饮水安全保障体系,确保城乡居民饮用水安全。一是进一步加强并稳固农村饮用水源保护区的划定,逐步覆盖全部的城乡饮用水源地,编制水源清单,根据保护区级别落实管理措施;二是逐步建设农村集中式饮用水水源地水质监控网络及预警系统,完善基层饮用水水源地安全监管,建立城乡一体化的饮用水安全监管平台;三是逐步建设完善集中式饮用水源地备用水源、应急水源。

3.2 污染控制由控源减排向全过程控制转变

我国水污染物排放量大且面广,超过环境容量和环境承载力,控源、减排、截污仍然是水生态环境保护最基本的有效手段。要以山水林田湖草理念为引领,统筹开展区域工业污染源、城镇生活源和农业面源水污染的综合控制和再生水循环利用,打造系统治理的最佳效果,形成生态文明建设的新型区域综合管控模式。突出流域特色,坚持问题导向与目标导向,加强源头控制和过程管理,全面控制污染物排放,系统削减水环境污染负荷,推进水体生态环境质量持续改善。

(1)工业污染源。加强重点行业污染物全过程控制,深化水污染物排放总量削减工作。推进工业行业绿色发展,一是针对缺水地区、生态脆弱区等重点区域,选取煤化工等重污染行业,构建基于生命周期的废水绿色评价体系和标准,引导工业水污染治理向源头清洁生产减排、资源能源循环、提高水资源回用等全过程绿色可持续方向转变。二是针对重点行业高浓度、高盐度、高毒性、难降解的工业废水,推广应用去除效能高、经济性好的最佳实用处理技术和模式,实施差别化、精细化的精准治理。三是加强工业园区污染控制,以清洁生产化实现节水减排,加强工业园区非常规水源的深度处理与再生回用,采用多水源供水平衡调度技术,提高水资源的利用效率,推动园区升级转型。

(2)城镇生活源。收水范围与提质增效双推进,综合整治与系统修复双落实。一是加快补齐污水管网设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,因地制宜探索区域农村生活污水处理模式,实现资源化与达标排放相结合、分散处理与集中处理相结合。二是推动城市污水处理提质增效和污泥处理处置与资源化利用,进一步提高污水处理率和处理的深度,普及脱氮除磷深度处理。三是健全城市排水系统,加强溢流污水及初期雨水面源污染治理,通过“硬件—软件”组合提高“管网—泵站—调蓄池—污水厂”的匹配性,优化污水处理设施在雨季充分发挥最大能效。四是制定黑臭水体生态修复规范,开展城镇水体综合整治和修复,搭建海绵城市建设与黑臭水体整治监管平台,支撑城镇水环境综合整治管理决策。

(3)农业面源。实施种养平衡、种养生结合面源污染综合控制,削减水环境污染负荷,推进构建农业清洁小流域,助力乡村振兴战略实施。一是调整种植业结构布局与养殖业布局,落实种养殖业减氮控磷、畜禽养殖废弃物资源循环利用与污染减排。二是加强农田氮磷控制,推行以合理施用化肥减少农田氮磷投入为核心、拦截农田径流排放为抓手、氮磷回用为途径、水质改善和生态修复为目标的“源头减量—输移阻断—养分回用—生态修复”的农田种植业面源污染治理体系。三是建立适宜于农村小型、分散生活污水生物生态处理、剩余污泥就近还田、氮磷经济型植物资源化利用、近自然污染净化型农业可持续发展的模式,实现尾水农业种植工程的园林化和景观化。四是控制思路从“单点防控”向“流域统筹”转变,构建“基于上游水源涵养、中游污染削控、入湖口减负修复”的水体功能恢复体系,建成农业清洁流域。五是建立县域农业农村面源污染防治长效机制,提升农业农村面源污染一体控制成效。

3.3 生态保护由“三水”统筹逐步向“四水”统筹转变

水生态环境保护工作要以习近平生态文明思想为指导,坚持目标导向,以水生态环境质量根本好转为核心,加强水生态风险管控,在统筹水资源、水环境、水生态的基础上,向统筹水风险的“四水”统筹转变。

(1)水环境方面,科学开展河流、湖泊、城市水体、饮用水源等不同水体的环境保护。科学分析不同水体的主要矛盾,实施有针对性的生态环境保护策略。一是针对河流,重点是控源减排和保障生态流量,统一规划调度,实施水资源综合管理。二是针对湖泊,针对不同水平的富营养化湖泊,应分别采取“污染治理”“防治结合”“生态保育”策略。三是针对城市水体,重点巩固与持续推进黑臭水体治理,不断由城市向乡镇、农村扩大,并针对黑臭水体成因,采取提高污水收集率及处理率、改变水动力学条件、加强深度处理、开展河道水体生态修复等不同举措。四是针对饮用水源,全面构建针对我国水源水质特点和供水特征的多级屏障协同净化技术和监管体系。

(2)水资源方面,优化水资源利用,保障生态流量。加强水资源节约和合理利用,保障生态流量。一是针对我国河网水资源分布不均的现实特征和河流水体修复中的水量保障需求,开展流域河流生态需水量评估、流域水质水量优化调配和联合调度,科学确定生态流量,将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。二是着力节约保护水资源,提高工业和农业的用水效率,控制用水总量,推进再生水、雨水、矿井水、微咸水等非常规水资源的梯级利用,综合多类型水源开发利用、库群调度、闸坝调控等手段,维持河湖基本生态用水需求,重点保障枯水期生态基流,形成以自然水循环为核心的我国河流水质水量联合调度体系。

(3)水生态方面,深化推进水生态监测评估和水生态保护修复。按照“保护优先、绿色发展,流域统筹、系统修复,技术创新、综合治理”的思路,大力推进流域水生态监测评估和保护修复。一是推进水生态监测和健康评估,夯实水生态管理的技术基础,继续完善水生态监测项目,比如增加河湖生态流量、浮生植物、地下水水质等的监测。二是建立和完善水生态健康评价体系、分区管理考核办法以及优化绩效评估体系,广泛开展区域流域水生态监测,评估水生系统的健康状况。三是开展重点流域水生态保护修复,加强生态空间管控,结合水功能区划和“三线一单”要求,建立基于控制单元的水生态环境空间管控体系。四是科学制定重点流域水生态保护和修复目标,实施河(湖)滨缓冲带生态修复、湖滨带/河流堤岸修复、受损河流生态恢复、重污染河道底泥修复、河口湿地水质净化与生态修复等工程方案。五是建立健全黑臭水体监管机制,高效多元消除黑臭河道和城镇黑臭水体,以有效改善水质、恢复水生态系统功能。

(4)水风险防控方面,建立完善水生态环境风险全过程防范体系。关注水环境风险问题,提升评估预警能力,构建和完善水生态环境风险防范体系。一是构建和完善累积性水生态环境风险长效管控体系,构建流域水生态环境风险源识别、监测和评价体系,识别、评价有害因素(如重金属、抗生素、内分泌干扰物、持久性有机污染物、农药等)环境健康效应,确定风险污染物控制阈值,建立风险源基础信息数据库。二是开展流域水生态环境累积性风险评估和预警,形成累积性水生态环境风险评估与预警的智能分析和决策能力。三是构建和完善突发性水污染事件应急管理技术支撑平台,完善水污染突发事件应急体系,分级、分类指导突发性水污染事故控制。

3.4 环境管理由水质管理向水生态管理转变

(1)完善流域水环境基准标准体系和管理机制建设,提升我国水环境管理水平。构建和完善水环境标准、政策和长效保障机制,大力推进科技成果的转化应用。一是在水环境质量标准修订中,充分考虑保护流域水生生物、水生态系统完整性、底泥沉积物及人体健康等的标准,建立精细化、科学化、系统化的水质标准体系,协同保障水生态健康与人体健康。二是研究建立差异化的水质标准体系,以国家标准或基准值为指导,依据具体流域或省市区域地表水体特征,制订流域、地区特征的水质管理标准。三是重点建立流域上下游生态补偿机制,形成上下游、左右岸、干支流协同保护、治理和修复模式,并在典型流域开展综合示范和推广。

(2)实施流域水质目标差别化、精细化管理,保障精细、科学、依法治污。大力实施流域水质目标差别化管理,为推进精细、科学、依法治污提供保障。一是基于水生态功能分区开展水生态健康评价,制定流域水环境基准,科学确定生态环境保护目标。二是加强对重点流域的控制单元开展水生态环境承载力评估、调控潜力预测,以“指标筛选—路径措施确定—潜力评估—目标制定—优化调控—方案制定”为主线,开展控制单元水生态承载力综合调控。三是针对山区水库型、河网型、城市河段、感潮河段、北方缺水型等多种类型控制单元,构建不同类型流域控制单元水质目标管理技术体系。四是构建“流域—控制区—控制单元”的多级水污染物容量总量控制体系,在控制单元内集成水质目标和排污许可管理,以改善水质、防范环境风险为目标,将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围,构建以水环境容量与总量分配为基础的“一证式”排污许可证管理体系。五是加强生态空间管控,优化土地利用空间格局,实行“结构—格局—过程”一体化管控,支撑重点流域水生态系统健康保护。

(3)搭建水环境管理智慧平台,促进水生态环境治理体系和治理能力的现代化。加强顶层设计,深入推进我国水生态环境管理业务化智慧平台建设。一是充分应用“物联网+区块链+大数据”技术,建设集环境信息智能感知、环境数据智慧应用、环境资源综合评价于一体的“智慧环保物联网”系统,实现集多源水生态环境数据的收集传输、信息集成分析和可视化表达。二是针对新时代、新理念、新形势下的水生态环境保护需求,统筹水资源、水污染、水生态、水风险因素,从提标扩容、流域综合治理目标要求出发,建立适用于新阶段经济社会发展特点的水生态环境一体化决策平台。