基于韧性景观理念的江南水乡滨水景观实践

——以张家港大新镇新湖公园为例

2022-07-02刘冰

刘 冰

(上海亦境建筑景观有限公司,上海 200062)

1 引言

随着城镇化建设进程逐渐加快,素有“鱼米之乡”之称的江南水乡基底正逐步被侵蚀,快速发展的张家港大新镇便是其中的典型代表。从原先的江滩农业到江南湖田再到湖荡圩田,农业发展形成的自然生态基底和依水而居的江南聚落正逐步遭到破坏。大新镇新湖公园的建设,便是在这种情况下,基于水乡自然基底修复、江南古镇底蕴传承与现代城市景观塑造等三大诉求,对江南水乡滨水景观韧性构建的一种探索。

2 韧性景观理念解读

韧性景观(Resilience landscape)中“韧性”的概念最初用于工程中,是指构件或系统在外力作用下发生变形或位移后恢复原状的能力。生态学家霍林(C. S. Holling)将韧性的概念应用于生态学,提出“生态系统韧性”的概念,即“自然系统应对自然或人为原因引起的生态系统变化时的持久性”。如今,“演进韧性”将研究对象从生态系统韧性拓展至具有自然属性的人居空间社会系统韧性[1]。

在经历了工程韧性、生态韧性、演变韧性3个阶段后,韧性这一概念被逐步运用于城市研究中,进而延伸出韧性景观这一理念。韧性景观包含人文社会和自然生态两个方面,其本质是这两大系统在应对周边环境的变化时不受干扰,且仍能保持其功能状态的适应性[2]。

3 江南水乡面临的韧性不足问题

江南水乡具有水网密布、水陆并举、耕地林地众多和聚落依水而建等特征。随着近年来快速的城市建设,水乡生态系统正逐步被碎片化割裂,传统江南小镇的文化传承和生态韧性都在被侵蚀。

传统江南小镇“城水相依”的空间格局与良性循环是江南水乡人文社会与自然生态两大系统得以共同持续发展的关键所在。但随着城市建设的推进,“城水相依”的空间发展格局正被逐渐打破[3]。相关研究表明,江南地区水网密度锐减,水质下降,毛细水网逐渐被单一化、主干化的河道所替代[4],目前大量出现河流湖泊内水流逐步减弱、洪涝灾害频发、河网生态系统退化等现象,以水乡为特征的地域性特征与文化特色正逐步消退[5,6]。

4 江南水乡滨水景观韧性构建的意义

作为水陆生态空间交错的滨水景观,因其所在地域不同,承担的角色和承载的功能便有所差异。在水乡韧性日渐不足、水乡风貌逐渐消逝的江南水乡区域,滨水景观的韧性构建不论从生态、文化还是休闲等各方面都发挥着其不可替代的作用。

4.1 联通城市与自然之间的桥梁

《管子·水地》中把水看做是“万物之本原”[7]。依水而建的滨水景观兼具城市和自然两种属性,既要提供城市人群活动和体验的生态、人文和游憩设施,也有着由水体、植被、微生物等多种要素构成的自然生态系统。江南水乡的滨水景观依托着密集的水网和城乡交通路网,较一般滨水景观有着更为频繁的物质和人文活动交流,是联通城市与自然之间的桥梁。

4.2 串联水乡格局中重要的生态纽带

作为江南水乡“血管”的水网,是江南鱼米之乡的基础,也是水乡的核心魅力所在。但在城市化进程中,水网已被逐步填平,水系断裂、水网破碎。江南水乡滨水景观韧性构建的首要任务,便是作为水乡格局中的生态纽带,联通周边断裂的水系,修复区域水网系统,完善江南水网地区径流调节、雨洪调节和水体自净等与水相关的生态服务功能[8]。

4.3 传承江南水乡底蕴的文化载体

自古以来,江南水乡依托发达的农业和深厚的历史文化积淀,在我国诸多自然风貌中极具吸引力。江南水乡滨水景观的塑造,需在充分研究水乡风貌特色的基础上,提炼出文化要素,依托亭廊构架、桥梁等建构筑物载体,运用空间、形式、色彩等多种途径对水乡文化进行表达和诠释,以作为江南水乡底蕴传承的重要载体。

4.4 承载多元游憩体验的休闲空间

由于人们有着天然的亲水性,滨水景观不可避免地承载着多种游憩功能,包括滨水休憩、亲水活动、滨水运动、康体健身、儿童游乐及老年人休闲等。江南水乡滨水空间凭借水体丰富形态带来的多样空间体验和水岸高差低带来的亲水性,更应注重多元游憩空间的营造,让人们不仅能够在此充分领略自然风光的魅力,又能够打开心扉,促进相互之间的和谐交流[9]。

5 江南水乡滨水景观韧性构建要点

基于对江南水乡现状韧性不足和滨水景观韧性构建意义研究的基础上,提出了江南水乡滨水景观的韧性构建需要紧紧抓住整体格局塑造、生态修复、文化传承和弹性设计等4个要点。

5.1 格局层面——注重与周边水网系统的联通

相关滨水景观韧性构建研究表明,水系断裂会导致景观破碎化现象严重,景观连续性被打破[10]。因此,要想塑造韧性滨水景观,首先就需要从水网格局层面对基地周边的水网系统进行梳理,明确基地水体在整体格局中的角色,从而决定设计策略。滨水景观中的水体大小、水岸曲直、水深、水体断面等都需要通过根据基地中水体承担的角色经过研究计算确定。

5.2 生态层面——重视水陆交错带的生态处理

江南水乡滨水景观生态韧性的构建包括水网修复、海绵技术应用、水陆交错带生态处理等几个方面。水网修复旨通过对水体模块的科学划分优化水体结构,在功能完善水域生态服务体系,强化水体之间连续性的同时保持子系统的独立[11]。我国近年来积极推进的海绵城市和气候适应型城市试点,是生态韧性理论的具体实践[12],包括透水铺装的应用、生态浅沟、雨水花园等技术措施。水陆交错带生态处理则利用发育良好的滨水带所形成的“水体-沼泽带-洲滩带-低湿地带-陆地”的稳定结构[13],强调通过多层级植物空间结合微生物对水陆交错区域的生态系统进行完善,形成具有多重生态功能的交界面。

5.3 文化层面——传承水乡文化特色

滨水景观是重要的城市文化空间,是城市文化传播、城市信息传递、城市形象塑造的重要抓手,是建设韧性城市的重要组成部分[14]。滨水景观的文化传承是江南水乡区域社会韧性构建的基础,需要结合历史文化底蕴和城市文化特质综合考虑。文化传承的表达可结合项目点状标识要素、线性空间要素、面域风貌特征等进行。点状标识要素是包括文化亭廊、地域特色的景观塔、文化类雕塑小品等在内的景观标识;线性空间要素包括轴线文化广场、较长的拱桥、有文化标识的景观栈道及滨水特色栏杆等线状空间;面域风貌特征则包括水岛丛蔓的湿地特征、水网密布的水乡特质、荻芦瑟瑟的水网风貌、黄花遍地的江南垛田等多种江南水乡特色风貌。

5.4 经济层面——以成本耐养护为主的弹性设计

可持续发展是江南水乡韧性发展的一个重要前提。滨水景观区域常常处于城市与自然的过渡地段,需要综合考虑投入成本和后期管养问题。除在重点区域增加投入和精致打造外,要尽量避免以往诸多滨水景观项目投入高、维护贵、养护难等问题,通过遵循“自然做功”原则,选用低成本、生态的景观材料,植物种植上也要对乔灌木种植密度加以控制,少用草坪多种植多年生地被,为公园长期自然演替预留足够的生长空间。

6 大新镇新湖公园项目实践

6.1 项目概况

大新镇位于江苏省张家港市北部港城,邻近长江。历史上,公园所在地地势低洼、湖塘密布,但随着农业发展,大量湖荡被填埋,逐渐形成江南“湖田”模式。新湖公园位于国泰北路两侧,北起新湖北路,南至新湖南路,西邻新湖西路,东接新湖东路。项目设计范围总面积23.1 hm2,现状为低洼水塘、田地及因城市建设断裂的河浜水系(图1)。

图1 大新镇新湖公园范围

6.2 问题与挑战

大新镇水网纵横,水系众多,具有典型的江南水乡景观风貌,但新湖公园周边规划为新的城市片区,周边住宅、学校、商业密集。如何通过韧性景观的构建,满足水乡自然基底恢复、江南古镇底蕴传承与现代城市景观塑造3大需求,是本项目面临的关键问题和挑战。具体可分为3个方面:

(1)生态上,人工湖如何联通公园基地周边河流,满足水利需求,促进大新镇生态韧性发展。

(2)文化上,如何协调基地的水乡历史文化底蕴和港城现代风貌。

(3)经济上,在较少投资下,确保生态、游憩、景观等功能的均衡实现。

6.3 大新镇新湖公园韧性景观设计要点

张家港大新镇新湖公园,以江南水乡的韧性景观建构为理念,将中国传统造园理念与弹性景观建构的有机结合,旨在通过退田还湖,提高景观异质性,恢复江南水乡湖荡密布的典型模式,提升镇区蓄洪调水的抗灾能力,完善并丰富港城及镇区公共绿地生态系统,构建具有地域文化特色的镇区重要滨水活力空间。

6.3.1 生态上“退田环湖”,以公园为核心塑造大新镇城市生态韧性格局

6.3.1.1 通过“退田还湖”塑造韧性水乡格局

大新镇具有典型江南水乡的特征,其独特地貌是历经数千年长江沿线泥沙冲击的自然作用和人类农垦共同作用而形成的。大新镇的整体风貌经历着“湖田”模式—“湖荡圩田”模式—“城田交融”3个阶段的发展(图2)。第一阶段,历史上的大新镇为典型的江滩风貌,早期围湖造田的农业发展模式使得大量湖荡被填埋,形成了江南的“湖田”模式;第二阶段,随着生产力的提升和农业社会快速发展,湖荡逐步被切块形成传统的江南水乡“湖荡圩田”模式;第三阶段,快速的城市建设推进下,自然的圩田和河流水系被截断,湖荡被吞噬,其储水功能也随之减弱,需要通过景观格局的塑造,将现代化的城市与自然的圩田交融在一起。

(a)第一阶段:“湖田”模式 (b)第二阶段:“湖荡圩田”模式 (c)第三阶段:“城田交融”模式

新湖公园的设计,以“退田环湖”塑造城田交融的韧性格局。公园依托原有水系湖荡基底,连通四条断裂的现有河道,形成十字水轴交汇、纵横网络化的核心湖体,恢复江南水乡湖荡圩田的自然肌理,完善大新镇的水系格局(图3)。

图3 大新镇新湖公园对原有水系的连通和恢复

6.3.1.2 塑造弹性水岸,作为大新镇应对雨洪危机的调适器

充分发挥滨水带稳定护岸、控制土壤侵蚀的作用[15],设计通过新湖与周边水系的联通,打造了拥有2500 m生态缓冲岸线,11 hm2集水生态调蓄、候鸟栖息地、社区游憩活力于一体的生态景观湖。公园建设前水塘面积约2300 m2,雨洪蓄水量约36000 m3。建设完成后,形成面积约为110000 m2的湖体面积,加上公园内绿地的海绵措施增加的渗水和蓄水量,公园雨洪蓄水量可达293000 m3。较之改造前,整个新湖公园增加了约18.3万m3的雨洪调蓄能力,极大地提升了大新镇应对雨洪危机的能力,是大新镇水系统应对雨洪危机的调适器(图4)。

6.3.1.3 多种类型的乡土生态植物种植营造多层次生态景观

韧性设计同样需要考虑韧性植物的选择和种植模式[16]。新湖公园环湖通过香樟、杜英、广玉兰、垂柳、苦楝、银杏、合欢等约占70%乡土植物的应用,结合3/3/4的防尘/降噪/减霾品种应用,形成了开敞草地景观、密林植物景观、疏林草地景观、树阵林荫景观、雨水花境景观、组团植物景观等6种植物景观风貌。

在约11 hm2集水生态调蓄、候鸟栖息地、社区游憩活力于一体的生态景观湖中,结合沿湖设置丰富的地形和生态驳岸,根据洪水位、常水位、枯水位,构建不同标高的滨水生态体验设施、临水栈道、浮岛及生态场地。利用广阔水面,通过合欢、意杨、池杉等耐水湿乔木,鸢尾、美人蕉、千屈菜等耐水湿灌木,结合芦苇、香蒲、水葱等挺水植物,荷花、睡莲、荇菜等浮水植物及金鱼藻、茨藻等沉水植物的应用,形成多层级水生植物群落,与漫长的生态驳岸结合,构建随水位变化的弹性生态景观带(图5)。

图4 新湖公园弹性水岸措施

图5 新湖公园植物空间营造

6.3.2 文化上“融古通今”,以传统园林“壶天模式”下圈层递进理念提升公园的人文韧性

“天人合一”是中国古人的经典哲学观,朴素的生态观。中国传统风水学中,以“小中见大”的手法,将宇宙融入圆形而中空的葫芦,从而形成“壶天模式”。新湖公园项目中,南北向贯穿公园的国泰路,将公园中的新湖水面划分为大小不同的两部分,聚分有致,平面形态与“葫芦”极其相似。在总体布局中传承和表达了这个中国古代理想生态环境的模板——“壶天模式”。以新湖中心廊桥为核心,由内而外,形成传统中式-新中式-现代的3个圈层(图6)。

6.3.2.1 核心圈层——“廊桥遗韵”:水乡文化的传承与延续

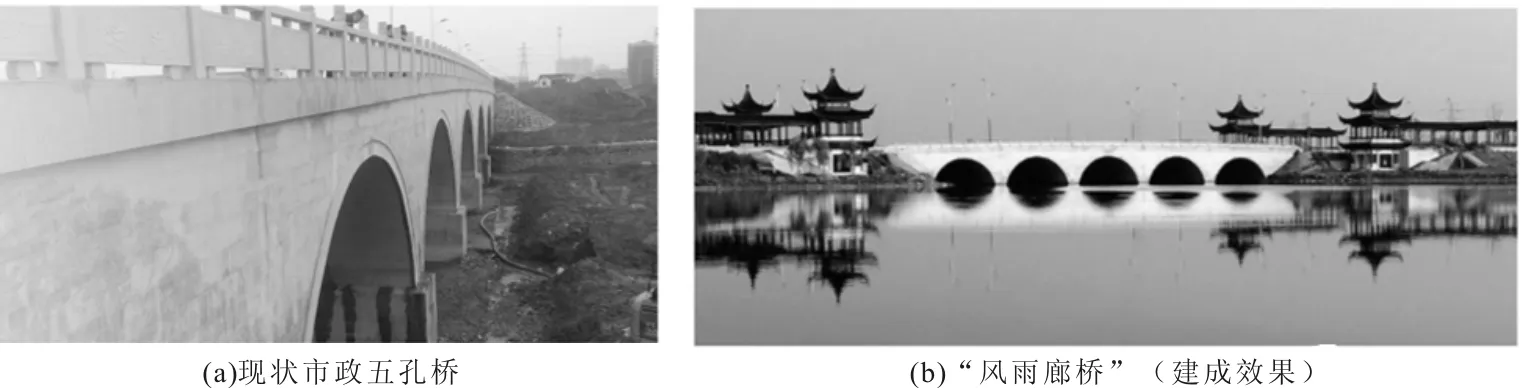

结合大新镇史料及对江南地区廊桥形态调研,在市政桥滨水两侧增设具有江南古韵的亭廊,柔化、丰富了市政桥僵硬的轮廓,使其化身为“风雨廊桥”,与公园水乡风貌相统一。风雨廊桥与游憩设施相结合,与场地融为一体,建成后成为被广大居民认可的新湖景观名片的标识性景观(图7)。

图6 传统园林“壶天模式”下圈层递进理念应用

图7 “廊桥遗韵”:水乡文化的传承与延续

6.3.2.2 次级圈层——场地配套建筑与亭廊构架以新中式风格形式表达

次级圈层主要是环湖配套设置的亭廊构架等公园休憩服务设施。沿湖设置的休憩亭廊构架提取江南水乡“漏窗”元素,配以新中式的景观表达方式,以框景、对景等传统园林造园手法,形成传统与现状交汇、中式与现代融合的滨水空间。

6.3.2.3 外层圈层——现代港城文化的表达

外围圈层主要为沿路界面,包括沿路绿化带及入口广场空间。该区域主要是以大气通透的现代景观手法,展示现代港城的创新新城形象,结合周边建设的公共服务中心、老年活动中心等公共服务设施,设置市民活动广场、游憩设施及场地,承载社区活力。

6.3.3 经济上“低碳弹性”,以“自然做功”探索低造价与高品质之间的平衡

项目秉承低碳与弹性景观理念,遵循“自然做功”原则,结合低成本的生态调蓄与滨水景观营造,塑造低成本景观。在满足游憩需求的前提下,区分重点与一般建设区域,合理控制造价成本,在停车场、生态步道等材质上,选用低成本的景观材料。植物种植以塑造基底为目的,以低维护地被与小规格乔木自然植物组团为主,在复合的生态格局下,为公园5~10年的自然演替留出足够的生长空间,仅在核心圈层、入口处等重点区域,选用较大规格乔木及精致的植物组团配置。

7 结论与讨论

张家港大新湖公园的建设,是城市对自然基底快速推进过程中,以韧性景观为核心理念,基于水乡自然基底修复、江南古镇底蕴传承与现代城市景观塑造3大诉求而进行的江南水乡滨水景观实践。在分析江南水乡面临的韧性不足问题基础上,提出了滨水景观韧性构建作为城市自然沟通桥梁、生态联通纽带、文化传承载体和多元游憩载体等4个方面的作用和意义,从格局层面、生态层面、文化层面和经济层面系统阐述了江南水乡滨水景观的构建要点,并结合张家港大新镇新湖公园的规划设计实践,对新湖公园总体格局塑造、生态修复、文化传承和弹性设计等方面进行了分析和探讨,以期对江南水乡其它滨水绿地的韧性景观实践提供一定的参考和借鉴。