基于Citespace的“桃花源”景观研究可视化分析

2022-07-02邹小荟姚子刚

邹小荟,姚子刚

(华东理工大学 艺术设计与传媒学院,上海 200237)

1 引言

对于公园、居住区、旅游景点等公共空间的景观设计,我国很多学者已经意识到过度借鉴国外的设计方案和规划范式而导致丢失本国特色与文化特征,实践中出现了千城一面、功能不佳、反人性化等问题。而针对我国独有的景观研究,尤其是中国古典园林方面的造景手法探讨与意境还原等,已经形成了成型的体系,如造园思想、造园要素、造园手法等。这些理论和方法在园林旧址保护与更新、营造新的中式园林和居住区规划设计等方面有了一定的成果。

中国古典园林的塑造和构建总是和诗词联系在一起。在众多与景观、场所有关的诗词中,“桃花源”是祖先塑造的理想景观意境之一。它出自东晋诗人“田园诗派之鼻祖”陶渊明的《桃花源记》一文,诗文中创造的理想社会引起了后人的向往。此后,人们不仅在文学上不断书写从而延伸出新的意义,并且在不同的时期里进行造景实践,将这一原本存在于文学中的虚拟景观转化成了实体景观。

而对于《桃花源记》来说,它选入人教版八年级上册课文教材,至今已经有20余年,是全民熟知的文化符号。以此为主题的景观营造在近些年如雨后春笋般应运而生,如今,几乎每个城市都有以“桃花源”命名的场所。“桃花源”景观是具有我国特色的景观发展方向之一,例如南坝美村、重庆酉阳县桃花源、河南内乡县桃花源、江苏连云港世外桃源等。

本文首先对“桃花源”的相关概念进行分析说明,接着通过传统文献分析法和Cite Space对中国知网上相关研究的热点进行捕捉,对“桃花源”景观的研究现状与进展进行梳理并进行总结和展望,以期为后续的相关研究提供参考与借鉴。

2 数据来源与研究方法

本文首先采用传统文献分析法,通过中国知网生成的文献可视化图表对景观与桃花源主题、关键字叠加文献进行初步分析。

随后,使用Cite Space软件绘制关键字共现、关键字聚类、研究机构合作分析、作者合作知识图谱,进行深入分析。

2.1 数据来源

在中国知网(CNKI)文献数据库以“景观”为主题词,1995年1月1日至2021年12月30日为时间区间,以“桃花源”为关键字共检索到108篇中文文献。经筛选去除不相关或非专业性文献后最终获得文献共计88篇。

2.2 研究方法

包括传统文献分析法和Cite Space科技文本挖掘及可视化分析。

Cite Space是应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要基于共引分析理论( co - ciation)和寻径网络算法( path Finder) 等, 对特定领域文献( 集合) 进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点, 并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[1]。

3 “桃花源”主题文献比较分析

3.1 《桃花源记》的研究现状

陶渊明在王朝腐败、国家动乱的时代背景下塑造了与眼前黑暗社会完全不同的理想生活。作为乌托邦式的创作母体,“桃花源”是中国文坛中的重要的文学意象,同样也是典型景观意象结构模式之一。在文学领域的研究中,古往今来的许多文人学士对其进行了阐释和再创造。或者从神仙说、愤宋说、佛教说、道教说、墨家说、儒家说、道家说等方面发表观点,或者衍生出的《桃源行》(王维)《桃源县志·艺文志》(清代余良栋修、刘凤苞纂)《桃花源集》(宋人姚孳一卷,明人冯子京三卷)以及后世的戏剧、文学创作等对“桃花源”这一意象进行了补充和丰富。

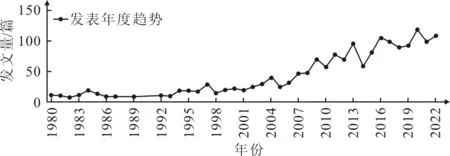

截至2021年12月,中国知网上以《桃花源记》为主题的相关中文文献数共1638篇(图1)。近年来年发布量呈上升趋势。在主要主题的研究当中,主要以教育领域和文学领域的主题研究居多(图2)。而在次要主题中,同类文学材料和《桃花源记》中的意象研究占据较大比例(图3)。在学科分布中,仍然以教育和文学领域为首,在与景观相关的学科中,“旅游”占总数的2.07%,“建筑学科与工程”占总数的1.46%(图4)。

图1 1995~2021《桃花源记》文献数量年度分布

主要主题

次要主题

图4 1995~2021《桃花源记》研究学科分布

目前,以“桃花源”为关键词的景观专业文献数量为108篇,均为中文文献(图5)。2021年开始,年发文量超过十篇,是自1996年至今的高峰阶段。“桃花源”景观在26年的发展过程中虽然偶有下跌和波动,但是总体趋势是上升的。

在“主要主题分布”中,俞孔坚发表的《生存的艺术:定位当代景观设计学》一文指出了当前景观实践的三大问题:环境与生态危机、文化身份危机、精神信仰缺失[2],并以“桃花源”引出了“生存的艺术”这一理念,引起了广泛响应。今天的“桃花源”景观大量应用于居住区景观塑造、旅游开发等领域(图6)。

年份

次要主题

3.2 研究机构分析

使用CiteSpace软件绘制发文机构合作网络图谱,可以表明机构之间的合作关系和频率[3]。由图7可知,“桃花源”景观的研究总量较多,但机构与机构之间合作交流不强,比较分散(图7)。其中,合作次数比较多的是杨振之来也旅游规划咨公司(北京)有限公司与杨振之来也旅游发展(成都)有限公司,是这一领域较为活跃的机构,在多地参与了“桃花源”景观的相关规划和设计研究。随后以是以俞孔坚为联系点构成美国艺术与科学院-哈佛大学-北京大学建筑与景观设计学院合作团体,是目前形成的“桃花源”相关理论的领头研究集团。

图7 关键词共现分析知识图谱

3.3 发文作者分析

通过分析作者之间的合作网络,可以对“桃花源”景观中的重要研究团队和核心位置的科研人员进行发掘(图8)。由CiteSpace生成的发文作者合作网络图谱中生成节点116个,连线107条,密度为0.016。由图8可知,“桃花源”景观研究作者数量众多,已经形成了一个较大的合作团体和多个小型合作团体。此外,共现频次较高的是孙炎浩(26次)和俞孔坚(5次)两位作者,其余作者均在2次以内。前者主要在《中国旅游报》上发表了对乡村规划的号召[4],后者多次发表文章,指出当前景观规划的机械性,提倡景观规划手法应当“返璞归真”,主张“反规划”设计。

图8 国内相关研究作者知识图谱

在众多研究作者中,钦剑、刘庆甫、王海滨、匡永光、张秋皇、郭彬、孙建翔、李东、李恒、张跃强、卓祖航、杨宝军、蒋愈、赵强14人形成了人数最多的研究团体,其主要研究领域为绿城·苏州桃花源居住空间环境设计。

其他人数较多的合作团体有:贺敏、何本方、蔡志文、张汉龙、郭云开5人湖南省常德市桃花源景区至花岩溪景区的道路景观设计进行了研究和实践工作。文锡梅、李威、赵卫权、周文龙、罗时琴5人对精准扶贫背景下的旅游扶贫精准识别进行了研究。胡齐攀、向见、石天水、何博4人研究了苔藓植物在酉阳桃花源景观改造中的应用。

4 研究热点分析

4.1 关键词分析

Citespace软件根据输入文献中词组的出现频次和中介中心性提取关键词,并选取每年频次最高的50个关键词进行一定规则的计算,然后生成关键词共现图谱。关键词文字下方图标的大小表明关键词出现频次的高低;关键词之间连线的粗细表明联系的紧密程度,连线越粗表明联系越紧密。本文共现关键词227个,连线304条,连接密度为0.0119。

由图9可知,“桃花源”景观的关键词形成了以“桃花源-陶渊明-景观设计-旅游开发”为主线的关键词共现情况,由这几个关键词为中心向周围辐射。

4.2 关键词聚类

为了对关键词进行进一步分析以便更清晰地呈现桃花源的研究热点及集中领域,使用CiteSpace的聚类分析以明确关键词的相互联系信息(图10)。图10中所示图谱模块值(Modularity)Q为0.891,代表其结构十分显著。图10中所示聚类值达0.8587,说明知识聚类结构十分合理。

图9 关键词共现分析知识图谱

图10截取了前5个高频关键词聚类,它们分别是“#0生态”“#1 桃花源”“#2五感”“#3人文景观”“#4深度开发”“#5园林界”。

图10 关键词聚类知识图谱

4.2.1 生态

“生态”是CiteSpace对文献分析后生成的“桃花源”景观核心概念,在统计结果中处于最靠前的位置。该聚类中,以桃花源的理想境界为线索,俞孔坚提出疾病的流行及气候变化等危机下,陶渊明在《桃花源记》中塑造的“人性化景观”不仅可以提高人们的生活质量,还可以使贯彻可持续发展的理念。陈洪山研究了整个魏晋时期的园林营造方式,指出陶潜思想将自然美和生活美互相交融达到了中国古代人居环境的至高境界,因而对后市产生了深远影响[5]。吴兆奇以《桃花源记》为引提出当代生活的价值追求为与自然和谐共处的生态环境和生态景观,并从自然界的“生物链”角度、“人的动物性”、景观载体的“文化性”角度提出景观设计要处理好景观与土地的关系、尊重“人的动物性”“社会性”和“文化性”和景观规划要充分尊重地方精神和人文精神三条建议[6]。黄登宇对苏州桃花源中新中式景观的运用进行了阐释[7]。

总体来说,“桃花源”景观在生态领域为学者们提供了理论上的研究文本和实验基地,但实践不多。很多理论的研究位于宏观或中观层面,缺乏与当代实际景观规划设计的联系;借《桃花源记》来批判当今存在的问题,“桃花源”的只作为追求美好生活的意向而缺少统一、系统的方法论;或是主张把陶潜的“桃花源”完全保留或还原,没有进行与现代文旅、现代需求相结合的深入挖掘。“桃花源”这一主题在生态方面的作用多停留在意向、鞭策方面。

4.2.2 五感

这一聚类主要是由“桃花源”的景观体验中延伸出的视觉、听觉、嗅觉、触觉方面更为具体的体验研究。原野在对湖南省常德市桃花源进行研究后提出人的多重感官营造是当今景观设计的主流趋势[8]。张苗苗对农业园的相关文献进行了梳理,指出在体验经济趋势下体验式主题农业园的发展有广阔前景,并对平原新区“桃花源”主题农业园周边进行分析调查,提出了具体的旅游业实践建议[9]。吴琼构建了休闲农业产业融合的概念模型以及初步形成了基于产业融合的休闲观光农业园区规划模式[10]。

这一主题是景观与“桃花源”结合下的实践研究,研究主要聚焦于各农业园的实际规划和设计,与《桃花源记》中提到的景观塑造和上述意向、理论研究交叉较少,更注重于“桃”这一经济作物的农业价值研究和游客的体验。

4.2.3 人文景观

人文景观主要是以《桃花源记》的作者陶渊明的住所、经历和思想为中心展开的研究。吴国富主要对陶渊明与庐山的文化联系提出了庐山旅游规划的相关建议[11]。程正伟对古黟桃花源生态旅游文化进行了探讨[12]。李瑞敏和魏雯从现代空间形式对《桃花源记》中的声景意境进行了解读[13]。

人文景观与深度开发两个关键词构成了目前“桃花源景观”的研究与实践现状。这一主题聚焦于诗词表达的氛围和诗人感受,是近年来文旅发展热点之一,是“桃花源”景观新的演绎方法和切入点。

4.2.4 深度开发

该聚类主要针对《桃花源记》中的相关景观塑造手法和理念如何转化为经济发展动力进行研究,即旅游规划的研究和实践。目前,国内出现了大大小小、质量参差不齐的以“桃花源真迹”为卖点的旅游点。很多学者以此为研究对象展开了研究。

由于陶渊明《桃花源记》一文开篇“晋太元中,武陵人捕鱼为业”中提到“武陵”这一地名,因而很多人将南方之武陵当作“桃花源”真迹或原型,自魏晋至唐朝大都以此为背景进行文学创作。唐朝中后期后,在武陵县出现了以桃源观、桃花山、八迹坛、秦人洞、桃源洞等一系列的景观为标志的洞天福地作为创作的高潮,在宋朝时此地经过不断修建达到鼎峰。此后逐渐低迷。解放后至今,桃花源逐步恢复和发展,现在已经成为建设和发展比较成功的热门“桃花源”景区。毛帅梳理了从魏晋南北朝到宋代武林桃花源的景观建设[14]。贺敏等对湖南省常德市桃花源景区道路进行了实地勘察和分析,对当地的路宽和竹景观进行了调整和改善。

而陈寅恪在《桃花源记旁证》一文中指出,陶渊明是根据刘裕派遣戴延之等溯洛水至檀山坞与桃原、皇天原的见闻与刘驎之入衡山采药二事, 牵混为一而写成《桃花源记》, 真实的桃花源是在北方之弘农(现灵宝市中心地区)或上洛(现陕西省商洛市)[15]。两地目前均无以“桃花源”为主题的景区。

也有以其他文学依据迎合“桃花源”塑造的景观塑造。例如河北盘山桃花源依据为王瑶《陶渊明集》中的注释“《三国志》记田畴入盘山之中,营深险、平敞地而居,躬耕以养父母,百姓归之,数年间至五千余家。其事与《桃花源记》相近似,是陶渊明社会理想的寄托”。

此外,还有以地理环境为依据进行景观塑造,例如南坝美村、重庆酉阳县桃花源、河南内乡县桃花源、江苏连云港世外桃源等[16]。

此聚类研究的主要问题是哪里的“桃花源”才是古时真正的“桃花源”,他们的研究重点更偏重于场地选择的“真实性”而非“意向的塑造”;同时,这一聚类也有偏重“实践先于理论”的特征。

5 总结与展望

5.1 总结

以中国知网(CNKI)数据库的文献为基础,以Citespace软件作为主要研究工具进行图谱绘制,对“桃花源”景观的文献进行系统分析后,得到了如下结论:

(1) 从年发文总量中可以看出,《桃花源记》的文献量逐年增加,呈快速上涨趋势。而景观专业在《桃花源记》的研究总量中占比不高,研究主要聚集于建筑和旅游领域。

(2)从发文机构来看,目前已经有很多来自各区域和各种社会性质的机构参与了“桃花源”景观研究。其中最为活越的是振之来也旅游规划咨询公司。不同机构之间的合作至高达4个,完成了较为复杂的植物勘察。

(3)从发文作者来看,共现频次最多的作者为俞孔坚和孙炎浩,两者都对景观规划提出了一些新的号召。作者与作者之间形成了一定数量的小型合作团体和一个14人组成的大型合作团体。后者主要聚焦于研究居住区景观。

(4)从关键词知识图谱中可以发现,源于陶渊明的《桃花源记》在与景观的结合中已经经历了“桃花源-陶渊明-景观设计-旅游开发”为主线的关键词聚团,最终的落脚点在于旅游规划。

(5)从关键字聚类知识图谱中可以发现,“桃花源”景观的研究主要聚集于3方面:一是《桃花源记》的古典园林景观塑造与还原的研究。但其文学手法与景观相结合未成系统性,缺少从古典园林研究的视角解释“桃花源”景观与人的体验之间的感受。二是对于《桃花源记》的人文旅游景点的研究。湖南常德桃源县桃花源为首,近年来出现了大大小小的“桃花源”旅游景点和以此带动经济的扶贫村。三是《桃花源记》中“桃”这一意向与农业园的结合实践研究。

5.2 展望

(1)“桃花源”景观的横向延伸。《桃花源记》一经问世便成为脍炙人口的创作母体,在不同朝代中被丰富和加入了很多新的内容。但是目前的景观实践中,仍然容易拘泥于原作。对于《桃花源记》的后世再创造文学材料中的新思路,也可尝试作为景观塑造的内容和理念。例如,自唐代刘禹锡较早将《幽明录》中刘、阮入天台的遇仙故事与《桃花源记》合写之后,“桃源”一词逐渐延伸出“男女情爱”的含义。可以与桃文化中兄容女子的“人面桃花相映红”等诗句、意向结合,运用于旅游规划。

(2)“桃花源”景观的纵向延伸。“桃花源记”是理想社会的描写,是一个抽象概念。抽象概念与具象概念在景观方面的转化,需要靠规划师、设计师一共构建能够引导受众进行行为和活动的室外空间。构成“桃园体验”的,不仅仅是“初极狭,才通人”的山地景观或者“落英缤纷”这类植物搭配,还需要“人”的配合,形成特殊的文化氛围,才能够由具象再回到抽象,实现“桃花源”的还原。

6 结语

诗意的山水,和谐的自然, “桃花源”是自古以来各界人士对理想人居生活的向往。桃花源与景观的融合,不应当仅仅局限于单个景观元素的生搬硬套,也不是将“人的体验”放在第一位而盲目造成对自然不可避免的伤害。“桃花源”与景观的联系应当更多地表现在“诗意”这一重点,即一种承古启今,继往开来的有序、理性、和谐美好的对生活方式的塑造与传播。