豫北地区外来入侵生物黄顶菊综合防治试验技术研究

2022-06-30

黄顶菊起源于南美洲,是一种喜光、喜湿、耐盐碱、耐贫瘠、生长迅速、繁殖能力强、结实量极大的杂草,具有很强的抗逆性和环境适应性。它与农作物争光、争肥、争水,抑制农作物生长,甚至致其死亡。自2006年黄顶菊入侵河南省安阳市以来,发生面积约44.3万m2,受害株数760余万株,局部已形成黄顶菊种群,对当地粮食生产及生态环境构成严重威胁。为深入探索黄顶菊综合防治试验技术,筛选最佳灭除方法,开展了模拟干旱、植物替代、化学防治、昆虫防治及野外试验。该试验技术将有效防治黄顶菊,对豫北地区生态良性循环奠定理论基础。

1试验概况

1.1试验地点

河南省安阳市农科院试验基地。

1.2试验材料

植物替代选用披碱草、胡枝子、草木樨、青蒿、苦麦菜;一年生草花植物替代选用凤仙花、一串红、百日红、虞美人;选用主要杂草野苋菜、灰灰菜、蒲公英;选用植物源除草剂和化学药剂除草剂进行对比试验;昆虫防治技术选用菜青虫、蚱蜢、金龟子;野外植物替代防治试验选用灰灰菜、苋菜、和草木樨[1]。

2试验设计

2.1试验基地设计

2.1.1构架设计

2017年建成长47 m、宽8 m外加遮阳网塑料大棚。2018年建成长8 m、宽6 m钢结构200目纱网室。2019年建成长32 m、宽8 m、钢结构200目纱网室。

2.1.2试验田设计

将试验田划分为八块不同样地,每块样地长10 m、宽2.5 m,使用不同防治技术进行对比,其中每块样地平均分为2份(每份样地长4.7 m、宽2.5 m)。

2.2样地设计

选择光照充足、排灌方便、土层肥厚疏松的地块作苗床,平整土地,将地整成畦宽3 m(净畦面宽2.7 m、步道宽0.3 m)、高30 cm的圃地。在播种前10 d使用40%福尔马林50 mL/m2、加水10~12 kg洒在土壤上,并用薄膜覆盖,播种前3~4 d揭去,达到灭菌的目的。每块样地面积9 m×3 m,均匀分为2小块,每块面积为5 m×5 m(隔开区使用30 cm×30 cm宽的垄)样地中的2小块地分别标识不同号码。

2.3记录方式

采用混播方式播种,当黄顶菊出苗后长至5 cm(或长有4~10片真叶)时,每1块样地选择10株植株,以“S”型进行挂牌。挂牌后每5 d浇1次水,15 d调查1次,记录植株主干高度、分枝数,叶片染病数和枯黄数及后期花蕾分枝数、开花数。现蕾以不同于幼叶的花序可见为标准,开花以花序中小花开花为标准。

3综合防治试验技术

3.1模拟干旱试验

测定黄顶菊主干高度、分支数及根、茎、叶干。鲜重表明,样地与对照无显著差异。黄顶菊对干旱有很强适应性,在干旱条件下能有效提高水分利用率,引起抗旱性响应,保证植株正常生长。通过不同生境开展黄顶菊种子在干旱胁迫条件下萌发特性与耐旱性比较研究,以期对预测黄顶菊潜在扩散分布范围提供依据。

3.2植物替代防治试验

3.2.1牧草替代

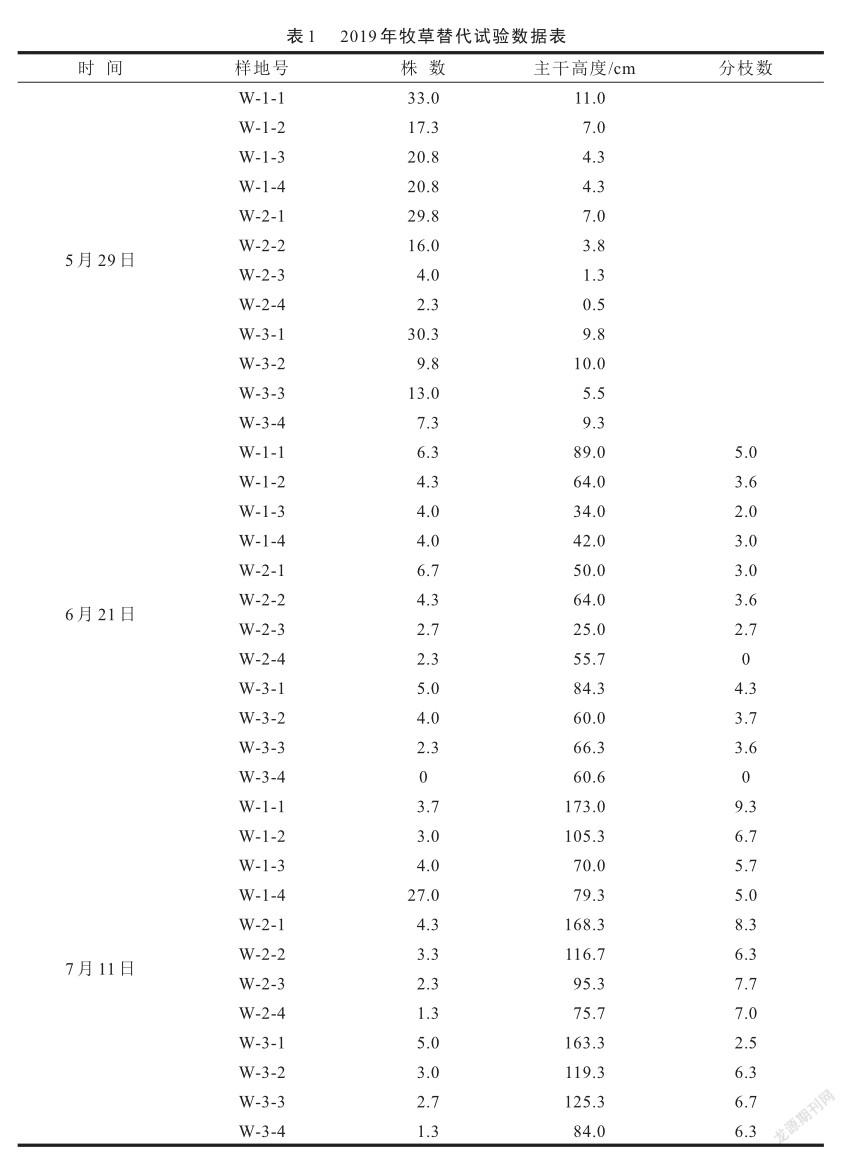

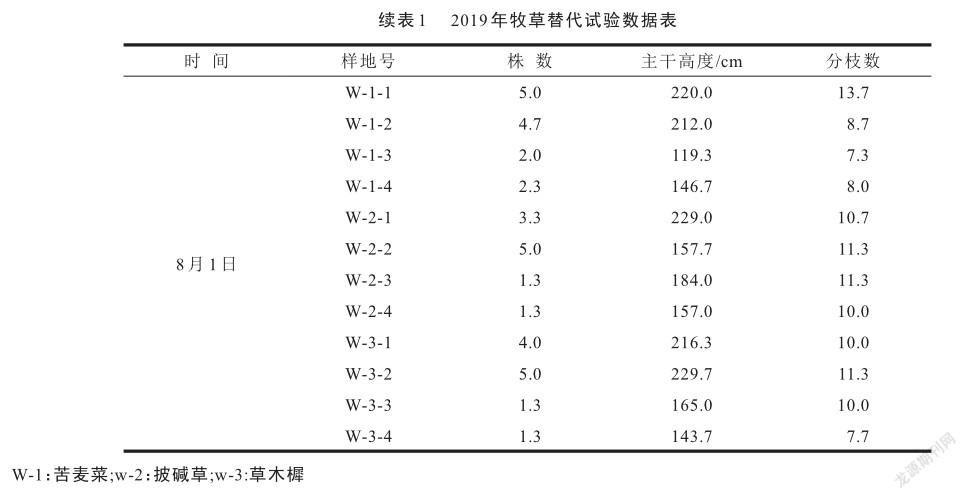

按照黄顶菊与替代品种播种比例进行网室混播对比试验发现,披碱草、草木樨、苦麦菜进行植物替代抑制生长效果显著,在幼苗生长期可较强抑制黄顶菊出苗生长,当种植比例为1:2和1:3时抑制效果较理想,见表1。

3.2.2花卉替代

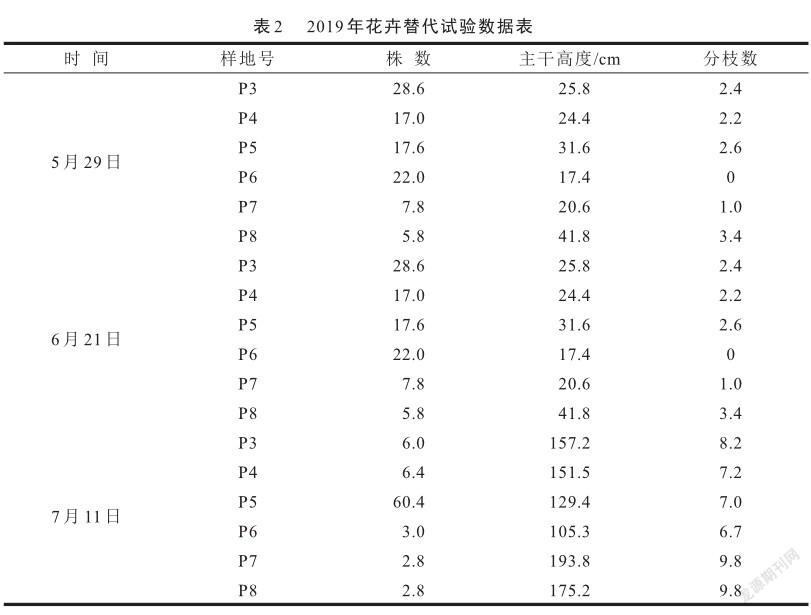

2017年选用向日葵、马樱丹植物替代试验。通过测定黄顶菊主干高度、分支数及根、茎、叶干鲜重,表明样地与对照存在显著性差异;马缨丹样地当年多次播种均未出苗,故无结论;2018年选用万寿菊混播进行纱网室对比试验,由于植株开张度大,前期对黄顶菊起到抑制作用;2019年选用凤仙花、一串红、百日红、虞美人混播进行对比试验发现:一串红、百日红、虞美人出苗慢出、苗率低、防除效果不明显;凤仙花出苗快出苗整齐、生长势强,能适当抑制黄顶菊生长,可作为替代品种进行防除[2],见表2。

3.2.3高大植株替代

选用向日葵、菊芋植株高大植物进行替代试验,前期向日葵、菊芋出苗早于黄顶菊,后期植物高大、植株郁闭,黄顶菊受到严重抑制,试验效果显著。

3.2.4本地杂草替代

選用本地杂草野苋菜、灰灰菜、蒲公英、狗尾草进行混播纱网室试验。本地杂草出苗快、生长势强对黄顶菊生长有非常显著的抑制作用。采取生态学方法开展防治,利用替代植物种间竞争特性抑制黄顶菊再生蔓延,在综合防治技术中占有重要地位。牧草、花卉、高大植物、本地杂草进行植物替代有很好的应用推广价值。替代种生活史与黄顶菊基本重叠,建立替代种群,有效填补黄顶菊生态位,持续抵御其入侵。试验后期采用取代试验法,在单位面积总植株密度一定的条件下,设置替代种和黄顶菊单种0.5:1、1:1、2:1、4:1比例混种种植方式进行试验,试验结果有应用推广价值。

3.3化学防治

3.3.1真菌

选用苯菌灵进行防治,结果无显著性差异。

3.3.2除草剂

2017年选用毒莠定试剂和30%草甘膦除草剂进行防除,黄顶菊全部死亡,防治效果显著。2018年选用壬酸(植物源除草剂)、百草枯、玉米专用除草剂、小麦专用除草剂进行对比试验,防治效果显著。2019年选用壬酸(植物源除草剂)、毒莠定、百草枯、草甘膦、敌草快、二甲四氯钠、烟嘧.莠去津除草剂进行对比试验,对黄顶菊整个生育期防除效果明显,壬酸对黄顶菊苗期防除效果显著,生长后期防治不理想。

灭生性除草剂均为化学制剂,易破坏土壤结构,污染农田环境。植物源除草剂毒莠定前期防治效果不彻底,但后期黄顶菊植株萎蔫死亡。使用植物源除草剂壬酸,在黄顶菊株高约5 cm、株高20 cm和株高50 cm不同時期用药,筛选出不同生长时期最佳防治浓度:当毒莠定株高5cm时,浓度1:3万;当株高20 cm时,浓度1: 1.5万;当株高50 cm时,浓度1:1万。使用植物源除草剂具有防治效果,应开展相关试验筛选出最佳施药时期、浓度、剂量,除草效果显著[3]。

3.4昆虫防治

2017年选用棉铃虫和瓢虫,发现植株叶片出现虫口,说明棉铃虫、瓢虫咬食黄顶菊,但防除效果不明显。2018年选用菜青虫、盲蝽、蚱蜢、金龟子四种昆虫。试验发现蚱蜢和潜叶蝇对黄顶菊造成一定危害。2019年选用菜青虫、蚱蜢、金龟子三种昆虫。试验发现蚱蜢在黄顶菊幼苗生长期叶片可造成严重危害。

黄顶菊叶片有缺口,表明黄顶菊有自然天敌,但是由于虫口密度放置小,且在成株上放置,因此防治效果差。

3.5野外试验

在黄顶菊发生区域撒入草木樨、灰灰菜和苋菜进行观察试验,品种出苗量少,结果不理想。黄顶菊主要生长在荒地、道路两旁及弃耕地等环境,具有极强的生理适应能力和进化趋势。黄顶菊种子一般每年4月上中旬~9月份均可萌发繁殖。黄顶菊植株在野外表现出很强的生长势,株高较试验地大棚内、网室内黄顶菊要低,冠幅大,花量大。

在山地发现黄顶菊,由于农事操作等原因,未侵入农田。对黄顶菊可能发生的重点区域开展细致调查,全面摸清黄顶菊发生和分布情况。野外试验播种时间应提早到年前。

综合试验研究结果表明:本地杂草出苗快、生长势强的植物对黄顶菊生长有非常显著的抑制作用。高大植物由于植株郁闭,使得黄顶菊生长受到严重抑制,试验效果显著。昆虫防治技术尚待研究。选择耐旱耐瘠薄的替代植物品种进行试验。

参考文献

[1]郑志鑫,王瑞,张风娟,万方浩.外来入侵植物黄顶菊在我国的地理分布格局及其时空动态[J].生物安全学报,2018(4):295-299.

[2]于新芹,陈慧民.河南安阳市外来入侵生物黄顶菊危害现状及其防除试验[J].农业工程技术,2021(5):91-93.

[3]高尚宾,张宏斌,孙玉芳,张国良.植物替代控制3种入侵杂草技术的研究与应用进展[J].生物安全学报,2017(1):18-22,102.

[河南省安阳市农业环境监测站路晓云,于新芹(通讯作者)】