高密度城市社区卫生服务中心优化设计研究

——以深圳市为例

2022-06-27张倩倩深圳大学建筑与城市规划学院硕士研究生

文/张倩倩 深圳大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

唐海达 深圳大学建筑与城市规划学院 博 士(通讯作者)深圳市医养建筑重点实验室(筹建启动) 助理教授

引言

改革开放以来,我国经济与社会飞速发展,城镇化率逐渐提高,土地资源稀缺使得城市向高密度、紧凑型模式发展成为必然趋势。然而,相比城市发展速度而言,城市重要公共基础设施发展速度却相对滞后,尤其是基层医疗卫生建设还有巨大的发展空间。其主要原因是社会关注度不够,发展模式不完善,无法快速应对居民日益变化的医疗需求[1]。

社区卫生服务中心作为我国基层医疗卫生机构的主体,主要服务于中心所辖社区及周边的所有居民,为其提供包括医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”化的综合服务。已经成为现代医疗建筑中不可或缺的一部分。探讨高密度城市下社区卫生服务中心(以下简称社康中心)的优化设计策略,有利于基层医疗卫生体系的全面建设,并在不断推进的城市化进程中,加速我国城市公共基础设施的发展[2]。

已有研究主要从其服务人群角度出发进行探讨,有关注全体服务人群的社康中心设计策略、就诊环境方面的研究[3,4],包括关注老人的对社康中心在医养结合背景下的转型发展、功能配置方面的探讨[5-8],以妇女儿童为重点对社康中心的妇幼友好设计以及功能流线设计等方面的策略探讨[9,10]。对高密度城市背景下的医疗机构的建筑设计研究主要以大型医疗机构为主[1-11],而对社康中心这类基层医疗机构的研究还停留宏观层面上的均衡性分析上[12],缺少对其建筑设计层面上的深入挖掘。

深圳市作为典型的高密度城市,具有人口稠密、土地资源稀缺等特征。其社康中心建设年代较晚,发展较为滞后,且总量分布不均,区域发展不均衡,呈现出中心密、边缘疏、老区多、新区少的空间分布特点[12]。因此,本文以深圳市为研究对象,通过对该市社康中心进行随机抽样调查,对其建设选址用地、建设规模与功能构成以及内部空间布局等情况进行了实地调研,并对其存在的现状问题进行了分析与总结,提出可行的优化策略,以期为高密度城市社康中心的全面发展提供思路。

1 基本情况

1.1 调研概况研究对象

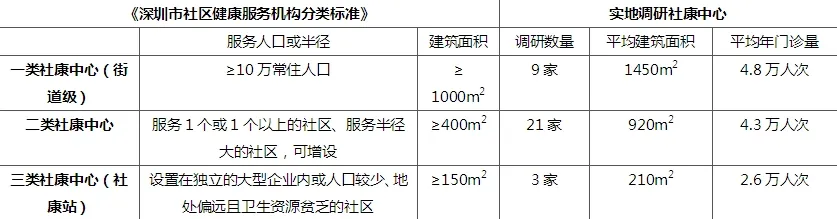

根据深圳市卫生统计提要,截至2019 年底,深圳市共有基层医疗机构4826 家,已建立的社康中心647 家,占总基层医疗设施的13.4%。针对这647 家社康中心以5%的比例按行政区分层抽样,共随机筛选出33 家。通过实地调查访谈、现场测绘、照片记录等方式展开调研,以全面反映深圳市社康中心的现状。《深圳市社区健康服务机构分类标准》中按照服务人口与半径将社康中心分为三类,本次调研的社康中心中包含了一类社康中心9 个、二类社康中心21 个、三类社康中心3 个,其建设规模均满足该标准中所规定的最小面积(表1)。

表1 三类社康中心分类标准与实际调研情况(表格来源:作者根据《深圳市社区健康服务机构分类标准》与实地调研资料绘制)

1.2 建设现状

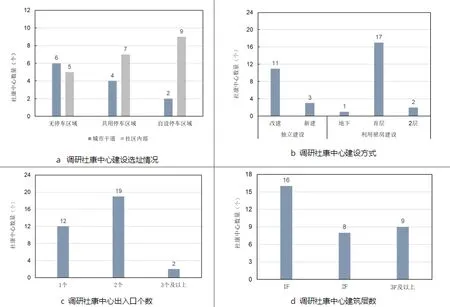

(1)选址用地与建设方式

调研所选取的33 家社康中心大部分在2000—2010 年间建造,建设年代较晚。其建设选址主要有面向城市干道与位于小区内部两种。其中30%的社康中心直接面向城市干道,人流车流量均较大,可达性较好,但环境较为嘈杂。70%的社康中心建设在小区内部,环境相对较安静,但随着周围道路等级的变弱其可达性有所下降。选址用地的不同直接影响停车位的配建。走访社康中心相关负责人获悉,停车位的不足往往制约了社康中心的门诊量。当选址面向城市干道时其建设用地较为紧张,自设停车位的社康中心仅占16%,停车需求难以满足。当其选址位于小区内部时,其建设用地相对宽松,仅24%的社康中心未设置停车区域(图1a)。

图1 调研社康中心基本情况(图片来源:作者自绘)

深圳市社康中心主要有两种建设方式。第一种是独立建设,多由居民自建房或者工业厂房等老旧建筑改建而来,本次调研中仅有3 家为新建建筑;第二种是利用多层或高层建筑裙房建设。按照《社区卫生服务中心、站建设标准》建标163-2013 中的规定社康中心若设置在公共建筑内,应为相对独立区域的首层。但本次调研中仍有少数社康中心位于二层甚至负一层(图1b)。该标准中规定社康中心的临床科室用房与预防保健科室用房应自成一区并分设出入口,且预防保健科室用房中的计划免疫、儿童保健用房宜设置在首层,并设置单独的污物的运送出入口。但实际上,经调研统计仅有36%的社康中心将预防保健与基础诊疗分设入口,单独设置污物出口的社康中心也仅占27%(图1c),超过一层的社康中心过半,但仅有1 家将计划免疫、儿童保健用房设置在首层(图1d)。

(2)建设规模与功能构成

调研社康中心的规模大小不一,面积从100m2到3000m2不等,均满足三类社康中心的最低标准,但其规模与年度门诊量之间并无显著相关性(图2)。二类社康中心平均建筑面积仅占一类社康中心的62%,但其年门诊量与一类社康中心的比例高达90%(表1)。进而通过对33 家社康的“患均建筑面积”(患均建筑面积=医院建筑面积/日均门诊量)进行统计分析[13],以衡量其医疗资源的供需匹配程度。当社康位于I区(患均面积小于5m2)时其医疗资源相对紧张,供不应求。而当其位于Ⅲ区(患均面积大于15m2)时存在一定的资源浪费现象,Ⅱ区域中社康中心的服务量与需求量相对比较匹配(图2)。

图2 社康中心建筑规模与诊疗量的关系(图片来源:作者自绘)

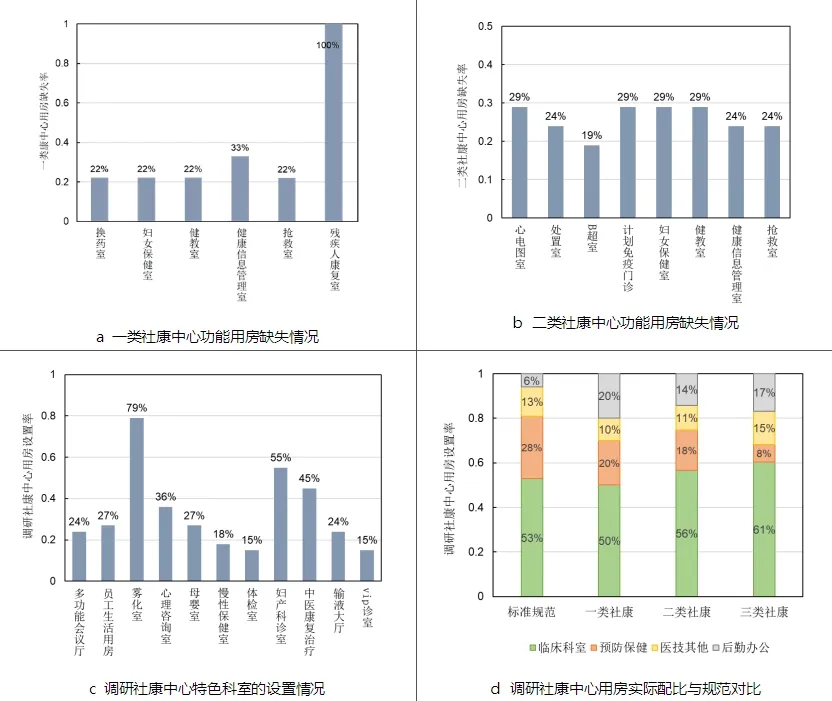

在功能配置上,社康中心的功能用房主要包括临床科室、预防保健、医技其他和后勤办公这四种类型。此前2006 年的调查数据显示深圳市社康中心在预防保健用房设置上比较薄弱[14],此次调研发现社康中心的预防保健用房仍然存在缺失现象,具体表现为妇女保健、健康教育室、健康信息管理室以及计免门诊的缺失。此外,对《深圳市社区健康服务机构分类标准》中规定的其他必备用房也存在不同程度的缺失。主要表现为残疾人康复室、抢救室等临床科室与心电、B 超换药室等医技科室的缺失。虽然各个社康中心会选择性增设雾化、妇产科、中医治疗等相应的用房,可弥补各类科室配置的不足,但通过对这四类用房的面积配比统计发现,三类社康中心的预防保健科室配比分别为20%、18%、8%,远低于标准规范要求的28%,而其后勤办公用房配比分别为20%、14%、17%,却远超过规范要求的6%(图3a、b、c)。三类社康中心的面积配比现状总体表现为预防保健科室配比严重不足,医技用房相对不足,办公用房普遍偏高(图3d)。

图3 社康中心功能构成情况(图片来源:作者自绘)

(3)布局模式与内部空间

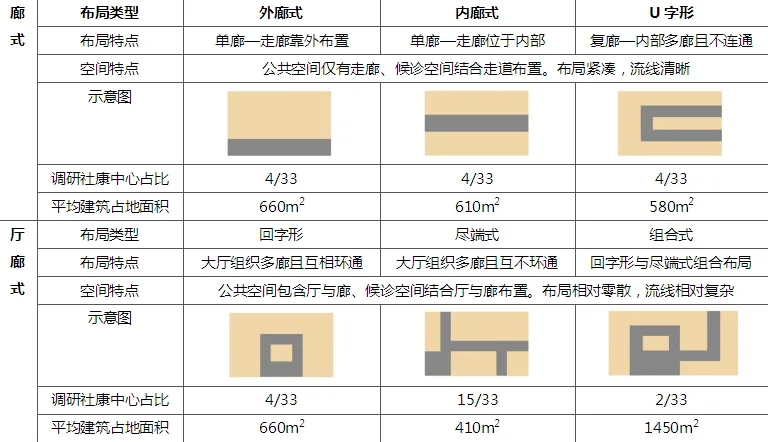

由于深圳市社康中心大都利用建筑裙房建造或由已有建筑改建,受既有建筑结构的影响,其内部布局通常仅由厅与廊来组织。根据厅廊位置变化及组合方式,平面布局可分为表3 所示的外廊式、内廊式、U 字形、回字形、尽端式、组合式这六类。

廊式平面一般适用底层面积小、用地规整的社康。由于仅通过走廊来组织功能,空间层次单一且候诊空间狭窄,人流量大时易产生局部拥堵。外廊式可满足自然采光的要求,但单一流线过长。内廊式以及U 字形布局能相对缩短单一流线的长度,但内部无法自然采光通风的房间较多。厅廊式平面一般适用底层面积大,用地不规则的社康。厅与廊组合增加了空间层次并且可形成大厅集中候诊、走廊二次候诊的分级候诊模式,但往往因为缺少对厅式候诊空间的二次划分导致各类候诊人群混杂。其中回字形平面的中部房间无自然采光通风。尽端式布局路径分叉多,流线较为复杂,易出现组织不当而增加就诊折返率的现象。组合式布局相对比较合理,但建筑占地面积较大,建设要求较高,调研案例中仅有2 例采用该布局(表2)。

表2 调研社康中心内部平面布局关系(表格来源:作者自绘)

2 主要问题

通过对深圳市社康中心进行系统的实地调研后发现,其建筑设计层面上存在较大不足,以下主要从其设计模式、空间品质以及就诊便利性方面进行总结分析。

2.1 建设用地紧张,设计模式固化

不同于综合医院以治疗为主的服务模式,社康中心以防治结合模式同时服务于患病人群和健康人群,需要将基础医疗和公共卫生流线分开,避免这两类人群的交叉感染。但在建设用地紧张的制约下难以严格地区分基础诊疗流线、公共卫生流线以及污物流线,导致人流混杂、洁污混区的问题。另外此次疫情短时间大规模的暴发也揭示了弹性设计对突发安全卫生事件防控的重要性,然而有限的建设用地限制了社康中心的弹性发展空间,使其无法快速应对紧急情况。

为促使基本医疗下沉到社区,缓解大医院的医疗压力,政府制定了“社区首诊”和“双向转诊”制度,即由社康中心承担常见病多发病的患者,并将疑难重病患者转诊到大医院,待治疗稳定再将病人从大医院转诊回到社康中心进行后续康复治疗。但由于社康中心在建设时盲目以“六位一体”的定位为准则,或照搬综合医院的设计模式进行功能布置,造成了建设规模不适宜、功能构成不合理、社区医疗资源无法得到充分利用的现状。据卫健委数据统计,2019 年深圳市社康中心向下转诊人次仅占向上转诊人次的10%,产生这一现象的原因一方面可能是由于转诊通道的单一;另一方面可能是由于社康中心在功能用房配置上存在不足,难以提供向下转诊所需的康复保健服务。从功能配置情况来看,调研社康中心自主增设的科室还停留在妇产科诊室及中医治疗等基础用房上,针对术后康复、慢性保健这类护理科室的配置明显不足,无法满足患者出院后的康复护理需求(图3c)。多功能会议室、员工生活室等大面积的后勤办公类用房未得到充分利用,压缩了预防保健科室的配置,可见社康中心的设计模式与实际医疗需求脱节,从而导致供需不匹配,资源浪费严重。

2.2 分区界限模糊,空间品质低下

社康中心在没有分设出入口的情况下,仅由廊或厅来直接连接各功能分区,平面组织形式单一带来的界限模糊性,导致了不必要的人流穿越与混杂。计划免疫门诊主要提供接种服务,使用人员密集,接种流程复杂。调研社康中心的计划免疫门诊空间也缺乏设计,仅采用座椅、标识等区分登记等待、候种、留观等不同空间,无法对人流进行限定与引导,使得各类人群混杂,增加了交叉感染风险。

社康中心的公共空间往往具有高度的功能复合性。门厅空间通常兼具挂号、取药、候诊以及集散等功能,走廊空间兼做交通与候诊使用等,但往往缺乏适宜的尺度导致空间品质低下。根据环境心理学理论中提出的社交距离(1.2 ~3.75m)最小值计算,可知个人空间面积在4.5m2以上较为舒适[15],而调研社康中心门厅空间平均面积仅33m2。《社康社区卫生服务中心、站建设标准》建标163-2013 中也规定了不同候诊模式下的走廊净宽:单侧候诊时不应小于2.4m;两侧候诊时不应小于2.7m;不设候诊时应不小于2.1m。而调研社康中心中仅有35%满足要求,人流量大时则难以保障良好的空间舒适度(图4)[16]。

图4 调研社康中心现状(图片来源:作者自绘)

2.3 全龄友好不足,就诊过程不便

本次调研中所有社康中心均未配置无障碍停车位,3 层及3 层以上的社康中心中仅有40%配备无障碍电梯,以及广泛存在的一系列的无障碍设计的缺失现象,包括入口未设置无障碍坡道、走廊宽度不满足轮椅通行要求、未设置无障碍卫生间、地面未采用防滑材料以及未设置防滑扶手等。在相应的功能用房以及配套设施的设置上也显示出社康中心对妇幼人群的就诊行为特点缺乏考虑。针对妇幼设置的妇女保健室在一、二类社康中心中均存在缺失,母婴室的设置率仅为27%(图3c)。儿童无论是身体还是心智都尚未成熟,抵抗力以及心理承受能力都较弱,但社康中心往往缺少为其设置的停留区或是娱乐设施。儿童容易各处走动,增加安全事故风险[9]。此外,大部分社康中心将计划免疫门诊设置在非首层,也加剧了新生儿接种的不便(图4)。

3 优化设计策略

要解决高密度城市下社康中心的发展问题,需要在将其相关国家、省市的标准作为指导的前提下因地制宜地进行建设,最大化利用既有资源,完成存量优化发展。更重要的是从社区人口构成特点、建成环境等影响因素出发进行合理的功能配置,实现供需匹配最大化,以及从人性化的角度进行空间流线上的设计以满足其服务对象多目标的需求(图5)[17]。

图5 社康中心优化设计策略框架(图片来源:作者自绘)

3.1 建设模式

与大型综合医院相比,社康中心的规模小,要求相对较低。在深圳这类高密度城市中,土地资源稀缺,难以严格按照规范要求独立建设所有的社康中心,可根据其建设用地所在区域进行灵活选择建设模式。当选址位于非中心城区,可主要利用居民自建房、工业厂房等进行改建[18,19],适当予以新建。当其位于中心城区时,可建设区块有限,宜利用小区裙房建设,并且合理避让城市干道以留出足够的缓冲空间,满足停车需求,同时也能提供弹性发展用地以应对突发安全卫生事件时的紧急需求。

3.2 功能构成

社康中心在进行功能配置时,需改变传统观念,根据其服务社区的实际医疗需求,对功能科室配置有所侧重、适当整合、错峰使用,以最大化利用其医疗资源。若社区老龄化程度较高,则应着重设置中医理疗、慢性保健等提供康复护理服务的科室;若社区处在工业区,外来务工人员较多,则应侧重全科诊室等提供基础诊疗服务的科室的布置[20]。通过对已有科室进行内部整合,有效地避免资源浪费,弥补现有用房配置不足的问题。可将提供基础诊疗的全科诊室兼做咨询室提供常见病、多发病的咨询服务,中医理疗等康复组团内可增加术后康复、辅助治疗等功能。医技科室可与日常保健用房合并设置提供常规体检服务等。可将会议室等使用频率低的办公用房分时段供居民作为健教室、图书馆等共享功能使用,盘活社康中心闲置资源(图6)[5-21]。

3.3 空间布局

社康中心在进行内部空间设计时应将基础医疗流线与公共卫生流线分开,并设置专门的污物处理流线[2]。有条件的社康还应设置快速、方便的急诊流线,将急诊科室结合出入口形成尽端布局,最大程度缩短急救流线,提高效率。在功能分区之间置入过渡空间以强化分区,增加空间层次。对门厅空间、走廊候诊空间以及楼电梯交通枢纽等公共空间节点进行适度放大,用于人流集散。对大面积的诊疗空间进行必要的分割,以独立房间、围合区域这类积极空间代替仅靠标识划分的消极空间,对人们的行为进行有效限定与引导,避免大空间下人群的无序聚集现象[22]。

3.4 人性化设计

社康中心在设计时需针对老人、妇女以及儿童这三类特殊人群进行相应的人性化设计设置。设置健康体检、慢病保健、日常护理等用房满足老人的医疗需求,设置完备的无障碍系统,包括无障碍停车位、入口坡道、无障碍洗手间、电梯、扶手等以保证老人的就诊便利性;配备适宜的播报、导视系统,提高老人在就诊时的信息的可接收度。宜设置母婴室、婴儿整理台、婴儿车停放处等相关设施满足孕产妇女就医需求;妇科诊室、妇科治疗室等科室设置应单独设置保障妇女隐私需求;宜考虑到儿童的生理心理特征为其设计活泼的室内环境,设置特定的玩耍区域以及符合儿童尺度的设施;儿童相关用房宜布置在首层且有独立出入口,减少与其他流线的交叉,保障儿童的安全需求。

结语

随着医疗卫生体制的不断改革,社区卫生服务的发展已经成为中国医疗卫生建设中不可或缺的一环。如何在高密度城市背景下谋求社康中心的高质量发展是推动现代中国医疗建筑发展亟待解决的问题。本文针对深圳市社康中心存在的建设用地紧张、分区界限模糊以及全龄友好不足的问题,初步提出要因地制宜确定建设模式、结合实际需求进行功能配置、考虑不同服务人群进行空间布局以及人性化设计的优化策略。然而,本文仅为高密度城市康中心的发展提供了思路,尚未对上述策略的具体行动方案进行深入探讨,未来需对该方面进行进一步深入研究。