新生代农民工职业适应能力提升对策研究

——基于安徽省的调查数据

2022-06-24汪路金王永桂

汪路金 王永桂

(黄山学院,安徽 黄山 245000)

一、问题的提出

“新生代农民工”这一概念由中国社科院学者王春光于2001 年首次提出,2010 年被中央一号文件正式使用。 当前学界普遍认为,新生代农民工是指出生于二十世纪八十年代之后,拥有农业户籍,但是以非农就业为主的人群。 国家统计局2020 年公布的数据显示,我国农民工总人数高达28,560 万,其中新生代农民工占比为49.4%,达到了14,109 万人[1]。 总体而言, 与老一代农民工 (新生代农民工的祖辈和父辈)相比,新生代农民工具备更高的学历层次、具有融入城市的强烈愿望[2]、缺少对农村土地的依恋。 显然, 新生代农民已成为我国农业转移人口市民化的主力军,更是新型城镇化建设的中坚力量[3]。 新生代农民工要实现市民化,顺利在城市安身立命,关键要能在城市里实现就业,并不断实现职业发展和提升。而新生代农民工职业发展和提升的前提在于具备良好的职业适应能力,以应对现代职场的变化和挑战。当前,新生代农民工职业适应能力实际情况如何,具有哪些特性,应如何应对,有待进一步去探究。

安徽是我国人口较多的省份, 一直以来就是农业劳动力输出大省,农民工数量众多。 据安徽省统计局公布的数据,2020 年安徽全省农民工总量1,967.4万人[4],在全国农民工中的占比达7%。 参照全国的相关数据比例进行计算, 安徽省的新生代农民工数量约为1,000 万人,是个相当庞大的群体,其各项特征具有典型参考价值。 因此,本文基于安徽省的调查数据, 深入分析研究新生代农民工的职业适应能力状况,并结合分析研究的结果,针对性地探讨提升新生代农民工职业适应能力的相关对策。

二、研究样本与设计

(一)研究样本

本研究所指的“新生代农民工”,主要界定标准有三个:一是户籍标准,必须具有农村户籍,这是界定是否为农民身份的官方标准;二是年龄标准,根据“出生于二十世纪八十年代之后”这一指标,结合成年可参加工作的年龄要求, 把年龄设定在18-40 周岁之间;三是职业标准,在所从事的职业上,必须是非农就业,即在农业以外的行业就业。 从地域范围来看,研究对象为安徽省所辖的16 个地级市的新生代农民工,只要求具有安徽省农村户籍,但是对他们的实际就业地点并不限定,可以在安徽省内,也可以在安徽省以外。 本研究采用问卷调查的方法收集相关数据,调查时间为2021 年11 月1 日至30 日,总共收集到1,079 份网络反馈数据, 其中符合新生代农民工标准的问卷共729 份。 通过对调查数据的进一步筛查,删除了答题不完整的数据后,最终用于本研究进行分析研究的反馈数据共562 份。 表1 显示了调查对象的人口统计学特征基本情况。

表1 调查对象人口统计学特征

(二)问卷设计

调查问卷的内容分为个人信息和测量信息两大部分: 个人信息部分共包含5 个题项, 用于收集性别、年龄、户籍地、教育程度、工作年限等人口统计学信息。 测量信息部分,即职业适应能力量表,采用的是由北京师范大学心理学部侯志瑾教授等编制的《职业适应能力量表(中国版)》[5]。 该量表共有24 个测量题项,4 个模块(职业关注、职业控制、职业好奇和职业自信),每个模块均包含6 个测量题项。 量表采用利克特五点量表法来测量调查对象的倾向性,所有测量项均含“完全同意、同意、不确定、不同意、完全不同意”5 个点,分别对应分值“5、4、3、2、1”;量表各测量项都是正向题目,得分越高表示状态越好。问卷着重关注新生代农民工的长期职业生涯, 而非其某个时间点或时间段具体从事的职业, 并主要针对他们的主观感受和态度进行量化测算。

在问卷调查的具体实施上, 根据当今信息社会互联网和智能手机已经普及的实际情况, 采用便利抽样的方法实施网络调查。 具体操作方法为在问卷星网络调查平台设计好网络调查问卷, 然后通过微信、QQ 等社交软件, 向调查对象推送网络调查问卷开展数据采集。 为保证调研质量,在问卷正式发放前开展了预调查,结果显示问卷的信度和效度较好。 本次问卷调查数据分析工具主要使用统计分析软件SPSS24.0 来完成。

三、研究内容分析

基于问卷调查所收集到的调研数据, 通过两个角度来分析研究新生代农民工的职业适应能力,一是通过综合分析总结新生代农民工的职业适应能力的整体状况, 二是结合个体差异因素探讨新生代农民工的职业适应能力的影响因素。

(一)新生代农民工职业适应能力总体状况

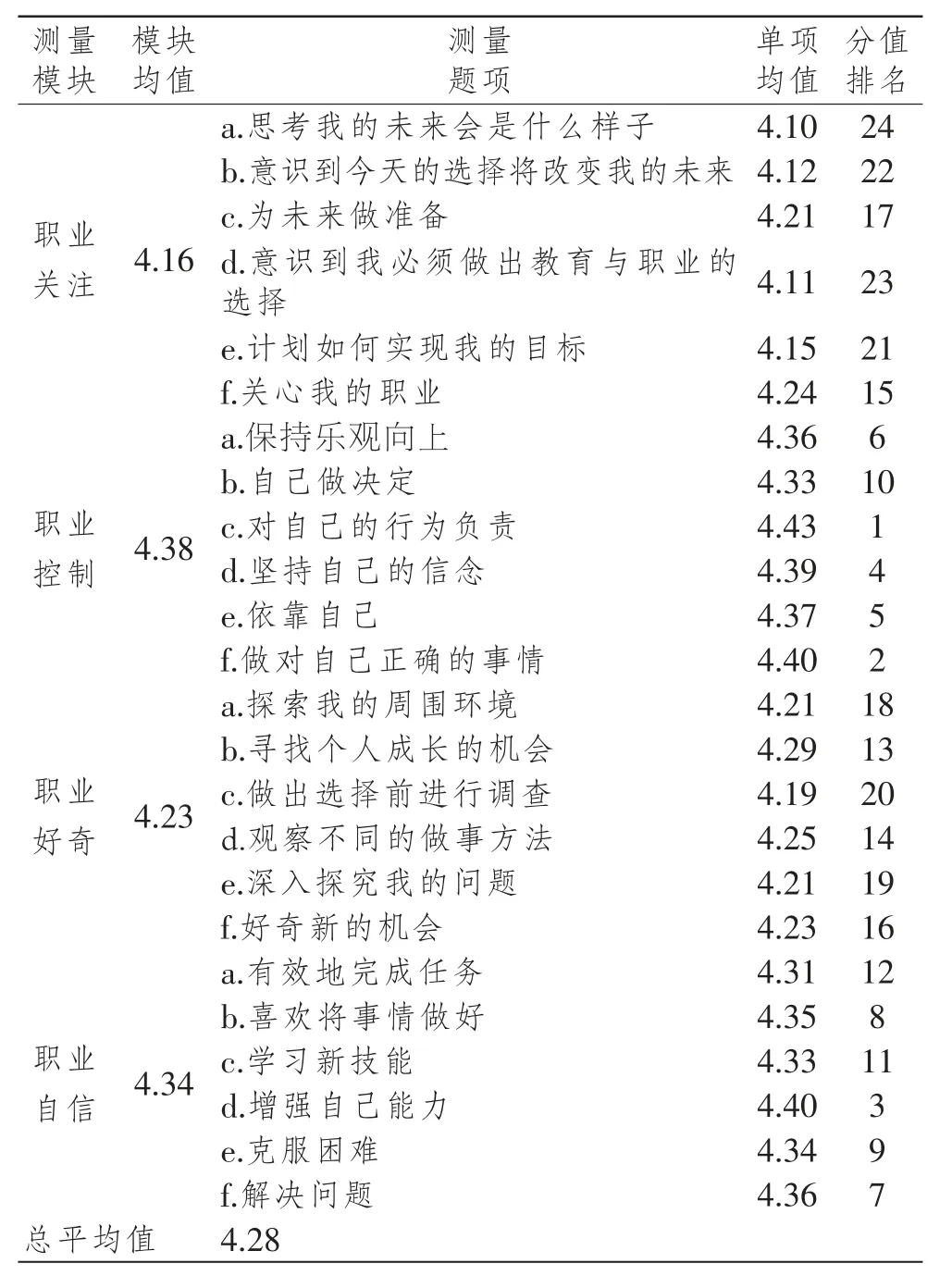

通过综合分析对比新生代农民工在职业适应能力测量表4 大测量模块和24 个测量项的具体得分情况, 可以把新生代农民工职业适应能力总体情况总结归纳为以下三个方面。

1.新生代农民工职业适应能力总体上处于较好水平。 表2 显示,新生代农民工职业适应能力分为4大模块24 个测试项,每项得分满分为5,总平均得分4.28,处于“同意”和“完全同意”两个答项区间,属于较好的水平。 说明在职业适应的总体意向和态度上,新生代农民工积极向上, 这与我们中华民族一直以来的勤劳能干、奋发进取、积极向上的优良传统是一致的,同时也反映努力工作、不断提升、担当作为等正向思想观念已经深入新生代农民工的头脑。

表2 新生代农民工职业适应能力测量分值一览表

2.新生代农民工的职业控制和职业自信较好,但职业好奇和职业关注有所欠缺。 从新生代农民工职业适应能力四大模块的得分情况看,职业控制、职业自信、职业好奇、职业关注的平均得分为4.38、4.34、4.23、4.16。 其中职业控制得分最高,职业自信次之,表明新生代农民工希望能掌控自己的职业, 并有较高的自信心。 职业好奇和职业关注的得分都偏低,尤其是职业关注得分最低, 说明新生代农民工对职业的探索和关注不够。 职业好奇和关注的不足与职业控制和自信的充盈同时并存,这是一个矛盾的状况,新生代农民工或许有些盲目自信。

3.新生代农民工的职业责任心较强,但是职业长远规划有所不足。 从新生代农民工职业适应能力的24 个测量项的平均得分情况来看, 得分最高的前三项是“对自己的行为负责(4.43)”“做对自己正确的事情(4.40)”“增强自己能力(4.40)”,反映新生代农民工责任心较强, 希望自己能做好工作并不断提升自我,这对于提升他们的职业适应能力具有积极促进作用。24 个测量项中得分最低的后三项是“意识到今天的选择将改变我的未来(4.12)”“意识到我必须做出教育与职业的选择(4.11)”“思考我的未来会是什么样子(4.10)”,从中可以看出新生代农民工对职业的未来思考和规划关注不够,这对于他们职业生涯的长期发展不利,也不利于他们职业适应能力的提升。

(二)个体差异对新生代农民工职业适应能力的影响

新生代农民工职业适应能力量表包含24 个测量项,每项满分为5,合计满分120。 调查对象的平均得分为102.69,属于较高水平,与各测量项平均得分综合分析中得出的结论相一致。 结合个体差异情况开展进一步分析, 结果显示个体差异对新生代农民工职业适应能力的影响程度情况不一,具体如下:

1.性别因素对新生代农民工职业适应能力的影响不明显。 表3 展示的是不同性别的新生代农民工在职业适应能力测量中的平均得分情况, 男性101.44,女性103.89,虽然女性比男性高,但分差只有2.45,占总分120 分的2.04%,数值很小,而且离总体平均分102.69 的偏离程度也很小。

表3 不同性别新生代农民工的职业适应能力测量平均得分表(满分120)

2.新生代农民工职业适应能力总体上随年龄的增长而不断弱化。 表4 显示了不同年龄段新生代农民工在职业适应能力测量中的平均得分情况, 其中26-30 岁年龄段的得分最高,应该是这个年龄段已经逐渐适应职场,积累了一定工作经验,因此职业适应表现最好。然后职业适应能力在31-35 岁以及36-40岁年龄段逐步下降, 甚至比不上初入职场的18-25岁年龄段。 这个数据令人感到不安和困惑, 难道35岁真的是职场“生死线”[6]并即将遇到中年职业陷阱?按照现在的规定,35 岁距离60 岁的法定退休年龄还有25 年,而且还面临上有老下有小的境况,若陷入职业危机,问题就严重了。

表4 不同年龄新生代农民工的职业适应能力测量平均得分表(满分120)

3.新生代农民工的职业适应能力随着文化程度的提升而增强。 表5 的数据显示,新生代农民工的职业适应能力平均得分, 随着文化程度的提升而逐次增强。 本科以上与小学文化程度的新生代农民工的平均得分相差9.04 分,占比接近总分120 的10%,说明两者职业适应能力差别较大。 另外,受教育程度在大专及以上的新生代农民工, 他们的平均得分都高于总体平均分102.69, 大专以下学历层次的新生代农民工,得分都低于总体平均分102.69,说明是否接受高等教育对职业适应能力有较大影响。

表5 各文化层次新生代农民工职业适应能力测量平均得分表(满分120)

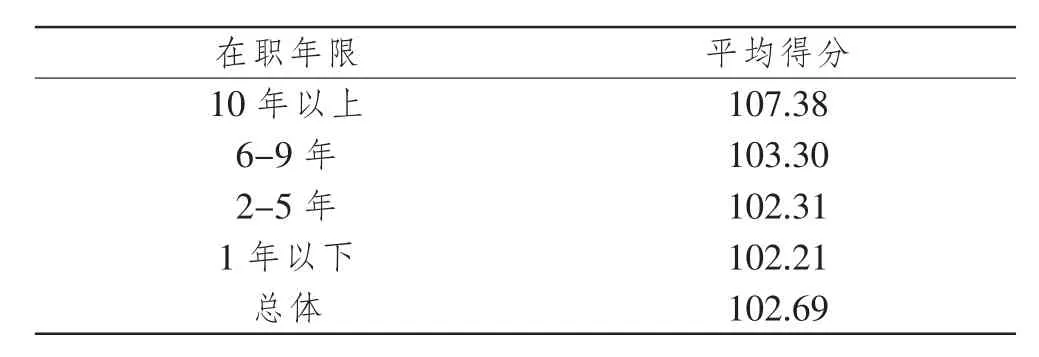

4.在同一单位任职年限越长的新生代农民工,职业适应能力越强。 表6 数据显示,新生代农民工在职时间越长,职业适应能力得分越高,尤其是在职6 年以上的得分超过总体平均分102.69, 因此在职时间越长职业适应能力越强, 原因应该是在同一单位任职时间越长,越能适应该单位的工作环境。 从刚入职到在职5 年以内这一时间段, 新生代农民工的职业适应能力得分比总体平均分102.69 更低, 其成因有可能是这段时间还处于工作变动和逐步适应期。

表6 不同在职年限新生代农民工的职业适应能力测量平均得分表(满分120)

另外,由于户籍归属安徽省16 个地级市的新生代农民工样本量不均衡,有的样本量太小,难于体现地域代表性,因此,地域因素对新生代农民工职业适应能力的影响, 无法在现有数据的基础上进行分析判断。

四、结论与讨论

本研究通过对安徽省新生代农民工开展问卷调查,收集他们职业适应能力的实证数据,并进行综合研究分析, 从而总结归纳出新生代农民工职业适应能力的三个主要特点: 一是职业控制和职业自信较好,但职业好奇和职业关注有所欠缺;二是职业责任心较强,但是职业长远规划有所不足;三是年龄、文化程度、 在职年限等个体差异对其职业适应能力的影响较大。 总之,新生代农民工的职业适应能力在总体表现上处于较好水平,具有自信、自强、担当、进取等正向发展态势, 但是仍然还一定程度上存在知识不够、实践缺乏等不足之处。 因此,政府管理部门等有关各方需要切实采取有效措施, 进一步优化和提升新生代农民工的职业适应能力。 针对新生代农民工职业适应能力的基本特点, 结合当今就业市场的实际情况和发展趋势,特提出以下对策建议。

1.对新生代农民工加强职业生涯规划教育引导。本次问卷调查数据显示, 新生代农民工对职业生涯规划的关注重视不足, 缺乏职业生涯规划知识和意识,这不利于他们职业适应能力优化和提升。 因此,政府职能部门、用工单位、社会组织等相关各方要切实加强对新生代农民工的职业生涯规划教育引导:第一,加强宣传引导,引导他们提高对职业生涯规划的重视程度, 充分领会职业生涯规划对提升就业适应能力、促进职业生涯长期良性发展的重要意义;第二,加强知识传授,引导他们认真掌握职业生涯规划知识,积极锻炼提升职业生涯规划技能,促使他们深刻准确地认知自我和工作世界[7];第三,加强实践探索,引导他们践行职业生涯规划,努力规划设计好自己的职业生涯,提升职业适应能力。

2.强化对新生代农民工的职业技能教育和培训。在信息社会时代, 知识和技能更新换代的速度越发快速, 职业技能教育和培训已成为提升职业适应能力的重要举措。《2021 新生代农民工职业技能调研报告》指出,与赚钱相比较,“95 后”新生代农民工更加重视提升自我, 有近七成受访者渴望获得职业技能培训机会,哪怕自己掏腰包,他们也想参加职业技能培训[8]。 因此,政府相关职能部门要因势利导,积极作为,“逐步形成就业导向、政策扶持、企业主导、社会参与的运行机制,健全培训需求调查、职业指导、分类培训、技能评价、就业服务协同联动的工作机制。”[9]用人单位要转变用工思维, 对新生代农民工不但要使用好,还要培育好,通过加强职业技能教育培训提升人职匹配程度。 新生代农民工自身要提升职业技能意识,积极参与职业教育培训,不断提升个人职业技能素养,强化职业适应能力。

3.推动新生代农民工接受高等学历继续教育。本次问卷调查数据显示, 新生代农民工的职业适应能力与接受高等教育明显正相关。2020 年,我国高等教育毛入学率54.4%[10], 高等教育进入普及化阶段,接受高等教育逐渐成为现代职场人士的普遍需求[1]。2020 年,16.5%的外出农民工具有大专及以上学历,虽然新生代农民工的比例肯定更高, 但是仍有很大提升空间。 为进一步推动新生代农民工接受高等教育,高等学校要积极发挥作用,针对新生代农民工的需求积极调整,合理设置学科专业、修订人才培养方案、优化教学方法,努力推动高等学历继续教育的各种形式,诸如函授、自考、远程教育等,协调共进,促进新生代农民工提升文化和专业素养。 政府教育主管部门要正视新生代农民工接受高等教育的需求,积极回应,适时出台相关政策举措,切实助力新生代农民工提升受教育水平。 教育部、中华全国总工会已付诸行动,联合推进“农民工学历与能力提升行动计划”,并且成效显著,截止到2020 年,向130 多万人次的农民工提供学历继续教育服务[11]。

4.切实化解新生代农民工的婚姻家庭难题。本次问卷调查数据显示,年龄因素对新生代农民工就业适应能力有明显影响。 新生代农民工基本上都是适婚人群,面临着婚姻家庭这些人生重大事项。 婚姻对就业适应能力有一定关系,有研究发现新生代农民工的婚姻状况与就业稳定性在1%水平上显著相关[12]。目前影响新生代农民工的一个严重问题是因男女比例失调、天价彩礼等因素导致的男性单身现象。据《2020 年农民工监测调查报告》,目前新生代农民工中男光棍数量高达1,745.23 万人;另外,新生代农民工中离婚现象也并不鲜见,2020 年男性新生代农民工中离婚或丧偶数量达318.25 万人[1]。 因此,有关部门要切实关心男性新生代农民工的脱单问题,从严整治农村天价彩礼现象, 引导形成婚恋生育新观念、新风尚。 新生代农民工的家庭难题重点在子女教育和父母养老, 需要教育、 社会保障等部门联合行动,采取有效举措,解决新生代农民工的后顾之忧。

5.着力提升新生代农民工的就业稳定性。本次问卷调查数据显示, 在同一单位任职年限越长的新生代农民工,职业适应能力越强,这说明新生代农民工的就业稳定性对其职业适应能力有正向影响作用。新生代农民工的就业稳定性受到微观和宏观两方面因素的综合影响。 微观因素包括性别差异、 年龄区别、婚姻状况、子女教育、户口所在地、人力资本、社会资本等个人因素,以及单位性质、薪酬水平、福利待遇、工作时长、劳动强度、合同保障、福利保险、人际关系、职业培训等组织因素[13]。 宏观因素主要包括户籍制度、就业政策、权益维护、城乡收入差距等因素。 微观因素中,相比较而言组织因素的影响更为关键和直接。 因此, 用工单位要严守国家就业政策规定,关心爱护新生代农民工,保障和维护他们的合法权益,促进他们职业成长发展。 另外,政府也要充分发挥作用,适时制定出台相关政策和法律法规,营造良好的宏观就业环境,促进新生代农民工安心就业、稳定就业,不断提升就业适应能力。