针刺治疗颈性眩晕症临床观察

2022-06-24李静

李 静

(鞍山市第三医院针灸室,辽宁 鞍山 114001)

颈性眩晕症是由于椎动脉供血不足而导致的眩晕,该疾病是临床骨科中常见且多发的一种临床综合征。椎动脉供血不足的原因与颈部病变有关,如颈椎病、椎动脉畸形、椎动脉痉挛等都会导致椎动脉供血不足[1]。在发生颈性眩晕症后,患者会出现眩晕、头痛、颈部疼痛等症状,对患者的生活、健康影响较大。为了改善患者临床症状,必须给予及时有效地治疗。

目前临床上治疗颈型颈椎病的方法较多,中、西医治疗都发挥着重要的作用[2]。就中医治疗中的针刺治疗而言,近年来在临床上应用十分广泛,尤其在各种骨科疾病治疗中有着确切疗效。基于此,本研究就以80例颈性眩晕症患者为例,分析针刺治疗的效果,详细如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究对象均为鞍山市第三医院2019年1月—2020年6月收治的80例颈性眩晕症患者,基于患者治疗方法的不同分为对照组和观察组,各40例。对照组中男性23例,女性17例;年龄范围34~68岁,平均(45.9±2.1)岁。观察组中男性24例,女性16例;年龄范围33~69岁,平均(46.5±2.0)岁。2组患者在一般资料方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本次研究已取得医院伦理委员会的批准。

1.2 入选标准 纳入标准:80例患者均经X线检查诊断;所有患者均表示同意且愿意配合研究开展。排除标准:由于其他原因所导致眩晕症的患者;存在其他重大疾病患者;存在沟通障碍的患者;对针刺治疗存在禁忌证的患者。

1.3 治疗方法 对照组40例患者给予西药治疗,治疗药物为盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司生产,国药准字H10930003,规格5 mg×20粒)每次5 mg,每日2次,连续治疗10 d为1个疗程,共治疗3个疗程。

观察组40例患者给予针刺治疗,针刺选穴包括风池、风府、脑户、大椎、肩井、陶道、外关、崇骨。在针刺治疗前,指导患者保持舒适俯卧位,将针刺部位暴露,然后对暴露的穴位进行常规消毒,消毒完成后,采用30~45 mm毫针对患者进行针刺治疗,风池、脑户采用斜刺方法向鼻尖方向进针;风府穴采用斜刺方法向下颌方向进针;崇骨、大椎、陶道采用直刺方法进针;肩井、外关采用斜刺方法进针,行针手法为平补平泻,得气后留针时间在30 min左右,每天1次。连续治疗10 d为1个疗程,共治疗3个疗程。

1.4 观察指标 对2组疗效进行观察,根据患者症状改善情况进行判定,如患者症状基本消失,且颈部活动正常则为显效;如患者症状明显改善,颈部活动明显恢复则为有效;如患者症状无改变,颈部活动障碍则为无效[3]。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%

观察2组治疗前后症状评分,评分内容包括眩晕、头痛、颈肩痛,每项评分内容为5分,总分15分,分数越高表示症状越轻。

对2组治疗前后各项能力进行评分,评分内容包括日常生活能力、工作心理水平、社会适应能力,每项评分内容为5分,总分15分,分数越高表示能力越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0软件对本次研究所得数据进行统计分析,计量资料用(±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,计数资料采用х2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

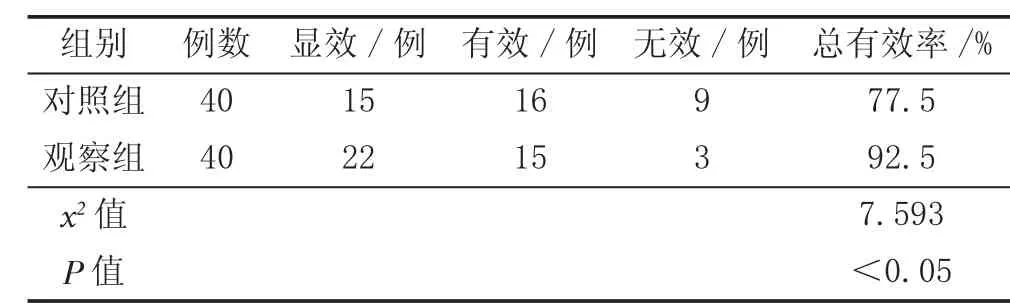

2.1 2组患者疗效比较 对照组总有效率77.5%(31/40)比观察组总有效率92.5%(37/40)更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组颈性眩晕症患者疗效比较

2.2 2组患者治疗前后症状评分比较 治疗前,2组症状评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后症状评分比较,观察组评分(12.1±2.0)更高,与对照组差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组颈性眩晕症患者治疗前后症状评分比较(±s,分)

表2 2组颈性眩晕症患者治疗前后症状评分比较(±s,分)

2.3 2组患者治疗前后各项能力评分比较 治疗前,2组能力评分数据比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组各项能力评分(13.1±1.8)高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组颈性眩晕症患者治疗前后各项能力评分比较(±s,分)

表3 2组颈性眩晕症患者治疗前后各项能力评分比较(±s,分)

3 讨论

颈性眩晕症是一种眩晕综合征,在临床上有着较高的发生率,尤其多发于中老年群体,这与中老年群体容易出现颈部退行性变化有关[4]。另外,目前该病的患者也有年轻化的趋势,这与现代人们的生活习惯、职业环境有直接的关系。在颈部退行性变化影响下,患者容易出现椎基底动脉供血不足的情况,进而导致眩晕的发生。中医学理论中,该疾病属于“眩晕”范畴,致病因素与长期低头劳作、坐姿不良、风寒湿邪等有关,在这些致病因素的影响下,患者颈部经络容易出现痹阻,最终引发眩晕[5]。基于此,治疗就需要以通络活血、祛风除湿为原则。

针刺是中医治疗中常用的一种治疗手段,即通过身体的经脉分布取穴来对患者进行刺激治疗,不同穴位在刺激作用下可以达到治疗疾病的目的[6]。本次研究结果显示,2组疗效比较,观察组总有效率92.5%(37/40)显著高于对照组77.5%(31/40),差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见,针刺治疗颈性眩晕症可以达到更好的治疗效果,这是因为相比药物治疗,针刺治疗可以直接通过刺激穴位达到通经络、活气血的作用。治疗前,2组治疗前后症状评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后症状评分比较,观察组评分(12.1±2.0)分高于对照组(8.1±2.1)分,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,2组各项能力评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,2组各项能力评分比较,观察组评分(13.1±1.8)分高于对照组(9.1±1.1)分,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见,在治疗颈性眩晕症中,应用针刺治疗可以更好地改善患者症状及能力。针刺脑户、陶道穴可以达到疏通清窍、活络止痛的功效;针刺风池穴可以帮助患者清阳升发,达到改善头晕、眩晕的作用;针刺风府穴可以达到温经活血、祛风除湿的功效;在对诸穴位共同刺激下,可以更好地改善患者疾病情况[7]。

综上所述,在颈性眩晕症中应用针刺治疗的效果显著,可以有效改善患者各项临床症状,提高患者生活能力。因此,值得在临床中积极推广与应用。