手针和不同刺激参数电针干预溃疡性结肠炎小鼠的疗效差异研究

2022-06-22李晓璐贾文睿吴小丽冯玉音蒋海旭黄玉娇刘鑫岳炳南臧颖颖袁静云刘清国

李晓璐 贾文睿 吴小丽 冯玉音 蒋海旭 黄玉娇 刘鑫 岳炳南 臧颖颖 袁静云 刘清国

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种反复发作的慢性炎症性肠病,临床表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便等,易复发且迁延不愈,具有癌变倾向[1-2]。目前尚未有彻底根治UC的治疗方法,且临床中常用来治疗UC的药物具有一定程度的毒副作用[3]。针灸作为一种绿色疗法,近年来已被广泛应用于UC的临床治疗[4]。大量研究证明针刺可以改善结肠黏膜屏障功能并纠正机体免疫功能失常,有效降低轻中度UC患者的疾病活动指数(disease activity index,DAI),缓解腹痛、腹泻、便血等临床症状,有效降低UC复发率[5-6]。而针刺与药物一样,存在量效关系,针刺剂量体现在刺激方式、刺激强度及频率、刺激时长、治疗次数及周期等方面[7-8]。因此,采用不同刺激参数会产生不同刺激量,从而导致针刺疗效出现差异。本研究通过观察UC模型小鼠体重、DAI、结肠长度、结肠组织病理变化以及结肠组织中肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)、基质金属蛋白酶-9(matrix metalloprotease-9,MMP9)的表达水平,评估手针及电针在不同刺激参数下对UC模型小鼠的疗效,从而明确针刺治疗UC的最佳干预方法及刺激参数,为后期深入研究针刺治疗UC的作用机制提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物

雄性Balb/c小鼠72只[北京斯贝福实验动物技术有限公司,许可证号:SCXK(京)2016-0006],体质量(21±2)g,8周龄。动物饲养于室温(24±1)℃、湿度(55±5)%环境中,每日光照12小时,予小鼠普通饲料、自由饮水,适应性喂养3天。

1.2 主要仪器与试剂

珞亚山川牌无菌针灸针(0.16 mm×7 mm,北京珞亚山川医疗器械有限公司),电子天平(T323S,德国Sartorius公司),A009超分辨显微组织成像系统(Lecia Aperio Versa,美国Leica公司),葡聚糖硫酸钠试剂(批号:199-08361,日本富士和光纯药株式会社),异氟烷(R510-22,深圳市瑞沃德生命科技有限公司),动物多功能麻醉机(ZS-MV-Ⅰ,北京众实迪创科技发展有限责任公司),韩式电针仪(型号HANS-200E,南京济生医疗科技医疗有限公司),大便隐血用便隐血试剂(珠海贝索生物技术有限公司),4%多聚甲醛固定液(KGIHC016,江苏凯基生物技术股份有限公司),组织包埋机(KD-BMBL,浙江省金华市科迪仪器设备有限公司),精密轮转切片机(RM2235,德国Leica公司),Anti-TNF alpha抗体[ab215188,艾博抗(上海)贸易有限公司],电热恒温培养箱SHP-250(上海精宏实验设备有限公司),DAB显色试剂盒(ZLI-9018,北京中杉金桥生物技术有限公司)。

1.3 模型制备方法

采用葡聚糖硫酸钠溶液自饮法制备UC模型小鼠,除空白组外,其他各组小鼠予5%葡聚糖硫酸钠(溶于蒸馏水,每100 mL溶液中有5 g葡聚糖硫酸钠)自由饮水7~9天诱导建立UC模型[9-10]。

1.4 干预方法

针刺双侧“天枢”穴、“上巨虚”穴。天枢:小鼠耻骨联合上方20 mm、中线外侧5 mm;上巨虚:小鼠胫骨前结节外侧2 mm、膝关节下方6 mm。以上穴位定位方法参照《实验动物针灸手册》[11]确定。“天枢”直刺深度约3 mm,“上巨虚”直刺深度约5 mm;采用韩式电针仪,将两个电极分别接于同侧“天枢”和“上巨虚”。使用动物多功能麻醉机及异氟烷麻醉小鼠,先将小鼠置于快速诱导箱(异氟烷浓度1.0%~1.5%),1~2分钟后小鼠处于休克状态,将其取出仰卧位置于麻醉板上,口鼻处于麻醉面罩下(异氟烷浓度0.5%~1%)以维持麻醉状态。所有电针及手针干预均在麻醉状态下进行,空白组及模型组小鼠均需接受相同时间的麻醉处理。

1.4.1 实验1 为比较手针以及不同波形、频率及电流强度的电针对UC的疗效差异,将42只小鼠按体重编号后随机分为7组:空白组、模型组、电针1组(疏密波,2/100 Hz,0.3 mA)、电针2组(疏密波,2/100 Hz,0.6 mA)、电针3组(疏密波,2/100 Hz,0.9 mA)、电针4组(连续波,100 Hz,0.9 mA)、手针组(针刺双侧天枢、上巨虚),每组6只。在实验第7~11天对小鼠进行针刺干预。电针刺激单侧天枢、上巨虚(次日换为对侧,左右交替进行),每次干预15分钟。

1.4.2 实验2 实验1发现5%葡聚糖硫酸钠造模初期炎症较轻,后期逐渐加重,因此实验2主要观察电针干预在初期为小刺激量、后期大刺激量与治疗期间刺激量始终不变的疗效差异。将30只小鼠按体重编号后随机分为6组:空白组、模型组、电针1组(疏密波,2/100 Hz,第3~6天:0.3 mA,第7~11天:0.9 mA)、电针2组(疏密波,2/100 Hz,0.3 mA)、电针3组(疏密波,2/100 Hz,0.9 mA)、手针组(针刺双侧天枢、上巨虚),每组5只。在实验第3~11天进行针刺干预,电针刺激单侧天枢、上巨虚(次日换为对侧,左右交替进行),每次干预15分钟。

1.5 取材

所有小鼠用浓度为3 mL/kg的1%戊巴比妥钠麻醉。小鼠麻醉后开腹并充分暴露腹腔,立即在回盲部和肛门之间截取小鼠结肠组织。随后,截取从盲肠到乙状结肠中一段约1 cm无粪便的结肠组织,用1×PBS冲洗结肠内容物,再放于4%多聚甲醛中,以保存结肠组织细胞形态完整。

1.6 指标观察与检测

1.6.1 一般状态 每天观察各组小鼠一般状况,包括小鼠毛色、活动状况、精神状态、进食饮水量等。

1.6.2 体质量 每天由同一实验人员测量并记录小鼠体质量。

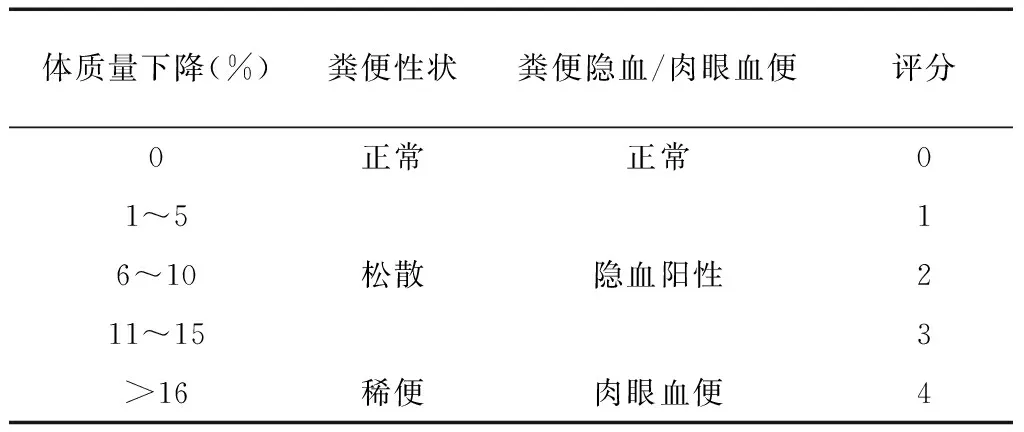

1.6.3 DAI 每天由同一实验人员测量并记录小鼠粪便性状及大便隐血情况,以计算DAI。DAI=(体质量下降分数+粪便性状分数+便血分数)/3。体质量:不变为0分,比正常下降1%~5%为1分,下降6%~10%为2分,下降11%~15%为3分,下降16%以上为4分。正常成形的粪便评分为0分,松散、糊状或半成形但不粘附在肛门上的粪便评分为2分,腹泻、大便呈水样且粘附在肛门上的粪便评分为4分[12]。根据便隐血显色时间:立即为4分;10秒内为3分;1分钟内为2分;1~1.5分钟内为1分;阴性为0分。见表1。

表1 DAI评分标准[12]

1.6.4 结肠长度 取材时用直尺测量回盲部和肛门之间的结肠组织长度。

1.6.5 苏木精—伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色法观察各组小鼠结肠组织的形态学改变 将固定于4%多聚甲醛中的结肠组织进行脱水处理后石蜡包埋并切片(厚约4 μm),然后用苏木精和伊红染色,中性树胶封片,光学显微镜下观察结肠组织形态学变化。

1.6.6 免疫组化法检测小鼠结肠组织内TNF-α、MMP9、MPO表达水平 上述方法制成石蜡切片后,脱蜡和水化后用PBS冲洗3次(每次3分钟),经高温高压抗原修复后,加入过氧化酶阻断剂,室温下孵育10分钟,PBS冲洗三次(每次3分钟),滴加山羊血清,室温下孵育20分钟,滴加一抗,4℃孵育过夜;PBS冲洗三次(每次3分钟),滴加辣根过氧化物酶,37℃孵育30分钟,DAB染色后显微镜下观察;自来水冲洗,苏木素复染,PBS冲洗返蓝;梯度酒精脱水干燥,中性树胶封片。TNF-α、MPO、MMP9在免疫组化中的阳性细胞被标记为棕黄色,拍照采集图片。

1.7 统计分析

2 结果

2.1 实验1

2.1.1 一般状态 空白组小鼠毛发光泽、柔顺,反应灵敏、喜活动,进食、饮水情况良好;模型组小鼠毛发稀疏暗淡,精神欠佳,反应迟钝,嗜卧,进食、饮水量减少。各治疗组小鼠活动增加,精神尚可,进食、饮水量较模型组增加。

2.1.2 体质量 在实验第1天各组体质量无明显差异,给予5%葡聚糖硫酸钠溶液后,除空白组外,其余各组UC模型小鼠体质量均呈现明显的下降趋势。针刺干预后,在实验第10、11天,电针3组体质量高于模型组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 实验1各组UC模型小鼠体质量变化情况

2.1.3 结肠长度 模型组小鼠结肠长度较空白组缩短(P<0.01)。针刺干预后,电针1组和电针3组小鼠结肠长度比模型组增加(P<0.05)。见表3。

组别鼠只结肠长度空白组68.74±1.18模型组65.20±0.58a电针1组66.25±0.57ab电针2组65.77±0.38a电针3组66.25±0.60ab电针4组65.73±0.30a手针组65.80±0.77a

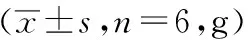

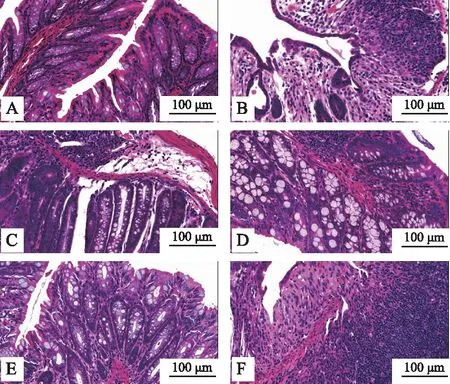

2.1.4 组织病理学观察 显微镜下观察各组结肠组织HE染色情况。空白组小鼠结肠组织粘膜上皮完整、连续,隐窝中有大量杯状细胞,隐窝表面规则,组织内无炎性浸润。模型组小鼠结肠组织不完整区域较大,粘膜腺体缺失严重,杯状细胞减少,隐窝萎缩且表面不规则,形成较大溃疡,大量炎性细胞浸润。针刺治疗后,电针1组结肠黏膜较完整,但有局部炎性浸润;电针3组结肠组织炎性浸润减轻,隐窝表面较为规则,杯状细胞数量较模型组增多,溃疡减少,结肠黏膜结构较为完整。小鼠结肠组织形态正常度:电针3组优于电针1组优于电针2组优于手针组优于电针4组。见图1。

注: A 空白组;B 模型组;C 电针1组;D 电针2组;E 电针3组;F 电针4组;G 手针组。

2.2 实验2

2.2.1一般状态 空白组小鼠毛色光泽,反应灵敏、喜活动,进食、饮水情况良好;模型组小鼠毛色暗淡,精神萎靡,嗜卧,进食、饮水量减少。各治疗组小鼠精神、活动情况均好转,进食、饮水量较模型组增加。

2.2.2 体质量 实验第1天各组小鼠体质量无明显差异,给予5%葡聚糖硫酸钠溶液后,除空白组外,其余各组UC模型小鼠体质量均呈现明显的下降趋势;针刺干预后,在实验第10天,与模型组相比,电针2组和电针3组体质量增加,差异有统计学意义(P<0.05;P<0.05),在实验第11天,差异仍具有统计学意义(P<0.01;P<0.05),但电针1组和手针组体质量较模型组始终无统计学差异。见表4。

表4 实验2各组UC模型小鼠体质量变化情况

2.2.3 DAI 给予5%葡聚糖硫酸钠溶液后,除空白组外,其余各组UC模型小鼠DAI评分均增加。在实验第7天,电针3组和手针组DAI评分均低于模型组(P<0.05);在实验第10天,电针1组、电针2组、电针3组DAI评分低于模型组,且差异有统计学意义(P<0.01),手针组DAI值也有所降低(P<0.05);在实验第11天,除电针1组外,电针2组、电针3组以及手针组DAI均低于模型组(P<0.01,P<0.05,P<0.01)。见表5。

表5 实验2不同刺激参数对UC模型小鼠DAI评分的影响

2.2.4 结肠长度 通过对比各组结肠长度发现,电针3组和手针组结肠长度均较模型组增加(P<0.01,P<0.05),模型组与电针1组结肠长度无显著性差异,且均较空白组有明显缩短(P<0.01,P<0.05)。见表6。

表6 实验2各组UC模型小鼠结肠长度

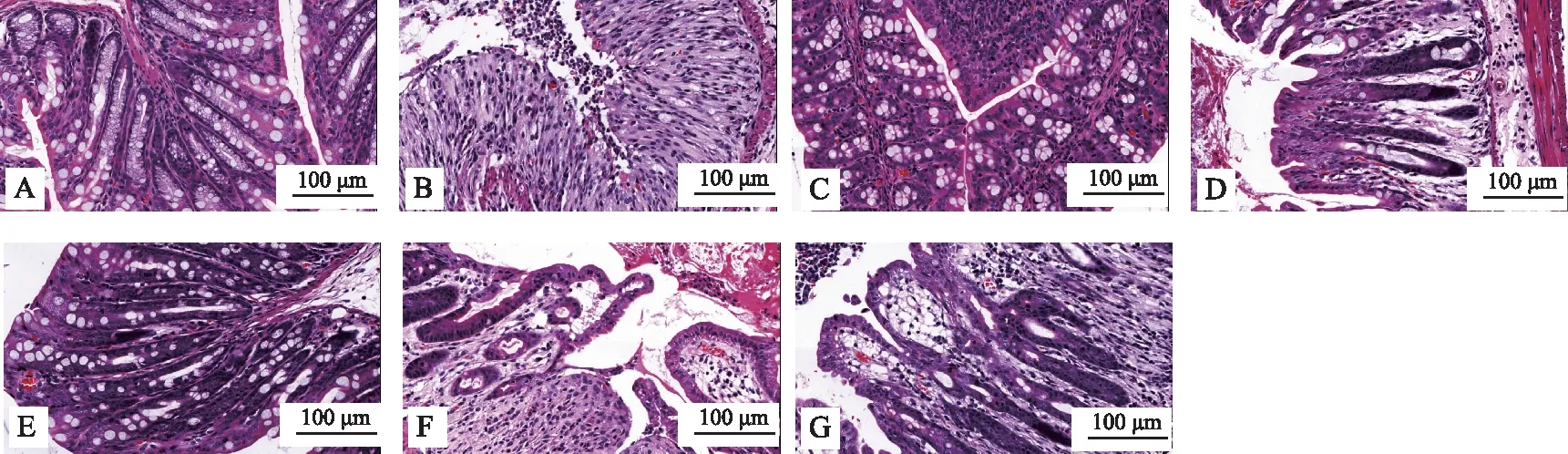

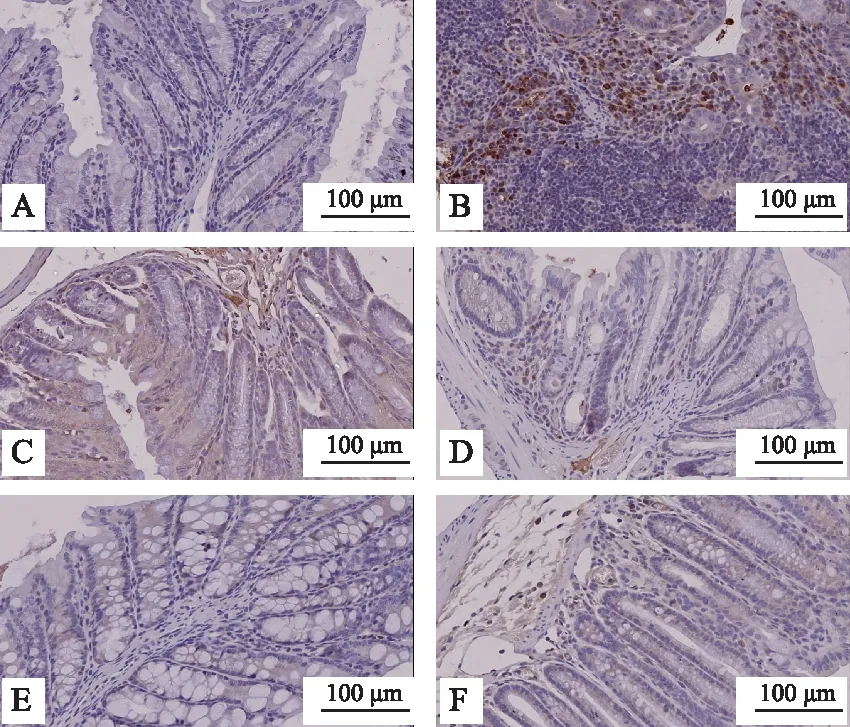

2.2.5 组织病理学观察 对比各组经HE染色的结肠组织发现,空白组小鼠结肠组织形态正常;模型组小鼠结肠组织杯状细胞减少,隐窝出现分支、扭曲及萎缩,黏膜缺失严重,大量炎性细胞浸润。电针2组和电针3组治疗后小鼠结肠组织炎性浸润减轻,形态基本正常,杯状细胞数量增加,黏膜较为完整,但手针组炎性浸润仍较严重,杯状细胞减少,黏膜缺损,组织形态异常。各组小鼠结肠组织形态正常度:电针3组优于电针2组优于电针1组优于手针组。见图2。

注: A 空白组;B 模型组;C 电针1组;D 电针2组;E 电针3组;

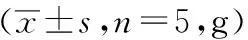

2.2.6 TNF-α、MPO、MMP9表达水平 TNF-α表达水平:与空白组相比,模型组中TNF-α表达水平最高(P<0.01);与模型组相比,电针1组、电针2组、电针3组TNF-α表达水平明显降低,差异具有统计学意义(均P<0.01),手针组TNF-α表达水平也有下降趋势(P<0.05)。

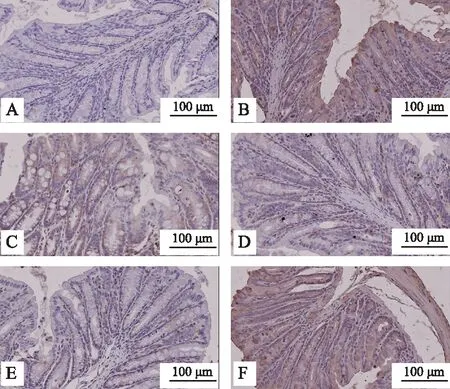

MPO表达水平:与空白组相比,模型组中MPO表达水平最高,差异具有统计学意义(P<0.01);与模型组相比,电针2组、电针3组MPO表达水平降低(均P<0.05)。

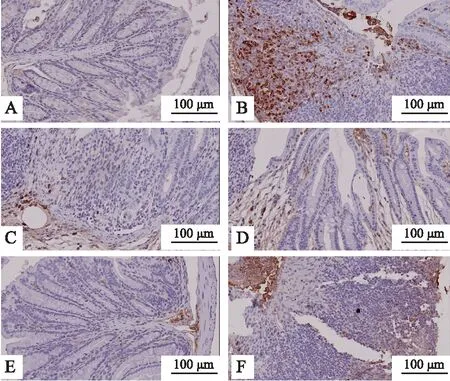

MMP9表达水平:与空白组相比,模型组中MMP9表达水平最高(P<0.01);与模型组相比,电针1组、电针2组、电针3组、手针组MMP9表达水平明显降低(均P<0.01)。见表7,图3、图4、图5。

表7 各组UC模型小鼠结肠组织TNF-α、MPO、MMP9表达情况

注: A 空白组;B 模型组;C 电针1组;D 电针2组;E 电针3组;

注: A 空白组;B 模型组;C 电针1组;D 电针2组;E 电针3组;

3 讨论

现代医学认为UC属于自身免疫疾病,中医认为其属于“泄泻”“痢疾”“肠澼”等范畴,是以大肠湿热、脾肾阳虚为主的本虚标实病症。古代医家认为针灸具有行气活血、调和阴阳之功,常用其治疗该类疾患[13]。《针灸大成》[14]中记载:“天枢理感患脾泄之危。”《针灸甲乙经》[15]云:“大肠病者,肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒即泄,当脐而痛,不能久立,与胃同侯,取巨虚上廉。”天枢穴其位在上,为大肠之募穴,可以疏调肠腑,理气行滞;上巨虚其位在下,为大肠之下合穴,“合治内府”,两穴相配属上下配穴,升降相合,发挥调和肠胃的作用。研究发现针刺大肠合募穴可以有效改善肠道功能,电针上巨虚可以抑制促炎因子的表达[16-17]。因此,本研究选用天枢、上巨虚作为穴位配伍,进行针刺及电针干预治疗UC。

注: A 空白组;B 模型组;C 电针1组;D 电针2组;E 电针3组;

现代研究发现针刺具有一定的抗炎作用,但其抗炎作用的发挥也依赖于不同的针刺方式和刺激参数[18-19]。本研究结果发现,不同的针刺方式和刺激参数对UC的治疗效果也存在显著差异。TNF-α是由巨噬细胞分泌的促炎细胞因子,在炎症急性期大量释放,参与了UC的发病,UC患者体内TNF-α水平显著升高,且与UC病情严重程度呈正比[20]。MPO主要存在于中性粒细胞,在炎性反应和氧化应激反应中发挥重要作用[21]。研究发现UC患者体内MPO水平明显增加,其高表达促使体内炎症反应加剧,造成组织持续损伤[22]。因此,MPO的表达水平是否降低对UC的治疗至关重要。MMP9主要来源于炎症细胞和肠黏膜基质细胞,其可以降解细胞外基质,破坏细胞间紧密连接,造成黏膜损伤和加重溃疡[23]。由此可见,TNF-α、MPO、MMP9是UC发病的重要指标。

本研究中实验1通过对比不同波形、频率及电流强度的电针以及手针对UC模型小鼠的体质量、结肠长度与组织形态的影响,筛选出较为有效的干预方式和刺激参数。实验2采用实验1筛选出的干预方式和刺激参数,并增加UC前期采用小刺激量电针干预、后期大刺激量的电针1组,以观察其与刺激量始终不变的疗效差异,

通过对比UC模型小鼠的体质量、DAI评分、结肠长度和组织形态以及小鼠结肠组织中TNF-α、MPO、MMP9的表达情况,探讨针刺治疗UC的最佳干预方式与刺激参数。结果证明,选择刺激参数为0.9 mA、频率为2/100 Hz、疏密波的电针干预治疗效果更好。基于本实验结果,进行如下讨论:

3.1 不同针刺干预方式比较:电针疗效优于手针

在实验1中发现手针干预在UC早期可以有效地增加UC模型小鼠体质量,但随着UC病情加重,体质量下降较快,说明炎症并没有得到有效控制。既往研究证明,电针治疗UC等胃肠道疾病的疗效要优于手针[24-25]。与手针相比,电针的刺激量更大且更持久,其可以持续刺激迷走神经,激活胆碱能抗炎通路,抑制肿瘤坏死因子表达;或通过脾交感神经抗炎通路释放去甲肾上腺素,抑制外周炎性细胞因子的释放从而发挥抗炎作用[26]。而手针刺激强度较轻,且累积的刺激量较小,对迷走神经的持续性刺激作用可能会弱于电针刺激,故手针的抗炎作用低于电针。有研究发现为期8周的电针和手针干预均能显著降低膝骨关节炎患者循环促炎细胞因子TNF-α、白细胞介素(interleukin,IL)-1β含量,增加抗炎因子IL-13含量水平,但电针组TNF-α含量水平显著低于手针组[27]。在实验2中各电针组TNF-α表达水平虽然与手针组无统计学差异,但除电针1组外均低于手针组,且手针组小鼠结肠组织损伤严重,由此也可推测电针可以有效降低UC小鼠体内TNF-α等炎症因子水平,其抗炎作用优于手针。

3.2 电针频率比较:疏密波2/100 Hz优于连续波100 Hz

实验1还对比了两种不同电针频率(疏密波2/100 Hz与连续波100 Hz)的治疗效果。通过比较各组体重、结肠长度和结肠组织形态,发现在0.9 mA的电流强度下,疏密波2/100 Hz的疗效要优于连续波100 Hz。现代研究证明疏密波2/100 Hz对小鼠胃结肠功能和外周炎症的改善作用要优于连续波,疏密波可以增强机体的新陈代谢,促进气血循环[28]。李胜杰等[29]发现2/100 Hz电针可以显著降低UC模型大鼠结肠组织中的TNF-α水平。临床研究证明,电针疏密波可以增强结肠动力,在改善病人功能性便秘方面要优于连续波[30]。实验1中电针3组小鼠体质量较模型组显著增加,而电针4组始终与模型组无统计学差异,且实验2也发现电针3组小鼠结肠组织中TNF-α水平较模型组显著降低,由此证明在电针干预UC的治疗过程中,电针频率2/100 Hz的抗炎效果优于100 Hz。

3.3 电针电流强度比较:0.9 mA优于0.3 mA、0.6 mA

两实验共设计了三个梯度,分别是0.3 mA、0.6 mA、0.9 mA。实验1中电针1组(2/100 Hz,0.3 mA)、电针3组(2/100 Hz,0.9 mA)小鼠结肠长度均较模型组增加,且在实验第11天电针3组小鼠体质量显著高于模型组;而电针2组(2/100 Hz,0.6 mA)小鼠体质量、结肠长度始终与模型组无明显差异。实验2发现在实验第7天,电针3组(0.9 mA)的DAI评分下降明显,最先较模型组出现差异,并且电针3组小鼠结肠长度较模型组增加,而电针2组(0.3 mA)小鼠结肠长度较模型组无统计学差异。可推测电流强度太小可能无法达到电针抗炎的刺激,针刺的累积效应随时间延长而逐渐达到高峰[7-8],因此在合理的电流强度内,选择较高的针刺强度有利于发挥针刺的抗炎作用。对于UC模型小鼠来说,0.9mA电流刺激强度可能是其躯体承受范围内的有效刺激量。0.9 mA的电针刺激量不会引发对UC模型小鼠的有害刺激,同时电针的抗炎作用也充分得到了发挥。

3.4 电针电流强度与病情变化比较:全程大刺激量电针疗效优于初期小刺激量、后期大刺激量

在实验初期,实验组预想UC早期炎症反应较轻,可能0.3 mA刺激强度会优于0.9 mA,而到了UC晚期炎症加剧,再使用0.9 mA刺激强度可以有效控制炎症发展。实验2中电针1组(第3~6天:0.3 mA、第7~11天:0.9 mA)和电针3组(第3~11天:0.9 mA)小鼠结肠组织中TNF-α、MMP9表达均较模型组显著下降,但电针3组小鼠结肠组织中MPO的表达也较模型组显著减少,且电针3组小鼠体质量、结肠长度较模型组明显增加。据此推测,全程使用0.9 mA刺激强度可能持续有效激活了相应的抗炎通路,针刺效应也得到有效累积,即使随着造模时间延长,炎症也在可控范围之内。因此,全程大刺激量电针疗效优于初期小刺激量、后期大刺激量。

3.5 总结与展望

根据实验1、实验2中各治疗组的体质量、DAI、结肠长度、结肠组织形态及结肠组织中TNF-α、MPO、MMP9的表达情况,证明电针治疗UC小鼠的疗效优于手针治疗,电针最佳刺激参数为0.9 mA、2/100 Hz、疏密波。在该刺激参数下,电针可有效降低UC模型小鼠结肠组织中TNF-α、MPO、MMP9的表达,抑制炎症发展和组织损伤。UC作为自身免疫疾病,其发病机制与免疫密切相关,因此今后的研究可从免疫炎症角度入手,进一步探讨电针如何通过调节机体免疫相关通路发挥治疗UC的作用。

猜你喜欢

——用艾灸防治便秘(上)