智能时代何以发展K-12学生的技术与工程素养?*——基于《技术与工程素养标准》的分析与启示

2022-06-21郑旭东

赵 冉 郑旭东,2

智能时代何以发展K-12学生的技术与工程素养?*——基于《技术与工程素养标准》的分析与启示

赵 冉1郑旭东1,2[通讯作者]

(1.江苏师范大学 智慧教育研究中心,江苏徐州 221116;2.江苏师范大学 江苏省教育信息化工程技术研究中心,江苏徐州 221116)

在智能时代,人工智能、虚拟现实等新一代信息技术对公民的技术与工程素养提出了新要求。2020年,《技术与工程素养标准:技术和工程在STEM教育中的作用》发布,用于指导、推进美国STEM教育中的技术与工程教育,以大力培养未来具有技术与工程素养的竞争型人才。为探究智能时代何以发展K-12学生技术与工程素养的问题,文章首先梳理了该标准的提出历程;随后详细介绍了该标准由核心学科标准、技术与工程实践、技术与工程环境三层结构组成的基本结构,并剖析了其主要价值;最后,文章分析了该标准对智能时代发展我国K-12学生技术与工程素养的启示,以期为推进中小学技术与工程教育提供指引。

技术与工程素养;STEM;人工智能;K-12教育

引言

STEM教育是旨在培养学生STEM素养的教育形态,其在培养学生跨学科能力、批判性思维和创新创造等高阶能力方面的重要作用,受到了国内外K-12教育领域的高度关注[1]。但随着STEM教育理论与实践的发展,研究者开始注意到STEM教育涉及的四个学科领域存在发展不平衡的问题,即人们通常更关注科学和数学学科,而不够重视技术与工程学科,并且多数K-12学校未将技术和工程列为学校核心科目[2]。为此,国际技术与工程教育家协会(International Technology and Engineering Educators Association,ITEEA)于2020年发布了《技术与工程素养标准:技术和工程在STEM教育中的作用》[3](,下文简称《技术与工程素养标准》),面向美国PreK-12(在美国教育体系中,PreK-12包括学前班、幼儿园、小学、初中和高中)学生的技术与工程素养发展,系统规划了符合智能时代需求的新素养体系及实践路径。

事实上,我国中小学开展的STEM教育也同样存在偏重数学与科学素养,而对技术与工程素养重视不足的问题。为此,本研究通过对《技术与工程素养标准》进行解读与反思,期望为智能时代发展我国中小学生的技术与工程素养提供借鉴与启示。

一 《技术与工程素养标准》的提出历程

ITEEA发布《技术与工程素养标准》之前,曾发布《面向所有人的技术:技术研究的基本原理和结构》(,下文简称《面向所有人的技术》)、《技术素养标准:技术学习的内容》(,下文简称《技术素养标准》)两个文件[4][5],为《技术与工程素养标准》的提出提供了理论参考。

1 《面向所有人的技术》

1994年,ITEEA的前身——国际技术教育协会(International Technology Education Association,ITEA)在启动“面向全体美国人的技术”项目后不久,便发布了《面向所有人的技术》[6]。该报告不仅描述了具备技术素养的人应掌握的知识技能,还强调要大力推进K-12技术教育,确保公民在未来能接受技术教育,并实现技术素养的巨大提升。《面向所有人的技术》是ITEA发布的旨在变革技术教育系列报告中的第一份报告,为面向K-12学校开发技术课程和相关教学项目提供了总体框架,对促进K-12阶段的技术教育具有里程碑意义。

2 《技术素养标准》

为了响应《面向所有人的技术》提出的“研制技术教育标准”呼吁,ITEA于2000年发布了《技术素养标准》。与《面向所有人的技术》相比,此标准将K-12阶段学生划分为四个年龄段,并详细描述了不同年龄段学生应掌握的与技术学习相关的知识与能力,确保所有学生能接受有效的技术教育[7]。另外,《技术素养标准》也对工程设计的内容有所涉及,一定程度上反映了技术教育与工程教育之间的关系,为后续研制《技术与工程素养标准》奠定了坚实基础。

3 《技术与工程素养标准》

经过以上两个阶段的发展,技术教育逐渐转向技术与工程教育并重的形态[8]。为培养具有技术与工程素养的公民,弥补智能时代的工程师数量缺口,美国将工程设计整合到K-12技术教育内容框架中,将“技术教育”改为“技术与工程教育”[9],并进一步融入工程素养,形成并发布了《技术与工程素养标准》。该标准不仅将学生范围扩大到PreK-12,还将STEM教育作为开展技术与工程教育的载体,期望通过发挥“技术”与“工程”在STEM教育中的作用,加深美国公民对技术与工程素养的认识和重视,为培养智能社会所需的技术与工程人才提供指引与支持。

《技术与工程素养标准》的提出历程让各国研究者意识到:一方面,随着智能社会的发展,将会出现大量有关技术和工程设计的岗位空缺,技术与工程素养在帮助学生胜任未来工作方面起着重要作用;另一方面,智能技术的爆炸式发展,让PreK-12学校认识到系统开设技术与工程课程、提升学生技术与工程素养对培养智能时代所需的高素质人才的重要性。

二 《技术与工程素养标准》的基本架构

《技术与工程素养标准》为PreK-12教育利益相关者提供了一份发展技术与工程素养的“地图”,可指引其更为严谨地研制PreK-12技术和工程课程。该标准大体由核心学科标准(Core Disciplinary Standards)、技术与工程实践(Technology and Engineering Practices)、技术与工程环境(Technology and Engineering Contexts)三层结构及其分析描述构成,其基本架构如图1所示。

1 第一层:指向融合发展的核心学科标准

《技术与工程素养标准》的第一层结构是具有同等地位的八个核心学科标准,规定了PreK-12学生在不同年龄段应掌握的基础知识,为开展技术与工程教学活动提供了必要指导。

①技术与工程的性质和特点(Nature and Characteristics of Technology and Engineering)。了解技术与工程的性质和特点,是PreK-12师生开展教与学活动的前提。本部分内容要求学生认识到:技术与工程知识涉及自然世界和人类世界;技术与工程是一项跨学科的人类活动;学生实施技术与工程活动时,需对产品/系统进行了解、使用、评价和创造,并形成相应的思维模式。

②技术与工程的核心概念(Core Concepts of Technology and Engineering)。技术与工程课程包含7个可以反映技术与工程特点的核心概念,分别是系统、资源、需求、权衡、优化、过程和控制。这7个核心概念不仅是区分技术与工程领域和其他领域的关键,也是技术与工程素养的重要组成部分。

图1 《技术与工程素养标准》的基本架构

③知识、技术和实践的融合(Integration of Knowledge, Technologies, and Practice)。为促进学生深入了解知识、技术和实践的关系,本部分内容指出:技术与工程是跨学科的;技术与工程领域和其他领域相互影响;其他领域的进步会促进技术与工程领域知识、实践的不断发展。

④技术的影响(Impacts of Technology)。本部分内容认为学生应从四个方面理解技术与工程对人类社会的影响:技术与工程会对社会、环境产生积极或消极的影响;当技术与工程活动涉及做出最优选择时,必须充分考虑技术的使用成本与最终效益;在使用已有技术或者提出新技术时,要考虑资源的可持续发展;技术的使用能促使个人、人类文化和环境发生根本改变。

⑤社会对技术发展的影响(Influence of Society on Technological Development)。每个社会所具有的独特价值观、社会分工和伦理规范都会影响技术发展,故本部分内容要求学生在理解社会对技术发展的影响时应知道:社会需求比个人需求更能影响技术和工程;社会的价值观和信仰决定了人们对技术的态度;处于不同发展阶段的社会有不同的代表性技术。

⑥技术史(History of Technology)。技术会随时代进步而不断发展,学生在学习技术发展历程时要明确:文艺复兴时期,技术在科学、数学及人文艺术等领域的推动下实现快速发展;人们经常通过技术的进步来定义某个时代;技术史充分反映了其对人类社会的积极和消极影响。

⑦技术与工程教育中的设计(Design in Technology and Engineering Education)。设计是所有技术和工程活动的基础。本部分内容要求学生从以下八个方面理解技术:设计是人类的基本活动;设计可以不断完善和改进,故技术和工程设计不存在唯一正解;设计具有迭代性;技术与工程设计要求学生掌握一系列技能;产品的设计包含多种属性且需要遵循设计原则;动手制作是技术与工程设计的固有部分;设计的优化受约束条件的限制;设计的方法是多样的。

⑧应用、维护、评估技术产品和系统(Applying, Maintaining, and Assessing Technological Products and Systems)。让学生学会如何正确应用、维护和评估技术产品的目的,是让其能够以安全、适当、高效的方式使用和维护技术产品。本部分内容包括三个主要观点:有技术素养的人更有能力学习、使用技术产品和系统;技术产品、系统或程序的维护对保证其正常工作至关重要,当发生故障时要给予适当的维修;综合分析收集到的数据之后再对产品、系统进行评估。

《技术与工程素养标准》面向PreK~2年级、3~5年级、6~8年级和9~12年级四个阶段的学生,设计了他们在不同核心学科标准中应掌握的具体知识,即基准(Benchmark)。这就意味着教师可以根据基准对不同年龄段学生实施个性化培养与评价,以实现其能力的螺旋式发展。

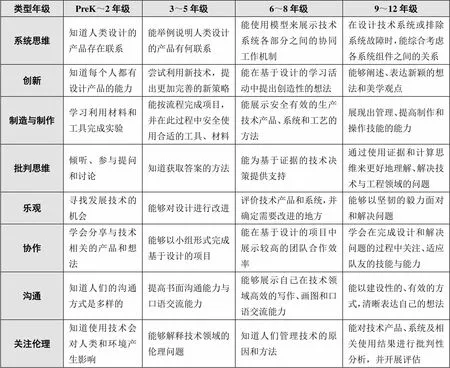

表1 技术与工程实践在不同年级教学中的能力水平要求

2 第二层:胜任力取向的技术与工程实践

《技术与工程素养标准》的第二层结构是“以学生为中心”的八类技术与工程实践,旨在帮助学生将技术与工程的知识、技能应用于具体的实践活动中,具体包括:①系统思维(Systems Thinking)。系统思维在技术的应用和开发中扮演着重要角色,是开展跨学科学习的重要方式。它要求对技术与工程的运行环境及其各部分组件之间的关系有清晰认识,以提出最优解决方案。②创新(Creativity)。在技术与工程课程中,教师培养学生创新能力的方式有两种,一是让学生就某一开放性问题进行集体讨论,二是鼓励学生之间进行思想交流。③制造与制作(Making and Doing)。“制造”是指创造某物的行为,而“制作”是指对技术产品/系统进行设计、建构、操作和评估的实践过程。教师需在这一过程中对学生的探索活动给予适当指导,以保证实践活动顺利进行。④批判思维(Critical Thinking)。批判思维是指人们在做出一些决定之前,对获取的必要信息进行评估、对比、判断。在开放、真实的环境中开展探究性学习,是培养学生批判思维的重要方式。⑤乐观(Optimism)。技术和工程课程中的乐观态度能促进学生对问题开展批判性思考,有助于学生找到最优解决方案。⑥协作(Collaboration)。协作是通过互动与他人达成共同目标的活动,能帮助学生在与其他成员互动的过程中获得分析问题的不同观点,以更快达成既定目标。⑦沟通(Communication)。沟通是获取、处理和传递信息的必要过程。师生可通过沟通分享彼此观点,共同推动问题解决。⑧关注伦理(Attention to Ethics)。伦理要求学生系统地认识技术及其对社会产生的影响,通过迭代优化,尽可能降低技术对用户和环境的不利影响。

需注意的是,技术与工程实践和核心学科标准虽相互联系,但不同之处在于,核心学科标准规定学生要掌握的基本知识,而技术与工程实践强调通过应用知识提升技能。另外,《技术与工程素养标准》虽未对师生如何开展这八类实践做出具体规定,但详细描述了不同年级学生在完成上述实践活动后应达到的能力水平(如表1所示),可为开展技术与工程相关活动提供指引。

3 第三层:支持场景化学习的技术与工程环境

《技术与工程素养标准》的第三层结构包含八种技术与工程环境,亦可将其理解为具体的技术与工程课程主题,旨在为学生获取知识技能和开展工程与技术实践提供环境支持:①计算、自动化、人工智能和机器人技术(Computation, Automation, Artificial Intelligence and Robotics)。师生依托此环境,可围绕计算思维、自动化、人工智能、机器人技术等主题开展学习讨论与应用实践,深化对这些主题的理解与认识。②材料转换与加工(Material Conversion and Processing)。依托此环境开展学习与实践,既有助于学生深入了解材料的选择、设计等流程,还能够帮助他们利用相关材料设计、加工与制作技术产品。③运输与物流(Transportation and Logistics)。在此环境中开展技术与工程教学和实践,有助于学生认识不同的交通运输子系统及其协同工作机制。④能源与动力(Energy and Power)。学生在此环境中获取知识的同时,要树立保护能源的意识与责任,批判性地评估使用不同能源对人类社会带来的积极与消极影响。⑤信息与通信(Information and Communication)。此环境中的教学要求教师通过示范、使用信息与通信技术,帮助学生掌握相关知识技能、了解信息技术发展对社会的影响。⑥建筑环境(The Built Environment)。在此环境中,教师可以通过开展建筑设计类活动的方式支持学生围绕建筑设计的相关主题开展学习与实践。⑦医疗和卫生相关技术(Medical and Health-Related Technologies)。医疗卫生技术的发展为提高人类生活质量提供了重要支持,故推进学生对技术与医疗健康关系的认识,也是技术与工程课程的教育目标之一。⑧农业和生物技术(Agricultural and Biological Technologies)。技术与工程教师可借助此环境,带领学生开展与农业和生物技术相关的探索,探究农业和生物技术对人类社会的影响。

此外,《技术与工程素养标准》还给出了不同环境中的教学实践案例。例如,在能源与动力环境中,教师通过讨论和提问引导PreK-2学生对“没有能源系统的世界是什么样的”进行批判性思考,以加深其对能源与动力在人类社会中的作用、地位和影响等学科知识的理解。

三 《技术与工程素养标准》的价值

《技术与工程素养标准》重视发展PreK-12学生的技术与工程素养,期望教育部门通过此标准发展学生的技术与工程能力,并在智能社会中灵活运用,其价值主要体现在以下三方面:

1 强化STEM教育顶层设计,系统化发展PreK-12学生的技术与工程素养

STEM教育主张发展学生的跨学科知识及高阶技能,以帮助其灵活、有效地解决复杂的现实问题,故受到国内外教育领域的高度关注[10]。然而,PreK-12学校的STEM教育长期忽视技术与工程教育,导致学生的技术与工程素养水平落后于数学与科学素养。在此背景下,《技术与工程素养标准》的发布实际上反映了美国PreK-12教育领域对现行SETM教育的反思,以及期望基于此标准系统推进PreK-12技术与工程教育、加速提升学生适应未来智能社会发展所必需的技术与工程素养的愿景。此标准不仅为美国PreK-12学校开展技术与工程教育提供了一个由标准、实践、环境构成的三维“坐标路线图”,也便于美国各州因地制宜地灵活设计符合需求的教学活动、课程资源、环境情境,并为技术与工程素养的评估提供了基础保障。

2 秉持以人为本的教育理念,重视技术与工程素养的阶段性与实践性发展

国外教育领域长期秉持“以学习者为中心”的教育理念。《技术与工程素养标准》也充分展现了这一理念,以满足不同年龄段学生发展技术与工程素养的差异化需求,具体表现为:①《技术与工程素养标准》发布的目的是全面提升PreK-12学生的STEM技能,发展其适应未来智能社会所必需的技术与工程素养,更好地满足其在智能社会的生存与发展需求。②《技术与工程素养标准》根据人类的认知发展阶段,将学生的技术与工程教育及其素养水平划分为四个等级,并制定了阶段化、连贯性的技术与工程素养培养体系,满足了学生技术与工程素养无缝化衔接和螺旋式提升的需求。③相较于技术与工程知识的获取,《技术与工程素养标准》更加关注如何将PreK-12学生获得的知识与技能应用于相应的环境或情境中,且不同年龄段学生技术与工程素养的发展侧重点也有所不同,如面向低年级儿童的教育更注重学生对基础知识的理解及其乐观、沟通等素养的发展,而面向高年级学生的教育更重视创新应用等实践能力的培养。

3 超越对知识、技能的过度重视,转为胜任力取向的技术与工程素养培养

有研究者对国际STEM教育实践进行考察后认为,发达国家的STEM教育已呈现出“能力本位”的特点,强调在跨学科的基础上实现学生问题解决、创新创造等能力的培养与发展[11];也有研究者认为,STEM教育超越了对知识和技能的过度重视,转而追求包含创新创造、乐观、关注道德伦理等综合素养的胜任力[12]。《技术与工程素养标准》也展现出表达了对PreK-12学生能够适应和胜任未来技术与工程实践活动的期望,甚至有针对性地提出了“技术与工程环境”概念,并强调基于此环境开展面向PreK-12学生的、以能力或胜任力为取向的技术与工程教育时,要做到“对技术与工程环境的理解不能仅仅停留在表面,应当深入挖掘其内在机制”,这是以往其他标准文件从未涉及的内容。同时,八类技术与工程环境基本上涵盖了当前主要的技术与工程领域,并要求这些环境的构建及在其中开展的教学活动都应有一名经过认证的技术与工程教师参与,这也从侧面展现了该标准对指向实践应用能力的技术与工程素养的高度重视。

四 反思与启示

《技术与工程素养标准》及其蕴含的教育价值,对于解决我国中小学STEM教育中不够重视工程与技术素养教育的问题具有借鉴意义。基于此,本研究建议从以下四个方面思考和推进中小学生的技术与工程素养教育,以培养未来智能时代真正所需的、有竞争力的STEM人才:

1 重视K-12技术与工程素养教育,研发中国STEM教育实施标准

当前,我国仍未面向K-12学生研制专门的STEM教育实施标准,使得各地区K-12学校开展的STEM教育缺乏科学指导,存在与美国STEM教育发展不平衡类似的问题。为此,本研究建议积极研发中国STEM教育实施标准,以更加专业、合理地指导K-12学校的技术与工程教育:①在教学内容方面,重视学生对技术与工程本质的认知。K-12学校开展的STEM教育多以实践为取向,但仅凭技术与工程实践无法让学生了解技术与工程的全貌。未来的STEM教育应实现技术与工程实践应用与本质认识“两手抓”。②在课程设置方面,要体现技术与工程教育的系统性与整体性。技术与工程素养超越了传统的知识、技能、态度分类,故STEM教育实施标准应关注发展学生的胜任力或核心素养[13]。③在教师发展方面,应强调教师素养提升先行。教师的技术与工程素养是有序开展技术与工程教育的前提,但目前我国K-12技术与工程教师的数量和质量与预期尚有一定差距[14]。因此,我国STEM教育实施标准应从职前、职后不同阶段为教师技术与工程素养提升提供引导,以提高教师培养学生技术与工程素养的能力。

2 研制分层、分级的实践能力标准,推进技术与工程实践能力培养

《技术与工程素养标准》涉及思维能力、实践操作等不同类型的能力,且构成了一个有梯度的实践能力期望体系。为此,我国在推进技术与工程教育实践能力培养时应注意:①关注学生的技术与工程实践能力的阶段性发展,强调以学生认知发展规律为依据划分能力标准等级,满足不同学生的差异化发展需求,避免发生“一把尺子量到底”的现象。②从不同视角分析K-12学生的技术与工程实践能力及其发展需求,并将其深入落实到具体的教学实践探索活动中,螺旋式、差异化提高学生的技术与工程实践能力。③围绕K-12学生的认识性、工具性和交往性等不同类型的实践能力,制定促进技术与工程能力多维度发展的培养策略[15]。④以提升学生的实践能力为目标,超越结果导向的评价取向,开展过程取向的基于证据的、个性化的教学评价[16],激发学生的学习热情,切实推进技术与工程实践能力的培养。

3 构建多元的技术与工程教学环境,有力支撑教学与实践模式创新

知识的习得和应用离不开特定情境[17]。《技术与工程素养标准》提出了八种技术与工程环境,能将散落在STEM领域的知识有机结合,推动学生跨学科实践能力的发展。我国K-12学校的技术与工程教育也应重视构建多元化的教学环境,以更好地支持技术与工程教学实践创新。此处的“多元化”有两层含义:①学习场景多样化。5G、物联网等技术支持课堂学习延伸到室外场景,而此类场景蕴含丰富的技术与工程因素,可为学生技术与工程素养的习得提供多样的学习材料[18]。另外,智能技术促使学生的学习场景逐渐从物理空间转向虚拟网络空间(如基于VR技术创建的虚拟现实环境),也为构建多元学习环境开辟了新道路[19]。②学习主题多样化。技术与工程教育应结合国际热点话题创设跨学科的、与学生生活相关的学习情境,让学生在熟悉且更加广泛的领域探究技术应用和工程设计的过程、原理与价值。但是,学习环境的创设也需要相应的政策对其进行规范和约束。为此,我国还应出台配套的技术与工程教学环境建构标准,对学习环境中的设备、资源等进行规范,以保障技术与工程教育高质量实施。

4 前瞻智能时代的社会生产需求,推进AI赋能的技术与工程素养培养

在智能社会,AI赋能教育已成为教育工作者共同关注的问题。《技术与工程素养标准》强调将人工智能技术作为发展学生技术与工程素养的重要支撑,并通过创设“计算、自动化、人工智能和机器人技术环境”来促进其发展。一般而言,AI既是技术与工程教育必不可缺的学科内容,也是培养技术与工程素养的一种工具。为此,我国在推动技术与工程教育和AI的融合过程中应关注以下两方面:①将AI融入K-12学校常态化的技术与工程教育,让学生意识到自动化、智能化是未来技术的发展趋势,培养其利用AI开展和优化工程设计的能力。②利用AI创设智能化的技术与工程学习环境。一方面,情景化、智能化的学习环境能够增强学生参与技术与工程实践的积极性,推动学生与教师、同学、环境的多元交互,促进知识共享[20];另一方面,AI能够实时追踪学生的学习情况,分析其学习数据,实现资源的智能化、个性化推送,支持学生问题解决全过程[21]。但需要注意的是,在推进AI和技术与工程学科的融合应用时,还应关注技术带来的伦理问题,以共同的价值观为基础,强化学生规范使用技术工具的意识和能力。

五 结语

《技术与工程素养标准》不仅为发展美国技术与工程教育、提升全民技术与工程素养提供了一个全新的实践标准,还真切反映了美国PreK-12教育对系统推进技术与工程教育、培养符合智能社会发展需求的技术与工程人才的愿景。随着智能时代的到来,我国在推进中小学技术与工程人才培养的过程中亟需结合基本国情和教育发展现状,关注与研制面向智能社会发展所需的中小学技术与工程素养标准,构建多元化、智能化的技术与工程实践教学环境,助力我国培养大批具有国际竞争力且能够胜任智能社会生产要求的技术与工程人才。

[1]赵书琪,于洪波.美国STEM教育研究30年:历程、特点与启示[J].现代教育技术,2019,(1):5-10.

[2][3]ITEEA.Standards for technological and engineering literacy: The role of technology and engineering in STEM education[OL].

[4]ITEA. Technology for all Americans: A rationale and structure for the study of technology[OL].

[5][7]ITEA. Standards for technological literacy: Content for the study of technology[OL].

[6]邵长兰.美国K-12阶段技术教育的发展趋势[J].职业技术教育,2016,(19):73-78.

[8][14]陈鹏.基于设计思维的技术教育STEM整合课程研究——以“设计更好的学校”课程为例[J].现代教育技术,2021,(1):98-104.

[9]Rhodes C, Childress V. Engineering student outcomes for infusion into technological literacy programs: Grades 9-12[J]. Journal of Technology Education, 2010,(2):69-83.

[10]殷朝晖,王鑫.美国K-12阶段STEM教育对我国中小学创客教育的启示[J].中国电化教育,2017,(2):42-46、81.

[11]祝智庭,雷云鹤.STEM教育的国策分析与实践模式[J].电化教育研究,2018,(1):75-85.

[12]郑旭东,范小雨.欧盟公民数字胜任力研究——基于三版欧盟公民数字胜任力框架的比较分析[J].比较教育研究,2020,(6):26-34.

[13]首新,黄秀莉,李健,等.基于STEM学习目标的高阶思维评价[J].现代教育技术,2021,(3):20-27.

[15]郭元祥,夏玉环,李新.义务教育阶段学生实践能力的表现及诊断——基于深圳市L区的质量监测分析[J].全球教育展望,2017,(9):86-103、128.

[16]陈舒,刘新阳.美国校外STEM教育成效评价:视角、框架与指标[J].开放教育研究,2017,(2):102-110.

[17]朱珂,贾鑫欣.STEM视野下计算思维能力的发展策略研究[J].现代教育技术,2018,(12):115-121.

[18]林静.美国STEM教育质量评价新动向——NAEP技术与工程素养评价要点与启示[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,(1):78-86、122.

[19]袁磊,郑开玲,张志.STEAM教育:问题与思考[J].开放教育研究,2020,(3):51-57、90.

[20]唐烨伟,郭丽婷,解月光,等.基于教育人工智能支持下的STEM跨学科融合模式研究[J].中国电化教育,2017,(8):46-52.

[21]郑旭东,任友群.教育信息化服务供给的转型方向与实施路径[J].教育研究,2018,(8):113-120.

How to Develop K-12 Students’ Technological and Engineering Literacy in the Intelligent Age——Based on the Analysis and Enlightenment of Standards for Technological and Engineering Literacy

ZHAO Ran1ZHENG Xu-dong1,2[Corresponding Author]

In the intelligence era, the new-generation information technologies such as artificial intelligence and virtual reality have put forward new requirements for citizens’ technological and engineering literacy. In 2020,was released to guide and promote technology and engineering education in STEM education in the United States, so as to vigorously cultivate future competitive talents with technological and engineering literacy. In order to explore the question of how to develop K-12 students’ technological and engineering literacy in the intelligence age, this paper firstly reviewed the development process of the standard, then introduced its basic structure in detail which consisted of core discipline standard, technology and engineering practice, and technology and engineering environment, and further analyzed its main value. Finally, this paper analyzed the enlightenment of the standard to the development of Chinese K-12 students’ technological and engineering literacy in the intelligent era, expecting to provide guidance for promoting technology and engineering education in primary and secondary schools.

technological and engineering literacy; STEM; artificial intelligence; K-12 education

G40-057

A

1009—8097(2022)06—0089—09

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.06.010

本文为2020年度江苏省社科基金青年项目“区块链技术推进区域教育治理的创新机制与实践路径研究”(项目编号:20JYC002)、2021年度江苏师范大学研究生科研与实践创新计划项目“虚拟现实环境对深度学习的影响机制及提升策略研究”(项目编号:2021XKT1368)的阶段性研究成果。

赵冉,在读硕士,研究方向为学习科学与技术,邮箱为zhaoran2026@163.com。

2021年10月27日

编辑:小时