在线学习支持学习者赋能的影响因素及作用机理*

2022-06-21杨玉芹郑之姿左明章孙志茹徐家臻

杨玉芹 郑之姿 左明章 孙志茹 徐家臻

在线学习支持学习者赋能的影响因素及作用机理*

杨玉芹1郑之姿1左明章1孙志茹2徐家臻1[通讯作者]

(1.华中师范大学 人工智能教育学部,湖北武汉 430079;2.南丹麦大学 设计与通讯系,丹麦科灵 6000)

对在线学习支持学习者赋能的关键影响因素及作用机理的深度揭示,是帮助学习者提升在线学习效果与赋能感的重要基础,但目前鲜有研究对此进行深入剖析。为此,文章首先对学习者赋能的概念、结构以及关键影响因素进行了剖析;接着提出了研究问题,构建了在线学习支持学习者赋能的影响因素假设模型,并对研究对象、研究工具进行了说明;随后,文章结合初步路径分析结果与文献综述结果提出在线学习支持学习者赋能的影响因素标准化系数模型;最后,通过路径分析揭示了学习者赋能的关键影响因素及其作用机理,发现教师支持、资源与支持、在线自主调能力是学习者赋能的关键影响因素,对学习者赋能的提升具有较强的直接与间接作用,其中在线自主调节能力的作用尤为关键。文章不仅对人工智能驱动的教育实践具有重要的启示作用,还为研究者更好地理解学习者赋能及其与自主调节能力、探究社区等之间的关系提供了新的视角。

在线学习;学习者赋能;探究社群;技术认知;在线自主调节能力

随着“互联网+教育”时代的到来,尤其是混合学习、网络学习、翻转学习、在线开放课程等的迅猛开展,在线学习已经成为一种教育新常态。在线学习因其具有支持学习者发展自主能力、批判性思维等高阶能力,且资源丰富、时空自由等优势,吸引了诸多学者与实践者的关注[1]。但与此同时,在线学习也存在诸多难以破解的难题,如学习者动机不足、浅层交互、学习效率低下、学习流于表层、社交孤独等[2]。因此,如何构建有效的在线学习环境,提供有效的学习支持,以促进学习者高效在线学习,使在线学习能够真正赋能学习者,就成为了迫切需要解决的重要问题。这一问题的顺利解决,在一定程度上依赖于对在线学习赋能学习者的关键影响因素及其作用机理的深入剖析,但目前这方面的研究成果较少。基于此,本研究从学习者赋能(Learners’ Empowerment)的视角,通过路径分析,从教师支持、资源与支持与学习者在线自主调节能力三个维度,深入揭示在线学习支持学习者赋能的影响因素及其作用机理,以期为在线学习的研究与设计提供实证基础。

一 文献综述

1 学习者赋能的概念及结构

“赋能”这一概念最初与权利(Power)密切相关,20世纪70~80年代,赋能一词指向“反抗压迫和追求正义”[3][4]。经过几十年的发展,现已被广泛应用于经济、政治与教育领域,且含义更加丰富,通常包括提升参与度、增强能力、自主性与决定权[5][6][7]。对于赋能,不同学者给予了不同的界定。例如,Page等[8]在广义上将“赋能”定义为帮助人们控制自己生活的一种社会性过程;Byham[9]则在狭义上将“赋能”界定为学习者通过制定决策,使其对自己学习负责的过程。考虑到学习是一个能动、自主承担责任与制定决策的过程,本研究采用Short等[10]提出的定义,即个体拥有主动性、决策、承担责任与参与决策制定的机会。在教育领域,学习者赋能指学习者在特定学习情境与活动中完成任务,提升自我效能感与发展多元能力的过程[11][12],其关注学习者思维的转变、对任务价值产生认同的过程,以及自我有意义行为的强化,进而使个体目标与集体目标达成一致,并最终推动集体目标的实现[13]。

学习者赋能由意义、能力、影响与选择四个维度组成[14]。其中:①意义关注学习者对任务的价值认同,学习任务越契合学习者的价值体系,学习者就越能产生价值认同,也就越有信心克服困难,并付出努力完成任务。意义维度与学习者能否对学习任务产生内部动机直接相关。②能力指个体认为自己拥有达成目标所必需的各种能力和认知条件,体现在完成任务的熟练度与技巧性方面。当个体缺乏自信或感觉任务无法完成时,其赋能感也会降低[15]。③影响指学习者对所完成任务作用于当下正在进行的事件的感知。学习者认为自身对事件的影响越大,其内部动机就越强。④选择指个体在选择任务目标、完成目标的方法等方面拥有自我决定权的程度。如果学习者感到自身拥有更多的选择空间,学习过程有更高的自主度,他们就能获得更高的赋能感。赋能感对学习者的学习、发展具有关键的影响作用[16][17]。如果希望教育或教学能够对学生产生深远的影响,那么就必须使学生产生被赋能感,且学生能够独立自主地完成学习任务。

2 在线学习支持学习者赋能的影响因素研究

通过在线学习支持学习者尤其是乡村学习者赋能,涉及诸多要素、条件等,是一个极为复杂的生态系统工程。根据中学生在线学习的特点与需求,本研究对在线学习影响学习者赋能的三个重要维度的关键要素(教师支持、资源与支持、学习者在线自主调节能力)进行了分析。

①教师支持。本研究使用探究社区模型中的教学临场感来表征教师支持。教学临场感指学习者对在线教学设计与教学质量的感知。探究社区模型包括教学临场感、社会临场感和认知临场感。其中,教学临场感是激发并维持社会临场感和认知临场感的前提条件,也是探究社区创建的基础与先决条件[18],包括教学设计与组织(讨论主题、目标、课堂内容和进程)、直接教学(根据学生需求提供合适的反馈和帮助)与促进对话(鼓励学生发表观点并进行高级对话)三个要素[19]。社会临场感是指学习者在社群中产生身份认同,自由表达观念,建立良好的社交关系,以及形成有效的课堂学习关系[20]。认知临场感是指在社区内部,通过持续的话语与反思而对“意义与理解”所进行的分析、建构与评估。在本研究中,社会临场感用于表征学习者感知到的在线学习中的互动、集体感受与课堂氛围,认知临场感用于表征学习者自我感知的学习效果。Law等[21]发现,在混合学习模式中,教学临场感对社会临场感和认知临场感都具有直接的、正向的影响,即教学临场感能够正向预测学习者的学习成效。Garrison等[22]也发现,教学临场感是建立并维持学习者社会临场感和认知临场感的关键。此外,已有研究表明,教学临场感与学习者赋能之间呈现显著的正相关[23][24]。

②资源与支持。学习者在线学习过程中所获得的资源与支持是在线学习支持学习者赋能的基础,本研究用“促进条件”进行表征。已有研究表明,促进条件能提升学习者在探究社区中的集体感、归属感、身份认同感、知识共享等[25]。当学习者拥有能促进师生、生生互动以及协作学习的资源与支持时,其社会临场感就会得到提升。此外,Mamun等[26]发现,在线学习材料和资源的可用性能激发学习者的兴趣和好奇心,促进学习者的理解和高效探究。Lai[27]发现,三种形式的资源与支持对学习者赋能具有积极影响,即有用的技术资源的推荐、高效使用这些资源的指导与帮助、推动学生使用这些资源的鼓励。此外,学习者的计算机自我效能感及其对促进条件的感知有用性在一定程度上取决于促进条件。计算机自我效能感是指个体认为自己所具有的、利用计算机完成专业任务的能力[28],反映了个体对自己使用计算机能力的评估,会影响个体对技术易用性的感知[29]。

③学习者在线自主调节能力,是指在线学习情境下学习者设定目标,调控自身学习进程,为实现预定学习目标而使用恰当学习策略、付出努力的能力[30]。这种能力对探究社区及其内部三种临场感具有十分重要的意义,它是调节教学临场感、社会临场感和认知临场感之间关系的重要因素[31],能够促进三种临场感之间的相互作用。在线自主调节能力强的学生更能感受到教学临场感、社会临场感与认知临场感,进而获得更好的在线学习体验[32]。处理学习任务时,这类学生会积极、主动地设定学习目标并迅速进入学习状态[33],并能实时监控、评价学习结果与过程,维持与调控学习动机等。此外,Cho等[34]的研究也发现,在线自主调节能力能够正向预测学生动机方面的学习结果,如对待学习任务的态度、自我效能感等。

二 研究设计

1 研究问题与假设模型

学习者赋能作为学习效果的重要表征形式之一,对学习者的学习体验与实际学习效果具有非常重要的影响。本研究主要解决以下两个问题:

①在线学习中,学习者对教师支持、资源与条件、在线自主调节能力、社会临场感、认知临场感和学习者赋能具有怎样的感知水平?

②在线学习中,教师支持、资源与条件与在线自主调节能力是否对学习者赋能产生影响,其作用机理是怎样的?

图1 在线学习支持学习者赋能的影响因素假设模型

为解决上述研究问题,基于上述文献综述,本研究提出了在线学习支持学习者赋能的影响因素假设模型(下文简称“假设模型”),如图1所示。本研究假设资源与条件(促进条件)、教师支持(教学临场感)、在线自主调节能力共同影响学习者赋能,并且它们对学习者赋能的影响以学习者所感知到的社会临场感与认知临场感为中介。具体假设包括:Ha1表示促进条件对计算机自我效能感具有显著的正向影响;Ha2表示计算机自我效能感对感知有用性具有显著的正向影响;Ha3表示感知有用性对社会临场感具有显著的正向影响;Ha4表示感知有用性对认知临场感具有显著的正向影响;Hb1表示教学临场感对社会临场感具有显著的正向影响;Hb2表示教学临场感对认知临场感具有显著的正向影响;Hc1表示在线自主调节能力对社会临场感具有显著的正向影响;Hc2表示在线自主调节能力对认知临场感具有显著的正向影响;Hd1表示社会临场感对学习者赋能具有显著的正向影响;He1表示认知临场感对学习者赋能具有显著的正向影响。

2 研究对象

本研究以湖北省11所乡村中学的2821名在读中学生为研究对象,其中初一学生有1447人、初二学生有1019人、初三学生有38人,高一学生有79人、高二学生有172人、高三学生有66人,他们都具有在线学习的经历。本研究通过问卷星向这些学生发送电子问卷开展本次调查,学生完成问卷平均用时15分钟。

3 研究工具

本研究共使用四个量表,分别测量学生的探究社区、技术使用认知、在线自主调节能力及学习者赋能的感知水平。

①探究社区量表:采用Stenbom[35]开发的探究社区量表。该量表通常用于评价学习者在线学习的效果、经历,指导在线学习环境的设计等,具有较高的信度和效度,在在线学习研究领域应用广泛。本量表包括教学临场感、社会临场感与认知临场感三个子量表,其中教学临场感(13个题项)、社会临场感(9个题项)与认知临场感(13个题项)的Cronbach’s α值分别是0.972、0.933、0.974,均值为0.960;量表总的Cronbach’s α值为0.980,KMO值为0.984,表明本量表具有非常好的信度和效度。

②技术使用认知量表:改编自Bai等[36]、Lai等[37]及Venkatesh等[38]开发的量表。本量表主要用来测量学习者对在线学习过程中所获得的资源与支持的感知,由在线学习促进条件、计算机自我效能感、感知有用性三个分量表组成。其中,促进条件(3个题项)、计算机自我效能感(4个题项)与感知有用性(4个题项)的Cronbach’s α值分别是0.887、0.952、0.947,均值为0.929;量表总的Cronbach’s α值为0.987,KMO值为0.952,表明本量表具有较好的信度和效度。

③在线自主调节能力量表:采用Barnard等[39]开发的在线自主调节学习量表,该量表在教育技术、在线学习等领域被广泛使用,且具有良好的信效度。本量表包括设定目标(5个题项)、环境构建(4个题项)、任务策略(4个题项)、时间管理(3个题项)、寻求帮助(4个题项)、自我评价(4个题项)五个子量表,其Cronbach’s α值分别为0.929、0.894、0.897、0.870、0.908、0.935,均值为0.908;量表总的Cronbach’s α值为0.980,KMO值为0.986,表明本量表具有较高的信度和效度。

④学习者赋能量表:采用Frymier等[40]开发的学习者赋能量表进行测量。本量表由意义(3个题项)、能力(3个题项)、选择(4个题项)和影响(6个题项)四个子量表组成,其Cronbach’s α值分别为0.931、0.870、0.826、0.808,均值为0.859;量表总的Cronbach’s α值为0.961,KMO值为0.972,表明该量表具有良好的信度。

上述量表的题项均采用李克特五点量表,从“1”到“5”分别对应“非常不同意”“不同意”“中立”“同意”“非常同意”。本调查问卷的第一部分收集学生的背景信息,第二部分是探究社区量表、技术使用认知量表、在线自主调节能力量表、学习者赋能量表中的相关题项。

4 数据分析

本研究首先对数据进行了预处理,使作答时间少于10分钟、作答不完整的问卷进行了剔除,最终从2901份问卷中得到有效问卷2821份(有效率为97.24%)。之后,本研究使用数据分析工具SPSS 23.0导入数据,进行学习者赋能及其影响变量感知水平的描述性分析与相关分析。最后,本研究使用Mplus 8.0对假设模型进行最大似然估计的路径分析和中介效应分析。

三 研究结果

1 学生对学习者赋能及其影响因素的感知水平

本研究通过描述性统计分析探究学生对学习者赋能及其各个影响因素的感知水平,变量的描述性统计与相关矩阵如表1所示。表1显示,学生对赋能及各个影响因素的感知水平比较高,其平均值在3.70左右,接近“同意”,其中对教学临场感的感知水平最高。由此可见,在线学习过程中学习者有较强的赋能感知,对在线学习过程的教学支持、资源与条件有较高的认同感,对认知临场感即自我感知的学习效果满意度较高,但对在线自主调节能力的感知较弱。

表1 变量的描述性统计与相关矩阵

注:FC表示促进条件,CSE表示计算机自我效能感,PU表示感知有用性,TP表示教学临场感,OSR表示在线自主调节能力,SP表示社会临场感,CP表示认知临场感,EMP表示学习者赋能;**表示在0.01级别(双尾)相关性显著。

2 学习者赋能的影响因素及作用机理

为进一步探究在线学习支持学习者赋能的影响因素与作用机理,本研究使用双相关分析、路径分析、中介效应分析的数据和模型分析方法,分析结果如下:

(1)各变量之间的双相关分析

本研究使用皮尔逊双相关分析,以揭示学习者赋能及其影响因素之间是否相关以及相关程度如何。表1揭示了各变量之间的相关性,可以看出:学习者赋能与各影响因素之间具有显著、中度、很强三种相关关系。例如,学习者赋能与促进条件之间(r=0.698,<0.01)、学习者赋能与教学临场感之间(r=0.599,<0.01)均具有中度相关性,学习者赋能与在线自主调节能力之间具有强相关性(r=0.867,<0.01)。这些研究结果表明,学习者赋能与各影响因素之间具有中度偏上的相关性。

同时,学习者赋能的各个影响因素之间也显著正相关。例如,教学临场感与在线自主调节能力、社会临场感和认知临场感之间均具有中等程度的相关性(r=0.538,r=0.692,r=0.647,<0.01);在线自主调节能力与社会临场感、认知临场感之间分别具有较强的正相关性(r=0.720,0.792,<0.01);社会临场感与认知临场感具有很强的正相关性(r=0.868,<0.01);在线自主调节能力与计算机自我效能感和感知有用性具有较强的相关性(r=0.757,0.742,<0.01)、与学习者赋能具有很强的相关性(r=0.867,<0.01),且这些相关性在统计学上具有显著意义。

(2)路径分析

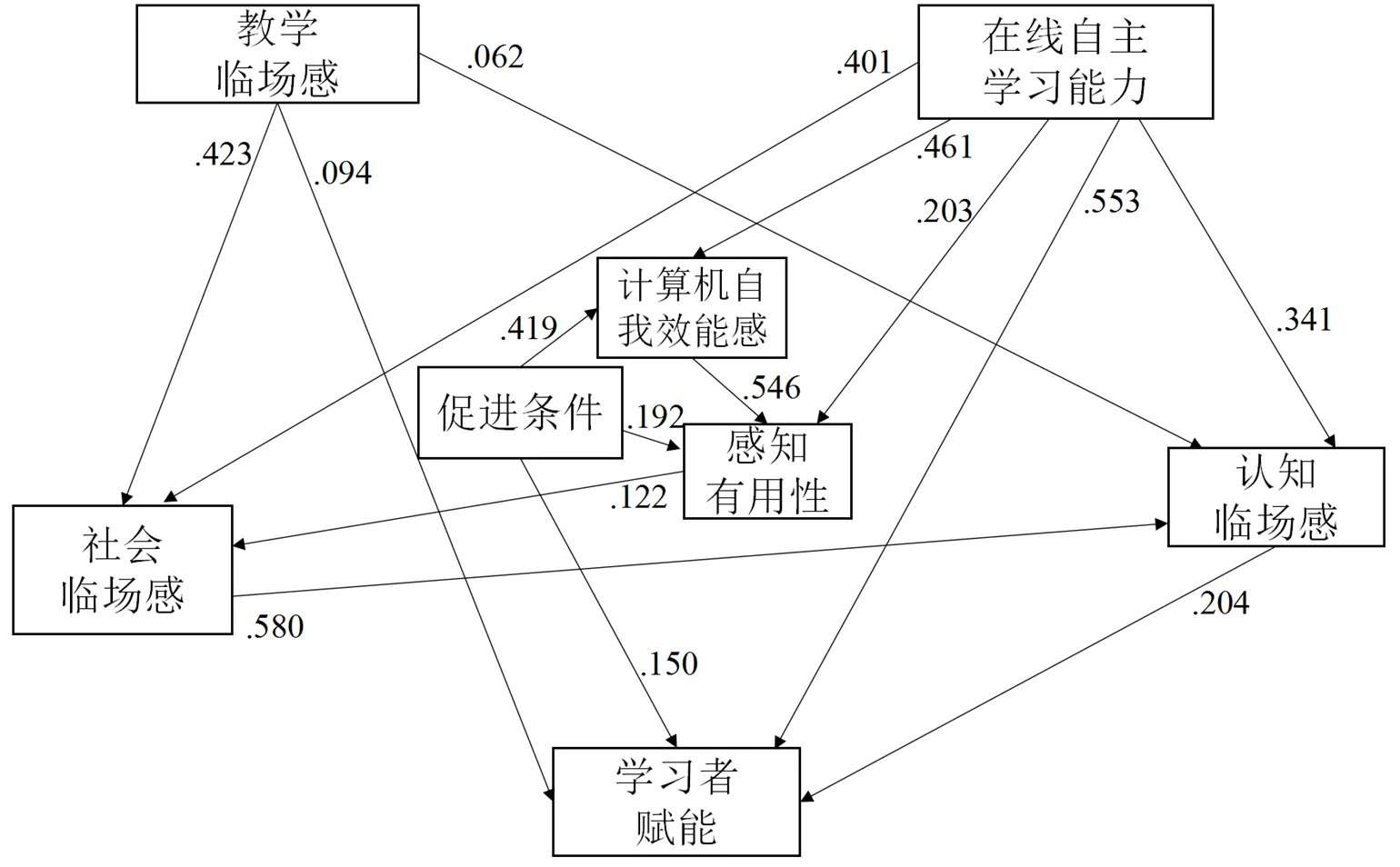

为揭示各影响因素如何影响学习者赋能,验证本研究提出的假设,本研究使用Mplus 8.0分析软件对假设模型进行路径分析,结果表明:假设模型不拟合。本研究根据标准修正系数并结合文献综述结果,对假设模型进行了修正,修正后的标准化系数模型(下文简称“修正后的模型”)如图2所示。修正后该模型的各拟合指数为:2=60.343,=10,2/=6.034;CFI=0.997;TLI=0.993;RMSEA=0.042;SRMR=0.009。由于本研究的样本量为2821,属于大样本,会导致卡方值膨胀,因此不依靠卡方值和自由度评估模型。根据CFI和TLI的拟合值应大于0.9、且RMSEA和SRMR的值应小于0.08等判断标准[41],可以发现修正后的模型具有良好的拟合度,模型成立。

图2 在线学习支持学习者赋能的影响因素标准化系数模型

表2展示了研究假设的结果,通过表2和图2发现,原假设部分成立,并产生了新的路径。与假设一致,教学临场感(β=0.094,<0.001)、促进条件(β=0.150,<0.001)和在线自主调节能力(β=0.553,<0.001)对学习者赋能具有直接、正向的预测作用。其中,在线自主调节能力对学习者赋能的预测作用最大,但教学临场感对学习者赋能的直接预测作用很小。

尽管教学临场感对学习者赋能的直接预测作用很小,但其通过社会临场感(β=0.423,<0.001)、认知临场感(β=0.580,<0.001)的双重中介作用,对学习者赋能产生了较强的间接影响。同时,在线自主调节能力通过社会临场感(β=0.401,<0.001)、认知临场感(β=0.580,<0.001)的双重中介作用,以及认知临场感(β=0.341,<0.001)的中介作用,对学习者赋能产生了较强的间接影响;在线自主调节能力还通过计算机自我效能感(β=0.461,<0.001)、感知有用性(β=0.546,<0.001)的双重中介作用,影响社会临场感。因此,在线自主调节能力对社会临场感产生了较强的间接影响,进而影响了学习者赋能。此外,促进条件也通过计算机自我效能感(β=0.419,<0.001)、感知有用性(β=0.546,<0.001)的双重中介作用,以及感知有用性(β=0.192,<0.001)的中介作用,对社会临场感产生影响,并对学习者赋能产生间接影响。

值得注意的是,在线自主调节能力在整个模型中具有非常重要的地位,对多个因素都具有较强的直接或间接影响。例如,在线自主调节能力对社会临场感、认知临场感、计算机自我效能感等都具有很强的直接影响。这些研究结果表明,学习者的在线自主调节能力越强,其对技术使用认知、探究社区的感知就越强,对学习者赋能的感知也就越强。

表2 研究假设结果

注:<0.05,表示95%概率显著;<0.01,表示99%概率显著;<0.001,表示99.9%概率显著。

(3)中介效应分析

为进一步揭示探究社区模型中社会临场感、认知临场感在学习者赋能过程中的作用,本研究对因子间的直接效应与间接效应进行了分析,结果如表3所示。表3显示,社会临场感在多个路径中发挥着中介作用,如教学临场感对认知临场感的间接效应(效应量为0.245)明显大于其直接效应(效应量为0.062),教学临场感通过影响社会临场感间接影响认知临场感。同时,本研究还发现,认知临场感是影响学习者赋能的中介变量,在多个路径中起着至关重要的作用。例如,社会临场感并不直接影响学习者赋能(路线系数不显著),但却通过认知临场感的中介作用间接影响学习者赋能(效应量为0.119)。可见,认知临场感是学习者赋能的重要先决条件。

表3 因子间的直接效应与间接效应

四 讨论与结论

1 研究讨论

本研究发现,在线学习过程中乡村学校的中学生对教师支持、资源与支持、在线自主调节能力、社会临场感、认知临场感与学习者赋能感(学习者赋能)等都具有较高水平的感知,尤其是对教师支持的感知水平最高,但对在线自主调节能力的感知水平最低。这些研究结果表明,在线学习过程中,乡村学生因设计良好的在线课程及其有效组织,以及有效的技术、资源支持等,取得了相对较好的学习效果,获得了相对比较积极的学习体验。这一研究结果为在线学习赋能学习者提供了进一步的实证证据,也与已有的通过在线学习、人工智能技术等赋能学习者的研究结果一致[42][43]。路径分析的结果表明,在线学习过程中教师支持、资源与条件与在线自主调能力这三个因素不仅直接影响学习者赋能,也通过影响社会临场感、认知临场感而间接影响学习者赋能,且影响比较大。这些研究结果与Yang等[44]得出的结果一致(即在线学习过程中,教学临场感、认知临场感是学习者赋能的重要预测变量)。另外,路径分析的结果还表明,在线自主调节能力对修正后的模型中的多个要素都具有较强的直接或间接影响,即在线自主调节能力在很大程度上决定着学习者赋能。该研究结果与Kilis等[45]、Yang等[46]研究的结果相似(即自主调节能力可以影响个体的社交临场感、提高个体的社交积极性和策略性,进而影响学习者的认知临场感,并最终影响学习者的在线学习体验和自我效能感、动机等)。

中介效应分析的结果表明,社会临场感在多个路径中发挥着重要的中介作用,间接影响着学习者赋能;同时,认知临场感也在各个路径中发挥着重要的中介作用,不仅直接影响学习者赋能,还通过社会临场感、在线自主调节能力等发挥对学习者赋能的间接影响。这些研究结果表明,在线学习过程中如果希望学习者取得良好的学习效果、通过在线学习提升学习者的赋能感,就需要设计良好的师生、生生互动活动,创造良好的协作环境,增强学习者的在线社区意识与集体归属感等,这给目前的在线学习环境设计、在线教育等实践等带来了重要的启示。

2 研究结论

通过在线学习赋能学习者尤其是乡村学校的学生,进而促进教育均衡与创新,是教育技术乃至整个教育领域的研究重点与热点之一。本研究创新性地对在线学习影响乡村学生赋能的因素及其作用机理进行了深入研究,探究了教师支持、资源与支持、在线自主调节能力影响因素对学习者赋能的预测程度,结果发现:教师支持、资源与支持、在线自主调节能力不仅直接影响学习者赋能,而且也以社会临场感和认知临场感为中介间接影响学习者赋能;在线自主调节能力对多个学习者赋能影响因素都具有较强的直接或间接影响,对学习者赋能具有重要作用,但学习者对自身在线自主调节能力的感知却相对较低;资源与条件主要以计算机自我效能感与感知有用性为中介,间接影响社会临场感,进而影响学习者赋能。

3 研究局限与后续研究

需要指出的是,本研究存在一定的局限性,如本研究依赖于学生的自我汇报数据,具有一定的主观性;本研究只调查了在线学习影响学习者赋能的部分要素,具有一定的片面性。对此,后续研究可以开发更多的量表,如动机、成长性思维等量表,并结合学生作品分析、在线讨论数据分析、访谈等方法,有效融合量化、质性以及深度学习等研究方法,深入、系统、全面地解释在线学习影响学习者赋能的影响因素及其作用机理。此外,本研究将学习者赋能作为一个整体,关注其影响因素及其作用机理。但学习者赋能包括意义、能力、影响和选择四个方面,这些不同方面可能会受到不同因素的不同影响;即使是同一影响因素如在线自主调节能力,也可能会对学习者赋能的不同方面产生不同的影响。因此,后续研究可以对学习者赋能不同方面的影响因素及其影响程度进行深入探究。

[1]Reich J. Rebooting MOOC research[J]. Science, 2015,(6217):34-35.

[2]Reich J, Ruipérez-Valiente J A. The MOOC pivot[J]. Science, 2019,(6423):130-131.

[3]Freire P. Pedagogy of the oppressed. Toward a sociology of education[M]. Routledge, 2020:374-386.

[4]Riger S. What’s wrong with empowerment[A]. A Quarter Century of Community Psychology[C]. Boston:Springer, 2002:395-408.

[5][11][13][15][40]Frymier A B, Shulman G M, Houser M. The development of a learner empowerment measure[J]. Communication Education, 1996,(3):181-199.

[6]Hur M H. Empowerment in terms of theoretical perspectives: Exploring a typology of the process and components across disciplines[J]. Journal of Community Psychology, 2006,(5):523-540.

[7]Wong N T, Zimmerman M A, Parker E A. A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion[J]. American Journal of Community Psychology, 2010,(1):100-114.

[8]Page N, Czuba C E. Empowerment: What is it?[J]. Journal of Extension, 1999,(5):1-5.

[9]Byham W C, Harper K, Cox J, et al. Zapp! in education: How empowerment can improve the quality of instruction, and student, and teacher satisfaction[M]. New York: Ballantine Books, 1992: 1

[10]Short P M, Greer J T. Empowering students: Variables impacting the effort[OL].

[12]Conger J A, Kanungo R N. The empowerment process: Integrating theory and practice[J]. Academy of Management Review, 1988,(3):471-482.

[14]Thomas K W, Velthouse B A. Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation[J]. Academy of Management Review, 1990,(4):666-681.

[16][23][42][44][46]Yang Y, Du Y, van Aalst J, et al. Self-directed reflective assessment for collective empowerment among pre-service teachers[J]. British Journal of Educational Technology, 2020,(6):1960-1980.

[17][24]Sun Z, Yang Y. Empowering students in remote learning: A mediation analysis with structural equation modeling[A]. The 2021 AECT International Convention[C]. Columbus: AECT International Convention, 2021.

[18][22]Garrison D R, Cleveland-Innes M, Fung T S. Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework[J]. The Internet and Higher Education, 2010,(1、2):31-36.

[19]Zhao H, Sullivan K P H. Teaching presence in computer conferencing learning environments: Effects on interaction, cognition and learning uptake[J]. British Journal of Educational Technology, 2017,(2):538-551.

[20][21]Law K M Y, Geng S, Li T. Student enrollment, motivation and learning performance in a blended learning environment: The mediating effects of social, teaching, and cognitive presence[J]. Computers & Education, 2019,(136):1-12.

[25]Peñarroja V, Sánchez J, Gamero N, et al. The influence of organisational facilitating conditions and technology acceptance factors on the effectiveness of virtual communities of practice[J]. Behaviour & Information Technology, 2019,(8):845-857.

[26]Mamun M A A, Lawrie G, Wright T. Instructional design of scaffolded online learning modules for self-directed and inquiry-based learning environments[J]. Computers & Education, 2020,(144):103695.

[27]Lai C. Modeling teachers’ influence on learners’ self-directed use of technology for language learning outside the classroom[J]. Computers & Education, 2015,(82):74-83.

[28][37]Lai C, Wang Q, Lei J. What factors predict undergraduate students’ use of technology for learning? A case from Hong Kong[J]. Computers & Education, 2012,(2):569-579.

[29][38]Venkatesh V, Davis F D. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies[J]. Management Science, 2000,(2):186-204.

[30]Zimmerman B J, Schunk D H. Self-regulated learning and performance[A]. Handbook of Self-regulation of Learning and Performance[C]. New York: Routledge, 2011:1-12.

[31]Shea P, Bidjerano T. Learning presence: Towards a theory of self-efficacy, self-regulation, and the development of a communities of inquiry in online and blended learning environments[J]. Computers & Education, 2010,(4):1721-1731.

[32]Akyol Z, Garrison D R. Assessing metacognition in an online community of inquiry[J]. The Internet and Higher Education, 2011,(3):183-190.

[33][34]Cho M, Kim Y, Choi D. The effect of self-regulated learning on college students’ perceptions of community of inquiry and affective outcomes in online learning[J]. The Internet and Higher Education, 2017,(34):10-17.

[35]Stenbom S. A systematic review of the Community of Inquiry survey[J]. The Internet and Higher Education, 2018,(39):22-32.

[36]Bai B, Wang J, Chai C S. Understanding Hong Kong primary school English teachers’ continuance intention to teach with ICT[J]. Computer Assisted Language Learning, 2021,(4): 528-551.

[39]Barnard L, Lan W Y, To Y M, et al. Measuring self-regulation in online and blended learning environments[J]. The Internet and Higher Education, 2009,(1):1-6.

[41]Hu L T, Bentler P M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives[J]. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1999,(1):37-41.

[43]Wang J, Yang Y, Li H, et al. Continuing to teach in a time of crisis: The Chinese rural educational system’s response and student satisfaction and social and cognitive presence[J]. British Journal of Educational Technology, 2021,(4):1494-1512.

[45]Kilis S, Yıldırım Z. Investigation of community of inquiry framework in regard to self-regulation, metacognition and motivation[J]. Computers & Education, 2018,(126):53-64.

Influencing Factors and Action Mechanism of Online Learning in Supporting Learners’ Empowerment

YANG Yu-qin1ZHENG Zhi-zi1ZUO Ming-zhang1SUN Zhi-ru2XU Jia-zhen1[Corresponding Author]

The in-depth reveal of the key influencing factors and action mechanism of online learning in supporting learners’ empowerment is an important basis for helping learners to improve online learning effect and empowerment, but there are few studies to analyze this in depth. Therefore, this paper firstly dissected the concept, structure, and key influencing factors of learners’ empowerment. Then, this paper proposed research questions, constructed a hypothetical model of the influencing factors of online learning supporting learner empowerment, and illustrated the research objects and research tools. Then, this paper proposed a standardized coefficient model of the influencing factors of online learning supporting learner empowerment based on the results of preliminary path analysis and literature review. Finally, the key influencing factors and the action mechanism of learners’ empowerment were revealed through path analysis. It was found that teachers’ support, resources and support, and online self-regulation ability were the key influencing factors of learners’ empowerment, and had strong direct and indirect effects on the improvement of learners’ empowerment. Especially, the role of online self-regulation ability was critical. This paper not only had important implications for educational practice driven by artificial intelligence but also provided a new perspective for a better understanding of learners’ empowerment and its relationship to self-regulation, and the inquiry community.

online learning; learners’ empowerment; inquiry community; technology recognition; online self-regulation

G40-057

A

1009—8097(2022)06—0051—11

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.06.006

本文受国家自然科学基金项目“在线探究社区中学习者知识建构行为模式的识别及其实证研究”(项目编号:62107020)、华中师范大学教学创新研究项目“智能时代教师专业发展理论研究”(项目编号:CCNUTEIII 2021-11)资助。

杨玉芹,副教授,博士,研究方向为数据驱动的学习评价、高阶能力培养、计算机支持的协作学习等,邮箱为yangyuqin@ccnu.edu.cn。

2022年1月25日

编辑:小时