平菇菌株“陕平1015”生物学特性研究

2022-06-16张文隽李雅茹马婧嘉吴亚召

张文隽 雷 萍 李雅茹 马婧嘉 吴亚召

(陕西省微生物研究所,陕西西安710043)

平菇Pleurotus ostreatus隶属担子菌门Basidio‐mycota,伞菌纲Agaricomycetes,伞菌目Agaricales,侧耳科Pleurotaceae,侧耳属Pleurotus,又名凤尾菇、黑牡丹菇、侧耳、糙皮侧耳、蚝菇等[1],具有栽培技术简单、生产成本低、产量高、易成功等优点,是我国栽培量排名第三的食用菌品种。平菇味道鲜美,营养价值较高,蛋白质含量高为20%左右,氨基酸种类齐全,必需氨基酸含量高为8.38%,还含有丰富的多糖、B族维生素、多种矿物质等[2]。平菇具有降血脂、免疫调节、抗肿瘤等药用价值,作为功能性食品越来越受到人们的关注[3]。

近年来,人们不断尝试平菇工厂化栽培,但目前仍以农户栽培为主[4-6]。无论哪种栽培模式,性能优良的菌株都是极为重要的,良种选育始终是产业良性发展的关键。野生平菇菌株具有许多优良的性状,是选育优良菌种的基础。笔者对采自陕西省西安市临潼区行者街办(东经109°12′21″,北纬34°23′46″)后院枯树桩上的一株野生平菇进行生物学特性研究,并初步人工栽培试验,以期为平菇优良品种选育提供种质资源。

1 材料与方法

1.1 试验材料

(1)供试菌株

采自陕西省西安市临潼区1棵枯树桩基部的野生平菇子实体,组织分离获得纯菌丝,编号为“陕平1015”。

(2)培养基

PDA 培养基:马铃薯(去皮、浸汁)200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉20 g,蒸馏水1 000 mL,pH 自然。基础培养基:葡萄糖20 g,蛋白胨5 g,磷酸二氢钾1 g,硫酸镁0.5 g,维生素B110 mg,琼脂粉20 g,蒸馏水1 000 mL,pH 自然。栽培料配方:棉籽壳78%,麸皮20%,蔗糖1%,石膏1%,料水比1∶1.3~1∶1.4。

1.2 试验方法

1.2.1 温度试验

采用直径90 mm 的培养皿,每个培养皿分别加入20 mLPDA 培养基,制备平板培养基。平板中央接入0.5 cm 的菌块,于5 ℃、8 ℃、14 ℃、20 ℃、26 ℃、32 ℃、35 ℃、38 ℃温度下恒温培养,观察记录菌丝生长情况。每个温度重复6次,每次1个平板。

1.2.2 碳源试验

分别以20 g/L 的葡萄糖、蔗糖、D-麦芽糖、乳糖、甘露醇、可溶性淀粉、玉米粉作为碳源配置基础培养基。采用直径90 mm 的培养皿,每个培养皿分别加入20 mL 培养基,然后将0.5 cm 的菌块接入平板中央,26 ℃恒温培养,观察记录菌丝生长情况。每个处理重复6次,每次1个平板。

1.2.3 氮源试验

分别以5 g/L 的蛋白胨、酵母膏、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钾、麸皮、黄豆粉作为氮源配置基础培养基。接种、培养方法同1.2.2。

1.2.4 无机盐试验

分别以1.0 g/L 磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化钠、氯化钾、氯化钙、硫酸钠作为无机盐配置基础培养基,以不添加无机盐为对照(CK)。接种、培养方法同1.2.2。

1.2.5 初始pH试验

采用PDA 培养基,用1 mol/L HCl 和1 mol/L NaOH 调节培养基pH 分别为:5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0。接种、培养方法同1.2.2。

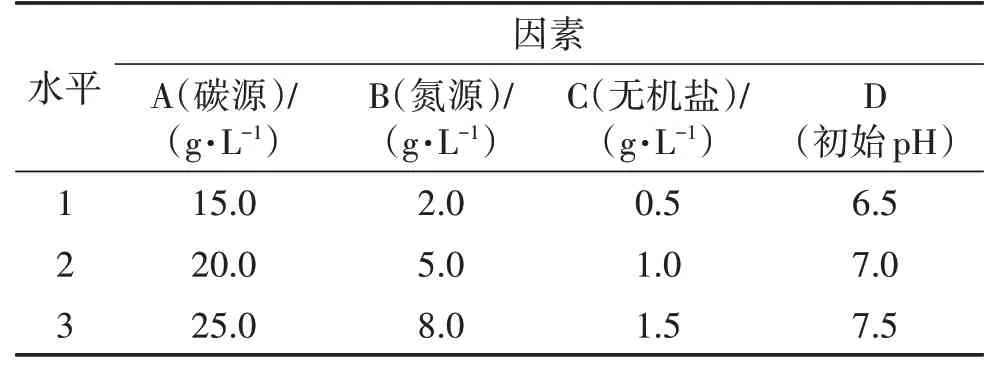

1.2.6 正交优化试验

在单因素筛选的基础上,选择最佳碳源、氮源、无机盐及初始pH 进行四因素三水平正交试验,试验因素及水平见表1。

表1 L9(34)正交试验的因素及水平表

1.3 出菇试验

配置栽培培养基,拌匀后装入23 cm×48 cm×0.005 cm 的聚炳烯袋中,每袋装料折干1 kg,126 ℃高压灭菌3 h 后自然冷却至室温,无菌条件下接入一块黄豆粒大小“陕平1015”试管菌种,于26 ℃遮光培养至菌丝长满袋,常规管理出菇。观察记录子实体生长情况。重复3次,每次50袋。

1.4 指标测定

平板培养时待菌丝萌发2 d 后,采用十字交叉法测量菌落直径,继续培养3 d 再测量一次并计算菌丝平均生长速度;出菇栽培中待子实体成熟后,轻轻采摘并称重,计算生物学效率。计算公式如下:

1.5 数据分析

采用SPSS 17.0数据处理系统,对相关试验数据进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 温度对“陕平1015”菌丝生长的影响

由表2 可以看出,培养温度5~38 ℃“陕平1015”菌丝均能生长,试验培养温度间菌丝平均长速差异较显著。当培养温度为26 ℃时,菌丝生长最快(8.99 mm/d),且菌丝长势佳;当培养温度为32 ℃时,菌丝生长速度次之(8.21 mm/d),菌丝长势较佳;当培养温度为5 ℃时,菌丝生长速度最慢(1.55 mm/d),且长势弱。因此,“陕平1015”菌丝生长的最适温度为26 ℃。

表2 培养温度对“陕平1015”菌丝生长的影响

2.2 碳源对“陕平1015”菌丝生长的影响

由表3 可以看出,“陕平1015”菌丝在7 种供试碳源培养基上均能生长。其中以葡萄糖、玉米粉为碳源时菌丝平均生长速度均较快,分别为9.10 mm/d和9.04 mm/d,两者之间无显著差异,但葡萄糖为碳源培养的菌丝长势较佳;以蔗糖和可溶性淀粉为碳源时次之,菌丝生长速度分别为8.73 mm/d、8.67 mm/d,两者之间差异不明显,但可溶性淀粉为碳源培养的菌丝长势较佳;以乳糖作为碳源时,菌丝生长速度最慢,长势也最弱。因此,综合菌丝生长速度和长势,“陕平1015”菌丝生长的最适碳源为葡萄糖。

表3 供试碳源对“陕平1015”菌丝生长的影响

2.3 氮源对“陕平1015”菌丝生长的影响

由表4 可以看出,在7 种供试氮源培养基上“陕平1015”菌丝均能生长,且各处理间差异显著。以酵母膏为氮源时菌丝平均生长速度最快(9.12 mm/d),菌丝洁白、粗壮有力、浓密、边缘整齐;以蛋白胨为氮源时菌丝生长速度次之(8.90 mm/d),菌丝长势佳;以硝酸钾或硝酸铵为氮源时,菌丝生长速度均最差,分别为5.92 mm/d、5.87 mm/d,两者之间无显著差异,菌丝长势较佳。因此,“陕平1015”菌丝生长的最适氮源为酵母膏。

表4 供试氮源对“陕平1015”菌丝生长的影响

2.4 无机盐对“陕平1015”菌丝生长的影响

由表5 可以看出,在含有6 种供试无机盐培养基上“陕平1015”菌丝均能生长,不添加任何无机盐培养基上菌丝仍然可以正常生长,各处理间差异显著。其中,以磷酸二氢钾为无机盐时“陕平1015”菌丝生长速度最快(7.63 mm/d),菌丝洁白、粗壮有力、浓密、边缘整齐;以硫酸镁为无机盐时菌丝生长速度次之(7.05 mm/d),菌丝长势佳;以氯化钠、氯化钾、氯化钙为无机盐时,菌丝生长速度均较不添加任何无机盐时还要差,以氯化钾效果最差,菌丝生长速度仅为4.71 mm/d。因此,“陕平1015”菌丝生长的最适无机盐为磷酸二氢钾。

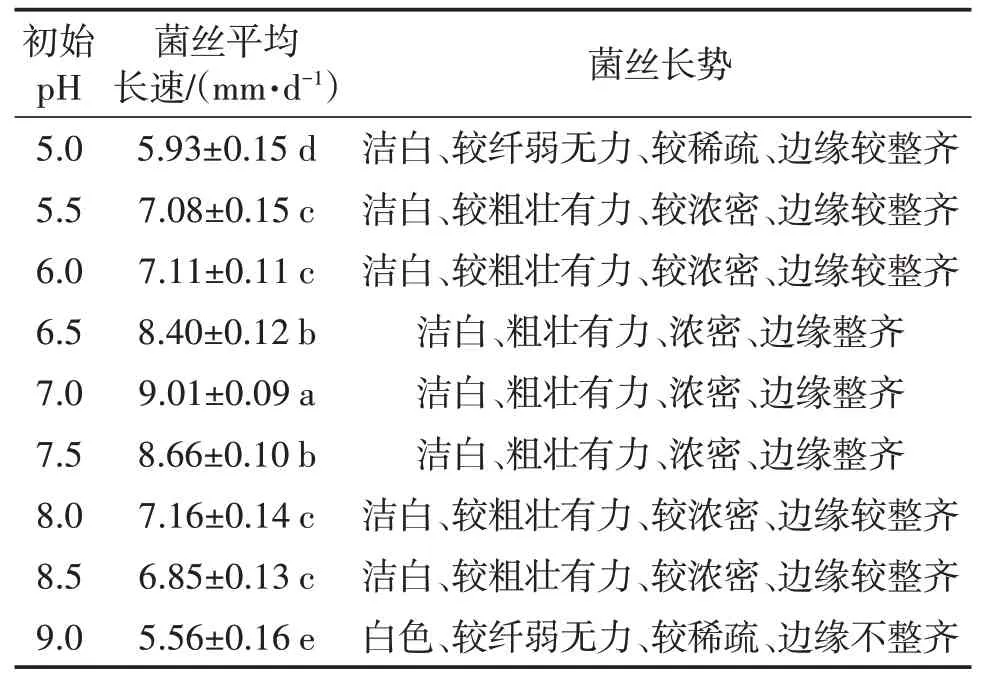

2.5 初始pH对“陕平1015”菌丝生长的影响

由表6 可以看出,培养基初始pH5.0~9.0“陕平1015”菌丝均能生长,当初始pH 为7.0 时菌丝平均生长速度最快(9.01 mm/d),菌丝洁白、粗壮有力、浓密、边缘整齐;初始pH 为7.5、6.5 时次之,菌丝生长速度分别为8.66 mm/d、8.40 mm/d,两处理间差异不显著,菌丝长势较好;当初始pH 为9.0 时,菌丝生长速度最慢(5.56 mm/d),菌丝长势差。因此,“陕平1015”菌丝菌丝生长的最适培养基初始pH为7.0。

表6 初始pH对“陕平1015”菌丝生长的影响

2.6 正交优化试验结果

根据单因素筛选试验结果,选取最佳碳源、氮源、无机盐及初始pH 进行四因素三水平正交试验,结果见表7。由表7 可以看出,影响“陕平1015”菌丝生长的试验因素依次为B(氮源)>A(碳源)>D(初始pH)>C(无机盐),其中碳源均值由大至小依次为X2>X1>X3,氮源为X2>X1>X3,无机盐为X3>X2>X1,初始pH为X1>X3>X2,可得出最佳因子组合为A2B2C3D1,即“陕平1015”菌丝的最佳培养条件为葡萄糖20 g/L,酵母膏5.0 g/L,磷酸二氢钾1.5 g/L,初始pH6.5,在此条件下菌丝生长速度快、长势佳。

表7 L9(34)正交试验结果

2.7 出菇试验结果

出菇试验“陕平1015”子实体如图1。“陕平1015”子实体丛生,覆瓦状,大朵,生长整齐,大小较均匀,菌盖直径5.5~13.4 cm,扇形,灰色,菌柄短,肉质嫩,韧性好;采收三潮菇生物学效率为

图1 陕平1015菌株出菇状态及子实体

149.27%。

3 小结

对采集分离的野生平菇菌株“陕平1015”生物学特性研究结果表明:菌丝生长最适温度为26 ℃,最适碳、氮源分别为葡萄糖、酵母膏,最适无机盐为磷酸二氢钾,培养基最适初始pH 为7.0。在单因素试验基础上进行正交优化,得到菌丝生长最佳因子组合为葡萄糖20 g/L,酵母膏5.0 g/L,磷酸二氢钾1.5 g/L,初始pH6.5。人工栽培的子实体生长整齐,大小较均匀,菌柄短,肉质嫩,韧性好,采收三潮菇生物学效率达149.27%。“陕平1015”是一株优良的平菇生产菌株,值得示范推广。