通俗与抒情:“1957年版”和“1974年重绘版”连环画《祝福》比较研究

2022-06-15战玉冰

战玉冰

(复旦大学 中国语言文学系,上海,200433)

关于鲁迅小说在1949年后的连环画改编,学界已有一定整理和研究,其中贺友直绘画的《白光》、赵延年绘画的《阿Q正传》和陈逸飞绘画的《药》相关研究最多。(1)贺画获第二届全国连环画大赛一等奖,赵、陈画作同获二等奖。而在关于小说《祝福》的连环画改编研究中,则属万叶书店1950年出版、丰子恺绘画的《绘画鲁迅小说》(其中收录《祝福》一篇)相关研究最多。其他比较重要的《祝福》连环画版本还有1955年辽宁美术出版社出版的《祥林嫂》(冯国林、陈永智绘)、1957年人民美术出版社出版的《祝福》(永祥、洪仁、姚巧绘)、1974年人民美术出版社出版的《祝福》(永祥、洪仁、姚巧重绘)、1979年上海人民美术出版社出版的《祝福》(黄英浩绘)。此外,还有根据故事片《祝福》(1956年)和越剧电影《祥林嫂》(1978年)改编而成的电影连环画等(2)关于《祝福》连环画的各版本情况,可参见杨婷婷《论鲁迅小说〈祝福〉的连环画改编》,收录于赵宪章、顾华明主编《文学与图像(第六卷)》,南京:江苏凤凰教育出版社,2017年,第282-297页。。

在这些版本众多、形式各异(线描、水墨、电影)的诸种《祝福》连环画中,人民美术出版社1957年和1974年的两个版本格外值得关注(3)后文简称“1957年版”和“1974年重绘版”,出现的图、文不再具体注明出版信息与页码。,但学界对此研究得并不充分。1974年版的连环画《祝福》,是同一批绘者在1957年版同名连环画基础上的“重绘”,而“重绘”就必然涉及到前后两个版本的“延续”与“差异”问题,如果“延续”可以视为同一作者(群)主体性和基本认识模式的体现,那么“差异”则更加能够说明“重绘”的意义和必要性之所在。

具体来说,一方面,两个版本都需要对鲁迅小说原作的主体故事情节与核心人物形象进行忠实还原和视觉再现(这也是所有《祝福》连环画的基本定位和要求之一),同时二者又保持了上图下文的基本页面构成和在“分镜”选取上的一致性(4)“1957年版”共分58幅图,“1974年版”共分57幅图,后者除了将前者中的第55、56幅画面“四太太解雇祥林嫂”两页内容捏合为一页之外,其余“分镜”选取完全和前者保持了一致。。另一方面,“1974年重绘版”《祝福》连环画在文学脚本上更加趋向于回归小说原作的文字细节,在风景呈现上融入了自然活泼的生活场景,在部分画面的构图方式与表现手法上甚至隐约潜伏着某些通往后来“伤痕连环画”的新变可能性,而对于这组“重绘”连环画作品的对比分析,或许有助于我们打破过去对20世纪70年代连环画创作的某些刻板认识,并对新时期连环画创作的源头追溯产生一些启发。

一、从“叙事”到“故事”:两版《祝福》连环画的基本结构

谈到鲁迅的小说《祝福》,其不容忽视的一个经典性结构就是知识分子“离乡-回乡”模式,小说借由叙事者“我”回乡偶见祥林嫂、遭遇到了无法回答的“灵魂之问”,后又得知祥林嫂突如其来的死讯,进而才将“先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了”[1](P.10)。文学改编连环画作为小说的“俗讲”版本之一种,其创作目的之一是向大众进行文学普及,而囿于该创作目的与“通俗”的艺术形式,连环画《祝福》不大可能表现如此复杂的叙事结构套层(小说作者—小说叙事者“我”—故事主人公祥林嫂三层叙事结构)和叙事时间跳跃(从去世前的“遇见祥林嫂”与“听闻祥林嫂之死”向前回跳,讲述祥林嫂之前的生活和经历),故“1957年版”和“1974年重绘版”《祝福》连环画都果断砍掉了小说前三分之一的内容,而直接从“祥林嫂初到鲁镇务工”讲起。(5)1979年的黄英浩版连环画则尝试保留了小说开头的叙事结构。与此同时,两个版本的《祝福》连环画又都将“祥林嫂与知识分子相遇”(把小说里的“我”替换为第三人称他者)及“祥林嫂之死”两个事件按时间顺序放置于最后,作为整个祥林嫂故事的结尾,从而把整篇小说转换成了一个第三人称叙事和按自然时间顺叙的“故事”。同理,在面对小说讲述祥林嫂故事过程中所采用的一些相对复杂的叙事视角和叙事结构时(比如借助卫老婆子之口插叙祥林嫂被强行嫁给贺老六的经历,以及借助祥林嫂自己之口讲述阿毛之死),两版连环画也都无一例外地将其调整为全知的第三人称叙事视角与自然时间意义上的顺叙时间结构。

鲁迅的《祝福》是一篇有着复杂叙事结构的“小说”,而非简单、平滑的“故事”。或者借助于杨联芬的说法,即鲁迅小说具有“鲜明的主观表现色彩和诗化抒情特征”,其创作小说“目的不在叙述故事,而在抒发内心的情志”。[2](PP.151-152)因此,《祝福》从故事情节连续性的角度来看其实存在很多跳跃和断裂之处。比如小说先借着卫老婆子之口讲述了祥林嫂再嫁贺老六并生下一个儿子阿毛的故事,紧接着就跳到两年后祥林嫂第二次来鲁四老爷家务工,并再次借卫老婆子之口讲述了贺老六之死与阿毛被狼吃的悲惨遭遇,从而给读者一种祥林嫂连续遭遇生活重创(逼婚、丧夫、丧子)的命运悲剧感。这是小说伸缩时间的奇妙魔法,但在连环画呈现时即出现了文本转换的困难,参照莱辛关于诗歌艺术时间性与雕塑/绘画艺术空间性特征的敏锐洞见,他指出“绘画只能满足于在空间中并列的动作或是单纯的物体,这些物体可以用姿态去暗示某一种动作。诗却不然……”[3](P.82),“绘画在它的同时并列的构图里,只能运用动作中的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”[3](P.83)。换句话说,绘画作为一种空间的艺术并不具备时间上的连续性,读者只能从画面中读到某一具体时刻的动作,然后再通过“姿态去暗示某一种动作”“使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”[3](PP.82-83)。而连环画作为一种艺术形式本身的悖谬之处即在于其一方面以绘画作为主要艺术呈现方式,进而受到绘画空间性特征的束缚,另一方面其又是“连环”的,即需要通过多幅绘画的连续呈现建构出一条具备坚实时间性基础的叙事链条。回到两版《祝福》连环画,“贺老六之死”与“阿毛之死”显然都可以凝固为一幅极具视觉冲击与情感震荡的“画面”,但二者之间似乎缺乏一种必要的情节过度,否则就将连续呈现给读者两幅跳跃式的死亡画面,并带来极大的“震惊”之感。

因此,两版《祝福》连环画都选择增加了1页的情节内容作为过渡(都是第24页),即表现贺老六死后、阿毛死前祥林嫂作为单身母亲抚养孩子的艰难,并配之以文学脚本“祥林嫂打柴、摘茶、养蚕,苦苦的扶养着儿子阿毛”(“1974年重绘版”第24幅文学脚本),从而将祥林嫂的悲惨命运表述为“丧夫—寡母—丧子”这一连续的过程,在时间链条上维护了故事情节的完整和顺畅。从另一个角度来说,强调祥林嫂含辛茹苦地抚养儿子阿毛,并与他相依为命,也更有助于突显阿毛之死对祥林嫂所造成的致命打击。

图1 “1957年版”第24幅

图2 “1974年重绘版”第24幅

当然,前文所述连环画改编过程中对叙事视角、时间与结构层面的“简化”势必会影响到对小说原本丰富意义层次的表现。众所周知,在鲁迅小说《祝福》中不仅有对祥林嫂的同情、对鲁四老爷所代表的所谓“吃人礼教”的声讨、对整个鲁镇社会及其在更广阔象征意义上的批判,更有对知识分子自身的反思和检讨,其最重要的情节表现就是小说开头处叙事者“我”与祥林嫂的相遇及对话。面对祥林嫂的“灵魂之问”,我只能“吞吞吐吐”并最终“匆匆的逃回四叔的家中”[1](P.7),这体现出“知识分子”的虚弱无力,甚至有着“时代同谋”的嫌疑。但在“故事化”和“顺叙化”的连环画改编本中,这种对“知识分子”自身的反躬自省完全消失不见:

她见到识字的人,就用眼钉着问:“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?……地狱究竟有没有?……死掉的一家人,真的都能见面么?……”但是,有谁能回答她呢!就是答得出,又能给她多少安慰呢!(“1974年重绘版”第56幅文学脚本)

“但是,有谁能回答她呢!就是答得出,又能给她多少安慰呢!”这句显然是一个画外音的插入,其发声主体正是某种代表着普遍意义或上帝视角的连环画第三人称叙事者,而在这样的叙事视角与结构之下,原本“鲁迅式”的自我反思则转而呈现为一种全知视角下的命运无可奈何与略显廉价的同情贫弱之感。

如果对这一场景的文学脚本与构图策略展开进一步“细读”,我们不难发现,在对于这场“偶遇”的呈现上,两版连环画的文学脚本基本一样,不同之处仅在于“1957年版”用的是“盯着问”,而“1974年重绘版”则用的是和小说原文更贴近的“钉着问”——小说原文是“一见她的眼钉着我的”[1](P.7)——“1974年重绘版”把“盯”改为“钉”,既和这一版本在文学脚本上向鲁迅小说文本回归的整体努力相一致(后文会对此展开具体分析),又显然更能突显出祥林嫂此时目光的热切以及其带给“我”的“咄咄逼人”与“灵魂叩问”之感受。此外,在画面呈现上,“1957年版”(第57幅)采用了祥林嫂背影与知识分子正面的人物站位与构图策略,而画面中的知识分子分明就是鲁迅先生的形象,但“1974年重绘版”(第56幅)则采用了祥林嫂正面与知识分子背影的站位与构图,而知识分子的面孔也进一步被模糊化和普泛化,读者仅能从其长衫、围巾与手中书籍大致判断出这可能是一名五四时期的知识分子形象。从而在对知识分子形象的呈现过程中,形成了一个由叙事人与发声者“我”(小说原文)到只保留鲁迅先生客观形象的第三人称他者——“识字的人”(“1957年版”),再到更加普泛和抽象意义上的五四时期“识字的人”的形象(“1974年重绘版”)的连续演变过程,在这一过程中,故事情节的铺展逐步变得平滑、顺畅,但文本的多义性与自我指涉、反思等丰富层面也随之被简化和抹除。

图3 “1957年版”第57幅

图4 “1974年重绘版”第56幅

二、图像的“抒情化”:关于“1974年重绘版”连环画的几处细读

在对“1957年版”和“1974年重绘版”《祝福》连环画的一致性作简要讨论之后,本文更关注二者之间所存在的差异性,而讨论这一问题必须首先要回答,为什么会出现“1974年重绘版”?这里需要申明的一个问题是,“1974年重绘版”对于“1957年版”而言,并非简单地小修小补,或是更为常见的“再版重印”,而是近乎于完全意义上的“另起炉灶”。即除了前文所述两版《祝福》连环画保持了“分镜”上的一致性之外,在画法上,“1974年重绘版”以“涂抹”代替“白描”,以“块面”的表现方式代替了“勾线”;而在构图、取景、画风及人物关系呈现等方面,“1974年重绘版”与“1957年版”也几乎是每幅图都不一样。如此“大幅度”的“重绘”行为一方面可能源于绘者(们)对于新的画面表现方式的追求,另一方面也可能是由于其对“1957年版”的不满,如画面相对粗糙、笔触较为稚嫩,且文学脚本中讹误情况较多(6)关于“1957年版”中的文学脚本讹误,仅举几例:第14幅“大约嘴破(应为被)什么堵住了吧”、第45幅“你和你第一(应为二)个男人过活不到二年”等。等。而如果跳开作者艺术上“精益求精”的努力,回到更广阔的历史现场,我们不难注意到“1974年重绘版”《祝福》连环画的出现与此前一年国内连环画工作逐步恢复正常化之间的历史因缘。在“文革”开始后,我国连环画工作一度陷入停顿,但在“之后的1973年,在周总理的直接干预下,国务院文化组决定将1973年举办的全国美展定为连环画与国画的专项展”,“1961停刊的《连环画报》也在1973年复刊”[4](P.20),连环画工作逐步恢复正常化。在此过程中,由于许多专业画家,特别是具有西洋画学习经历和背景的画家投身连环画事业,使得这一时期连环画的绘画形式变得更为丰富多样,素描、水墨、水彩等美术形式纷纷进入连环画创作之中,比如陈丹青即是在这一历史背景下创作了《边防线上》《飞雪迎春》等连环画作品,《祝福》这两版的绘者中,徐永祥、吕洪仁也都受过系统的油画训练。“1974年重绘版”《祝福》连环画也正是在这一历史背景下产生的。

具体比较“1957年版”和“1974年重绘版”《祝福》连环画的图像画面,我们大致可以得出以下三个方面的差别:

首先,视点选取上,“1957年版”绝大多数画面采取从右(下)向左(上)的视点顺序和透视结构,呈现出近大远小的视觉效果。其观察视角也多为平视或轻微的仰视,画面在视点选取上似乎努力不带有任何主观情感态度,而只是想“客观”地讲述一个关于祥林嫂的故事。相比之下,“1974年重绘版”的视点选取则更为丰富。比如第14幅画面,讲述祥林嫂被婆家掳走这一情节,“1957年版”采取由船上望向岸上的视点,营造出一种仰视的视觉效果和空间关系结构,而“1974年重绘版”则改为由岸上窥视船上,进而形成了一种俯视的视觉结构,并且也更加贴合小说中“窥探舱里,不很分明,她像是捆了躺在船板上”[1](P.12)的原文内容。

图5 “1957年版”第14幅

图6 “1974年重绘版”第14幅

图7 “1957年版”第16幅

图8 “1974年重绘版”第16幅

又如第16幅画面,卫老婆子向鲁四老爷和四太太道歉,“1957年版”采取了一个最基本的平视视角,只是将这一场景本身予以简单呈现;而“1974年重绘版”则大胆采用了一个俯视视角,并且在构图上将近乎一半的画面留给了地面和桌面,配合从门口射来的光线,产生了一种近乎于留白的效果。而卫老婆子虽然站着向坐着的四太太作解释,但其人物形象却被挤压到了画面的边缘,这就更加巧妙地透露出画面中几个人物之间的权力结构关系,以及当时卫老婆子惶恐、急迫的心情(自己推荐错了人,给鲁四老爷家惹来了麻烦)。如果进一步引申开去,我们会发现这种通过俯视视角配合大面积空白的构图方式以营造出画面中人物某种心情(孤独的)、状态(惶恐的)甚至人物关系(不平等的)的表现手法,在20世纪50年代的线描连环画中几乎是见不到的,相反,我们则能在稍后几年的“伤痕连环画”——比如《连环画报》版《伤痕》(1979年3月,水墨连环画)中的第20幅画面和何多苓版《雪雁》(1983年,油画连环画)中的第31幅画面——中看到这种表现方式的延续和发展。

其次,在基本构图上,“1957年版”多采取中景,并从左至右较为均衡地排布人物,以形成一种画面的稳定感。而“1974年重绘版”则有着远为丰富的构图形式和技巧。比如其中第17至第21幅画面,连续地表现祥林嫂被迫嫁给贺老六的相关情节,在小说中这段故事基本是出自吃醉了酒的卫老婆子的转述,内容并不复杂,叙述过程中能够构成画面的内容也不多。而“1974年重绘版”连环画则对其较为集中和传神的视觉呈现。其中第17幅画面表现祥林嫂的婆婆强行把她嫁给贺老六,小说里对此并无场景描写,但在“1974年重绘版”连环画中,则想象了一幅“送亲”的画面,一方面送亲人群的集中和拥塞形成了一种令人压抑的逼仄感受,暗示了整个家族、村里,乃至社会对祥林嫂本人所形成的压迫;另一方面,轿子上那个粗陋、拙劣的“囍”字和右侧高高举起的鞭炮,又和祥林嫂被拉扯甚至捆绑住双手形成鲜明对比,进而达到了一种讽刺和批判的视觉效果。在第18幅画面中,“1974年重绘版”较之“1957年版”进一步减少了抬轿子与送亲队伍的人数,表达出一种荒凉的感受,同时送亲队伍逐渐走向远处深山,又似乎暗示着某种未知的前途和命运。第19幅图表现了祥林嫂被迫拜天地,相比于“1957年版”,“1974年重绘版”将“镜头”大幅度向前推进,进而凸显出房间内人群的拥堵和逼塞,传递出一种压抑的视觉感受,而祥林嫂蒙住盖头、被众人按住强行成亲的画面,配合上旁边一个吹喇叭的人,则又在原本无声的画面中构建出了一种强烈的反差感,似乎让读者耳畔也回响起了喇叭声的尖锐与凄厉。第21幅画面则通过“洞房”门口偷窥人的背影与人们脸上的笑容进一步反衬出整个世界的荒诞、无助和恐怖,鲁迅笔下所极力刻画的所谓国民性之看客、麻木等特点,在这幅画面中都得到了较为传神的表达。尤其需要注意的是,第21幅画面中未画出的内容是洞房内祥林嫂的骂声不断和终遭强迫,结合这两层内容,画面反讽的意味就更加明显。

图9 “1974年重绘版”第17幅

图10 “1974年重绘版”第18幅

图11 “1974年重绘版”第19幅

图12 “1974年重绘版”第20幅

图13 “1974年重绘版”第21幅

图14 “1957年重绘版”第18幅

图15 “1974年重绘版”第2幅

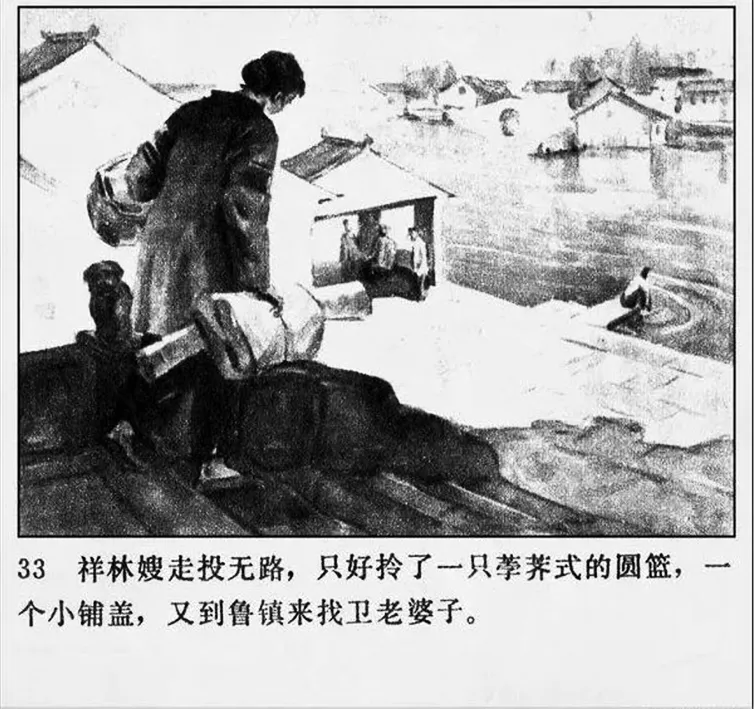

图16 “1974年重绘版”第33幅

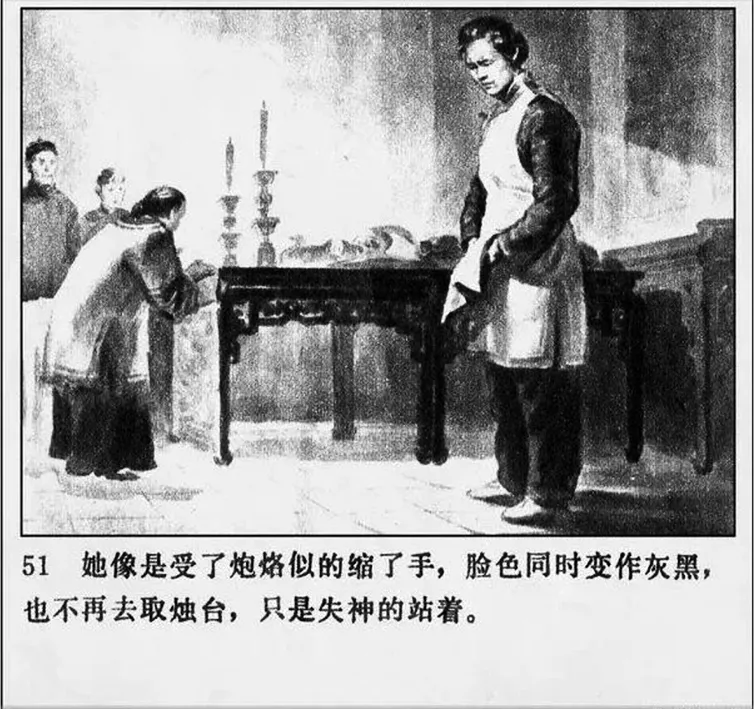

图17 “1974年重绘版”第51幅

除了这一组祥林嫂与贺老六成亲的连续画面之外,“1974年重绘版”在很多其他画面中也表现出了在构图方式上的别具匠心,比如第2幅画面祥林嫂初到鲁家,就通过门口射入的光线将祥林嫂与鲁四老爷、四太太、卫老婆子等人分隔开来,进而表达出了家族内/外、身份高/低、乡情远/近之间的微妙差别。又如第33幅画面祥林嫂再次到鲁镇来找工作,整幅画面将祥林嫂的空间移动呈现为一个逐渐下降的过程,也很好地隐喻了其未来命运将会更加凄惶、落魄、悲惨。而在第51幅画面中,捐过门槛的祥林嫂依旧被四太太嫌弃,因而遭受了进一步的心理打击,此处的文学脚本为“只是失神的站着”,而画面中处于构图近处的祥林嫂身量也显得格外高大(从之前的画面中看不出祥林嫂比其他人个子更高),这固然是近大远小的透视效果所导致,同时也有绘画者刻意为之的成分,孤独伫立在画面近侧的祥林嫂,高大的身躯透露出的不是力量感,而是一种孑然一身的孤独感和与整个鲁家环境格格不入的尴尬处境(第54幅画面也有类似的构图和效果)。

图18 “1957年版”第6幅

图19 “1974年重绘版”第6幅

图20 “1957年版”第38幅

图21 “1974年重绘版”第38幅

此外,“1974年重绘版”还颇善于通过缩减画面中的人物数量来完成各种不同意义的有效传达。比如第6幅画面中,“1974年重绘版”将“1957年版”中的两个人缩减为祥林嫂一个人,更加契合文学脚本中“到年底,扫尘、洗地、杀鸡、宰鹅,彻夜的煮福礼,全是一人担当”的相关内容。而在第50和第52幅画面中,“1974年重绘版”也都将画面改为仅有祥林嫂一人,此处缩减人物的目的则是强化此刻祥林嫂内心的恐慌与孤独之感(即使捐过门槛依旧被鲁家人歧视和排斥)。特别值得一提的还有第38幅画面,这幅画面主要呈现第二次来鲁家务工的祥林嫂,因为“再嫁”的经历而被认为是不洁和晦气的象征,因此不能参与祝福相关的活动或接触祝福所要使用的相关器物。“1957年版”对此基本采取了一种写实的态度,画面近处是无所适从的祥林嫂,远处隔着一道门框则是其他人在为祝福而忙碌(曾经这些工作都是祥林嫂一个人来做的)或者在祥林嫂背后窃窃私语,而“1974年重绘版”则采取了某种更具虚构性和想象力的画面构图设计,画面中只有孤零零的祥林嫂一人是真实存在的,其背后两个巨大的鲁四老爷和四太太形象则是祥林嫂头脑中的想象,或者代指某种无处不在的流言蜚语在祥林嫂耳畔或心里形成的投射或“回声”,这种画面组织方式显然比“1957年版”更富有视觉表现力和冲击力。

再次,在画法笔触上,“1974年重绘版”整体上是以“块面”涂抹代替了“线描”勾勒的一次“重绘”,这就和以线描为主要手段的20世纪50至70年代连环画产生了根本性的不同。黑白颜色的块状涂抹一方面更适合表现作为整体而存在的自然风物——如小说中“灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光”[1](P.5)一类的风景描写,或者是“1974年重绘版”明显有更多的对于河流的视觉呈现(至少有10幅画面都涉及河流),同时采用色块涂抹也可以通过黑白明暗的对比关系来刻画人物,渲染环境气氛,从而表达出某种抒情性和悲剧感;另一方面,“1974年重绘版”的色块涂抹笔法中又显然融入了西洋画所强调的光影效果,在画面透视感、拟真性和情感氛围营造上都要更胜一筹。

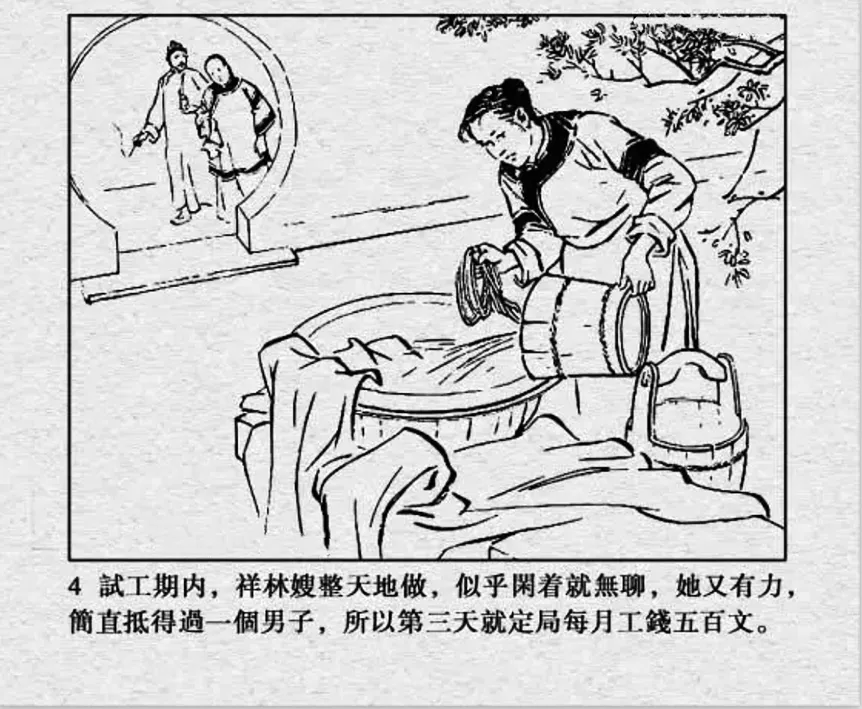

“1974年重绘版”与“1957年版”在对于风景的选择和呈现上也有些许不同,比如在第4幅画面中,“1957年版”是从右上方插入了一些树枝和树叶,仍带有某种传统工笔画的构图方式和审美趣味,而“1974年重绘版”则一方面通过大量叠放在一旁的柴火表现祥林嫂平时工作的辛劳(物的堆积造成生活与心理的压迫),另一方面又在画面的角落里画了一只鸡,进而透露出某种农村生活的基本图景和日常趣味。如果进一步借助朱羽在分析小说《山乡巨变》中的动物描写时的说法(恰好周立波小说里也是写到一只鸡),“‘动物’的出现不啻暗示出一种毫不造作的‘现实感’和‘自然性’”[5](P.71),我们或许可以说,“1974年重绘版”中这只鸡的加入,也是绘画者试图在讲述祥林嫂悲惨命运、批判吃人社会的同时,有意或无意对农村生活景致与自然状态的某种描绘和传递。

这或许是游离于小说核心主题之外的意义剩余物,但也暗示出了此时的祥林嫂还没有触碰到自己命运最为悲惨的时刻,毕竟第一次来鲁家务工的祥林嫂还是很有干劲,“口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了”[1](P.11),或者说她的人生由此开始将会一步步走向毁灭。

图22 “1957年版”第4幅

图23 “1974年重绘版”第4幅

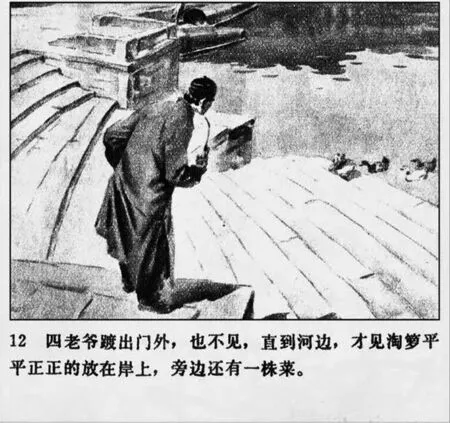

图24 “1974年重绘版”第12幅

图25 “1974年重绘版”第13幅

图26 “1974年重绘版”第40幅

图27 1956年电影《祝福》中的相关画面(图片来自腾讯视频截图)

类似的,在“1974年重绘版”的第12至第14幅画面中也都画到了鸭子,其中第13幅画面中通过惊飞的鸭子来表现祥林嫂被强行掳走的场面是继承自“1957年版”,但“1974年重绘版”则显然进一步强化了“鸭子”这一动物意象,比如第12幅画面通过在河边淘箩边上画了几只鸭子,反衬当时祥林嫂已经不在河边的“凤去台空江自流”,且几幅画面中接连出现鸭子的意象,也构成了某种画面风景的自然延续。此外,画面第40幅祥林嫂向鲁镇居民讲述阿毛被害的悲惨遭遇时,几只河面上安然捕食、自由自在的鸭子也形成了一种气氛上的反差,并与那些“麻木的听众”形成了正面的衬托和影射,我们甚至可以联想到鲁迅小说《药》中描写看客为“颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着”[1](P.464)。

关于“1974年重绘版”中的“动物”与“自然”,另一个可能的灵感来源或许是1956年摄制的电影《祝福》,在这部电影中,既有对祥林嫂洗衣、淘米时河边鸭子的特写镜头,也在祥林嫂劳动的场景之中加入了几只鸡(虽然电影里这几只鸡是出现在祥林嫂与贺老六家的院子里)。电影《祝福》摄制于1956年,徐永祥、吕洪仁、姚巧云等几位绘者在绘制“1957年版”《祝福》连环画的时候应该没有看过这部片子。虽然我们还缺少足够确实的证据来证明几位绘者在绘制“1974年重绘版”《祝福》连环画时看过这部电影或受其影响,但“1974年重绘版”连环画与电影《祝福》在借助“动物”和“自然”来表达某些生活平淡之趣,并构成对故事情节的张弛调节方面显然有着思路上的一致性。

当然,《祝福》连环画中的“动物”也不尽然是对小说文本的有益呈现或积极再造,比如“1957年版”第53幅画面在表现祥林嫂遭受精神打击,“简直是一个木偶人”时,画了一只奔跑的猫,想来这是绘画者为了呼应“有如在白天出穴游行的小鼠”一句文学脚本而添加的动物意象,但这显然是对小说文本的一个“误读”,小鼠只是对祥林嫂此时诚惶诚恐心态的比喻,和真正的猫和老鼠并没有什么关系。

图28 “1957年版”第53幅

总的来说,“1974年重绘版”较之“1957年版”《祝福》连环画,在视点选取上更为丰富、在基本构图上更为多元,在表现风格上既做到了更大程度的拟真性,同时又增强了抒情性;而在画法笔触上,则以“块面”涂抹代替了“线描”勾勒,并想象性地增添了某些“自然剩余之物”,而这些甚至和后来的“伤痕连环画”之间也隐约产生了某种潜在的联系,比如《连环画报》版《伤痕》采用了水墨“块面”涂抹的笔触,借用黑白明暗对比来抒情,并通过俯视视角、大面积空白的构图等完成某种视觉效果的传递等。

三、“回归文本”:“1974年重绘版”连环画的文学脚本变更

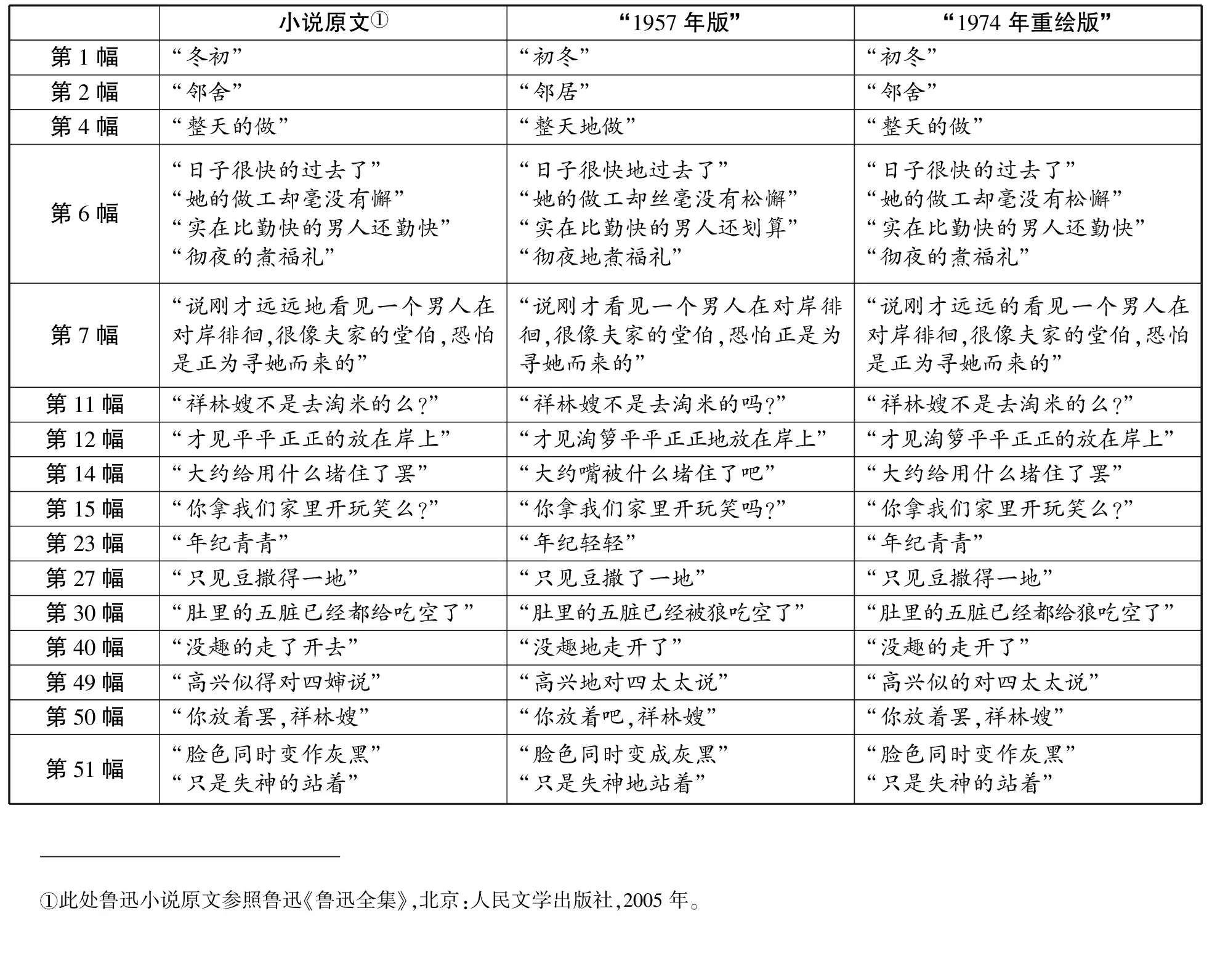

除了画面图像上的差别之外,“1974年重绘版”不同于“1957年版”《祝福》连环画的另一个重要区别在于文学脚本上的变更。首先,一个显而易见的差别是“1957年版”的文学脚本皆采用繁体字,“1974年重绘版”则全换为简体字,产生这一变化的背景显然和简体字的推广以及群众文化普及工作的积极展开密切相关。其次,值得玩味的地方在于,“1957年版”连环画把鲁迅小说原文中一些不大符合现代白话语法规范的部分进行了“规范化”调整,比如将“邻舍”改为“邻居”、“年纪青青”改为“年纪轻轻”、“都给吃空了”改为“被狼吃空了”、“变作灰黑”改为“变成灰黑”、陈述句结尾的“罢”都改为“吧”、动词前面的“的”都改为“地”、问句结尾的“么”都改为“吗”等。但在“1974年重绘版”中又将这些文学脚本细节依照鲁迅小说原著改了回去,具体修改情况见下文表1。

表1 “1957年版”与“1974年重绘版”《祝福》连环画文学脚本对鲁迅小说原文的修改情况

一方面,“1974年重绘版”文学脚本的修改显然是有着明确地回归鲁迅小说原文的意图。当然,这里也存在对于“1957年版”文学脚本中对作品原意理解偏差的调整和纠正。比如小说中祥林嫂捐完门槛回来后“高兴似得对四婶说”,在“1957年版”文学脚本中被改为“高兴地对四太太说”,这里显然和原文意思有所偏差,即小说原文中祥林嫂的心情应该是百感交集、较为复杂,而在“1957年版”文学脚本中则变成了简单的高兴。而“1974年重绘版”将这一细节参照小说原文改了回去,可以说是一种表意上的必要纠正。

另一方面,如果我们认为连环画是“文艺的大众化”(鲁迅语)的有效手段,或者是“最厉害最普遍的‘民众教育’的工具”(茅盾语),并且20世纪50至70年代连环画显然也是被作为文化普及和群众教育的重要媒介和方式,那么“1957年版”将鲁迅小说中与后来汉语语法规范不太相符的“细节”替换为更加容易被群众理解的字词,以及“1974年重绘版”将文学脚本由繁体字改为简体字等修改行为显然属于在这一认识论指导下的艺术改编实践,甚至于我们可以认为20世纪50至70年代连环画文学脚本中的文字规范化现象本身就是对读者或群众的一种文化普及或文字教育形式。那么与此同时出现的问题是,我们要如何解释“1974年重绘版”中将原本被“规范”过的文学脚本重新回归到鲁迅小说文本中的二度修改或者说“重绘”?如果我们把连环画中的画面与文字看作一个整体的话,那么“1974年重绘版”对于文学脚本的修改显然也属于这次“重绘”行为的一部分,而且是非常重要的一部分。这似乎是一个和上述通俗化、普及化的整体性趋势相悖的修改行为。

但如果我们换一个思路来看待“1974年重绘版”在文学脚本上的修改,其在没有完全遵照文艺通俗化、大众化方向和路径进行具体艺术实践的同时,也意味着其对于鲁迅小说原文、尤其是带有鲁迅用语习惯和特色的文本的回归,而如果我们将这种“回归文本”与此前分析的“1974年重绘版”《祝福》连环画在画面上所带有的更为丰富的视点、更为灵活的构图、更为逼真的笔触、更为抒情的光影、更多时代叙事所不能完全容纳的“自然剩余之物”放在一起来看,或许能够更好地理解保罗·克拉克(Paul Clark)所说的“整个‘文革’期间,从艺术的角度来说,在中国能看到的最令人满意的艺术,也许是图书插图和改编自小说和电影的连环画”[6](P.211),同时,我们大概也可以借此窥视到,五六年之后中国连环画发展新趋向的“萌芽”和可能性,而这种新趋向的源头,此时也许正潜伏在它自身的对立面之中。

总体上来说,对鲁迅小说《祝福》的连环画改编本身,既是一种跨艺术形式的表现实践,同时也内蕴了文化通俗与普及的时代要求(从抽象的文字到直观的图像、从复杂的叙事到流畅的故事)。从这一角度延伸来看,“1957年版”《祝福》连环画在图像上具备了同一时期线描连环画疏朗清新、简洁质朴的美学风格,而这一美学风格发展到董子畏改编、贺友直绘制的连环画《山乡巨变》(1959年)而至高峰,同时其将鲁迅小说原文进一步规范化为“标准”的现代汉语书面语的文学脚本改编也符合连环画这一艺术形式的政治文化要求。相比之下,“1974年重绘版”则在笔触运用、视点选取、画面构图、光影排布、意象设置等诸多方面进一步审美化,这也和其将文学脚本回归鲁迅小说原文具有内在逻辑上的一致性。而“1974年重绘版”的产生与新变,既和1973年以来国内连环画工作逐步恢复正常化有关,又隐约为我们展示出了通往新时期“伤痕”连环画的某种未来发展可能性。