近代期刊图片中所见川边(西康康属)藏族女性

——基于民国期刊全文数据库的研究

2022-06-15赵艾东

赵艾东

(四川大学,四川 成都 610064)

民国时期,藏族女性的直观形象在一定程度上随着报刊图片走进国内外大众视野,是大众认识川边(或西康康属)、西康省和藏族的重要途径(1)民国时期川边(或西康康属部分)地域的主体部分大致为今四川省甘孜藏族自治州。本文研究范围不包括西康省雅属(今雅安地区)和宁属(今凉山地区)以及木里藏族分布地,也不包括四川岷江上游地区嘉绒藏族分布地区(今阿坝州)。名称解释:“川边”之名源自光绪三十二年(1906)清廷任命赵尔丰为“川滇边务大臣”,管辖川、滇、青、藏之间的广袤地区。“川边”指介于川西和藏东之间的地区,即打箭炉(东)至丹达山(西)、滇西北维西(南)、中甸至甘、青(北)之间的地域。晚清因边疆危机加重,国人意识到“慎重命名地理名称的重要性”,“川藏交界区域地理名称的生成、运用,经历了‘炉边’‘川疆’‘川边’等名称混用,以‘川边’为过渡性名称,到弃用‘川边’、强调‘西康’名称的过程”。“西康”之名最早见于清末代理川滇边务大臣傅嵩炑建议成立西康省的奏折。1939年元旦西康省政府成立。1955年西康省撤销。“康藏地区”一般为康区和西藏的合称。参见王川:《西康地区近代社会研究》,北京:人民出版社,2009年,第3~4页;傅嵩炑:《西康建省记》上卷,廖祖桂点校,北京:中国藏学出版社,1988年版,第5页;邹立波:《边疆地理名称与晚清川藏边务——以“川边”、“西康”概念为考察中心》,《中国历史地理论丛》,2018年,第33卷,第1辑,第85页。。在“民国时期期刊全文数据库”开放前,因时空局限,很难广泛搜罗近代报刊所载川边藏族女性图片,更难以“地毯式搜索”方式遍查纸质版报刊。对某些期刊和期数,也存在失传或保存地点未知等问题。近些年开放的民国时期期刊全文数据库(第一至第十一辑)则汇集了丰富的史料,“收录民国时期(1911—1949年)出版的两万余种期刊,内容集中反映这一时期的政治、军事、外交、经济、教育、思想文化、宗教等各方面的情况”;截至笔者撰文时,“可对12574种期刊的近632万篇文章进行检索、浏览并下载全文”(2)简介参见四川大学图书馆网页,“民国时期期刊全文数据库(第一至第十一辑)”,2021年8月15日:http://lib.scu.edu.cn/resourcenov/resourcedetail/SCU03377;https://www.cnbksy.com/。。因而,从中发掘反映川边藏族女性的图画和照片等图片,可了解具有代表性的对象,获取典型样本。因该数据库开放不久,其中有大量议题、史料及空白点有待研究,故尚未见学界产出相关成果。本文通过标题、作者、刊名、分类号、年份及期号等多种途径在数据库中进行检索、浏览及下载,研读相关全文和全刊,获得142张有关川边藏族女性的图片及文字信息。在统计基础上结合文字史料,从刊载图片的期刊及其社会背景、图片主题和内容入手,考察1918—1949年间期刊图片所展现的川边藏族传统女性和新女性。该研究虽有局限性,但作为利用期刊数据库资源的研究尝试,有助于进一步从多维度研究民国期刊、性别史及康藏史。

一、民国期刊数据库中关于川边藏族女性图片的图文检索及统计

相关图片散见于数据库中的各类期刊。笔者基于十余年来的川边研究,认为可从以下途径和方式检索目标图片。

(一)目标图片检索难点和方式

在该数据库中,图片的刊载方式有两类:一类是图片报道和新闻,图片是主要载体,文字仅为标题或简介,该类信息题名中注明了“照片”或“图片”;另一类是以文字为主的文章,图片和图画作为插图,对文字记述起直观性的补充作用,标题未注明“插图”或“照片”,需下载文章后进一步查阅。在数据库中检索图片虽方便,但颇有难度,难以穷尽所有期刊和图片,主要原因有三。第一,部分图片和文章标题未显示与目标图片的相关性。数据库中凡为图片的条目均标有“照片”二字,故可区分该条目是否为照片,但部分文章以文字信息为主,配有插图,标题却未反映,故对该部分图片的搜索颇难。可对其检索又不可或缺,关系到能否“穷尽”所有目标图片。第二,特定历史用语或术语造成以下障碍:一是开始检索时很难将那些藏族妇女与当时的特定用语和称呼联系起来,如“康妇”“康人”“番妇”。若无充分的专业知识储备,检索时易产生遗漏;二是期刊和图文作者多为开风气之先者,使用地名时颇有随意性,多样化的名称音形给检索带来困难。如,“甘子”为今“甘孜”;今理塘,过去有“里塘”“理化”“理塘”等写法;“打箭炉”虽在1908年改称“康定”,但民间仍常使用旧名和简称“炉城”,西文记载中亦多袭旧名。第三,因以往相关研究甚少,相关背景和史实的欠缺也造成检索困难。如,“邓珠拉姆”在期刊中被误为“邓珠娜拉”。鉴于上述原因,难以将反映川边藏族女性的“隐蔽性”图片发掘出来。换言之,对川边藏族女性群体及其背景的认识程度,关系到检索结果——图片数量多少、内容的丰富性和广泛性,也关系到对当时期刊的认识。因该数据库尚未全部开放,故也存在目标图片可能缺失的问题。尽管如此,在对库中现有12574种期刊和近632万篇文章的尽可能检索基础上,对所获图片进行研究当具代表性。

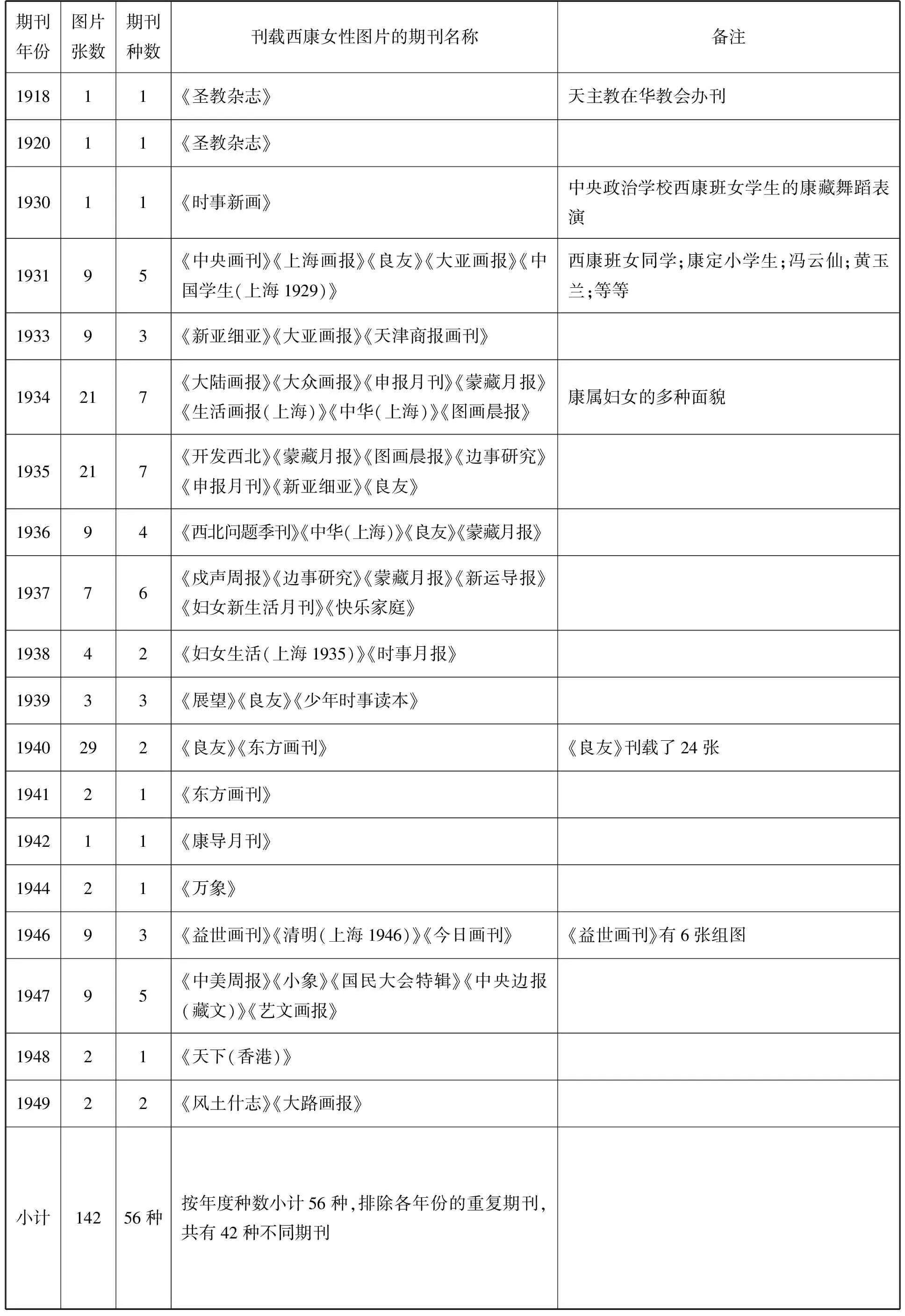

(二)以多种关键词进行的检索及结果统计

笔者在检索过程中尝试了以下方式方法(3)数据库首页及搜索项参见:https://www.cnbksy.com/。。第一,以相关身份和称呼检索图文篇名,如以“西康妇女”“康藏妇女”“西康女生”“西康学生”,以及“西康某地名+妇女”,如“康定妇女”“康民”“康人”“藏女”“锅庄女主人”“番妇”“川边妇女”等为词逐篇查阅,获数十幅目标图片。第二,以“地名+图文类别”检索。以相关主题为关键词搜索篇名时,若仅以“西康”搜索,获得11536条题名信息,逐篇下载和查阅并不现实。以“西康照片”检索,有667项结果,此外还通过“川边图片”“巴安图片”等地名辅助检索。第三,以主题为关键词检索篇名,如“西康民俗”“锅庄”“一妻多夫”“西康班”“西康教育”“川边教育”“巴安教育”等。第四,以西康妇女姓名(如黄玉兰、玉珍纳母)检索。第五,检索相关著名学者和摄影者姓名,如王小亭、任乃强、庄学本、孙明经。第六,通过文体娱乐活动等关键词检索。总之,通过不同方式多次检索、交叉叠加检索,再据结果层层递进,找出更多关键词进一步检索,最后搜集到民国时期展现川边(西康康属)藏族妇女的期刊图片142张。其中,绝大多数为照片,也有个别图画和木刻图片。按每年期刊种类数目叠加,共有56种期刊刊出这些照片;排除各年重复的期刊,则有42种不同期刊,时间跨度从1918至1949年,如表1所示:

表1 民国期刊数据库中1918—1949年期刊所载西康康属藏族女性图片信息统计表

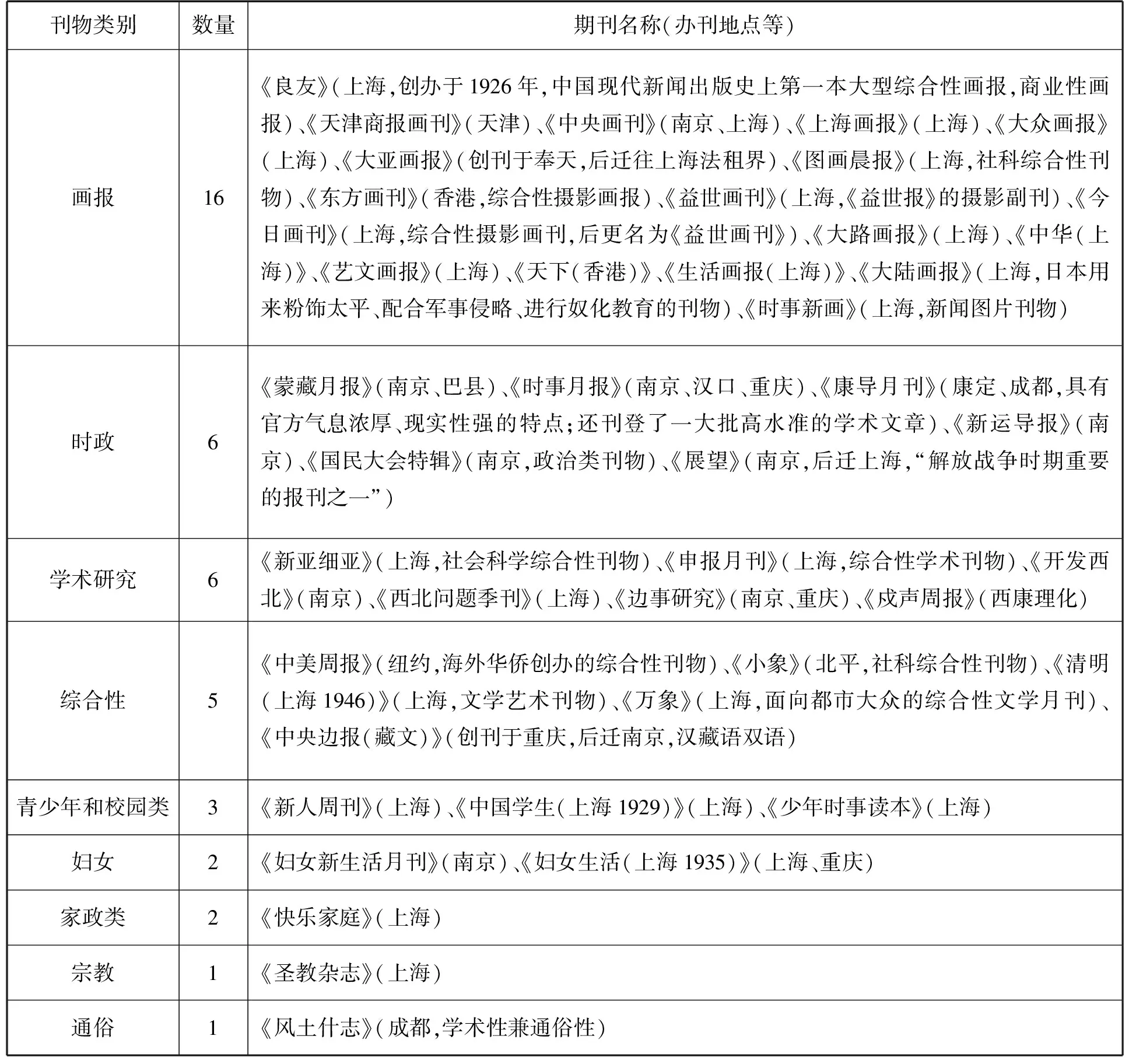

据各年刊出图片的数量,可将上表中的期刊分三阶段考察:第一阶段(1918—1930年):在华天主教会所办《圣教杂志》先后刊载2张照片。第二阶段(1931—1940年):27种不同期刊(若将不同年份重复的期刊种类算入,共42种)刊载了113张图片,约占总数的80%。其中,1931年刊出的图片增至9张;1934和1935年图片数量均增至21张;1940年刊载图片最多,达29张,但其中24张由同一种期刊(《良友》)刊出。第三阶段(1941—1949年):9年间14种期刊(各年无重复)共载27张图片。总之,除《圣教杂志》在1918、1920年有2期刊载2张图片外,其余140张图片的见刊时间在1930—1949年,1921—1929年未见图片刊出。从期刊性质看,大部分图片刊载于画报、时政及边疆研究类期刊。刊载图片的期刊具体可分为9类,见表2。

表2 民国时期刊载川边(西康康属)藏族女性的42种期刊性质及分类信息表(4)表中所有期刊介绍和全文均可从数据库中检索:https://www.cnbksy.com/。

上表9类期刊中,画报类期刊最多,占总数的38.1%,远远超出以文字为主的期刊。时政、学术研究、综合性三类期刊数量接近,合计17种,占总数的40.5%。这三类期刊有交叉重叠性,如《中央边报(藏文)》虽为综合期刊,但政治色彩浓厚。其余5类以文字为主,共9种,约占总数的21.4%,与普通大众、妇女、未成年人及宗教等相关。中国现代新闻出版史上第一本大型综合性画报《良友》创办于1926年,属商业性画报。这一时间节点或可显示为何1920年代国内期刊画报上未见展现川边藏族女性图片的一个原因。

二、从时代背景看1918—1949年有关川边藏族女性的期刊图片

据检索结果,笔者下文从时代背景和办刊因素对三个阶段图片的数量、主题和内容展开考察。

(一)第一阶段(1918—1930年):期刊偶尔刊出川边藏族女性图片的原因

国内汉文期刊刊出相关图片,最早与来华传教士有关。19世纪下半叶西方来华传教士开始在华办刊,并带来了先进的摄影术和摄影器材。而康定(打箭炉)为天主教代牧区的主教驻地,因而1918年天主教会所办《圣教杂志》刊出了展现康定女性的照片,时间比国人自办期刊刊出川边藏族女性图片的时间要早十余年。由于其刊出照片的目的是为了宣教和展示宣教成效,故仅从宗教角度展现了汉藏女信徒和本地女传道人。国人自办刊物以图片展现川边藏族女性的时间大约始于1930年,原因与期刊的发展和时事有关。《时事新画》创刊于1930年,是“全刊照片”的新闻图片刊物;与此同时,中央政治学校开设了西康特别班(简称“西康班”),招收西康藏族学生,此既是新鲜事,康藏舞蹈表演和民族服饰对大众来讲也颇奇异,因而,该校游艺会上男女学生表演康藏舞的场景便成为了“时事新画”,成为大众了解藏族的途径。西康班女生所代表的藏族新女性也从此时进入大众视野[1]。

(二)第二阶段(1931—1940年):目标图片的增加及原因

该时期,“川边”的名称逐渐让位于“西康”。相关图片数量猛增,主要原因如下:原因之一是边疆危机引发的国人对边疆的重视和考察。当时,中国处于严重的边疆危机中,而西康在地缘政治上具有重要地位,故政府、各种社团和广大民众均有了解西康和建设西康的紧迫需要。加强边疆与内地的联系、加强民族团结和统一,也是时代的需要。中央和地方政府等不断派员进入西康调查,部分调查情形便以图片连载和组图的形式见刊。譬如,1931年,相关的期刊图片突然由上年的1张增至9张,原因即与西康学生有关。《中央画刊》刊出的一组照片(5张)——“中央政治学校西康班女同学”,展现了政府选拔到内地深造的藏族女生的多姿多彩和民族风情(5)《中央画刊》是由国民党中央宣传部主编的南京《中央日报》的副刊,参见全国报刊索引:https://www.cnbksy.com/literature/literature/0e25578fa4174fa4c7ab7a462804608c。;《上海画报》《良友》《大亚画报》纷纷刊出照片。原因之二是清末兴学在民初废止后,该时期川边的学校教育逐渐恢复,《中国学生(上海1929)》刊出的“康定小学之一瞥”的康藏师生合影便展现了西康国民教育和女生的面貌。这也是国内汉文期刊首次展现西康本土学校的女生形象[2]。原因之三是《中央画刊》刊出一组“西康视察一斑”图片,其中2张是中央特派西康调査员冯云仙抵康时与地方藏族代表和军官的藏族夫人的合影,反映了中央与地方的互动和密切关系[3]。此外,《上海画报》刊出了1张中央宣传部《蒙藏周报》编辑、“西康文学家”黄玉兰的照片[4]。冯、黄二人均为出生于西康的藏族女性代表人物。

1930年代,画报和西部边事研究类期刊这两类期刊的方兴未艾尤在1933—1937年。画报类有《新亚细亚》《大亚画报》《天津商报画刊》《大陆画报》《大众画报》《生活画报(上海)》《图画晨报》等期刊;西部边事研究有《开发西北》《蒙藏月报》《边事研究》《西北问题季刊》《戍声周报》等期刊。画报类重在以图片展现人物和事件;边疆研究类多载有关妇女服饰、舞蹈及生活生产的文章,尤其适合配以图片来直观展现场景和服饰特点,应为该时期相关图片见刊数量约占民国时期反映川边藏族女性的期刊图片总数之半的原因。如,1934年创刊的《开发西北》,以“介绍西北实地情形,研讨开发西北计划,促进开发西北事业”为宗旨,探讨包括察哈尔、绥远、宁夏、甘肃、青海、新疆、陕西、西康、西藏、外蒙古等省区在内的“整个西北地区”的开发计划,研究各方面实际问题(6)全国报刊索引:https://www.cnbksy.com/literature/literature/0d366880a338283418315e604d772a1f。。同时期的综合性刊物《西北问题季刊》,以研究和开发西北地区为宗旨(7)全国报刊索引:https://www.cnbksy.com/literature/literature/d193585aa48d87bc02478f3d5bfe28a3。。这些期刊推动了国人对西康的实地考察和图片报道。同时,出于开发和建设西部边疆从而巩固国防的需要,国人也纷纷进入西康考察,图片成为反映其见闻和直观感受的重要方式。1932年,康藏纠纷和巴塘格桑次仁事件等武装冲突发生,期刊上未见川边妇女图片;次年事件渐息,相关图片增至9张。其中,1929年赴西康考察一年之久的任乃强撰成《西康图经》三卷,书中部分内容陆续发表于《新亚细亚》等刊,川边藏族女性的形象通过4张插图展现出来。该刊还刊出了其西康藏族夫人及其兼有汉藏血统的幼子的合影[5]10。1934年,著名摄影家王小亭赴西南和西北地区考察,其《中国游记》以图文形式、分11篇连载于《大众画报》,其中5张照片展现了藏族女性的身份、阶层、劳作、服饰及其与亲友聚会时的习俗和场景[6-9]。

抗日战争时期对民族团结的强调和宣传需要。1938年,即卢沟桥事变第二年,有关西康女性的图片减至4张照片,仅展现了“西康女士”和“西康小姐”冯云仙积极投身抗战的形象[10-11]。1939年,所刊相关图片均是应抗战的需要:一为标题为“西康妇女界领袖冯云仙参加参政大会演说时”的图片,即冯云仙与丁玲、(谢冰莹)冰心、邓颖超、史良4名中外知名女士的单人照并置同页,构成“战时新女性”的中华妇女形象[12];二为载于《少年时事读本》封面的西康民众慰劳前线将士代表团合影,内有3名藏族女性[13]。

对新成立的西康省的报道。1939年元旦,西康省政府的成立标志着当时中国诞生了一个新省份。1940年对“新西康”的图片报道增至29张,数量为历年之最。其中,《良友》所刊《新西康的访问》为图片连载,24张照片展现了妇女形象,如中央银行在康设分行的开幕式合影、政府向民众宣讲根绝烟毒的听众、省府为提倡国民体育特发起赛马大会的观众以及西康8地妇女头饰等[14-15]。同年,西康某些地方一妻多夫制的家庭面貌也首次见刊[16]。

(三)第三阶段(1941—1949年):展现西康藏族女性的期刊图片骤减及原因

该时期,相关图片骤减至27张,主要原因有二。一是抗战期间,政府和国人的关注焦点均在抗战上,期刊对处于大后方的西康报道甚少,不足为怪。这也是1941—1945年仅有5张相关图片见刊的原因。二是抗战结束后,国内进入解放战争时期。1946—1949年仅有22张图片刊出,即与战争时期的国内局势有关。其中,未署名的一组6张照片题为“边地妇女(蒙古、西康)”,似为1935年王小亭所摄边地妇女组图的翻版[17-18]。该时期刊出的图片主要围绕二事。一是西康舞蹈,共8张。著名现代舞蹈家戴爱莲赴西康采风,学习了巴安藏族民间舞蹈“弦子”,随后便多次表演。期刊先后所刊6张图片介绍了这一极富民族特色的舞蹈。《中央边报(藏文)》等刊也通过图片介绍西康藏族舞蹈[19-24]。二是关于西康国大女代表邓珠娜姆和冯云仙的政事报道[25-26]。

三、从内容看民国期刊图片对川边藏族传统女性的展现

从传统藏族女性的身份和日常生活场景进行考察会有新的发现。

(一)期刊图片所展现的川边藏族传统女性的多种身份

1.图片中的贵族、普通人及穷人。从个体看,期刊图片展现了多种身份的普通藏族女性,如组图中为旅行中的政府人员提供人力和畜力服务的“女役乌拉”[27]、插图中的“康定番女”[28]、贡噶岭的美女[29]和丹巴盛装妇女[30]、康定街头的妇女和老妪[7,31]。1935年《图画晨报》展现了一组“边地妇女”照片,其中2张为木坪县贫苦妇女和“小康人家妇女”,4张反映了康定不同阶层的藏族妇女,即老妇、闺秀、贫苦妇女及富家妇女[18]。1935年《申报月刊》所刊《康藏的喇嘛和妇女》文中附2张插图,展现了藏族“处女”和妇女的装饰和形象[32]。1941年2张照片展现了西康女性形象[33]。服饰与女性形象密切相关。部分照片虽侧重展现不同身份妇女的服饰,但也反映了藏族女性的面貌。如,1933年川边藏族“牛厂娃”中流行的贵妇盛装[34]和西康妇女之“装饰”[35];1934年《生活画报(上海)》的“西康一瞥”组图中,贵妇、普通妇女和贫苦女身着不同服饰,反映了其生活的差异;木坪少女和劳动妇人的装束相异,贫苦女则“衣不蔽体”[36]。同年,《大陆画报》在“环球消息”图片报道中对国内“东西南北”的民族服饰和文化有所展现,其中2张反映了“中国边境西康”妇女的贵族服饰和跳锅庄(原文“歌装”)的情形[37]。1935年,图片展现了康定老妇的装饰[38];《良友》以猎奇的眼光展现了4位西康贵族妇女的装束[39]。1936年,《中华(上海)》《良友》《蒙藏月报》展现了甘孜一带[40]和服饰独特的理塘[41]等地藏妇的装束;内有拉卜楞、西康、里塘及松潘等多民族妇女的合影,展现了不同地域妇女服饰的迥然而异、各具特色[42]。其中尤其关注理塘和贵妇的服饰,如“里塘贵族妇女头角两边覆以金银盾”的独特配饰[43]。1937年有关边地研究期刊的3张照片继续展现了理化(理塘)等地的女性服饰[44-45]。

从群体看,一些期刊图片反映了特定场景和活动中的汉藏百姓,内有藏族女性身影,如1934年“欢迎川康考察团之康定民众”中的多种妇女形象及其头饰、藏历新年中“鬼神舞”与藏民观众中的男女老幼[6,46]。康定藏族女性举行一年一度的集体舞暨节庆(“妇女每年举行集群舞一次表示欢祝之意”),反映了特有的女性风俗[18]。

2.具有地域特色的西康藏族女性形象。期刊图片中所见典型形象有以下5种:(1)锅庄主妇。西康的锅庄主妇颇为独特和有名。1933年康定藏族锅庄主妇的形象首次见刊。1934年两张期刊照片中的人物相似,展现了炉霍锅庄主妇的面貌[47-48]。(2)女土司(共3张)。德钦汪母是既有权势也很富贵的女土司,其形象出现在《西康猎奇》中,该标题下14张关于西康的照片构成组图[49-50];德格土司妇人身着盛装的形象也见于期刊[51]。(3)女贵族。《良友》画册刊载了巴安原副土司家族后人阿宗夫人和饶噶夫人赴南京考察的照片,并将阿宗夫人塑造为“康藏的使节”形象。《汗血周刊》分两期连载了记者对其的采访并配以图片,称之为西康妇女中“与汉人通婚最早的贵族女子,也是唯一而最早的康汉通婚的女子”;同时赞扬了其乐于帮助汉族青年的事迹和“向国家报效”的实干精神,称之为“西康妇女先进”[52-54]。(4)“强盗婆”[55]。即女性劫匪或劫匪之妻。据民国学者考察:“西康民族在佛化未入以前,原以劫杀为英雄事业。虽在今日,此风犹有存者。如三岩、乡城、瞻对、俄洛等处之壮男,皆常外出行劫,且常将其劫杀快意事,夸耀邻里。”[56]229,247-248因此,“雍容华贵的强盗婆”真实地展现了西康某些地方的抢劫传统;其不仅为男性的“英雄事业”,女性也参与其中并以之为耀。(5)清代遗留下来、曾有封号的藏族“命妇与其侍女”[57]。

(二)期刊图片所展现的川边传统藏族女性的生活场景

生活场景多种多样,包括婚姻和家庭、日常生活和劳作、习俗和节庆、文体娱乐活动等。第一,婚姻家庭。如1933年的农家女主人(“庄房娃”即农民)[58]、1937年《快乐家庭》的“西康人之家庭”[59]、1947年的西康“贵族夫妇”[60]等。第二,习俗和节庆。如“亲友相聚时共饮酥油茶以示敬意”[61];藏族传统女性普遍信奉佛教,2张照片展现了女佛教徒在“佛节”时向佛像集体膜拜的传统宗教礼仪和群体形象[62]。第三,劳作。王小亭观察到“藏民女勤男惰,日常劳勤操作,均操诸妇女之手”并以图片展现[7]。其后,期刊中时有西康藏妇劳作的图片,如“背水”。用木桶背水是西康藏家女而非男性的日常活动,故藏女“背水”图片屡有刊登,成为藏族女性劳作的典型形象[63-65]。1934年的一份期刊报道中,同一页既有“欢迎川康考察团之康定民众”、西康边防总指挥刘文辉和西康屯垦司令唐英的图片,也有展现西康近况的藏女背水和弯腰劳作的2张照片[66]。同年还有“运茶之藏女”、游牧藏女在牧畜之外从事纺织劳作的场景[8-9]。1935年西康妇女挤牛乳的场景被置于西康藏民家庭的组图中[59,67]。1936年图片展现了藏女打麦、筛谷等场景[68]。1940年照片展现了藏人“游牧生涯”中的劳作,即游牧女“在木桶中制造酥油以作日常食料”的场景[69]。第四,文体娱乐。1936年照片展现了“康民之娱乐”场景中的妇女[70];1939年“康属藏人男女跳舞情形”等图片见刊[71]。1940年期刊图片首次介绍康藏歌舞“弦子”,反映藏民“快乐的人生”[72]。其后,巴塘弦子通过木刻图片和戴爱莲的表演为民众所知。

四、期刊图片所展现的川边藏族“新女性”和女性精英

图片主要从合影和个人方面展现其貌。群体合影中最突出的是女学生、社会组织机构中的女性以及男女群体中的女性。

(一)图片中所见西康各种群体中的藏族女性

1.女学生群体。女学生群体主要有两类。一是在西康本地入学的女学生。1931年的“康定小学之一瞥”反映了师生合影中川边汉藏女学生的面貌;从美国基督会在巴安所建孤儿院的几名孤儿女生合影可见其接近成年的面貌;从瞻化县立小学全体师生合影中可见女生群体的面貌[2,73-74]。二是中央政治学校西康特别班(西康班)的女生。她们作为当时国内接受近代教育的极少数藏族女学生和知识女性,是最具代表性的藏族女生群体,也是接受学校教育程度最高的藏族女性。《中央政治学校西康班女同学》展现了博志西、荷丽西、女画家高慧鹃(白鹅绘画研究会会员)等5名女生的形象[75]。刘曼卿的姊妹刘曼云拍摄的“西康女学生游沪纪念”合影展现了西康班张坤仪、博志西、荷丽西、杨琴静等女生的面貌[76]。1930年“中央政治学校游艺会中表演之康藏舞”展现了西康藏族男女学生身着贵族服装的情形[1]。1931年中华职教社等团体曾借上海中学的场地举行“欢迎中央政治学校西康班同学会”,图片报道中特别指出博志西和荷丽西两女生“均擅长表演西康歌舞”,显示了藏族民族文艺特色[77]。“中央政治学校西康考察旅行团过沪时留影”则从“学术研究”维度展现了含几名女生在内的西康班教育[78]。

2.西康政府和各种社会组织中的藏族知识女性和精英。《抗战建国大画史》中所载西康行政人员讲习会上全体藏族学员的合影展现了4~5名妇女形象[79]。1934年《摄影画报》和《东方杂志》各以一组图片报道了“西陲宣化使班禅额尔德尼抵京盛况”,其中“在车站迎候班禅大师”的一群西康代表中有女性代表[80]。1937年西康开始推进新生活运动,《新运导报》《妇女新生活月刊》适时展现了西康省妇女生活改进会全体会员、全体职员的分别合影,部分藏族女性身着藏装。合影中有数十位妇女和女学生,是颇具代表性的西康新女性的展现[81-82]。

3.天主教和基督教女信徒。19世纪下半叶以降,天主教会和基督新教传教士先后进入打箭炉(康定)和巴塘等地宣教。“天主教圣教机关报”《圣教杂志》(1912—1938年)作为天主教专刊,“刊载了诸多介绍天主教教义、教务、教徒动态等方面的讯息”,是反映川边藏族女性的早期刊物(8)简介和检索页面参见民国时期报刊数据库中“全国报刊索引”:https://www.cnbksy.com/literature/literature/b94ebe2bd690e146fff5c293 6625f520。。其图片展示了1920年前后的藏族女教徒,其中有女童和成年妇女。有关康定天主堂和教会的合影显示,在新圣母堂落成典礼上的合影中,男女左右分开排列,中外女童和成年女性约64人[83]。“修道院恭迎耶稣圣心入王”仪式上合影者几乎全为女性,其中女童17人,成年女教徒6人[84]。也有康定附近的藏族女性成为新教福音堂的帮工[85]。上述期刊图片展现了民国时期川边藏族妇女信奉外来宗教的情形。这些信徒通过教堂和教会接触了近代知识和外语,有的还接受了教会学校的教育,故在思想观念和生活方式上有别于藏族传统妇女。

(二)期刊图片所展现的川边藏族女性代表人物及特点

先后出现在期刊图片中的五位川边藏族“新女性”如下:

1.汉藏结合的后代冯云仙。冯云仙为清末改土归流前巴塘藏族副土司家族后代阿宗夫人与边军汉族管带冯海江在巴塘结婚后所生女儿[54]。1931年,她作为“中央特派西康调査员”赴雅江和巴塘等地。藏族“十三族代表彭错亲至欢迎”;她与巴安马旅长的藏族妻子等3名汉藏女性的合影展现了其深入各地的情形;其立于渡河时的牛皮船上的照片则显示了其西康身份和调查的不易[3,86]。《开发我们的西康:汉口慰劳分会服务团与冯云仙女士访问记》的报道附有3张照片,不仅展示了妇女战时服务团与其的合影,还以“西康装的冯女士”“武装着的冯女士”2张单人照展现了其作为西康藏族女性投身于战时服务的情形,凸显了民族团结。抗战时期期刊还展现了其作为“西康小姐”加紧练习放射轻机关枪的照片,“小姐”二字突出了柔弱女性投入抗战的英勇气概[10-11]。1940年,“新中国的妇女领袖”图片中,冯云仙与“中国义勇军之母赵老太太”、宋美龄、冯玉祥和李宗仁的夫人们、“在战时首都最为活跃的妇女领袖之一的史良女士”以及陶玄和刘衡静两位女参政员被列为国内“妇女领袖”。作为“西藏女代表”,她“对于沟通汉藏民族的情感,有极重要的贡献”[87]。1948年《国民大会特辑》刊出了她作为代表的单人照[25]。

2.巴安藏人黄玉兰(次仁央宗,1905—1989年)。两份画报刊出了曾任“中宣部蒙藏周报编辑”且有“文学家”之称的黄玉兰肖像[4,88]。她年幼时被基督会收养,1913—1918年就读于巴安华西小学,1919—1921年就读于华西学校高小,1922—1927年在巴安华西小学任汉文教员。自1929年起,她先后在南京《蒙藏周报》报社和蒙藏委员会翻译社等机构任翻译、在巴安师范学校任藏文教员等,并与毕业于巴安华西学校的藏族人江安西(洛松邓珠)成婚。民国后期,江安西曾任巴安县长,黄玉兰任教于国立巴安师范学校[89][90]126-127,161-167。

3.刘家驹之妻玉珍纳母。其夫妻俩均为巴安(巴塘)藏族人。刘家驹(格桑群觉,1900—1977年)于1927年任巴安县立小学校长,1930年任蒙藏委员会藏事处科员和《蒙藏周报》社藏文股主任等职,后曾任西康建省委员会委员、班禅行辕秘书长、“考院院长行辕参赞”及蒙藏委员会委员等职[91-94]。期刊曾刊出2张关于其妻玉珍纳母的照片。她从巴塘启程,赴南京与刘家驹团聚,所记录的旅程详情发表在期刊上。文中所附合影中的张女士即为第二作者张静波,反映了汉藏知识女性的合作和友谊[95-96]。

4.从巴安华西学校走出的中国第一位藏族女教授邓珠拉姆。其又名邓春秀。1948年期刊刊载了国大会议结束后宋美龄在公馆园林中招待边疆女代表邓珠娜拉等人的照片(9)该图片经邓珠拉姆家族后人辨认,其中的女士即为邓珠拉姆,故期刊图片简介中的“邓珠娜拉”有误,参见《国大会议结束后,蒋夫人招待边疆女代表邓珠娜拉等于公馆园林中》,《天下(香港)》,1948年,第68期,第6页。。1924年,她被基督会孤儿院收养。1932年后,基督会将孤儿院和华西学校交由本地人员继续开办,直至1936年前后。1935年秋,她在女老师浩明宜(M.Ogden)等人推荐下,赴南京金陵女子大学附中就读于高中部。因其藏文基础好,曾在《蒙藏月报》“做抄写、校对及翻译工作,课余在边疆学校担任藏文教师”,1938年邓珠拉姆在迁往重庆的西藏驻京办事处任藏文秘书,从那时起开始翻译和整理藏族民歌和民间故事,并在《大公报》等报刊上发表。1945年,教育部长朱家骅正式聘她为国立政治大学的藏文副教授,由此其成为中国第一位藏族女教授。1948年她以“西康妇女的身份”担任国大代表,后来曾任甘孜藏族自治州政协委员[90]135-136[97]。

5.我国藏学先驱任乃强之藏族妻子罗哲情错。1929年,任乃强应川康边防指挥部邀请,“以边务视察员身份”赴西康全面考察。他先后考察了9县,每考察一县,便撰“视察报告”一篇,陆续发表在《边政》等期刊上。任乃强在考察中“为冲破民族隔阂和语言障碍”,与藏族女子罗哲情错结婚,并在其帮助下陆续撰成《西康图经(境域篇、地文篇、民俗篇)》三卷。该书出版后引起广泛关注,被誉为“开康藏研究之先河”[56]“作者小传”无页码[98]。同年,罗哲情错随任乃强到内地生活。1933年期刊图片所附文字称罗哲情错为“西聚上瞻对土司之甥”,与任君成婚已四年,“已通汉语习汉文能读短扎美丽贤淑子亦聪俊可爱”[5]。1936年《国民大会代表选举总事务所旬刊》发表简讯称“藏女当选为候选人”,“并对藏夷女性参加政治活动”表示赞叹。此女即为罗哲情错(也为“洛折情错”),是当年12名西康国大代表之一[99]。1948年,她在西康省主席刘文辉的支持下,成为“西康白玉县的国大代表”,在国大会上提出的有关家乡建设的提案发表在期刊上[100]。

上述五位川边藏族精英女性具有以下共同特点。第一,除罗哲情错外,都接受了近代学校教育。第二,均投身于社会活动和时代潮流。她们虽未投身于共产党领导下的中国革命,但均短期或长期走出川边,跟随时代的步伐,为促进民族团结和进步发挥了作用。第三,有几位从大山中的巴安走出。她们在巴安接受了良好的教会学校教育,并与同窗或好友结为夫妇,如黄玉兰和江安西夫妇、邓珠拉姆及其丈夫、玉珍纳母和刘家驹夫妇。这三位女性均在巴安接受了完小教育(甚至初一年级的教育),精通藏语、汉语,粗通英语,后又赴内地深造。从其经历中可以看到教育对于改变偏远民族地区女性命运的巨大力量。第四,几乎均发表了著述,反映了其较高的汉语水平和对中华民族文化的认同。尤其是冯云仙,在期刊上发表了近40篇文章,如关于如何促进西康建设和西康妇女进步及康藏文化等。罗哲情错曾在《康藏研究月刊》上发表了连载文章,讲述其家乡[101-102]。

五、结论

在对民国期刊全文数据库中刊载川边藏族女性的期刊、图片及文章进行尽可能检索的基础上,上文从期刊和图片两方面对142张目标图片进行了考察,基本认识如下:

第一,民国时期期刊不断涌现,尤其是画册方兴未艾,是川边藏族女性通过图片走进大众视野的主要原因。从图片见刊时间看,这些女性出现在国内汉文期刊的时间至少可追溯到1918年的传教士刊物;而1920年代未见图片见刊。国人自办期刊较早刊载川边藏族女性图片的时间大概在1930年。1930年代是相关图片见刊最多的时期。1940年刊出的图片数量多,与《良友》画册反映“新西康”的面貌有关。其后见刊的相关图片数量骤减,则与战时状态有关。总之,不同时期和年份里,刊载相关图片数量的多少和图片主题大致与时代背景、政府和国人对川边的关注度及实地调研有关。从期刊种类看,画报、时政、学术研究类期刊刊载的图片数量居多。尤其是1920年代后期至1930年代,画报纷纷问世,见刊的图片相应增多。这些图片对川边藏族女性的展现有以下特点:一是部分图片具有新闻报道性质;二是大部分图片所附文字仅为标题或简介,图片故多呈介绍性质,刊载目的是为了增进国人对川边(西康)藏族同胞的了解;三是少数图片标题表明图片作为“猎奇”材料,是为了丰富国人的文化生活。

第二,从内容看,期刊图片展现了川边藏族女性的两类形象。一是传统女性,如贵族、普通藏女和贫困妇女等;其中女土司、女强盗、锅庄女主人等是川边藏族特有的女性身份;对川边藏族女性生活的展现主要体现服饰和头饰、藏族民间舞蹈、一妻多夫制、各种劳作、民间节日等方面。二是近代藏族知识女性和政治精英,代表性人物和群体有南京“西康班”女生、国大代表、政府特派员、官办期刊编辑及女教授等,亦可见抗战期间积极投身于抗战服务的女性身影。

第三,作为传播新思想、新观念、新事物的重要大众传媒,近代期刊以图片展现川边(西康)藏族女性,有诸多积极影响。无论是从期刊、摄影者、考察者,抑或从图片主题和内容看,这些图片的见刊,一方面生动直观地展现了民族地区妇女的生存状况、民族文化、生产方式,其对藏族“新女性”的宣传和报道,则展现了从传统的束缚中挣脱出来的藏族女性追求进步、积极融入到国家和时代的潮流中;另一方面则促进了国人对川边(西康)藏族及其风俗文化的了解。从所刊部分图片的意图和背景看,政府为了应对边疆危机和促进西康稳定,社会团体为了研究、开发和建设边疆,加强了与西康藏族社会的互动和联系。图片作为其所作所为的一部分,直观地反映了强烈的政治目的和多种现实需求,故其可被视为加强内地和边疆联系、增进汉藏情感和彼此间了解、加强民族团结的重要途径和方式,在客观上有助于增强中华民族文化认同和中华民族共同体意识。