回馈式健康教育配合早期康复训练对颅脑外伤神经功能的影响

2022-06-15黄焱胡娟马娜

黄焱,胡娟,马娜

颅脑外伤多是因直接或间接暴力引起的头部损伤,是急诊外科的常见疾病。经流行病学调查显示,颅脑外伤发生率占全身各部位损伤第二位,但致残率、死亡率位居首位[1]。受伤后大部分患者伴随意识难集中、恶心、呕吐、头晕、感觉障碍、运动障碍、思维障碍等症状,对日常生活、工作造成严重影响,需尽早实施手术治疗。尽早治疗虽能够及时修补损伤部位,减轻神经功能受损,但颅脑损伤术后康复过程长、并发症多,且多伴随神经系统功能受损,需配合优质护理干预,改善预后[2-3]。回馈式健康教育是一种新型的护理模式。其能够弥补传统教育的不足,更能够增强患者对疾病的认知,提高遵医行为[4]。但此项护理方法仍处于探索阶段,且较少运用于颅脑外伤患者中,效果说法不一。本研究探索回馈式健康教育配合早期康复训练的优势,并以颅脑外伤术后神经功能、运动功能、生活质量、知信行评分作为预后评估指标,进一步探索联合护理优势。

1 资料与方法

1.1 一般资料

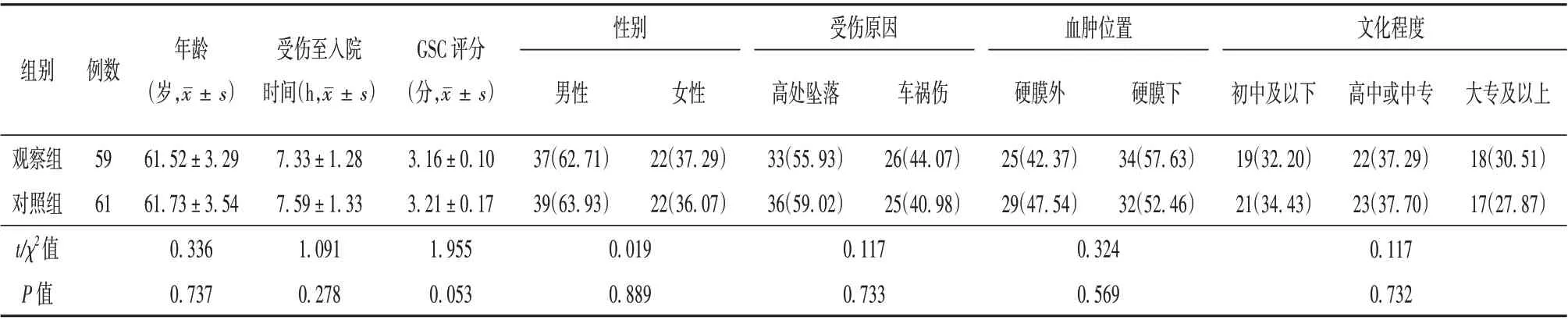

回顾性分析2018 年3 月至2021 年3 月淮安市第一人民医院收治的120 例颅脑外伤患者临床资料。根据不同的护理方法将其分为观察组(59例)和对照组(61 例)。2 组患者各项资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。纳入标准:(1)经MRI、CT 检查确诊为颅脑外伤;(2)符合手术适应证,且生命体征平稳;(3)存在神经功能障碍、肢体运动功能障碍;(4)临床资料齐全;(5)符合《赫尔辛基宣言》中伦理审查标准。排除标准:(1)术前存在认知障碍、精神异常、颅内占位、脑血管疾病者;(2)合并恶性肿瘤骨转移者;(3)严重睡眠障碍者;(4)配合度较低者;(5)合并严重脊柱、腹部、胸部、四肢损伤者。

表1 观察组和对照组患者一般资料比较[例(%)]

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组对照组采用常规护理,给予常规药物对症治疗,术后注重患者意识、病情监护,嘱咐家属全程陪伴,并于每日固定时间段进行康复训练,面对面向患者宣教如何正确活动四肢,并告知正确摆放肢体功能位。

1.2.2 观察组

1.2.2.1 早期康复训练 分为3 个阶段。(1)脑水肿期。第一阶段的脑水肿期为术后清醒时段,主要以关节功能位、肢体活动为主,适当被动运动。①保持功能位:活动指关节,肩部外展50°,屈曲40°,内旋15°,上肢处于伸展位,不定时更换体位;②被动运动:帮助患者活动四肢,例如屈伸膝关节、肘关节、指关节,肩关节适当外旋、外展,髋关节内外旋,前臂旋后、旋前运动,活动量由少至多,循序渐进。(2)病情稳定期。①心理疏导:耐心为患者介绍康复内容、目的和过程,让其明白康复训练的重要性,并详细回答患者提出的疑问,适当给予安慰、鼓励;②按摩:为了维护肌肉组织正常代谢,需不定时按摩上下肢,促进血液循环,借助电刺激、针灸疗法诱导肌肉活动;③主动康复护理:鼓励患者适当进行床上简单运动,如活动四肢、关节、坐起、移动翻身,健侧带动患肢做旋展、屈伸运动,且在康复期间不断鼓励患者,以放松腹背肌活动为主,注意调整呼吸。(3)恢复期。加强床下活动锻炼,例如上下楼梯、行走、床边站立等,训练不可操之过急,应循序渐进,注意观察患者的呼吸、面色情况,除了协助患者进行穿脱衣服、进食、洗漱等日常生活能力训练外,还需同时重视心理干预和行为干预,增强患者的社会归属感,帮助其尽快适应当下生活。

1.2.2.2 回馈式健康教育 (1)建立回馈式小组。由责任护士、营养师、主治医师组建成护理小组,共同学习回馈式健康教育方法,每周开展1 次小组会议,商讨、修订干预方案。(2)设计回馈式教育提问单。结合知信行项目设计提问单,例如:“术后康复训练分期内容”“日常生活流程”“术后生活、饮食注意事项”等等,提问均采用首次提问、再次提问、结束提问3 种方式。(3)实施方法。采用演示、讲解等方法进行健康教育,将疾病康复重点制作成小手册,发放于每位患者,方便其阅读,并每周开展1~2次健康讲堂会,课后采用开放式提问,了解患者当前知信行水平,耐心回答患者提出的疑问,纠正其错误观念。(4)评估。将健康教育贯穿于整个护理、治疗过程中,不断循环讲解、宣教,直至患者或家属完全掌握相关内容。

1.3 观察指标

(1)预后情况。采用格拉斯哥昏迷量表(GSC)评分评估预后情况。1 分:死亡;2 分:植物生存;3 分:重度残疾,需他人照顾;4 分:中度残疾,可正常生活;5 分:良好。(2)美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)评分、肢体运动功能(Fugl-Meyer,FMA)评分、日常生活活动能力(activity of daily living,ADL)评分。NIHSS 评分[5]:最高分42 分,评估项目包括面瘫、共济能力、意识、肢体运动,分数越高表示神经功能受损越严重;FMA 评分[6]:分为上肢运动(10 个维度)、下肢运动(7 个维度),最高分100 分,分数越高,表示肢体功能恢复越好;ADL评分[7]:采用Barthel 指数判定,内容包括上下楼梯、平地行走、洗澡、如厕、穿衣、修饰、进食等,最高分100 分,分数越高表示生活质量越佳。(3)知信行评分。该判定标准共53 个条目,包括健康信念、健康行为、健康知识3 个维度,分值越高表示知信行水平越高。(4)各项并发症。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0 统计学软件处理所得数据,计数资料以百分比(%)表示,行Z/χ2检验,计量资料符合正态分布的以±s 表示,组间整体比较应用重复测量方差分析,两两比较选用LSD-t检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 预后良好率比较

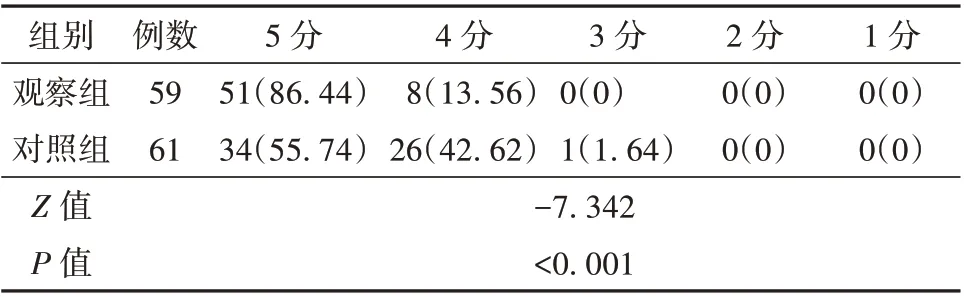

观察组患者的GSC 评分为5 分的人数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 观察组和对照组患者的GSC 评分比较[例(%)]

2.2 NIHSS 评分值比较

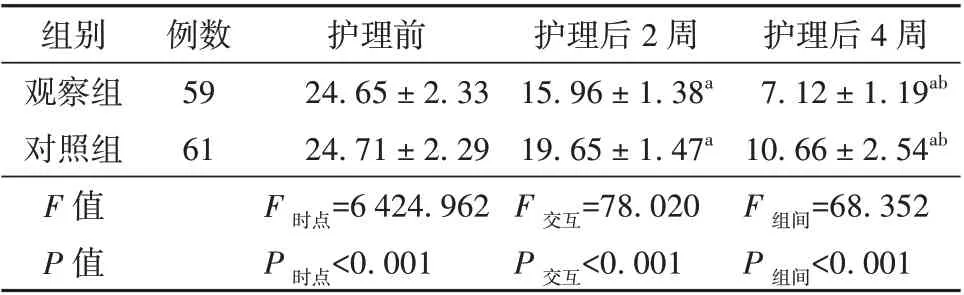

经重复测量分析,2 组患者NIHSS 评分的主体内效应、主体间效应比较差异均有统计学意义(P<0.05)。两两效应LSD-t成对比较,护理前NIHSS评分差异均无统计学意义(P>0.05),但2 组患者接受护理后NIHSS 评分较同组护理前有所降低,且观察组患者各时间段的NIHSS 评分低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 观察组和对照组患者的NIHSS 评分比较(分,±s)

表3 观察组和对照组患者的NIHSS 评分比较(分,±s)

注:与护理前比较aP<0.05;与护理后2 周比较bP<0.05。NIHSS 为美国国立卫生研究院卒中量表

组别观察组对照组F 值P 值例数59 61护理前24.65±2.33 24.71±2.29 F 时点=6 424.962 P 时点<0.001护理后2 周15.96±1.38a 19.65±1.47a F 交互=78.020 P 交互<0.001护理后4 周7.12±1.19ab 10.66±2.54ab F 组间=68.352 P 组间<0.001

2.3 FMA 评分比较

经重复测量分析,2 组患者FMA 评分的主体内效应、主体间效应比较差异均有统计学意义(P<0.05)。两两效应LSD-t成对比较,护理前FMA 评分差异均无统计学意义(P>0.05),但2 组患者接受护理后FMA 评分较同组护理前有所升高(P<0.05),且观察组患者各时间段的FMA 评分高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 观察组和对照组患者的FMA 评分比较(分,±s)

表4 观察组和对照组患者的FMA 评分比较(分,±s)

注:与护理前比较aP<0.05;与护理后2 周比较bP<0.05。FMA为肢体运动功能

组别观察组对照组F 值P 值例数59 61护理前79.65±3.32 79.49±3.39 F 时点=1 003.445 P 时点<0.001护理后2 周85.65±2.32a 82.74±3.32a F 交互=46.392 P 交互<0.001护理后4 周90.33±2.54ab 86.39±2.33ab F 组间=28.033 P 组间<0.001

2.4 ADL 评分比较

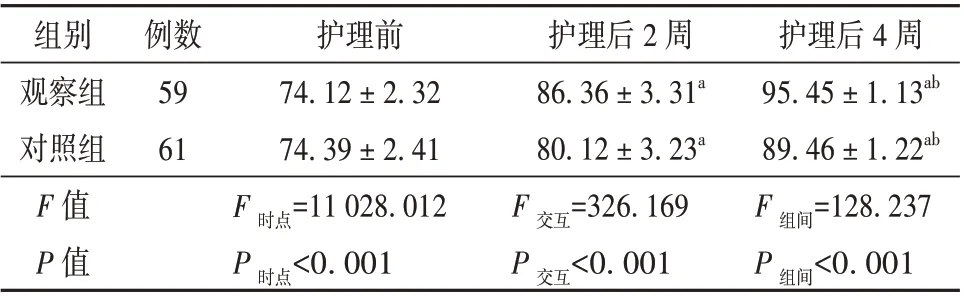

经重复测量分析,2 组患者ADL 评分的主体内效应、主体间效应比较差异均有统计学意义(P<0.05)。两两效应LSD-t成对比较,护理前ADL 评分差异均无统计学意义(P>0.05),但2 组患者接受护理后ADL 评分较同组护理前有所升高(P<0.05),且观察组患者各时间段的ADL 评分高于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 观察组和对照组患者的ADL 评分比较(分,±s)

表5 观察组和对照组患者的ADL 评分比较(分,±s)

注:与护理前比较aP<0.05;与护理后2 周比较bP<0.05。ADL为日常活动能力

组别观察组对照组F 值P 值例数59 61护理前74.12±2.32 74.39±2.41 F 时点=11 028.012 P 时点<0.001护理后2 周86.36±3.31a 80.12±3.23a F 交互=326.169 P 交互<0.001护理后4 周95.45±1.13ab 89.46±1.22ab F 组间=128.237 P 组间<0.001

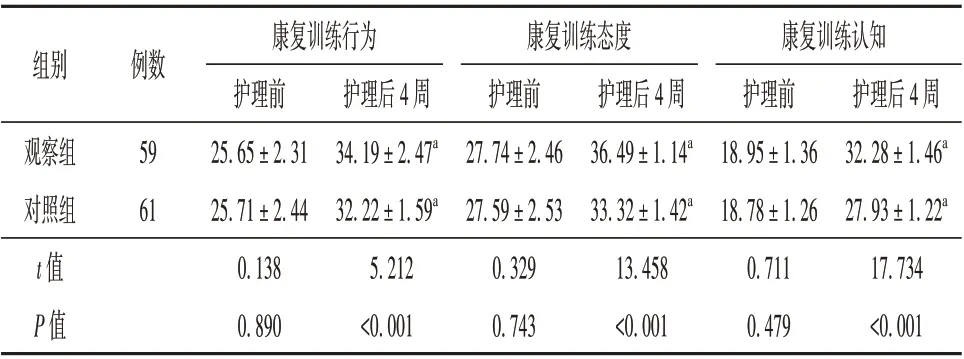

2.5 知信行评分比较

2 组患者护理前各项知信行评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),观察组患者护理后4 周的康复训练认知、康复训练态度、康复训练行为评分高于对照组(P<0.05)。见表6。

表6 观察组和对照组患者的知信行评分比较(分,±s)

表6 观察组和对照组患者的知信行评分比较(分,±s)

注:与同组护理前比较aP<0.05

组别观察组对照组t 值P 值例数59 61康复训练行为护理前25.65±2.31 25.71±2.44 0.138 0.890护理后4 周34.19±2.47a 32.22±1.59a 5.212<0.001康复训练态度护理前27.74±2.46 27.59±2.53 0.329 0.743护理后4 周36.49±1.14a 33.32±1.42a 13.458<0.001康复训练认知护理前18.95±1.36 18.78±1.26 0.711 0.479护理后4 周32.28±1.46a 27.93±1.22a 17.734<0.001

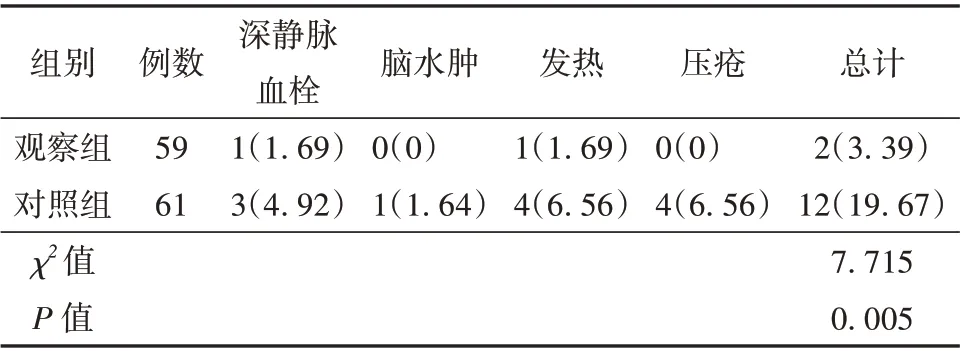

2.6 并发症比较

观察组患者的压疮、发热、脑水肿、深静脉血栓并发症发生率低于对照组(P<0.05)。见表7。

表7 观察组和对照组患者的并发症比较[例(%)]

3 讨论

颅脑外伤具有病情复杂、伤势重、病死率高等特点,若未及时救治,会威胁患者生命安全。目前主要以手术治疗为主,虽可挽救患者生命,控制病情发展,但改善神经功能作用有限,尤其是对于重型颅脑损伤者,即便最大限度地保护了生命安全,但术后仍存在肢体运动能力障碍和神经功能障碍[8-9]。有研究表明,术后功能障碍与病情复杂程度、护理效果有关[10]。实施有效的护理指导,帮助受损颅脑重塑中枢神经系统的结构和功能,改善运动、感觉神经传导,恢复肢体活动能力,对颅脑外伤患者尤其重要。回馈式健康教育是一项新型护理模式,依据专业性、程序化、规范化的临床教育实践需求,向患者提供专业信息并反馈,让患者明确宣教内容,并采用评估、纠错、巩固措施,确保宣教内容得到有效传递,使风险降至最低,从而有效提高患者对疾病的认知,调动其配合的积极性和主动性。

有研究发现[11],术后1 个月内尽早对脑外伤患者进行康复护理,能够改善其术后认知功能,提高生活质量。本研究结果中,观察组患者预后良好率以及ADL 评分、FMA 评分高于对照组,NIHSS 评分低于对照组,说明回馈式健康教育联合早期康复训练能够有效改善神经缺损现象,提高认知程度,改善预后。原因可能是本次回馈式健康教育配合早期康复训练着重进行了分阶段式早期康复护理,即第一阶段以被动运动、活动为主,能够预防关节僵直和畸形,维持肌肉正常代谢;第二阶段由被动转换为主动,在健侧辅助下完成患侧运动,可发挥脑的重塑性,促使病灶周围形成新的传导通路,配合刺激疗法和按摩能够预防肌萎缩,促进血液循环,兴奋神经肌肉组织,恢复神经功能;第三阶段恢复期康复护理,着重日常生活能力锻炼,在传导冲动的重复刺激下,能够激活神经活动敏感性,为整体康复创造有利条件,并配合心理疏导,调动患者的积极性和主动性,有利于康复护理顺利开展[12-14]。本研究中观察组患者的知信行评分也高于对照组,主要是因为健康教育能够帮助患者意识到康复锻炼的重要性,克服心理障碍,增强对痊愈的自信心。常规的健康宣教是一种单向信息传递模式,不具备针对性、全面性,无法让患者真正掌握和理解信息。回馈式健康教育是一种双向信息传递模式,能够借助演示、复述、纠错、评估等手段,确保患者完全熟悉康复内容。同时,此项健康教育中融合了知信行理念,其中行为是康复训练的目标,信念是康复训练的动力,知识是康复训练的基础,通过全方位提升行为、信念、知识,有助于提高患者的遵医行为和日常生活能力[15]。从安全性角度分析,观察组患者的术后各项并发症发生率低于对照组,进一步说明回馈式健康教育联合早期康复训练能够起到互帮互助作用,其中回馈式健康教育能够通过澄清、纠正及反复评估效果,让患者充分认识到康复锻炼的重要性,提高遵医行为,促使康复训练顺利开展,此时配合康复训练能够通过井然有序的康复计划、步骤,改善患者运动功能,为机体康复提供条件,降低术后各项并发症发生率。

综上所述,回馈式健康教育联合早期康复训练对神经功能恢复起到较大的作用。该训练模式运用于颅脑外伤患者中,可促进肢体运动功能恢复,提高生活质量,降低术后并发症发生率,改善预后。但由于本次研究样本有限,不足以佐证,需通过日后扩大样本量进一步研究证实。