运用情境支架搭建“非指示性”课堂

2022-06-15王婷

王婷

《普通高中生物学课程标准(2017年版》(以下简称《课程标准》)的基本理念之一是“内容聚焦大概念”,指出在教学过程中明确学习要求,确保学生有相对充裕的时间主动学习,让学生能够深刻理解和应用重要的生物学概念,发展生物学学科核心素养。

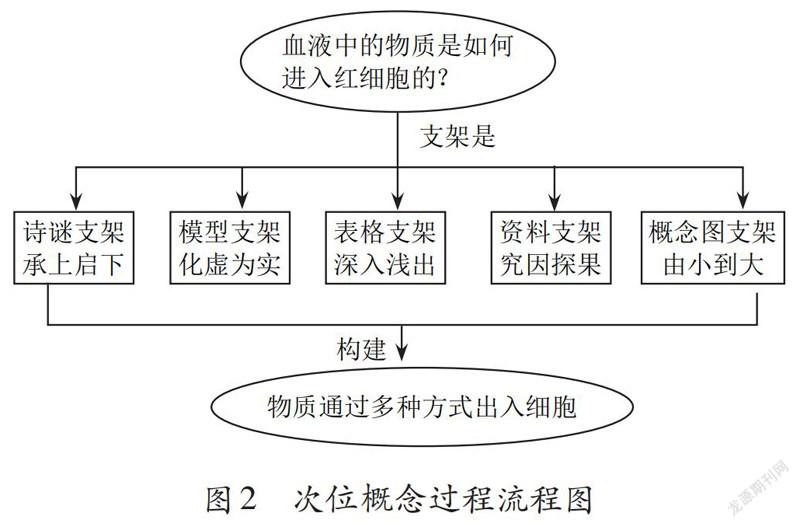

从《课程标准》可以看出在高中生物教学中,概念的教学十分重要,但如果以枯燥定义的形式将概念灌输给学生,不但不能发展学生的学科核心素养,还会降低学生对生物学的学习兴趣。为了解决这一问题以及更好地发展学生的学科核心素养,研究采用了“非指示性”教育的教学理念。“非指示性”教育的核心是把人当人,自主成长,即把学生当做平等的、独立的、积极的生命体,引导学生自主尝试、自主判断、自主反思、自主纠正,从而自主成长。基于该理念,研究采取的措施是:教师为学生的主动学习逐步搭建多种情境支架,调动学习的积极性、主动性,将情境支架与学生的探究学习有机融为一体,自主实践构建概念,在“非指示性”课堂中发展学生的核心素养。下面以2019年版浙科版教材中的“物质通过多种方式出入细胞”这一课时中要建构的重要概念“物质通过被动运输、主动运输等方式出入细胞,以维持细胞的正常代谢”为例,呈现多种情境支架在“非指示性”课堂中的运用。本案例的学习内容与上位概念及其他有关概念之间的关系整理如图1所示。在本案例中运用的情境支架以及所搭建的次位概念过程流程图如图2所示。

1 情境支架1:创编诗谜情境支架,激发学生探索驱动力

本课时承接第一课时的情境,教师仍然以血液中的红细胞为主线,为了结合上节课诗的情境,又为后面内容的学习提供情境,根据红细胞的特点,自编谜语:

形似圆饼双面凹,盐中皱缩水中爆,

身披红袍管中遨,倾尽核质为正道。

学生朗读谜语后,教师引导学生思考:①谜底是什么细胞呢?②“盐中皱缩水中爆”描述的是什么现象?③第三句诗说明红细胞生活在哪里?“倾尽核质”又是指什么?

学生思考后,说出谜底是红细胞,并运用所学的知识解释生物现象:“盐中缩”的原因是细胞失水皱缩;“水中爆”是因为细胞细胞涨破,结合生活的常识说出红细胞生活的环境是血浆;最后根据红细胞的特点知道红细胞在成熟的过程中有细胞核的丢失。

设计意图:教师首先以猜谜语的形式为学生搭建第一个情景支架,激发学生回顾知识的动力,使得学生可以自主复习旧知识而不会枯燥乏味,同时也让学生对红细胞生活的环境以及核的吐出过程产生极其浓厚的兴趣。

2 情境支架2:引用模型情境支架,认同结构与功能相适应

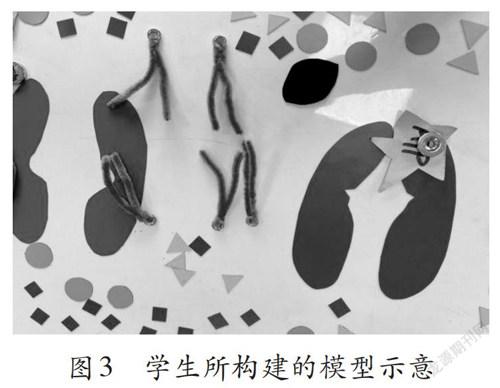

诗谜的后两句是对红细胞生活的环境和发育特点概述,教师播放红细胞生活环境以及发育特点的视频,联系学生学习细胞膜时所构建好的细胞膜模型(图3),引导学生思考以下问题来回顾细胞膜的功能和结构:①什么物质能进入红细胞?什么物质不能进入红细胞?这体现了膜的什么特性?能进入红细胞的物质又是如何通过细胞膜的?②膜的基本骨架是什么?起着运输物质作用的膜蛋白称为什么?如何判断膜内外侧?

借助细胞膜模型,学生共同回顾:细胞具有选择透过性,红细胞需要的营养物质可以进红细胞,代谢废物出红细胞,同时回顾细胞膜的结构。

设计意图:学生已知血浆的环境以及成熟的红细胞的结构,但不清楚血浆的基本成分和红细胞核的吐核过程。这些内容较为抽象,教师可以让学生通过视频,更直观地了解红细胞的具体生活环境。教师借助学生之前搭建好的细胞膜模型,引导学生由“细胞选择性的吸收物质”联想到细胞膜的结构,突出生命观念的结构与功能观,同时也使学生领悟到知识之间的联系以及模型的多次利用。学生在回答问题的同时,能够潜移默化地理解重要概念“物质通过被动运输、主动运输等方式出入细胞,以维持细胞的正常代谢”。

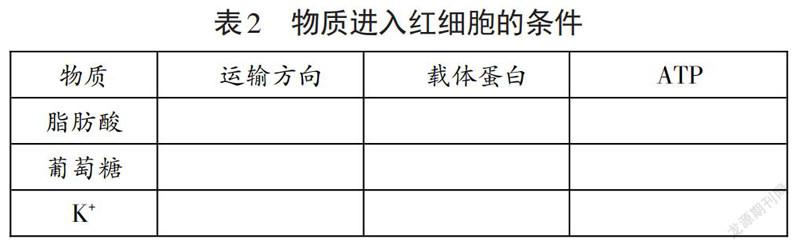

3 情境支架3:设计表格情境支架,学生自主探究物质进入红细胞时所需的条件

教师继续为学生搭建学习的情境支架,展示表1并引导学生思考:①表1中3种物质在红细胞内外分布有什么特点?②这三种物质是直接通过脂双层进入细胞?还是需要载体蛋白的协助?这个过程是否消耗ATP 呢?学生根据表格完成活动1的探究:探究血浆中脂肪酸、葡萄糖和K+三种物质进入红细胞是否需要借助膜上蛋白质,是否需要消耗细胞内产生的 ATP。小组合作,设计实验思路。

设计意图:学生通过探讨,培养了观察现象、提问、设计实验解决问题的能力以及批判性的科学思维,逐步养成科学探究素养。在探讨的过程中,学生产生困惑:如何让细胞没有ATP?如何让细胞不存在相应的载体?为解决学生的困惑,教师搭建了第四个情境支架。

4 情境支架4:呈现资料情境支架,学生主动追因究果

承接上个小情境,教师展示资料:

某课题小组为研究这三种物质进出细胞的方式,取人体红细胞若干,将其放在含有一定浓度的脂肪酸溶液、葡萄糖溶液和K+溶液中培养,并分为三组,分别做不同的处理。一段时间后,发现:加入生理盐水的 A 组中脂肪酸含量降低、葡糖糖含量降低、K+含量降低;加入ATP 抑制剂的 B 组中脂肪酸含量降低、葡萄糖含量降低、K+含量无显著变化;加入载体蛋白抑制剂的 C 组中脂肪酸含量降低、葡萄糖含量无显著变化、K+含量无显著变化。

学生根据资料小组合作,完成活动2:以小组为单位,分析上述资料,完成表2,并在磁板上推演出三种物质进入红细胞的方式。完成后,每组派两名代表展示交流。

教师在这一环节中作为引导者,不能着急肯定或者否定学生的回答,而要把主动权交给学生,让学生充分的探讨、评价、思考。为了更好地达成“非指示性”的课堂,各小组代表在教室前面用模型材料先后演示脂肪酸、葡萄糖、K+进入红细胞的动态过程并分析理由,组内补充。其他小组深度思考,向展示小组提出问题,进行点评。所有学生积极参与到课堂探讨中,开展思维风暴。若学生经过探讨后,依然无法达成共识,教师则继续引导学生深入的探讨。待全班意见一致后,教师及时给出反馈,并肯定学生提出问题和自主探究的能力。在本案例中,学生经过激烈的思维的碰撞,得出脂肪酸、葡萄糖、K+进入红细胞的条件,教师由此先后引入扩散、易化扩散和主动转运的概念。

设计意图:小组分享展示推理成果,可以养成分享探讨,合理接受他人观点的良好习惯。组间互评、提问、论证、否定、再推理的过程能够培养学生的批判性思维,逻辑推理能力。之后,教师以具体的例子分析物质进入细胞所需要的条件,继续借助细胞膜的结构模型,渗透了生命观念的结构与功能观;引导学生分析资料,推理出不同物质出入细胞所需要的条件,培养学生其获取关键信息的能力,也更容易帮助学生理解“物质通过被动运输、主动运输等方式出入细胞,以维持细胞的正常代谢活动”这一重要概念,比直接给学生灌输概念更有兴趣。此外,这个学习过程培养了学生建构模型的科学思维素养。学生在细胞膜模型的基础上模拟物质进入的动态过程,提升了模型与建模能力,也体现了概念1与概念2的重要联系。

5 重现视频情境搭建支架,首尾呼应

教师展示红细胞的吐核动态图片,引导学生说出胞吞胞吐的过程。学生应用自己的前概念知识进行解释,并通过阅读课本进行验证。之后,教师引导学生举例说明在生物体中存在的胞吞、胞吞现象。

设计意图:教师仍然以红细胞为情境,利用红细胞在发育过程中脱核的过程从而进行胞吞胞吐的探究,既没有脱离主线情境,又增加了学生探究的兴趣,小诗的最后一句渗透生命观念的结构与功能观。利用图片的分析过程增强了学生看图说画的能力,為学生提供机会利用所学的知识尝试解释生物中的现象,渗透了社会责任核心素养。

学生运用上面的5种不同形式的情境支架,在合作学习活动中,层层递进,不断突破最近发展区,绘制出概念图,从而完成次位概念“举例说明有些物质顺浓度梯度进出细胞,不需要额外提供能量;有些物质逆浓度梯度进出细胞,需要能量和载体蛋白”和次位概念“举例说明大分子物质可以通过胞吞、胞吐进出细胞”的构建,聚焦重要概念“物质通过被动运输、主动运输等方式出入细胞,以维持细胞的正常代谢”,最终自主完成“物质通过多种方式出入细胞”这一概念的建构。教师通过情境支架搭建了“非指示性”课堂,来发展学生的生物学学科核心素养。