一“境”多用的“群落的结构(第1课时)”教学设计

2022-06-15郑培安黄绮君

郑培安 黄绮君

摘要 以学校附近的十八罗汉山森林公园(以下简称罗汉山)为教学情“境”,从宏观、中观到微观的角度挖掘罗汉山不同的区域作为任务设置的场景,通过任务驱动,问题引领,引导学生阅读、分析和讨论,促进知识生成。

关键词 一“境”多用 物种组成 种间关系 群落的结构

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

1 教材分析与设计思路

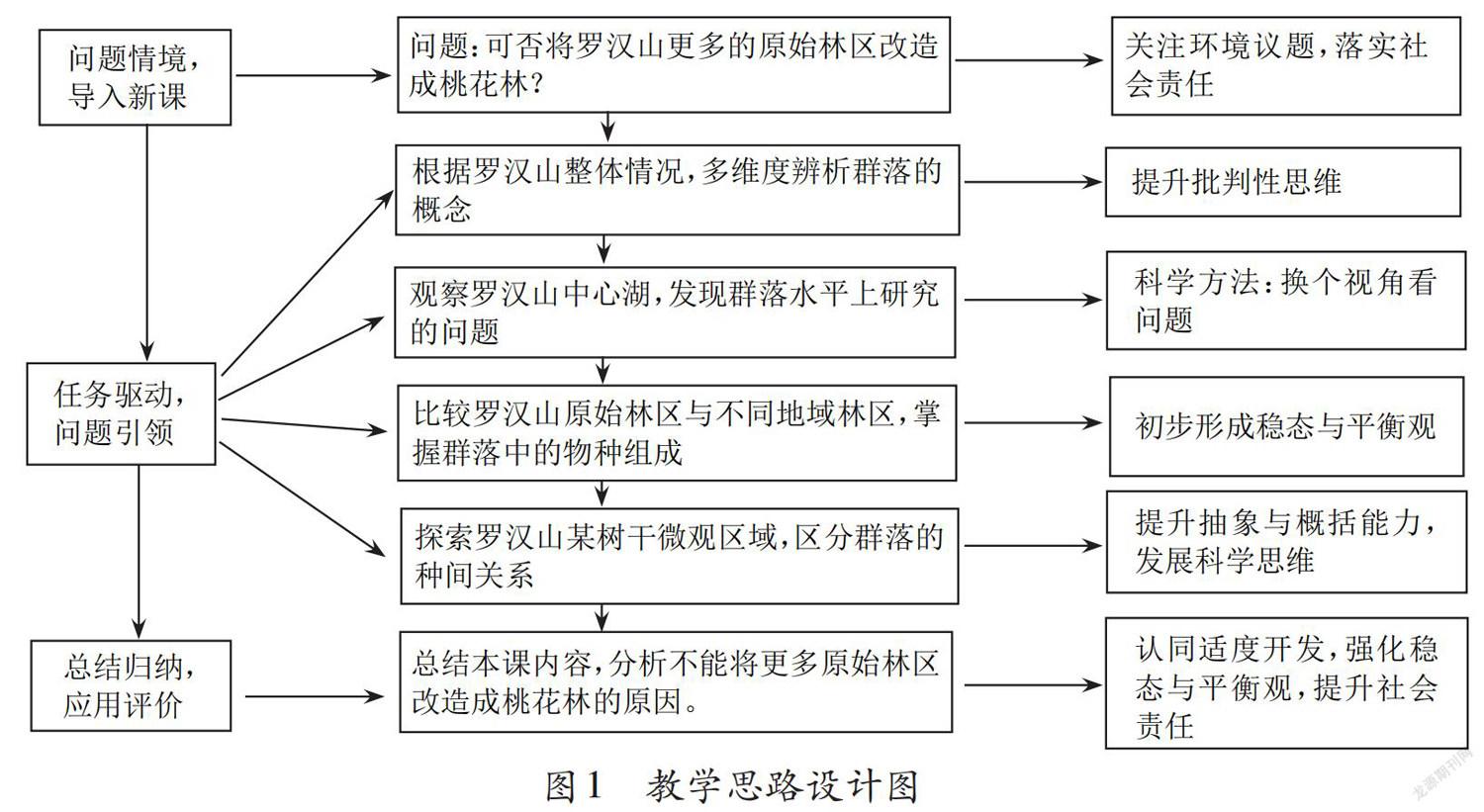

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》要求学生掌握重要概念:“不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互的适应的过程中形成动态的生物群落”。“群落的结构”是2019年人教版高中生物学《选择性必修2·生物与环境》第二章第一节的内容。本节内容在种群的基础上继续从系统的视角认识生命系统,带领学生从不同视角研究“群落”,主要包括群落的概念、群落的物种组成和群落的种间关系。本节内容的学习能够为学生学习群落的空间结构、季节性和生态位等知识打下基础。本节内容贴近学生生活实际,教师可结合本土自然素材,创设情境,带领学生逐步深入地研究群落的结构。学生在七年级已初步学习了群落相关知识,在高一也学习了生命系统的结构层次,初步理解了群落的概念,为本节学习奠定了知识基础。结合学情与罗汉山实地情况,具体教学设计思路如图1所示。

2 教学目标

(1)通过对罗汉山整体情况的多维度辨析,理解群落概念的内涵和外延,锻炼批判性思维。

(2)通过观察中心湖水底情况图,发现群落水平研究的问题,认同探究视角的重要性。

(3)通过对罗汉山原始林区与不同地域森林群落的对比分析,掌握群落的物种组成,建立稳态与平衡观。

(4)通过对罗汉山某一枝条微观区域的探索,区分不同生物的种间关系,提升抽象与概括能力。

(5)通过对罗汉山开发实例分析,关注环境保护议题,提升社会责任素养。

3 教学重难点

教学重点:群落的物种组成,群落的种间关系。教学难点:群落的种间关系。

4 教学过程

4.1创设情境,导入新课

教师创设情境,提出问题:罗汉山有两个林区,分别是原始林区和桃花林区。桃花盛开时,众多游客前来观赏,是罗汉山一道美丽的风景线。有人建议将更多的原始林区改造成桃花林区,你认为可行吗?可否从种群水平来解释你的判断?学生思考讨论,认识到:这种改造是不可行的,且因为林区涉及种群众多,无法从种群水平进行解释。此时,教师引出更高的生命系统结构层次——群落,并提出本节课的核心任务:利用所学的知识,解释不能将更多的原始林区改造成桃花林的原因。

设计意图:教师引入学生身边熟悉的自然环境,直接唤起学生兴趣及探究欲望,让学生认识到从种群水平不能解决问题,从而引出更高层次的研究视角——群落,并明确本节课学习的核心任务。此外,教师引入环保议题,引导学生关注生态建设,提升学生的社会责任素养。

4.2任务驱动,问题引领

4.2.1根据罗汉山整体情况,多维度辨析群落的概念

教师展示群落概念,结合罗汉山整体情况,提出辨析问题:①同一时间罗汉山和大夫山的各种生物是一个群落吗?②同一时间罗汉山上樱花、桃树和蝴蝶等各种动植物是群落吗?③同一时间十八罗汉农庄(饭店)笼子中的鸡、厨房的蔬菜、木耳等各种生物是群落吗?

学生讨论分析,辨析相关问题,初步掌握生物群落的概念。接着,教师引入了群落概念:“一定时间内,居住在区域或生境内的各种生物种群相互联系、相互影响的有规律的一种结构单元。”学生通过分析概念,理解“群落中各个种群不是独立存在的,而是相互联系的”,从而全方位地理解生物群落的概念。

设计意图:教师联系学生的生活,设置问题串,引导学生从时间、空间、生物种类和相互关系等维度对群落的概念进行辨析。学生在分析过程中往往会忽略各个种群之间是相互联系的。所以,教师引入群落的概念,促使学生更好地理解生物群落,全方位地掌握概念的内涵与外延。概念辨析活动也在一定程度上发展了学生的批判性思维。

4.2.2观察罗汉山中心湖,发现群落水平上研究的问题

教师展示罗汉山中心湖的风景图和水底生境图,提出问题:①同一时间内罗汉山中心湖的各种生物种群的集合是群落吗?②认真观察中心湖水底生境图,思考在群落水平上可以研究哪些问题?学生观察讨论,认识到中心湖也是一个群落。另外,学生通过小组合作,认真观察水底生境图,基于不同生物种类、捕食情况、分层情况,逐步发现群落水平上要研究物种组成、种间关系、物种位置、空间结构和群落演替等。

设计意图:教师引入罗汉山中范围更小的中心湖,让学生认识到大的群落可能存在很多小的群落,从而理解群落的范圍和边界问题。另外,教师结合中心湖的水底情况图,引导学生通过观察、分析和讨论,逐步发现在群落视角要研究的相关问题,掌握科学方法,认同不同研究视角的重要性。

4.2.3比较罗汉山原始林区与不同地域林区,掌握群落中的物种组成

教师展示罗汉山原始林、新疆北部的针叶林、罗汉山常见植物米槠和新疆五针松的图片,请学生观察不同的图片,自主阅读教材23页相关内容并思考问题:①罗汉山森林群落与新疆北部针叶林森林群落的不同是根据什么来区别?②如何表示这些群落物种数目的多少?③一般情况下,气候如何影响物种分布?

学生观察、阅读和思考讨论,得出物种组成是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。同时,学生掌握了群落物种数目的衡量指标——丰富度,明晰了“在一般情况下,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富”。接着,教师继续展示罗汉山和北京香山(红色)两个森林群落的图片,让学生分析出现两种景色的原因。学生观察两个森林群落的相片,分析、讨论这出现两种景色的原因是物种组成不同(罗汉山是常绿阔叶林,而北京香山存在特殊的优势种),所以出现了漫山遍野的红色景观。

此后,教师介绍北京香山的优势种——黄栌,引导学生分析优势种对群落的影响:优势种会不会一直存在?学生阅读教材,结合牧区的相关资料,分析出“优势种不会一直存在,会随时间和环境变化”,也认识到“人类活动对群落中优势种的影响较大,要尽量减少人类活动对生物群落的干扰”。

设计意图:教师利用不同场景的图片,让学生直观感知常绿阔叶林和常绿针叶林两种森林群落的区别是因为物种组成不同;并展现罗汉山与北京香山的不同景色,引发学生视觉冲突,使学生理解优势种对群落的影响。学生阅读教材中过度放牧引发的优势种变化,认识到人类活动对自然演替的影响,从而初步构建稳态与平衡观。

4.2.4探索罗汉山某枝条微观区域,区分群落的种间关系

教师播放有关罗汉山某一枝条的微观动态微课。微课设计脚本为:蚜虫正吸取植物的汁液,蚂蚁利用触角轻拍蚜虫,使蚜虫加快产生蜜露并吞食。甲虫会猎杀蚜虫,并将蚜虫作为食物。但蚜虫基本不具备防御能力,只能依靠蚂蚁驱赶甲虫,依靠蚂蚁保护自己。学生观看微课并阅读教材24页内容,判断这一微观区域中蚂蚁与蚜虫、甲虫与蚜虫、蚜虫与植物的种间关系。

学生结合资料和教材的概念表述,判断出:蚂蚁和蚜虫是互利共生关系,甲虫与蚜虫是捕食关系,蚜虫与植物是寄生关系。接着,教师讲解大豆与根瘤菌的关系、海葵与寄居蟹的原始合作关系。为更好地区分互利共生与原始合作,教师继续展示鞭毛虫与白蚁互利共生、鳄鱼与牙签鸟的原始合作两组实例,引导学生分析、得出结论:互利共生的生物是相互依存,一般不分开生活。而原始合作的生物是共同生活,但分开后也能独立生活。在突破这个难点后,教师接着展示狮子与斑马、羊与草、鬣狗与狮子、水稻与稗草、人与蛔虫、菟丝子与植物等不同种间关系实例。学生讨论分析,交流表达,判断出各种实例的种间关系,明确“种间竞争分为生存能力不同和生存能力相当两种情况,且寄生分为体表寄生和体内寄生”。

在完成不同生物种间关系的学习后,教师引导学生完成种间关系的总结(表1)。

设计意图:在学生从宏观视角了解罗汉山后,接着,教师利用微课视频呈现出罗汉山某一枝条上的微观区域。该呈现方式符合学生的认知规律,可以让学生系统地认识群落的物种组成和种间关系。教师应用视觉文本素材,既充分调动了学生的思考积极性,也让学生更直观地感受种间关系,更好地理解原始合作和互利共生的区别。教师总结归纳,引导学生形成知识结构,发展学生的抽象与概括能力;通过联系协同进化相关知识,引导学生要用系统和辩证的视角看问题,从而有效激发学生深度思考。

4.3总结归纳,应用评价

教师回归导入情境,让学生结合本节课所学知识,说明不能将更多的原始林区改造为桃花林的原因。学生思考讨论,认为:人工林物种组成单一,丰富度低;人工林种间关系简单,食物链和食物网过于简单,易受病虫害。接着,教师倡导正确的价值观念:绿水青山就是金山银山,对于原始林区,我们要因地制宜去适度开发,要尽可能保护原始生态,从而维持环境稳态。

设计意图:教师回归导入的问题情境,引导学生结合物种组成和种间关系相关知识去判断并说明理由,实现知识迁移、学以致用,同时也引导学生将所学知识用于解决现实中的真实问题,实现有效评价。此外,教师结合环境保护议题,提倡在保护原始生态的前提下适度开发,实现可持续发展,践行绿水青山就是金山银山的理念,从而强化学生的稳态与平衡观,提升环保意识,落实社会责任素养。

5 教学反思

教师利用身边的“罗汉山”作为情境,实现一“境”多用,让学生沿着宏观和微观的路径一步步地认识群落的概念、群落研究的问题、物种组成和种间关系。该设计不仅避免了不同情境带来的跳跃性,也让学生在感受大自然美妙中完成了学习。整体的设计符合学生的年龄特征,课堂生动有趣,学生表现活跃,课堂评价效果明显。本节课利用任务驱动式教学,设计不同的问题串引领,引导学生阅读、观察、分析、讨论和互评,逐步生成知识。教师通过不同场景的图片对比、推送微观视频等方式,更直观地呈现知识,实现信息技术辅助课堂教学,能夠更好地提升学生的感性思维。此外,本节课以环保议题作为任务起点,以解决环保议题为最重要的学习目标,一定程度上发展了学生的批判性思维,强化了学生的稳态与平衡观,更重要的是让学生关注原始林区的保护,厚植适度开发理念,提升社会责任。

《选择性必修2·生物与环境》的教学基本是以自然环境为载体,教师可以继续利用身边的自然环境资源作为素材,实现一“境”多用。生活化的教学有利于激发学生的学习热情,激起学生的探究欲望。面对要突破的难点问题,教师也可以将课堂转移到大自然中,让学生在真实情“境”中细心观察、深度思考,从而更好地发现大自然的奥秘。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]金岚,王振堂,朱秀丽,张月娥,盛连喜.环境生态学[M].北京:高等教育出版社,2001.