“双减”背景下小学语文渗透美育教育的作业设计

2022-06-15崔标杨佳音

崔标 杨佳音

摘要:“双减”背景下,小学语文作业需要教师花费更多心思和时间去设计,才能实现作业的育人价值。探索语文学科中的美育因素,在作业设计中渗透美育教育,通过搭建分层作业、挖掘传统文化之美、融合劳动教育、注重实践创新,可以增强学生对作业的愉悦体验,提升学生的审美素养,发展学生的语文学科核心素养。

关键词:双减 美育 小学语文 作业设计

一、问题的提出

美育教育作为实现立德树人任务的重要载体,能提升学生审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出,将美育贯穿于各级各类学校人才培养全过程和教育各学段。语文学科教学就是渗透美育的重要途径,而在作业设计中渗透美育教育因素,不仅可以提高学生对待作业的积极性,更能在身心发展、创造力培养等方面发挥重要作用。

不过目前,很多教师在小学语文作业设计中并没有关注美育教育。比照以前作业存在的问题,结合与同年级语文课老师交流观察发现,由于长期受应试教育、择优选校、竞赛评比等影响,学生的语文作业依然沿袭着掌握、巩固知识这一传统的设计途径,自然而然忽略了对考试没有任何帮助的美育教育。这与当今“双减”要求不相符合。《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》明确指出,全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担,并具体分类明确作业总量。在对作业量做出严格要求的同时,对作业设计也提出了指导性意见:“提高作业设计质量。鼓励布置分层、弹性和个性化作业,坚决克服机械、无效作业,杜绝重复性、惩罚性作业。”但是目前小学语文作业设计中仍存在诸多问题:一是作业内容机械重复,缺少灵活的思维训练,禁锢学生创新思维的形成;二是作业知识面狭隘,仅限于课本知识,缺少对实践能力、人文素养和创新精神的培养。三是作业形式单一,作业练习枯燥无味,作业设计缺少趣味性和选择性。教师在日常教学工作中,更多考虑的是如何有效巩固知识、抓好学生成绩,在设计高质优质作业上所花的心思和时间较少,以至于这种统一、单调的海量作业,压抑了学生的个性成长,忽视了学生的主体地位和个性差异,限制了学生自主选择和个人的潜能的发挥,让学生身心俱疲,感受不到学习的乐趣,甚至容易对作业产生抵触情绪。

二、小学语文渗透美育教育的作业设计意义

在“双减”背景下,小学语文作业设计应该具有人文性与艺术性的统一,而不应该是僵硬的、刻板的知识巩固。不然,再优雅的文字都会在枯燥的练习中失去色彩。

(一)尊重学生差异,发挥学生主体性

每个学生都是一个独立的个体,具有个性化的发展特点。美育教育提倡教师要看到学生不同的审美需求和特点,这与“双减”政策提倡的分层作业设计不谋而合。在小学语文作业设计中,尊重学生的发展差异,为不同层次学生的设计处于其“最近发展区”中的作业,可以满足不同层次学生的兴趣需求和发展需要,激发学生做作业的积极性,从而更好地发挥学习主体性,实现作业的育人价值。

(二)减轻作业负担,让美愉悦身心

在作业设计中渗透美育教育,能够让学生在轻松愉悦中感受到美的熏陶,真正做到“减量提质”,发挥作业的育人功能。希腊化时期的伊壁鸠鲁派,更是直接把美看成是愉快。他们认为:“即使你谈论的是美,你也是在谈论愉悦;因为美如果不是令人愉悦的就不会是美的。”语文学科中有许多美育因素,比如中华文化之美。在作业设计中挖掘、渗透中华美育因素,既可以减轻学生的作业负担,还可以愉悦身心,增强文化自信。

(三)促进人格发展,浸润美好心灵

席勒指出:“审美趣味使心灵对道德有好感,因为它把阻挠道德的志趣爱好推开,而激起促进道德的志趣爱好。”语文学科中蕴含中丰富的人文内涵,在“双减”背景下,教师在小学语文作业设计时应更加关注学生的身心成长,挖掘学科中的美育因素对学生进行熏陶感染,让学生在生活中发现美、感受美,促进学生人格健康发展,塑造美好心灵。

(四)活跃思维,培养创造意识

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。培养创新型人才,美育必然不能缺席。“双减”政策中对作业总量和时长的规定,是要将学生从烦琐、海量的枯燥作业中解放出来,给予学生更多个性发展的空间。而“美育能够解放人的天性,发展人的个性,增进人的直觉,促使人们在自由无拘的审美活动中将最深处的心理活动与内心追求呈现出来,在无意识的精神自觉中尽情追逐自我本性,主动探索新事物、尝试新方法,自由体验新感受、形成新观念,并逐渐将这种自由本性融入有意识的审美创造中,从而为创造性发展提供不竭动力。”在小学语文作业设计中渗透美育因素,给予学生更多实践创新的机会,引导学生在认识美、鉴赏美的过程中活跃思维,进而发挥创造力去创造美,形成创造意识,实现作业的最优效果。

三、小学语文渗透美育教育的作业设计路径

滲透美育教育的小学语文作业设计本着自主性、趣味性、生活性和实践性的原则,尊重学生智力的差异和能力的不同,在作业选择、时长把握、兴趣爱好、人文素养等方面尽力体现巩固课堂教学的时效性。因此,在教学中可以通过以下路径,尝试做好“减负”背景下对作业的要求。

(一)设计分层作业,尊重审美体验

加德纳的“多元智力论”认为:每一个学生的智力都各具特点,并且具有自身独特的表现形式。与之相应的,每一个学生都需要或拥有属于自己的学习类型和学习方法。针对目前小学语文作业中内容单一、答案死板的问题,教师在注重控制作业时长的基础上,应考虑学生接受能力以及智力的差异,在作业设计中因材施教,分层搭建作业梯度,设计开放性题目,尊重不同学生的审美体验。

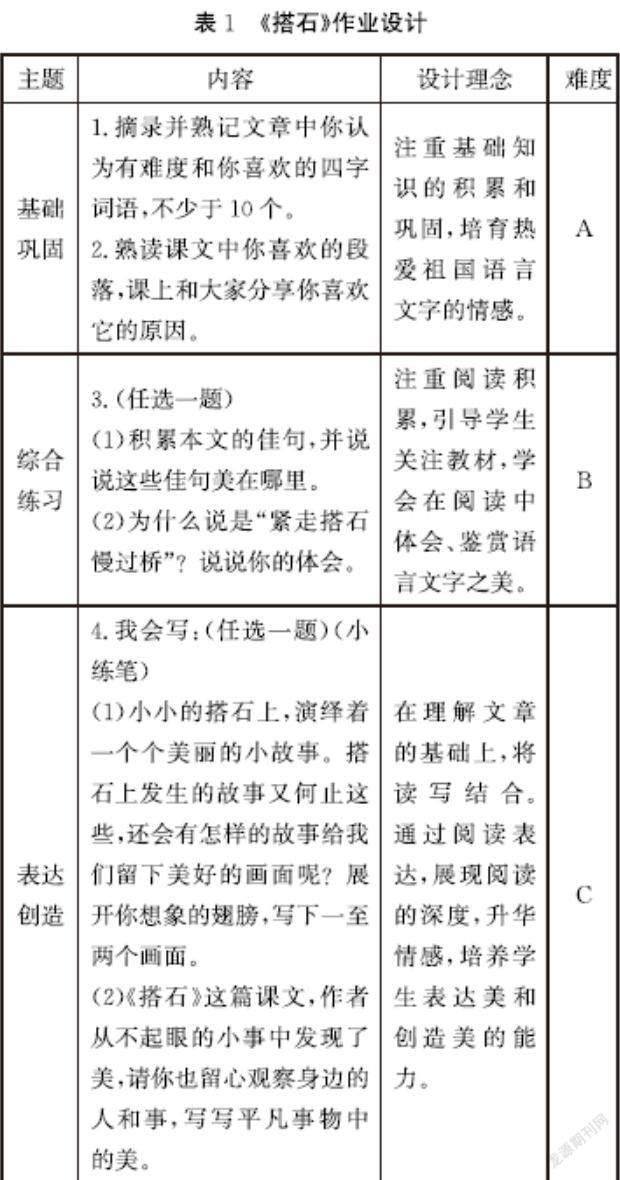

1.基础巩固。基础巩固型作业面对语文基础较差的学生,在帮助学生巩固基础的同时,也力求让学生自己去发现和体验语言文字之美,增强学生做作业时的主动性。620DBD63-4058-4A28-B9F0-9BB6CD299A38

“双减”背景下小学语文渗透美育教育的作业设计2022年5月中第14期(总第114期)2.综合训练。结合课堂学习,针对学生语文能力有差异的客观事实,对学生发展最近区域进行精准设计,在基础知识之上,提高学生的阅读理解和鉴赏能力。这样,让学生针对自身情况自主选择合适的作业,促使他们语文能力得到有效发展。

3.表达创造。对学有余力的学生,作业设计需要丰富学习内容,充分调动学习兴趣,给予学生表达美和创造美的机会,在表达创造中感受语文之美。

A、B、C三级分层作业设计,可以给学困生减压、优等生增肥,让每一位学生都能找到学习的方向和快乐。如下表五年级上册《搭石》的作业设计。

(二)挖掘传统文化之美,增加审美情趣

习近平总书记强调:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”语文教材中承载着许多中华优秀传统文化,可以使学生感受到文化熏陶,愉悦身心,增强民族自信。可是许多小学语文作业的设计只注重丰富学生语文知识,训练学生的语文能力,忽视了语文对学生的文化熏陶作用,使语文作业成为枯燥的练习,而不是感受文化之美的途经。因此,在设计小学语文作业时教师要注意挖掘教材中的传统文化之美,通过各种形式引导学生去认识并热爱中华文化,灵活作业形式,培养学生对祖国文化的认同感、归属感和自豪感,帮助学生形成良好的审美趣味和审美观念。

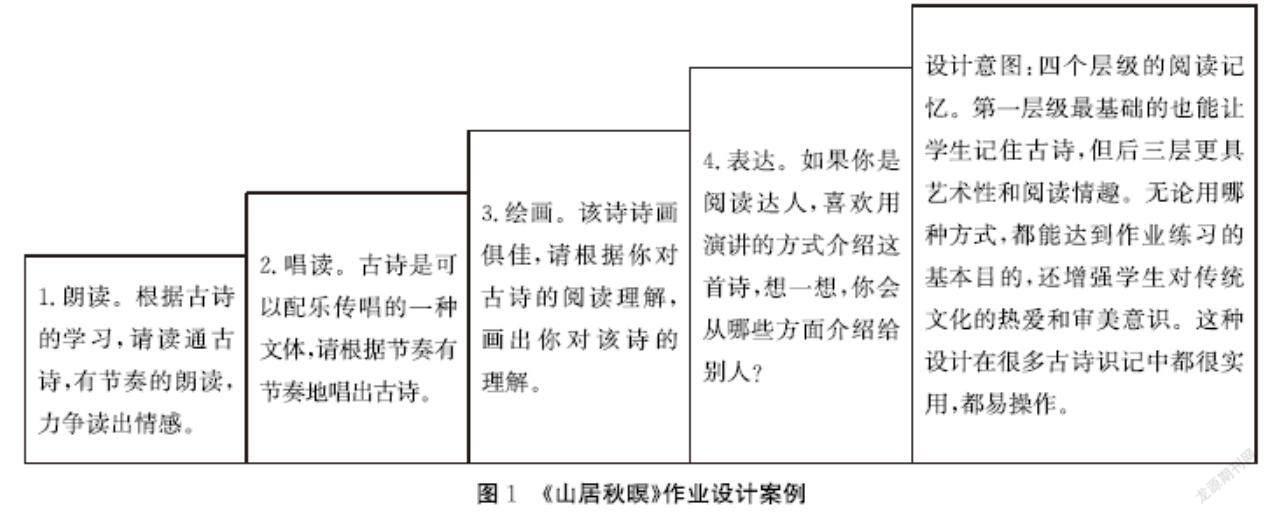

如在古诗作业设计中,需要充分考虑作业的文化性与趣味性,让学生在轻松快樂的氛围里巩固知识,感受传统文化之美,增加审美情趣。在四重作业设计中,可以在朗读中感受,可以在绘画中理解,还可以在表达中升华。

1.朗读。朗读是小学生阅读训练的基本方法之一,有利于帮助学生形成语言感知、增强语感、丰富想象、陶冶情操。课前预习时,学生在认读生字的基础上直白的读书,这是朗读的初级阶段;在课堂学习后,引导学生课后在熟读和理解古诗的基础上,有节奏、有感情地朗读,让朗读中的气、声、韵随着有节奏的朗读而蕴含情感,产生遐想或思考,从而在朗读中发现美。

2.唱读。唱读在古诗中广泛应用,有节奏的唱,就能在学习记忆中解放思想,迁移兴趣,激发情感。在有韵味的唱读中,增加审美趣味,充分运用乐感,提高唱读中的音乐表现力,发挥学生想象力和创造力。马克思说:“只有音乐才能激起人的音乐感;对于没有音乐的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义,不是对象,因为我的对象只能是我的一种本质力量的确证。”所以,在平时的学习中,培养学生音乐的感知力,对学生在今后的成长中欣赏艺术、体验艺术,享受生活有着积极现实意义。

3.绘画。在唱读的基础上,增加了语言的感知和想象,对诗词的理解转化为绘画上的表达。通过绘画的线条、色彩、明暗等构图造型的运用,把抽象的诗意蕴含具体的形象之中。在绘画中,增加了意境美,丰富了诗的意象和表现手段。

4.表达。在查找资料的基础上,通过人物简介、创作背景,诗意理解和诗的主题表达,也可结合绘画进一步理解诗歌所蕴含的意思和道理。语言创作的过程就是一种美育教育,能激发学生大胆想象,训练学生语言表达能力。1.朗读。根据古诗的学习,请读通古诗,有节奏的朗读,力争读出情感。2.唱读。古诗是可以配乐传唱的一种文体,请根据节奏有节奏地唱出古诗。3.绘画。该诗诗画俱佳,请根据你对古诗的阅读理解,画出你对该诗的理解。4.表达。如果你是阅读达人,喜欢用演讲的方式介绍这首诗,想一想,你会从哪些方面介绍给别人?设计意图:四个层级的阅读记忆。第一层级最基础的也能让学生记住古诗,但后三层更具艺术性和阅读情趣。无论用哪种方式,都能达到作业练习的基本目的,还增强学生对传统文化的热爱和审美意识。这种设计在很多古诗识记中都很实用,都易操作。

有选择的分层次记忆,学生在享受作业的同时也分享了自己练习作业的快乐,可以在作业交流中碰撞再次识记的火花;在相互交流中学习,无形中搭建了相互吸收、彼此进步的平台。这样的分享,岂不是一件艺术性盛宴?

(三)融合劳动教育,树立正确的审美观念

语文作业设计应该体现“大语文”教育观,目前很多小学语文作业还只是盯在“课本和课内”,在作业内容和形式上,拘泥于学科知识的巩固和训练。渗透美育教育的语文作业设计,引导学生走进生活,在生活中观察和体验,促进学生身体和心灵的健康、和谐发展。“劳动的美、劳动人民的美,为美育提供了丰富的教育资源,应在美育中唤醒学生的劳动意识、涵养学生的劳动情感,明确美好生活正是由人们劳动创造而来。”运用“美劳融合”的理念设计语文作业,可以让学生在劳动生活中增加对知识的认识和理解,认识到劳动的价值,培养正确的审美观念。

如四年级上册写观察日记的习作,这是一次很好的融合美育、劳育的机会。需要注意“美劳融合”的教育地点不限于校园,应构成学习、社会、家庭三位一体的教育体系,在劳动中培养审美感,通过实践去获取真知,培养学生的行为美和心灵美。教师可结合教学安排,提前布置学生盆栽蒜瓣或其他劳动。除去指导观察日记外,劳动过程的体验也不失为一件美好的事情。让学生在种植中体验成功或失败的喜悦或伤心,感受不一样的学习体验。平时的日记、周记训练可根据时间布置家务劳动作业、社区打扫志愿者作业,让学生在劳动中认识劳动的价值,在认识中体会为他人服务的美好和快乐;在体会中表达自己的情感和观念。这样劳逸结合也是对智力的支持,在手脑并用的活动中,减缓脑力劳动带来的精神压力,开拓劳动带来的创造思维,树立正确的审美观念。

(四)注重实践创新,提升审美创造力

语文是一门综合性、实践性很强的课程,忽视语文学科性质特点的作业设计便可能导致语文作业成为枯燥乏味的练习,禁锢学生的思维。教师应该从课程性质出发,设计能够让学生在实践中综合运用知识、表现和提升创造力的作业,比如动手操作型作业、专题探究性作业、语文综合实践活动等。玛克辛·格林认为,审美教育不能单从静态的角度去教导学生被动的感受美,必须要学生学会走出教室,通过主动参与开启自身的想象力,唤醒主动反思与行动的力量。在小学语文作业的设计中,可以将语文知识和其他科目融合,实现再造性的创造性设计。下面以结合语文教学而展开的创新性作业设计为例:

在学了《蝙蝠和雷达》后,学生们对仿生学产生了浓厚的兴趣。在作业布置中,要求学生根据自己在生活中所观察的动植物特点,进行实践探究,设计出自己的小发明,并根据自己的设计,谈一谈设计时的想法。这样的作业增加了学生动手操作的机会,给予了学生更多的思考空间,为作业过程中学生的审美创造力提升提供了可能性。对学生作业给予肯定和引导,让实践探究成为学生主动学习的兴趣支撑点,在实践作业过程中体验学习的乐趣,在实践探索中提升审美创造力。

总之,“双减”背景下,教师除了关注学生的作业量,更要在作业设计上多下功夫。有效的作业设计是一门艺术,小学语文作业通过美育方面的渗透,展现出作业的层次性和灵活多样的艺术表现力,尊重学生的审美体验,增强审美情趣,有利于作业愉悦身心,让学生在兴趣中选择,在快乐中学习,树立正确的审美观和价值观,对他们人格发展和创造力培养起到积极的作用。

参考文献:

[1]W 塔塔科维兹.古代美学[M].北京:中国社会科学院出版社,1990:234.

[2]席勒.席勒散文选[M].张玉能,译.天津:百花文艺出版社,2005:143.

[3]赵思山.中华美育精神融入学校美育工作的原则与路径[J].兰州工业学院学报,2021,28(6):128131.

[4]畅广元.马克思主义文艺理论[M].北京:高等教育出版社,2000(6):160.

[5]宋梦园,程岭.“五育融合”视域下学校美育的实践路径研究[J].教学与管理,2021(33):9295.

[6]吴遵民.“五育”并举背景下劳动教育新视野——基于“三教融合”的视角[J].现代远距离教育,2020(2):39.

[7]郑江梅子.玛克辛·格林的美育思想及启示[J].中国文艺论,2020(5):6674.

责任编辑:黄大灿620DBD63-4058-4A28-B9F0-9BB6CD299A38