“书画同源”艺术思想在明清山水画中的体现

2022-06-09王茜

摘要:我国有着悠久的历史文化,其中,绘画与书法艺术具有非常重要的地位。从不同时期绘画与书法的发展来看,两者一直存在密不可分的关系。“书画同源”的理念由来已久,两者在原材料的使用与表现方式上极为相似,存在异曲同工之妙。本文对“书画同源”理念的来源进行了分析,结合明清山水画的特点,探讨“书画同源”艺术思想在其中的体现,为现代众多书画爱好者提供理论参考。

关键词:书画同源;绘画;书法;艺术思想;明清山水画

我国的绘画、书法艺术与西方艺术存在本质区别,“诗中有画、画中有诗”是我国特有的艺术表现形式,传统理论“书画同源”世代相传,为大多数文人学者认可。“书画同源”是指两者的产生与发展存在密切关系,都是中华文明的重要组成部分,在笔墨纸砚的运用、表现形式、蕴含的意境、感情的宣泄等方面都是相通的。古代文人将书法笔墨融入绘画,尤其是明清时期的文人,将书法与山水画相结合,创作出许多佳作,形成了独有的艺术风格。

一、“书画同源”理论的起源

“六法”是我国古代绘画理论的基础,南齐谢赫被称为中国第一个绘画理论家,在《古画品录》中对绘画进行了总结与归纳,将“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”作为绘画品评的六条标准,也就是“六法”。在“六法”中对绘画的神与形、气韵的表现与笔墨的技法等进行了深入浅出的讨论,同时期的顾恺之也提出了“传神论”的思想,二者的思想与理论对于“书画同源”的形成与发展具有深远的影响[1]。

晚唐时期张彦远在其著作《历代名画记》卷一“叙画之源流”一节中提出了“书画同体而未分”的理论,总结了自己在绘画与书法领域的见解,当提及“象形”原则时,阐述了书画之间存在的必然联系,也就是说绘画与书法都是由观象取形而来。在卷二“叙师资传授南北时代”一节中提出了“书画用笔同法”的理论,将绘画与书法两者的关系延伸到了艺术与技法的高度,后世学者在此基础上对“书画同源”理论逐步进行了完善[2]。

五代时期,后梁画家荆浩著有《笔法记》,其中提出了“六要”论,即对“气、韵、思、景、笔、墨”的理解。荆浩认为,在笔法的运用上应灵活生动,写形并不是书画的最终目的,而是通过书画来表达自己对生命、世间万物的感知,通过用墨来渲染自然万物,利用水墨的干湿与浓淡体现自然景物高低远近的层次感。荆浩的绘画理论凝结了他毕生心血,打破了唐代以青绿为主的山水画风格,水墨画逐渐成为当时的主流。荆浩绘画理论中提出的“水墨晕染”画法对谢赫的“六法”理论予以肯定,并对其中的不足进行了补充[3]。

北宋画家郭熙在其著作《林泉高致·画诀》中提到转腕技巧在书法与绘画两者之间是相通的,因此“善书者往往善画”,历史上很多书画大家常以书入画,书画兼备[4]。

元代赵孟頫在以上书画理论的基础上对书画同源理论进行了进一步完善,其在绘画作品《秀石疏林图》(图1)中题:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,方知书画本来同。”这对后世学者产生了较大的影响,有人认为赵孟頫最早明确提出了“书画同源”的理论。除了《秀石疏林图》以外,赵孟頫的其他作品如《兰石卷》《为与行道人画兰卷》《秀出丛林卷》等均是“以书为画”的代表作[5]。

现代书画界对于“书画同源”理论存在较大的分歧。陈池瑜教授对中国历代绘画、书法的发展进行了深入研究,提出中国绘画与书法在起源、用笔、造型等方面密切相关,绘画是“依类象形”,书法则是“应物象形”,共同点均以“图载”为表现形式,中国汉字是由象形文字发展而来,因此具有空间架构,经过演变而形成了审美艺术,与中国绘画共同形成了不同艺术形式的审美特色[6]。

无论是“书”还是“画”,两者同为中国优秀传统文化之根本,是同源而生、异流发展的。相传仓颉造字就是仓颉受鸟兽足迹的启发,造出各种不同的符号,逐渐演变成中国汉字,并没有文字与绘画之分。在后世的应用与发展中,文字逐步被简化,书写工具也不断发展,形成了书法艺术形式,书写也因此具有了审美意义。绘画最初也是为了描述场景的特征,由象形发展而来,在发展过程中逐渐形成写意的风格,人们赋予了绘画作品更多的情感色彩。绘画与书法在历代的异流发展过程中,均受到不同时期书画理论、书画工具、政治形态的影响,并且两者互通相融,虽是两种艺术表现形式,但是“书画同源”的事实是无法改变的。

二、“书画同源”在明清山水画中的具体体现

书画界认为,中唐时期是中國书画出现转折的重要时期,中唐之前的绘画形式大都遵循古典绘画方法,利用线条来展现事物造型。众所周知,中国唐代盛行诗歌这种艺术形式,这为后来的明清诗、书、画、印的融合奠定了基础。当发展到中唐之后,荆浩等书画大家逐渐将笔法与墨法融合运用,他们更加尊崇清新、淡雅、脱俗的创作意境。

宋代书画理论与笔墨技法逐渐成熟,创作更加注重写实和突出意境。南宋李唐在所作的《四季山水图》《万壑松风图》中运用浓重的笔墨、多变的章法彰显了古朴、苍劲的风格,其对笔墨技法的运用突破了传统思想的束缚[7]。

元代绘画风格从造景转为笔墨语言,开始追求写意的艺术风格,线条与笔墨自身的审美价值得到发扬,逐渐成为传达作者内心情感并脱离物象之外的载体,在笔墨技法上出现了干笔皴擦,慢慢演变成元代特有的“不似之似”“画风放逸”的山水画风格。

到明清时期,中国书画已经形成诗、书、画、印一体的风格,在作品中更注重诗情画意的表达,方式也更加自由,对于美的追求已经达到了巅峰。书画作品突破了传统思想的桎梏,两者的结合不再局限于技法上,基本上逢画必题,因此明清时期的作品高度体现了“意”与“境”相结合的审美艺术价值。

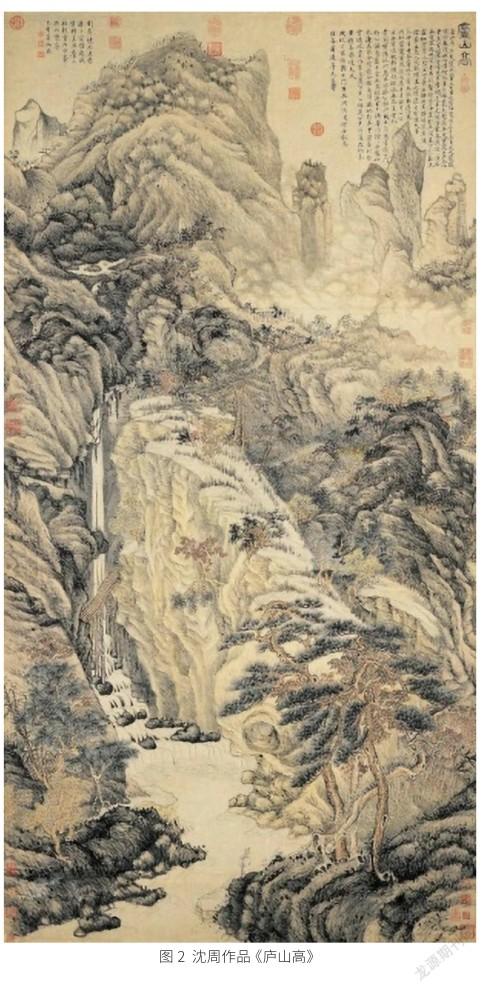

“书画同源”思想对于明清山水画的影响极为深远,具体体现在笔法、题跋与题款方面。在明清书画作品中,款与跋是重要的组成部分,具有很强的装饰作用,所题内容、位置要与作品相得益彰,形成一个统一的整体。明代书画大师沈周在创作《庐山高》时,笔墨浓淡相宜,轻重缓急极具韵律美感,在笔墨运用上稳健从容,表达了作者浓厚的意趣。整幅作品基本没有留白,重点突出了线条的运用,在运笔时借助搭笔技巧,转折之处外圆内方,行笔过程稳中求变。在右上角以篆书题“庐山高”三字,彰显恢宏大气之意,并题古体长诗一首,与整幅画相辅相成[8]。另外,明代还有文徵明的《溪桥策杖图》、唐寅的《事茗图》、董其昌的《葑泾仿古图》与《林和靖诗意图》等作品,都体现了“书画同源”理论,并达到了前所未有的历史高度。

清朝初期,社会动荡不安,对书画发展形成了较大的冲击。这一时期书画界最具代表性的是“四僧”的随性洒脱与“四王”的保守稳重。“四僧”是指石涛、朱耷、石溪、弘仁,其中“八大山人”朱耷的作品常以狂草入画,作品中题跋较少,只简单署名,形成了自己独有的风格特色。“八大山人”的题款富有深刻含义,表达了作者以“哭之笑之”的态度看待世界万物,而草书入画也正体现了“书画同源”的理论。在“八大山人”的作品中多见留白,他的画作笔情恣纵,不构成法,苍劲圆秀,逸气横生,不过题跋与画面的布局合理、构图完整。“八大山人”参照倪瓒的《六君子图》作画,在创作过程中保留了原画中高古旷远的风格,而题款则简洁明了,仅题“倪高士六君子图,甲戌之闰夏写。八大山人”,言简意赅[9]。在“八大山人”的另一幅作品《春山微云图》中题诗一首:“斋阁值三更,写得春山影。微云点缀之,天月偶然净。”这幅画作所表达的意境丰富,画与诗相得益彰,体现了春夜静谧的感觉,在笔法上对树枝造型进行了简单的勾勒,而对石头采用了淡墨皴出的方法,虚与实有机地结合在一起。这幅作品的特点是题字紧凑、笔墨形式高度简洁精炼,与画面主题饱满充实的构图紧密结合,达到了以简取胜的效果。

“四僧”中的另一位画家石涛,其作画风格以丰富多变为主,这缘于石涛好游历的特点。他喜好以大好河山入画,或爽利峻迈,或浓重滋润,或细笔勾勒。他在作品中常根据不同风格的画面题不同字体的款,比如在《四季景观图册》的八册中使用了三种不同的字体。其行楷体现了笔断意连,行书则动感更强,笔法灵活多样,构图新奇,意境深远,作品体现了高超的艺术水平。

与“四僧”不同的是,“四王”的作品更受主流认可,深受董其昌、黄公望的影响,其特点以“摹古”“宗古”为主,后世留有大量的临摹作品,比如,王时敏临黄公望的《秋山白云图轴》、王鉴临黄公望的《富春山居图》、王原祁临董其昌的《神完气足图》、王翚临范宽的《雪山图轴》等。这些作品的共同特点是构图比较统一,主要以“S”形构图为主,而且款、跋题写的位置一般比较固定。

三、結语

“书画同源”是中国绘画与书法作品的主要特征,该理论最早由南朝谢赫、顾恺之提出,后经历代书画家(荆浩、郭熙、赵孟頫等)补充与完善,到明清时期已经形成了诗、书、画、印一体的风格,笔法、题跋与题款的运用相得益彰。大量史料表明,明清时期已经将笔墨语言融入图像之中,形成“书画同源”的固定程式。

作者简介

王茜,1991年2月生,女,汉族,甘肃省舟曲人,助理馆员,研究方向为群众文化。

参考文献

[1]冯梦云.浅释“谢赫六法”中“气韵生动”与“骨法用笔”二法之要义[J].艺术大观,2020(13):123-124.

[2]谈伟杰.浅谈张彦远的《历代名画记》及其“书画同体”论[J].文化产业,2020(36):35-36.

[3]陈星宇.从荆浩《笔法记》中看道家美学思想对中国山水画的影响[J].美术教育研究,2020(17):56-58.

[4]黄妍闻.郭熙《林泉高致》的意境美学理论探析[J].艺术与设计(理论),2019(4):117-119.

[5]刘佳妮.赵孟頫对书画同法互构的推助作用[J].美术大观,2019(12):60-63.

[6]陈池瑜.书画同源与观象取形:中国艺术史观与方法研究中的重要审美范畴[J].艺术百家,2020(3):11-16,52.

[7]张隽.论李唐画风转变及其成因[J].中国书画,2019(10):14-19.

[8]蔡伟伟.沈周《庐山高图》研究及在创作中的运用[D].杭州:杭州师范大学,2020.

[9]杜宁.极简和淡寂:八大山人花鸟画的图式特色与审美特点[J].大众文艺,2020(7):52-53.