管窥西周青铜器的龙纹与凤纹

2022-06-09巩镭张慧娟

巩镭 张慧娟

摘要:青铜器是我国古代劳动人民的重大创造,商周时期的青铜器文化更是以其神秘、庄严为遥远的青铜器时代遮上了一层神秘面纱。本文以西周青铜器常见的龙纹、凤纹为例,分析两种纹路的演变和类别,并赏析西周青铜器的龙纹与凤纹之美。

关键词:西周青铜器;龙纹;凤纹

西周时期,青铜器铸造技艺已然发展到相当成熟的阶段。据考古研究,中国至迟在二里头文化时期(据夏商周断代工程,约在夏、商朝)进入青铜时代。青铜器成为人们日常生活的主要器具,在社会活动中具有重要地位。周代,青铜器铸造和使用多见于先秦的史料记载。《吕氏春秋》云:“周鼎著饕餮,有首无身。”此记载不仅说明西周青铜器在《吕氏春秋》成书的战国年间仍有发现,而且对西周青铜器的纹路之一“饕餮纹”作了简单的描述。除了饕餮纹以外,其他动物的纹路在西周青铜器的纹饰中也极为常见。其中,龙纹和凤纹作为西周常见的青铜器纹饰,具有极高的研究价值。

龙和凤是中华民族的传统图腾,也是流传最久的神话故事中的动物形象。龙和凤从名称、形象到纹饰化的演变过程,或可涉及考古学、古文字学等多个领域,是研究古代历史的重要课题。

一、龙与凤的图腾崇拜

龙,《说文》曰:“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长。”对龙的崇拜自远古就已存在。考古发现,关于龙纹的遗迹和文物较多,石质摆塑龙、盘龙纹、雕龙等与龙有关的文物出土于各大考古学文化地域,带有各自的文化特色,形成中国远古文化中的龙文化起源。春秋战国后,中原地区出土的摆塑龙形象多为长身、长吻、兽足、尖爪,头昂且颈曲,如腾云驾雾状,龙的形象经由秦汉等统一朝代的雕刻、彩绘,逐渐固定化,成为今天大家所熟知的中国龙的形象。

凤,《说文》曰:“神鸟也。天老曰:‘凤之象也,鸿前麟后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙文虎背,燕颔鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴。见则天下大安宁。’”晋人郭璞注《山海经》,对凤鸟推崇备至,更是提出了“五德其文”的说法,认为凤鸟的首、翼、背、腹、胸分别代表德、义、礼、信、仁五种美好的君子德行。凤作为禽鸟之主,不仅有着华丽的外观、巨大的身躯,还有着与君子相配的文化象征意义,后来与龙相合,成为中华民族的传统图腾信仰之一。

二、夔纹、饕餮纹与龙纹的关系

关于西周青铜器的龙纹,目前学界分类较多,其中一些与龙纹相近但又有着明显自身特征的纹路,如夔龙纹、夔纹、饕餮纹等是否属于龙纹,尚存在较大的争议。宋代以来,人们常将夔龙纹、饕餮纹等并入龙纹的类别,甚至衍生出“饕餮为龙九子之一”的民间说法,而部分当代学者则将夔纹、饕餮纹视作独立于龙纹之外的纹路种类。笔者认为,夔龙纹、夔纹、饕餮纹等表现出了明显的“一足”“如龙”的形象特征,都应属于龙纹的某种表现形式。

夔,在青铜器中多表现为一种爬行长身兽,头顶生长角,有一足。宋代王黼最早将该类纹路考证为古代传说中的异兽“夔”,并记载于其纂修著作《博古图》中。《庄子》中也有一篇夔与蚿(马陆,一种节肢动物,多对足)关于足多足少的哲学思辨故事。《说文》:“神魖也,如龙,一足。”各类典籍均记载“夔”为“一足”“如龙”的神兽。有学者考证,夔纹的一足化形象与金文中“龙”形象演变非常相似,“一足”是其共有特征。因此夔纹应为龙纹的一种表现形式,与蟠龙纹、虬纹、蛟纹等并列。

饕餮,最早见于《左传》,传缙云氏有不才子,贪贿暴行,无视社会秩序,引起极大的民愤,讲的就是被人们比作“三凶”之一的饕餮。后来,饕餮又被用作夷狄、蛮人的代称,总之是一种恶兽的形象。西周青铜器的饕餮纹,常表现为眼睛硕大、血盆大口、兽面獠牙。但是与古史傳说不同的是,青铜器上的饕餮纹少见所谓“有首无身”的形象,而常常配以蜿蜒伸展的身躯,有尖爪,部分带鳞。很多学者据此认为“饕餮纹”的命名其实并不准确,并质疑西周人将在《左传》中被定性为恶兽的“饕餮”作为铸造青铜器纹样并奉神祭祀的可能性,由此引出了将“饕餮纹”改名为“兽面纹”的公案。因此,“饕餮纹”具有龙纹的部分特征,应是龙纹早期演化源流的一种,广义上也应属于龙纹的表现形式之一。

三、西周青铜器的龙纹赏析

西周时期青铜器的龙纹主要分为两种类别,依据观察者对龙纹的视觉角度可分为正面龙纹和侧面龙纹。

(一)侧面龙纹

侧面龙纹即从观者角度看,只显示龙侧面一半身形的龙纹。该类龙纹常常描绘出龙的动态形象,主要有爬行纹、卷曲纹、双头纹、缠体纹等。

爬行纹是龙纹的最常见形式,龙身躯蜿蜒,双足抵住地面,给观者一种龙正在踽踽爬行的感觉。爬行龙纹常见于青铜器的口部、足底等,呈圈带式出现,足数不一,有似前文所述夔纹的一足,也有偏向后期龙纹固定化形象的二足,由于纹路的二维平面性质,先民刻绘不具备透视意识,少见并列四足。龙角的样式也颇多,据学者总结,龙角大约有两种样式,一是鹿角形龙角,此类龙角大都以现实采猎生活中的鹿形象为原型,设计出龙角的形象,逐渐成为后世龙形象的一个重要组成部分;一是螺旋形尖角,颇似犀牛等野兽的角型。可见尽管龙纹充满着神秘色彩,洋溢着先民的想象力,但作为一种图腾艺术,始终都有现实的折射和投影。

卷曲纹是除了爬行纹以外的主要纹路样式。卷曲龙纹中,龙常常昂首,垂腹,下半身再鼓起,伏尾,全身呈“S”形波浪状,因此又被称为“S”形龙纹或波浪形龙纹。卷曲龙纹体现出了一种中心对称的美学,多出现在青铜器的腹部,简化程度较高,往往为了呈现“S”形的循环往复,省去对龙身细节的刻绘。如图一所示的西周青铜龙纹鼎,其鼎身即为“S”形龙纹环绕,龙纹简约而对称,极富美感。

双头纹即龙有双头无尾之纹,龙头各向一边,左右对称,较之卷曲龙纹的中心对称,则表现出先民对轴对称美学的认知。双头龙纹的龙身往往是一条直线或折线,重在表现龙首的美感。双头纹在青铜器中并不算多见,有学者认为双头纹是卷曲纹的一种变种,即当卷曲纹简化到一定程度时出现的变化形式。

缠体龙纹指两条或多条龙身缠在一起,形成前后如锁链般环环相扣的双龙形象或团簇出现的龙群形象。龙的大小、粗细不一,往往取决于画面的视觉需要,团簇出现的龙群中或大小、粗细平均,或数条细小龙围绕一条粗长的龙;环扣式缠体龙纹则大小、粗细平均,属于某个单体图案的循环往复。

(二)正面龙纹

与侧面龙纹相对,正面龙纹即刻绘者依据对龙正面的想象进行刻画,多体现龙的面部特征,独龙,龙身常作漩涡圆圈形向外,围绕龙首。这类纹路常见蟠龙纹、双身纹和兽面纹(即前文所述的饕餮纹)。

蟠龙纹,又作盘龙纹,取龙盘曲之意。这类纹路由于面积较大,表现形式特殊且难以随表现区域调整,多见于圆形青铜器物的内外底。这类纹路刻画精美,龙首形象逼真,栩栩如生,给人威严之感。

双身纹是西周早期的常见纹路,与双头纹相反,该纹路常以龙首居中,左右两侧延展出龙身及龙尾,左右对称。中间的龙头则采取主视角刻画,龙首直视画外。

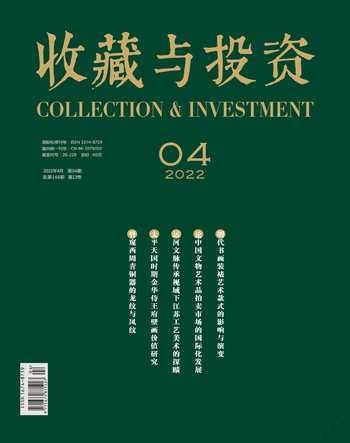

兽面纹即前文所述饕餮纹,这种纹路一般指两个侧面表现的爬行龙纹相对的形式。那么何以称之为“兽面”呢?根据大量出土的青铜器纹饰可以发现,这种两两相对的爬行龙纹与普通的爬行龙纹稍有区别,成组出现的爬行龙纹在视觉上相接紧凑,构成了兽面纹的正面形象,用成对的龙纹构建兽面,也是殷商先民的艺术创造。如图二所示的西周青铜伯鼎,器身饰兽面纹,云雷纹为底,典雅庄重,反映了西周时期的艺术审美。

四、西周青铜器的凤纹赏析

相对于西周青铜器中多处可见的龙纹,凤纹的演变过程颇长,出现较少,很长一段时间内甚至与龙纹存在混淆不辨的状况,被视为龙纹的附属。直到二十世纪学者容庚、马承源等人对凤纹作了系统的分类,指出了凤鸟纹路的一些专属特征,才将凤纹从龙纹中剥离出来,使其自成体系。但两位学者仅从凤鸟的角、冠、喙进行分类,部分依据较为牵强,尤其是对一些具有明显龙纹特征的凤鸟纹路分类不清晰。目前,学界根据凤纹的共通属性,认为以凤纹的尾部为分类依据更为贴切,学者据此将凤纹分为有尾凤纹和无尾凤纹两个大类。

(一)有尾凤鸟纹

有尾凤鸟纹即有尾部的凤鸟纹路,又可细分为直尾、垂尾纹等。

直尾凤鸟纹重点刻画凤鸟的尾部,尾部常是鸟身长度的数倍,极其夸张。这种长尾与爬行龙纹作用相同,常作为青铜器口部的环带形装饰,根据口部的长度一般有单凤单尾、双凤前后连体等形式。西周以后还发展出单凤连体形式和单凤分体形式,单凤连体形式即凤鸟的长尾最终回归凤鸟本体,与凤鸟的翅部相连;单凤分体形式即凤鸟自翅部以下与尾部分开,整个抽象的凤鸟图形被分为两个部分。

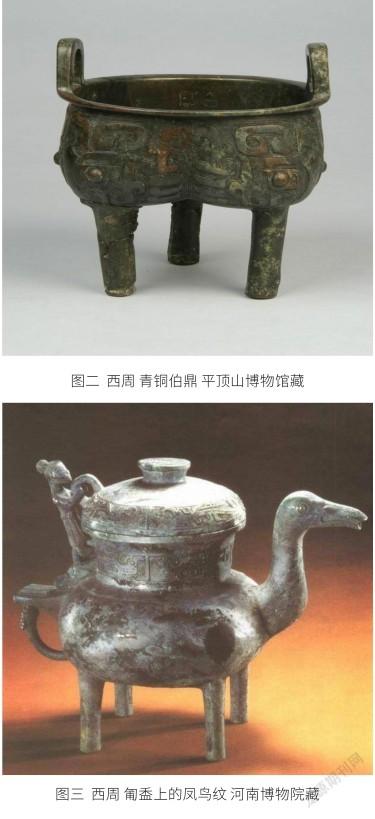

垂尾凤鸟纹则重点表现凤鸟的整体形象,不突出表现尾部,特征为尾部下垂,单只凤鸟不再具有长尾,因此较短,多为数只并列出现,纹饰华丽繁复。值得注意的是,在西周早期,垂尾凤鸟纹也与直尾凤鸟纹一样表现出分体趋势(垂尾凤鸟纹不具备长尾,因此无法形成单凤连体),即从翅部开始与尾部相离。如图三所示的西周匍盉上的凤鸟纹,可明显看出此时的凤鸟翅部和尾部已经呈现出构图上的分离趋势,在西周中期出土的垂尾凤鸟纹青铜器上,分离的现象比较多见。

(二)无尾凤鸟纹

无尾凤鸟纹多表现鸟首、鸟喙的具体特征,与现实中的鸟更接近,或可统称为“禽鸟纹”。这类纹路多单体出现,用以叙事或作为构图的背景部分。常见的有枭纹、鸾纹和雁纹等。

枭、鸾和雁都是两周时期人民日常生活中常见的禽鸟种类。其中枭最为常见,枭的形象在商周青铜器及后来的汉代陶器中都较为常见,眼部滚圆,身躯肥胖憨厚,较为可爱,双翅常收在身后,起初作为纹饰,后来整体由于与器物容载契合,多作为壶、罐等物的整体形象。鸾是一种叫声优美的鸟,古有“鸾凤和鸣”之语,作为一种吉祥纹路,常被刻于编钟、磬的底部。雁是劳动人民最常见的鸟类动物之一,其迁徙活动具有明显的季候特征,多被刻画在农作器物的外侧及底部,有祈愿丰收、归乡之意。整体上看,无尾凤鸟纹属于有尾凤鸟纹路的现实化变种,盛行于春秋战国而非西周。

五、结语

西周青铜器的龙纹与凤纹,起源于中华民族的图腾信仰,融合了各种古史传说、人类想象和现实动物的具体特征,刻画在庄重、肃穆的青铜器表面,具有极强的艺术美感,龙纹和凤纹作为远古的文化传承载体,越过数千年,不仅使龙和凤成为中国文化的独特创造,更彰显了古代劳动人民的艺术创造精神,是西周文化的重要研究资料。

参考文献

[1]李零.说龙,兼及饕餮纹[J].中国国家博物馆馆刊,2017(3):19.

[2]王莹.商至西周前期青铜器龙纹研究[D].济南:山东大学,2009.

[3]陈思竹.试论西周青铜器凤鸟纹的演变及文化象征[D].天津:天津師范大学,2016.

[4]陈梦家.西周铜器断代[M].北京:中华书局,2004.