促进我国经济社会绿色发展的财政金融政策研究

2022-06-07王晓玲

●李 升 王晓玲 张 颖

一、 我国经济社会绿色发展的必要性

(一)绿色发展是解决我国资源环境约束的必然要求

我国地大物博,多项资源总储量排名世界前列,但人均占有量却很低。 例如,煤炭是我国最丰富的资源,人均占有量只占世界平均水平的67%, 而石油、 天然气等能源的人均占有量更少,仅为世界平均水平的7.7%和7.1%。 因此解决资源消耗型经济的高能耗问题,缓解资源环境的约束,是绿色发展的应有之义,是经济社会未来发展的必然趋势。

(二)绿色发展是应对全球气候变化的必然要求

随着化石燃料提供世界能源需求量的不断上涨,全球气候变暖形势严峻,危害公众健康和人类福祉。 温室气体带来的气候变暖问题已经成为一个全球性挑战。 2020 年9 月习近平总书记宣布中国将争取于2030 年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和, 对于推进世界各国携手应对气候变化、 构建人类命运共同体具有重要意义, 同时也是对我国碳减排和绿色发展工作的一大挑战。

全球能源互联网发展合作组织2021 年发布的 《中国2060 年前碳中和研究报告》中指出,要实现碳中和,能源活动需要碳减排87 亿吨,占总减排量的81%;能源生产过程中,电力生产需要减排38 亿吨;能源使用过程中,工业领域需要减排27 亿吨, 交通领域需要减排10.6 亿吨,建筑领域需要减排6.4 亿吨;其他领域中,工业生产过程、土地利用变化和林业和碳移除过程分别需要减排7.4 亿吨、4.6 亿吨和 8.7 亿吨。

可见,中国的二氧化碳减排压力很大、需求迫切。 碳减排是绿色发展的重要内容,二者具有高度一致性。 根据目前国家生态文明建设需求,特别是“30·60”目标下,更加需要关注绿色发展中的碳减排问题,在追求绿色发展的过程中实现碳减排, 以碳减排促进绿色发展。

(三)绿色发展是实现经济高质量发展的必然要求

经过改革开放后四十多年的发展,我国成为世界第二大经济体, 社会逐步走向繁荣。但过去高耗能、高污染的经济发展方式也造成了环境污染、气候变暖、资源短缺和生态退化等问题, 成为社会发展的负担,危害人民健康和人类福祉。因此, 协调经济社会发展与自然环境保护间的关系, 在实现人类发展的同时保持资源和生态环境的核心功能不被破坏是保障中国经济高质量发展的必然要求。

(四)绿色发展是提高国际竞争力的必然要求

世界各国已然意识到绿色可持续发展关系国家前途命运, 纷纷将产业发展的重点投向新能源、节能环保等领域, 才有机会在国际市场上赢得主动。 绿色健康发展成为全球各行业发展的趋势,绿色经济革命势不可挡。 作为最大的发展中国家,要想在世界占有一席之地, 我国也必须发展绿色经济,进行绿色转型。

二、我国经济社会绿色发展的现状

(一)能源消费面临严峻的环境问题

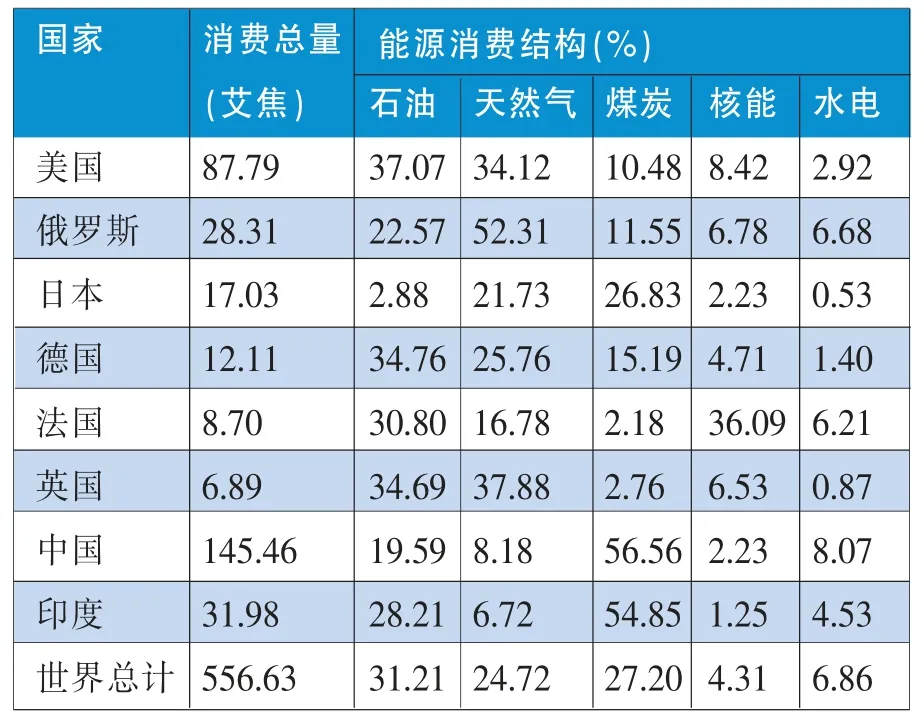

由于我国人口众多, 人均资源能源的占有量与世界整体水平存在着明显差距。 经济增长与环境保护之间的矛盾日益突出, 经济增长的环境约束日益强化。 我国未来的经济发展必须考虑能源资源和环境的约束, 发展战略必须思考经济发展背后的能源资源和环境的承受力。 近些年我国能源利用效率有所提高, 但能源消耗总量仍然不断上升, 如图 1 和表 1。 根据 《世界能源统计年鉴2021》 数据显示,2020 年我国煤炭消费量为82.27艾焦,占世界的54.33%,比上年提高2.45 个百分点,创历史最高水平;石油消费量达到28.50 艾焦,占世界的16.40%;天然气消费量达到11.90 艾焦,占世界的8.65%。

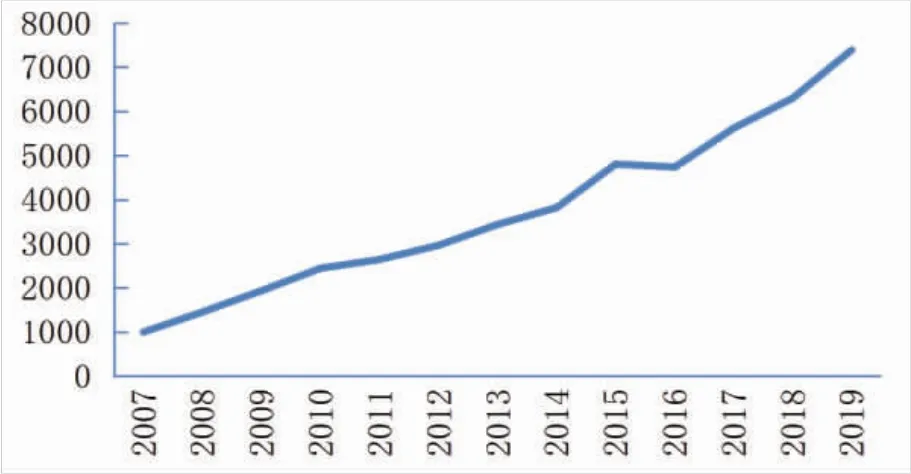

图1 2010—2020 年我国能源消费总量及增速

表1 是2020 年我国与其他7 个世界主要国家和世界平均水平的一次能源消费结构对比,我国煤炭在能源消费结构中占比56.56%, 高于其他7 个主要国家和世界平均水平;石油占19.59%,天然气和水电均占8%左右,核能仅占2.23%,与世界平均相比存在较大差距。 从世界平均水平看,石油、天然气总占比超过55%; 世界主要能源消费国的石油平均占26.32%,天然气平均占25.44%,总占比超过51%。 由此可见我国能源消费结构的清洁程度还远低于世界平均水平和世界主要能源消费国水平。

表1 2020 年世界主要国家能源消费结构

另一方面,化石能源是现代工业发展和人类生活必不可少的物质基础。 而20 世纪末国际上相继发生了多次能源危机, 给全球发展造成了严重损失,石油、煤炭等不可再生能源已趋向枯竭。 根据专家推测,若按目前的开采速度,石油、煤炭大致可供开采 100 年, 天然气仅可开采 50—60 年。 综合可见,我国以化石燃料为主的能源消费结构,会造成经济增长与能源安全、环境保护之间的矛盾日益突出。

表1 显示,煤炭是驱动中国经济增长的主要化石燃料之一,与其他能源相比,煤的燃烧会产生更多的 CO2、SO2和 NO2气体。 据统计,全国烟尘排放量的百分之七十、SO2排放量的百分之九十、氮氧化物排放量的百分之六十七、CO2排放量的百分之七十都来自于燃煤①。 当地球上的CO2太多,地球就会变成大的温室。 随着化石燃料提供世界能源需求量的不断上涨,温室气体带来的全球气候变暖已经成为一个全球性挑战。 SO2和NO2气体也是产生酸雨的主要原因,对水陆生态系统及人体健康等具有极大的危害性,当前煤炭是我国的主要能源来源,SO2的排放问题更显得突出。 除了大气污染,大量燃煤还会造成比较严重的地面污染。 并且我国煤炭开采以井工开采为主, 这在造成土地资源浪费的同时,还会导致地表塌陷、居民住房损坏、农业减产、周边土壤、水源等污染。

石油作为一项越来越常规的能源资源, 在开采、运输、装卸、加工和使用过程中,有可能会发生泄露或排放,此时漂浮在海面上的石油会迅速扩散形成油膜,带来许多环境问题,造成石油污染。

据统计,全世界汽车大约消耗全世界原油产量1/6—1/7 的油品用作汽车燃料。 但汽车排放的废气会严重污染大气环境。 相比之下,天然气在化石能源中碳排放系数最低,可以算作一种优质、清洁的化石燃料, 近年来我国的天然气需求增长迅速,但占能源消费总量的比例远低于国际平均水平,改进能源消费结构是解决污染的关键。

(二)生态环境治理现状

虽然我国目前的生态环境保护工作开展顺利,环保意识深入人心,整体环境品质有所改善,但远远达不到应有的水平, 生态环境问题依然形势严峻。

2016 年环境保护部发布的338 个监测城市中有四分之三的城市存在严重的空气质量问题,尤其是北方地区受雾霾、 沙尘暴等恶劣天气污染严重。农药、 重金属等对土壤的污染导致耕地不断减少;过度放牧、 乱砍滥伐等行为破坏了草原生态平衡,森林覆盖率不断下降;工业废水、生活污水污染水资源,干旱洪涝灾害频发,江河断流、湖泊退化更是加剧了水资源失衡现象。 2021 年,生态环境部(原环境保护部) 生态环境监测司柏仇勇司长指出,中国生态环境质量的改善成效还不稳固,生态环境保护工作仍然任重道远。中国城市空气质量总体上仍未摆脱 “气象影响型”, 全国尚有1/3 左右的城市PM2.5 浓度达不到国家二级标准,臭氧浓度呈波动上升趋势,区域性重污染天气过程时有发生。 环境污染成本日渐成为我国经济社会发展的严重负担,危害人民健康和人类福祉。

近年来, 党和国家高度重视生态环境问题,稳步推进“美丽中国”建设进程,但部分地方的生态治理理念相对落后,传统治理模式和工作方式仍占据主要部分,而且地方政府在环境治理方面存在较大的自由裁量权, 没有按照严格的标准进行治理,很难达到根据当地特色因地制宜的治理效果。 另外,产业集聚在加快城市化进程、提高人民消费水平的同时也会恶化居民的生活环境,因为有限的空间对空气、水、土壤等污染的承载力也是有限的,产业过度集聚、 污染物过度排放势必会加重生态环境承载的压力。而且我国资源、能源的利用效率同发达国家相比,仍存在较大差距,导致污染物排放种类增加,加重大气和地面污染,同时企业环保执行动力不足、效率不高,成为影响环境治理的又一主要因素。

(三)绿色产业发展的现状

近年来,在国家绿色发展战略布局和绿色产业政策扶持下,我国绿色产业得到快速发展。 以下选取新能源汽车、环保和可再生能源发电三个典型行业概括我国绿色产业发展现状。

第一,新能源汽车行业。2010 年国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》, 指出要重点发展新能源汽车产业, 到2020 年新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。 从此国家对新能源汽车产业发展予以高度重视, 从研发生产到销售,以及充电桩的安装和使用,都提供政策补贴和优惠,鼓励新能源汽车产业的发展推广。 从图2 可以看出, 近十年来我国新能源汽车产销量快速扩张, 年销量从2011 年的0.8 万辆增长到2020 年的136.7 万辆, 年产量从0.8 万辆增长到136.6 万辆,传统汽车厂商不断转型,新能源汽车行业呈现快速发展态势。

图2 近十年新能源汽车产销量

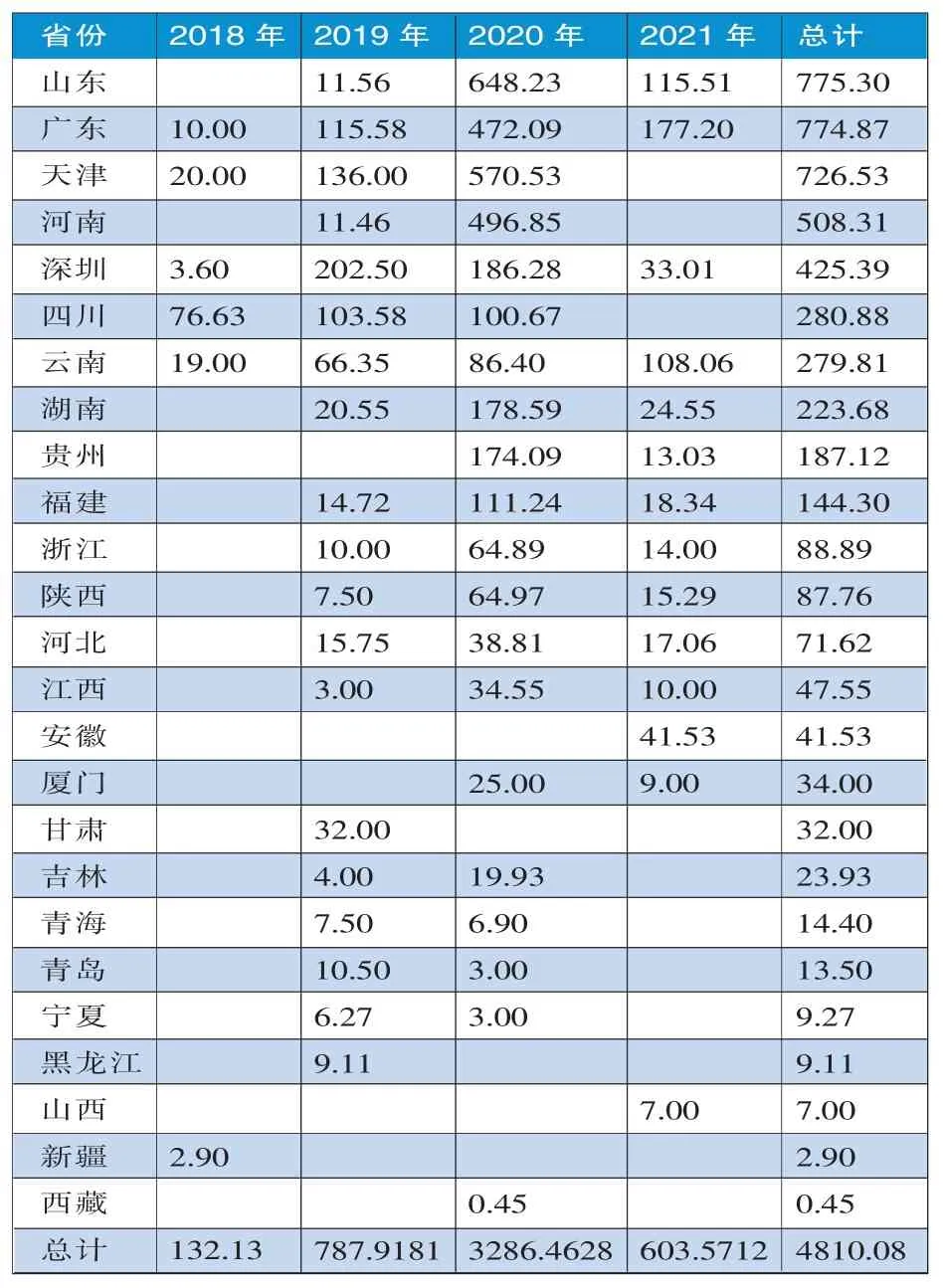

第二,环保产业。 21 世纪以来我国资源和生态环境问题逐步凸显,大力发展绿色环保产业成为我国发展的一项重点工作。 数据显示,2006 年我国环保、社会公共服务及其他专用设备制造工业总产值为585.28 亿元, 到 2011 年就增加到 2469.2 亿元,翻了四倍。 从废弃资源利用业发展情况来看,规模以上废弃资源综合利用业企业资产总额从2013 年的1561 亿元增加到2018 年的2470 亿元, 相关企业数量、利润总额也在逐年上涨,这些都说明我国环保产业的投入产出在不断增加。从财政投入来看(如图3),国家财政每年投入到环境保护方面的支出也呈上升趋势,带来良好的经济社会效益。

图3 我国国家财政环境保护支出(亿元)

第三,可再生能源行业。 过去高污染、高能耗的能源消费状况,引发了严重的环境污染,逐渐引起各国重视并开始大力开发清洁、低碳排能源,减少温室气体排放和资源耗费。 我国也逐渐加大了对水能、风能、氢能等可再生能源的开发力度。从表2 可以看出,我国以水力、风力、核电等为代表的可再生能源发电量都在逐年上升,2019 年的水力、核电、风力发电量分别是 2011 年的 1.9 倍、2.0 倍和 2.2 倍, 增长速度非常快。 由此可见, 我国新能源产业发展速度很快, 为国民经济发展提供了很好的绿色能源保障。

表2 主要可再生能源发电量 (单位:亿千瓦小时)

近几年, 我国绿色产业在国家的大力支持下持续向好发展,在国民经济中所占的比重越来越大,但也存在一些问题,如政府的保护政策易导致绿色企业缺乏市场竞争能力;企业自主创新能力不足等。

三、 财税金融政策在支持经济社会绿色发展中的问题

绿色财税政策和金融政策是推行经济社会绿色发展的重要政策选择。 绿色财政金融政策可以充分利用财政政策和金融政策优势,将二者结合起来,对解决绿色发展领域的突出问题具有重要意义。 通过绿色财税政策的正面激励和反面约束作用及金融政策灵活的融资作用,可以优化我国能源结构,推动绿色能源的创新与发展;减少污染排放,减轻生态环境压力;为绿色产业发展提供政策优惠,促进绿色产业在国民经济中发挥更多积极作用。 当前我国的绿色财税金融等政策在促进经济社会绿色发展方面的支持力度和支持效率不够, 面对生态环境保护的严峻形势, 通过财税体制改革和金融制度改革提升政策对资源环境的促进作用已经刻不容缓。

(一)绿色财税制度

财政是国家治理的基础和重要支柱。 绿色财税政策是以实现生态保护、可持续发展为核心的政策,是推行绿色发展的重要政策选择。

1、绿色税收政策。 从绿色税收政策来看,在绿色发展理念的指导下,“十三五”期间,我国针对自然资源开发、污染物排放等问题初步构建了一个环境税费体系,强化了资源税、环境保护税和消费税等税收政策工具对环境资源的保护力度。但绿色税收政策在实际运用中缺乏足够的针对性, 总的来看:第一,当前我国绿色财税政策体系不够系统、灵活,比如税收政策优惠主要是税收减免,在折旧、延期纳税等方面相对很少,无法适应当今多样化市场经济主体的需求;第二,在发展绿色产业的过程中,没有结合绿色产业的发展要点和倾向优化政策补贴和投资,对绿色产业的税费减免、优惠力度有待进一步提升;第三,一些地方政府对于绿色可持续发展的认识不足,为实现经济增长指标而审批部分高耗能、高污染项目,重经济、轻发展,从而造成污染治理的效果不佳。

从具体税种来看,2020 年我国资源税收入1755 亿元,同比下降约4%;环境保护税收入207亿元,同比下降约6%。 在资源税领域,近十多年来,我国资源税收入整体呈上升趋势(见图4),占全部税收收入的比重从2008 年的0.52%提高到2020 年的1.14%,在促进资源节约和环境保护等方面产生了较好的效果。 但其中也存在不少问题,第一,资源税征收范围较窄,集中于矿藏资源,森林、草地等可再生资源还未开征;第二,当前资源税税率较低,总体税负水平偏低,资源税的制度功效未能发挥出来。

图4 我国资源税收入(亿元)

在环境保护税方面,2018 年1 月1 日我国取消排污收费,开始征收环境保护税。 当年全国工业企业缴纳环境保护税167.5 亿元, 约占企业营业利润的0.2%,与上一年度排污费负担相近。 但目前来看,由于《环境保护税法》沿用了原排污收费的税目,没有对污染物做到应征尽征, 存在税目征收不全面等问题,环境保护效果不明显。 根据数据统计,2018 年全国共有26.7 万户环境保护税纳税企业,被纳入全国重点排污单位自动检测体系的仅占7.4%, 其余企业选择自行申报, 税务部门的专业核查还未全面覆盖,第三方环境检测机构也不严格按照国家标准进行污染监测,申报税额无法真实反映企业排污现状。

2、绿色专项债券政策。 我国绿色产业需求旺盛,融资缺口很大,财政资金仅能满足有效的投资需求,而地方政府专项债券用于绿色产业领域的资金比例较小。 2019 年6 月,江西省赣江新区创新债券品种,成功发行全国首单绿色市政专项债, 创新性地解决了传统的土地储备专项债、 棚改专项债等难以满足新区对综合智慧管廊、 绿色园区建设的融资需求问题,具有明显的示范效果。 发展绿色专项债,具有如下优势,如有利于生态环境建设;绿色债券融资成本优势明显;有利于解决资金期限错配问题。

表3 是通过Wind 数据库搜寻得到的实际用途为绿色方向的专项债情况(非“标绿”)。 从地区看,2018 年到2021 年, 绿色专项债主要集中在山东、广东、天津、四川、云南、湖南、贵州、福建等地。 相比之下,宁夏、黑龙江、山西、新疆、西藏等地则明显很少。按照各地绿色发展的实际需求看,预计山西、河北、江苏、 辽宁等省份未来发行绿色政府债券的需求可能存在较大空间。从年份看,2020 年呈现井喷式发行的特征,比2019 年相比增长了3 倍多。

表3 用于绿色方向的专项债统计 (截至2021 年8月份) 单位:亿元人民币

从我国绿色政府专项债的发展来看, 除江西省发行的全国首单绿色市政专项债外,2020 年5 月,广东省发行了全国首支水资源领域绿色政府专项债券——珠江三角洲水资源配置工程专项债券 (绿色债券),发行额为27 亿元,主要用于为香港、广州、佛山等地区提供应急备用供水条件②。 此次债券的成功发行是地方政府对绿色专项债的又一有益探索,对其他省份在各领域发行绿色专项债都具有很好的借鉴意义。 针对当前经济社会绿色发展的融资需求,未来地方政府绿色专项债券在促进产业结构转型升级、实现高质量发展等方面会发挥更大作用,同时也需要进行改革。

(二)绿色金融政策

《关于构建绿色金融体系的指导意见》(银发〔2016〕228 号)中指出,绿色金融是“为支持环境改善、 应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动”,涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色基金、碳金融等金融工具,还包括绿色保险等风险管理活动。 经过分析梳理,我国绿色金融实践还存在以下问题:

1、绿色产业的融资缺口大。 资料显示,我国财政资金只能满足绿色产业年投资需求的10%至15%,绿色产业融资缺口超1.7 万亿元③。据估算,中国要想在2060 年实现 “碳中和”, 所需的资金规模至少为100 万亿元④。 巨大的融资缺口为绿色金融的发展提供了机遇与挑战, 亟需采取行动改变当前绿色融资工具较为单一且发展不均衡的局面, 逐步推出并完善碳排放权交易、绿色保险、资产证券化等方面的金融创新产品。

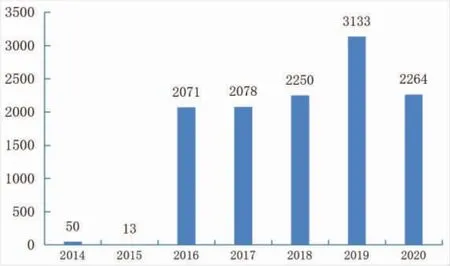

2、绿色金融结构有待优化。 从绿色金融发展状况来看,我国已初步形成绿色信贷为主、绿色债券为辅的引导实体经济发展的绿色金融产品和市场体系,但对于绿色保险、绿色证券指数和碳交易市场来说,未来仍有较大的发展空间。 如图5,截至2020 年末, 我国绿色信贷规模已增长至近12 万亿元,是2013 年的2.3 倍,居全球第一,对促进节能减排的贡献很大。 根据银保监会的统计数据,2017 年6 月,绿色信贷促进CO2和标准煤减排的量达4.9 亿吨和2.2亿吨,促进节水约 7.2 亿吨。 截至 2021 年 2 月底,我国绿色债券发行累计已超1.2 万亿元, 居全球第二;近5 年来发行规模均超过2000 亿元(如图6)。 而绿色保险,目前品种较为单一,代表性险种是环境污染责任保险,2017 年其为企业提供约306 亿元风险保障,不及绿色债券的15%。目前单一的绿色保险品种很难满足现阶段绿色产业的发展,例如风电、光伏等清洁能源发电对天气的要求较高, 如果出现较长时间的阴雨等不利天气, 就会对相关企业造成不利影响,因此,为应对诸如此类的特殊风险,还应创新开发对应绿色险种等金融产品。

图5 2020 年末我国绿色信贷余额、增速

图6 2014—2020 年我国绿色债券发行规模(亿元)

就绿色债券的整体而言,以碳中和债券为例,近半年碳中和债券占绿色债券发行规模的比重高达45%,有效地引导资金投向低碳产业的转型升级。 目前碳中和债券的资金用途主要为清洁能源、 清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造类等方面,发债期限以3 年期为主,发行的行业包括电力、机场、城投等方面,尤其以电力行业为主。 这些资金投向与我国碳排放结构(电力占我国碳排放的比重超过40%)有一定关系。 可以看出,绿色债券的发行情况与当前经济社会绿色发展的实际需求紧密关联。 对于新能源、可再生能源等绿色行业的发展也同样如此, 未来金融行业对可再生能源发展的支持方式也需要更多元化的探索。 从金融支持方式看,新能源项目需要稳定的投融资渠道予以支持。 因此,未来包括碳中和债在内的绿色债券品种将在推动“30·60”目标实现过程中发挥不可替代的作用,未来还有很大的扩展空间。

3、绿色资金供需不匹配。 国际上公认的碳排放和能源消耗三大领域分别为建筑、能源和交通。 从我国绿色信贷投放用途来看, 大约有70%用于绿色交通运输、 可再生能源及清洁能源项目 (如图7 和表4);从绿色债券募集资金投向来看,清洁交通和清洁能源方面占比较高, 而用于绿色建筑的占比不足10%,远小于国际市场上30%的平均水平。 从绿色融资需求来看, 电力行业的需求量最高, 建筑行业次之,表明我国绿色资金投放存在供给和需求不匹配、投融资结构不平衡等问题。

表4 我国绿色债券募集资金投向

图7 我国绿色信贷募集资金投向

4、金融支持绿色产业发展面临诸多矛盾。 绿色产业的一大特点就是初始投资规模大、回报周期长,存在较大的投资风险; 同时绿色相关企业与金融机构之间信息不对称,缺乏相应的信息共享渠道,因而金融机构很难做到批量识别涉绿企业并给予精准支持,导致双方供需脱钩。 另外,当前的金融政策重点在于加强对中小微企业和涉绿主体的信贷投放和考核, 还没有形成统一的关于支持绿色产业发展的监督考核机制。

5、国内绿色金融标准与国际差距大。 由于国内外对绿色定义不同等原因, 一些在国内被认可的绿色项目并未被国际认可, 难以实现国内外绿色金融的互联互通以及提升我国在国际绿色金融市场上的话语权。 如上海证券交易所规定,只要发行人营业收入的一半以上来自绿色行业, 不需要对应具体绿色项目就可以发行绿色债券。 而国际上认为至少要有95%的募集资金对应具体绿色项目才能发行绿色债券⑤。 由此可见,我国规定的比例远远低于国际投资者能接受的范围, 这会降低国际投资者对我国绿色债券的投资兴趣。

四、完善经济社会绿色发展的财政金融政策建议

(一)继续推进财税制度改革,促进绿色发展

1、推进绿色税收体系构建,促进绿色发展。继续深化资源税改革。 针对现存问题,资源税下一步改革的内容应包括:全面调整计征方式,改从量税为从价税;适当扩大征税范围,将土地资源、林木资源等纳入征税范围;对可再生资源、稀有资源、造成环境危害的资源等进行分类, 并体现成本收益内部化原则,采用差别税率,对不可再生资源(煤炭、石油)、非替代资源、稀缺性资源要课以重税,以限制掠夺性开采;清费立税,推行费改税,如资源补偿费。

能源、资源、环境税收体系,不仅包括资源税、环境保护税等专门针对资源、 环境的独立税种以及在税目中体现环境保护的消费税, 还应包括促进环境保护的税收政策体系, 使不同的绿色税收措施等形成相互补充、 相互配合的综合性调控体系。 具体来说,在应对绿色发展的问题上,应建立全方位、多环节贯穿“资源开采-生产(含排放)-消费”全过程和多种形式(包括直接减免和间接优惠方式)的、鼓励清洁能源开发和利用以及改善环境保护等方面的税收优惠政策,以及对高能耗、高污染、低资源利用率的生产、消费行为和产品进行惩罚的税收政策措施。 前者可体现在增值税、企业所得税、个人所得税等税种方面;后者可体现在资源税、消费税以及环境保护税等税种方面。

2、完善地方政府绿色专项债制度,助力绿色发展。一是制定绿色专项债的标准和规范,2021 年中国人民银行、证监会和发改委出台《绿色债券支持项目目录 (2021)》, 统一了国内绿色债券支持项目的范围,剔除了化石能源清洁利用的相关类别,逐步实现了与国际通行标准和规范的接轨。 对于绿色政府债,目前尚没有相关针对性的政策, 建议有关部门出台相应文件,鼓励地方政府发行绿色债券,更好地支持绿色产业发展,发挥政府债券的作用。 另外,从资金用途来看, 国际上规定绿色债券募集资金至少有95%应投向绿色项目,和国际规定对比,我国规定的绿色债券这一比例为70%,相对较低,并未全部投向绿色项目,因此在绿色专项债上也应注重这一问题,未来适当提高这一比例, 引导更多资金有效投入绿色领域,更有力地促进绿色产业的发展。 二是探索绿色专项债新品种,拓宽绿色专项债覆盖范围。 目前我国地方政府绿色专项债仍处于初步发展阶段, 债券发行范围较窄,主要集中在环保、能源、交通等传统绿色领域。 从有效推进我国生态环境治理的角度来看,绿色专项债具有诸多显著优势。 未来可进一步探索气候变化债券、生态保护债券、污染防治债券等新品种,扩大绿色专项债的覆盖范围,向气候,长江、黄河流域生态保护以及 “十四五” 重大项目等领域延伸。 充分运用绿色专项债投资的灵活性和针对性来推动我国的绿色项目落实落地,推动地方建设朝着绿色生态环境不断发展。 三是强化绿色政策指引,鼓励非贴标绿色债券向贴标转化。 由于对相关政策不够了解,或者额外发行成本较高等原因,一些本身具备发行贴标绿债的基本条件和项目储备的发行主体没有发行贴标绿债。 目前我国多个省市均已出台了支持绿色债券发行相关政策,江西、广东和湖南等省份也率先发行了绿色政府专项债, 起到了很好的示范效果, 建议将各地先进做法编制成优秀案例,通过培训、宣传教育等多种途径,加强绿色金融政策和先进经验的传导效果, 鼓励地方发行贴标绿色债券。 此外,应进一步探索绿色专项债发行与集资的激励政策,现有措施多为补贴、税收减免和返还等财政政策,未来可进一步向金融政策、监督管理等方面倾斜。

(二)完善绿色金融政策,加强绿色产业发展的融资功能

为了促进中国绿色金融体系的深化改革发展,应逐步健全绿色金融政策。 一是对于绿色产业投资缺口很大的问题,应充分发挥金融行业的资源优势,积极创新金融产品种类,改革发展管理模式。 加大与商业银行间的协作,进一步提升绿色金融品质,更广泛地发展绿色信贷业务, 扩大对绿色金融的投资途径。 二是进一步优化绿色金融结构,以促进绿色债券、绿色保险等产品和绿色贷款的多样化发展。 包括进一步丰富绿色保险品种, 以保障更多种类的绿色行业发展的资金需求, 合理安排绿色债券融资的投放,对于不同行业按照其实际需要调配绿色资金。

(三)优化国内绿色金融的标准

主要发达国家的绿色金融体系更加健全, 其绿色金融政策的实践为我国提供更多的启示, 如完善绿色项目定义方式, 加强与国际绿色金融市场的合作,同时加强对绿色债券资金投入的监管,提高用于绿色项目的债券资金的比例, 有效刺激国内外投资者的投资积极性等。

注释:

①2020 年全国生态环境质量持续改善、 稳中向好,详见:https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/27/1302323767.html。

②资料来源于: 广东首发水资源领域绿色政府专项债,详见:http://bond.10jqka.com.cn/20200518/c620 201852.shtml。

③数据来源: 业内人士称中国绿色产业仍存巨大投资缺口,详见:http://finance.people.com.cn/n1/2016/0530/c153179-28393831.html。

④资料来源:“碳中和” 带来新机遇:2060 年实现碳中和需投资约136 万亿元, 详见:https://xw.qq.com/cmsid/20210905A0AAG500。

⑤国际绿色债券新标准出炉, 中国绿债 “国际达标率”待提高,详见:详见:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1652815093895595284&wfr=spider&for=pc。