损伤控制理论在骨科下肢创伤救治中的应用效果

2022-06-07李付彬高乐才左建刚马超刘官磊魏金栋

李付彬,高乐才,左建刚,马超,刘官磊,魏金栋

(沧州中西医结合医院创伤骨科,河北 沧州 061000)

下肢创伤属于常见的骨科创伤,发病率和致残率均较高,主要包括股骨干、股骨颈、胫腓骨及髌骨骨折等[1],且大多为重物砸伤、交通事故等外部力量冲击所致,若未得到及时有效的治疗,可造成神经损伤和脑损伤,并诱发多种严重并发症,使治疗难度显著提升[2]。目前临床治疗仍以及时手术为主,虽然具有一定修复创伤效果,但易继发二次创伤,严重影响预后转归。因此,非手术治疗策略尤为关键,其中,损伤控制理论与创伤后生命支持理论对骨科创伤患者的伤情评估和复苏救治的疗效已得到验证[3]。损伤控制理论救治过程可分为早期临时固定、早期生命复苏、全身生理状态调节以及延期确定性手术等环节,但既往多应用于腹部脏器创伤、骨盆骨折[4],其在下肢创伤中的具体疗效尚未明确。因此,本研究拟探讨损伤控制理论指导下的创伤治疗方案对骨科下肢创伤的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年3月至2021年3月沧州中西医结合医院收治的82例骨折下肢创伤患者作为研究对象,按照治疗方法不同分为观察组和对照组,每组各41例。纳入标准:(1)经X线片及临床症状诊断为股骨骨折、胫骨骨折、髌骨骨折或足部骨折者;(2)均属下肢单侧骨折;(3)年龄18~60岁;(4)患者及家属对本研究知情同意。排除标准:(1)存在先天性下肢畸形或功能障碍者;(2)存在严重骨代谢疾病或凝血功能障碍者;(3)存在精神疾病或恶性肿瘤者;(4)处于急性感染期或存在免疫缺陷性疾病;(5)临床及随访资料不全者。观察组中,男性26例,女性15例;年龄(41.06±7.63)岁;骨折类型:胫骨骨折16例,髌骨骨折7例,股骨骨折8例,足部骨折10例。对照组中,男性28例,女性13例;年龄(41.85±7.95)岁;骨折类型:胫骨骨折14例,髌骨骨折8例,股骨骨折7例,足部骨折12例。两组患者性别、年龄、骨折类型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔基辛宣言》原则,并经医院伦理委员会审批通过。

1.2 方法

对照组实施骨科下肢创伤常规救治方案,包括积极止血、清除腐肉及坏死组织、生理盐水消毒等措施,根据具体情况予以对症治疗。观察组则实施损伤控制理论指导下的创伤治疗方案,具体可分为三个阶段:(1)入院创伤评估:待患者入院后,及时进行伤情检查,确定创伤类型及严重程度,根据创伤原因及收集到的伤情信息快速制定早期治疗方案,并全面评估患者身体情况,除常规生命体征监测外,重点关注呼吸情况、出血情况,确定抢救方法。(2)复苏治疗及针对性创伤救治:将患者送入重症监护室后,持续监测患者各项生命指征,纠正低体温、凝血障碍、代谢性酸中毒、电解质紊乱等不良状态,必要时引入呼吸支持,保证凝血功能正常,红细胞比容、血清乳酸水平处于正常水平,并根据检查结果掌握创伤精准部位,结合第一阶段制定的治疗方案迅速展开救治,内容同对照组。(3)择期确定性手术治疗:待患者各项生理功能恢复稳定后拟行确定性手术治疗,时间控制在进入重症监护病房的4~24 d,具体手术方式视患者骨折类型、创伤严重程度等情况而定。(4)术后康复指导及并发症预防:于术后1周内对患者及其家属讲解术后长期制动的潜在危害,并根据患者实际情况于术后1~2周安排康复训练以保持良好的患肢血供,通过股四头肌收缩、腓肠肌收缩、踝关节跖屈等轻微动作预防肌肉萎缩、缓解局部肿胀,每次运动30 min,2次/d;术后3~4周则可指导患者进行中期康复训练,逐步增大训练强度,扩大训练范围;术后4周,进一步加强训练强度,如负重训练、抗阻训练等,以改善肌肉力量,扩大关节活动范围,并于患者出院前发放康复训练资料,对院外患者定期通过微信平台指导训练,嘱咐其定期入院检查。

1.3 观察指标

(1)临床效果:评定术后3个月两组临床效果,评定标准为:以骨折愈合良好、X线显示骨骼对位良好、关节功能基本正常为显效;骨折延迟愈合、X线显示骨骼对位部分下移,关节功能有所恢复为有效;若随访仍未发现骨折愈合或骨折畸形愈合,且关节功能较差则为无效。总有效率=显效率+有效率。(2)创伤后成长情况:于术前及术后3个月采用创伤后成长评定量表(PTGI)进行评估[5],该量表涉及与他人关系、新可能性、个人力量、精神变化、生活欣赏等评估维度,共21项条目,每项5分,总分105分,得分越高表示患者创伤后成长情况越良好。(3)膝关节功能:于术前及术后3个月时采用美国膝关节协会评分(KSS)评估[6],该评分系统涉及临床评分、功能活动评分两个维度,每个维度共4个条目,总分均为100分,得分越高表示患者膝关节功能越良好。(4)踝关节功能:于术前及术后3个月时采用美国足踝外科协会后足量表(AOFAS)进行评估[7],涉及疼痛、功能、力线等评估领域,总分100分,得分越高表示患者踝关节功能越良好。(5)并发症发生情况:记录术后3个月内切口感染、肺部感染、肌肉萎缩等并发症的发生情况。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者术后临床效果比较

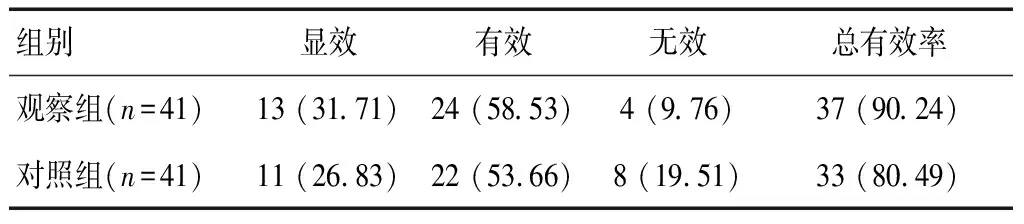

术后3个月,观察组总有效率为90.24%,与对照组的80.49%相比,差异无统计学意义(χ2=1.562,P=0.211)。见表1。

2.2 两组患者创伤后成长情况比较

术后3个月,两组PTGI各项评分均高于术前(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者术后临床效果比较[n(%)]

表2 两组患者创伤后成长情况比较

2.3 两组患者膝关节功能比较

术后3个月,两组患者KSS临床评分、功能活动评分均高于术前(P<0.05),且观察组评分高于对照组(P<0.05)。见表3。

2.4 两组患者踝关节功能比较

术后3个月,两组AOFAS疼痛、功能、力线等维度评分均高于术前(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05)。见表4。

2.5 两组患者术后并发症发生情况比较

术后3个月内,观察组并发症总发生率为2.44%,低于对照组的19.51%(χ2=4.345,P=0.037)。见表5。

表3 两组患者膝关节功能比较分)

表4 两组患者踝关节功能比较分)

表5 两组患者术后并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

下肢创伤作为骨科创伤病症中的常见类型,主要表现为下肢部位遭受直接或间接外力冲击,因冲击方式、角度不同可出现不同程度、部位的损伤,严重者甚至面临截肢或死亡风险,急需采取科学规范的救治方法。

骨折创伤患者神经、脏腑及脑组织均可伴随明显创伤,导致临床救治难度较高。传统的救治策略以伤口消毒包扎为主,对于部分严重患者则及时采取手术内固定等方式促进创伤愈合。但在实际应用中,复杂手术操作的长时间持续可使患者机体耐受性进一步降低,损伤部位血循不畅、皮肤坏死等情况愈发显著,诱发多种严重并发症,影响创伤愈合。损伤控制理论作为一类诞生于战场的早期快速处理理论,近年来被临床引入到严重多发性骨折的救治中[8],强调积极处理创伤早期的伤口及合并损伤,如止血、临时外固定及抗感染等措施,待患者各项体征趋于平稳再行针对性手术治疗,旨在纠正机体代谢紊乱、通气障碍等负面状态,提高患者治疗耐受性,改善救治效果。本研究中,术后3个月,观察组总有效率高于对照组,但组间比较差异无统计学意义,两组PTGI各项评分均较术前明显更高,且观察组显著高于对照组,提示损伤控制理论应用于骨科下肢创伤救治中可有效促进患者术后创伤愈合,改善创伤后成长情况。分析其原因可能为:严重的下肢创伤可造成全身炎症反应增强,并进一步诱发低体温、凝血功能异常及酸中毒等死亡三联征表现,甚至可引发多器官功能障碍、急性呼吸衰竭等严重并发症,在上述不良状态未调整前,长时间的手术操作可对患者机体造成二次损伤,从而加重病情。损伤控制理论注重将早期全面治疗转变为损伤控制,阻断机体不良状态的恶性循环,在确保生理功能稳定的情况下进行手术治疗。在该理论指导下,医护人员优先确保生命复苏,其次才为骨折最终治疗,控制出血、临时外固定等措施为科室降低死亡、致残风险起到显著作用,而延期确定性手术在实施过程中可免受血流动力学异常、酸碱平衡紊乱等因素影响,手术治疗效果更佳[9],患者创伤后成长情况亦表现更好。

损伤控制理论最初应用于腹部枪伤的救治,即早期并不进行全面止血及脏器吻合类手术治疗,而仅仅给予腹部引流、填塞等简治疗措施控制伤情,待患者接受重症监护病房生命复苏后再行确定性手术,这种思路的应用使得战场中伤员救治成功率得到显著提升。自上世纪80年代起,损伤控制理论逐渐被推广应用于不稳定性盆骨骨折、四肢多发骨折、脊柱脊髓损伤等骨科创伤疾病救治中,在救治早期主要实施包扎创面、固定骨折、控制出血、防止污染等措施,重点在于改善内环境平衡、纠正机体休克状态、保证生命安全,使患者可顺利度过创伤后第一次打击[10],待机体内环境恢复稳定后再行延期确定性手术,以规避不当操作造成的第二次打击。本研究中,术后3个月,两组KSS、AOFAS各项评分均显著高于术前,且观察组显著高于对照组;术后3个月,观察组并发症总发生率低于对照组,提示损伤控制理论应用于骨科下肢创伤救治中有助于患者术后踝膝关节功能恢复,同时可预防有效预防感染、骨不连等并发症。究其原因可能为:在入院早期,损伤控制理论下的创伤救治更注重处理下肢动静脉出血,可有效预防出血致死、致残情况。此外,外固定支架已可起到稳定骨折断端、减少骨折断端位移损伤的作用,可为临床其他救治措施的实施争取时间[11]。在确保机体炎症状态、内环境平衡状态、血流动力学、呼吸功能趋于稳定时,再予以延期确定性手术治疗,此时患者治疗耐受性较佳,更利于手术进行,术后则分阶段指导患者进行下肢康复训练,促进踝膝关节功能恢复,有效预防肌肉萎缩等并发症发生。

综上所述,在骨科下肢创伤救治中应用损伤控制理论可促进患者术后创伤愈合,改善创伤后成长情况及踝膝关节功能,同时可预防术后并发症