从审美心理角度谈观众参与

2022-06-06□崔粲

□ 崔 粲

在现代戏剧研究中,观众作为戏剧一维,越来越受到关注与重视。良好的观众参与代表着观演关系的融洽,意味着戏剧演出活动在艺术和商业上的成功。本文试图从观众的审美心理角度,探究观众心理因素在观众参与戏剧演出过程中发挥的作用,及观众心理因素在美感生成过程中扮演的角色。

接受美学为心理学和艺术学的交叉提供了新的方向,为研究观众心理扎下了基础,从此属于观众心理的一片荒芜开始焕发生机。观众在戏剧表演中对创作内容的接受过程,是戏剧存在方式的重要体现;观众在接受过程中的心理参与,是观众存在方式的重要体现。因此,戏剧活动对与接受过程相关的观众参与的重视度也愈发强烈,对参与感、体验感的要求逐渐成为观众新的心理诉求增长点,也成了戏剧生存和市场发展的重要因素。我们正在目睹一个时代,人们参与沟通交流的能力与之前相比大大加强,参与思维也已经渗透到了越来越多的团体、组织、机构和商业公司,包括戏剧演出活动。这表现为,受众从心理上相信他们的付出是重要的,并在参与的过程中感知到某种程度的社会联系,至少成员们会在意他人对于他们所创作内容的看法。

一、期待视域——接洽观众的心理预设

在未进入剧场时,观众就已经开始参与到戏剧生发的流程了。观众总是习惯性地带着“心理包袱”,怀着这样或那样的期待进入剧场。换句话说,观众进入剧场时的心理并不是真空的,而是早有了心理预设。这种预设很复杂,它由观众明明暗暗的记忆、情感积聚而成,也受到作品宣传信息的影响,与观众的定向期待视域也有关系,甚至被民族的、群体性的公共期待视域影响。而这些多元的、丰富的心理预设,则间接关系到戏剧演出成功与否、观众美感诞生的顺利与否。

(一)从宣传和评论中生成的“最初世界”

我们发现,观众与剧目的接触,往往首先通过宣传和评论获得剧目信息,这些客观信息为观众展示了即将观看演出的最初世界。

比如上海话剧艺术中心2021 版《红楼梦》在各种平台的运营宣传,红白相间的服装、诗意化的舞美、空灵的东方美学、伤情的主题意味等等这样最初世界的印象,会为观众打下心理烙印。而且通过节目单上导演、演员的名字,可以了解导演和演员的其他作品,由此认识到导演的风格、演员的演技、魅力。诸如此类,这些客观信息会在观众内心生成一种印象,并使产生相应的期待。

上海话剧中心《红楼梦》剧照

这样的印象和期待会带入剧场中,观众会第一时间将眼前景象与“最初世界”在心理上进行对比。如果与上述舞美和主题意味相契合,则会满足观众的期待,那么,就会进一步加速观众审美活动的展开。霎时间,走进红楼梦的世界,随演员的目光和动作流转于繁华、情愫之中。如果不相符合,即使精彩的表演也会造成观众失落,造成审美堵塞。

除剧目宣传外,剧目评论亦是如此,而且评论的作用力对于观众来说,往往会更加直接、有效。比如有近两万条评论且高分不下的《暗恋桃花源》,有评论是这样说的:“古今悲喜剧的碰撞确实呈现了奇特的舞台效果,在上海的林青霞水灵水灵的,每一句台词都烙在心窝上”,这样的评论会给观众正面的心理期待制造契机,进入剧场后的观众会充分地、积极地调动感官,进而与台上表演产生情感沟通。

因此,必须重视观众的心理预设,正视宣传和评论信息,为观众营造积极的心理氛围,满足观众“最初世界”的期待。

(二)观众定向期待视域的影响

观众因其复杂的社会背景、文化水平、认知能力等因素,而具有复杂的、个性化的审美期待。然后,时间上的沉淀会使得观众个体的审美期待慢慢趋于稳定,成为观众的定向期待视域。这样的定向期待视域会直接影响到观众的审美体验,甚至造成美感的差异性。

观众的定向期待视域,一是既往观剧获得的审美经验;二是主体个人化的生存经验,主要是思维方式、价值观念及事件经历。观众的定向期待视域,在戏剧活动中往往扮演重要角色。

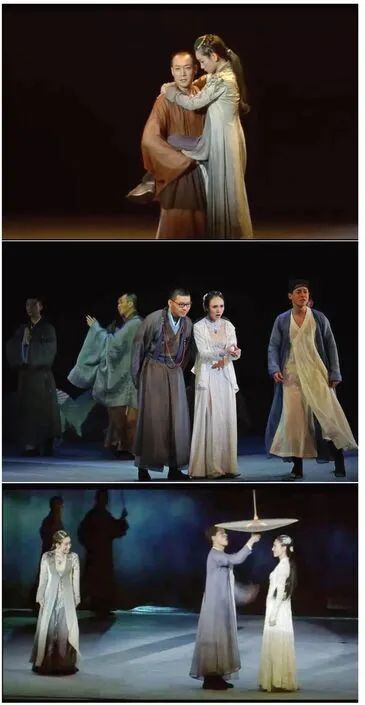

田沁鑫导演的《青蛇》

定向期待首先会影响剧目选择。观众是选择观看轻松的《一个无政府主义者的意外死亡》,还是严肃的《四世同堂》,一般是基于以往的审美经验做出的选择。定向期待视域还会直接影响观剧效果。众所周知,田沁鑫导演的《青蛇》的原型是《白蛇传》,前者的主角是青蛇,后者是白蛇。根据以往的审美经验,观众会首先代入到白蛇当中去,潜意识地把白蛇当作主角。而主角的互换却是与观众心理期待相悖,但恰巧是作品的展现与期待视域产生抵牾或者摩擦时,这样的陌生感、距离感、新奇感会产生更深的审美愉悦,由此对青蛇的体悟也会更加深刻。

另外,观众的性格以及人生阅历会直接影响情感共鸣。青蛇与许仙有染,背叛白蛇,白蛇悲痛而言:“闺蜜不可信”。有过类似情感经历的观众,定会被戳到痛点,但无此经历的观众则只会哈哈大笑,暗道严肃与诙谐台词转换得巧妙。而美感的差异性也就在于此。

定向期待视域已经成为观众稳定的审美倾向,但观众往往不满足于此,有时会渴望对已有审美经验的突破,去发现更深、更广的世界,这是一种本能的渴望。

(三)具有“遗传”性的公共期待视域

心理结构的普遍化,普遍于同类观众,个人期待视域就会扩展为公共期待视域,甚至成为民族性、地域性的审美心理定式。

心理定式很像是一种集体遗传。就比如英国女作家阿加莎·克里斯蒂的剧本《捕鼠器》在英国的影响力,我们就可以把它归结为一种后天的“遗传”。英国观众之所以喜爱这出戏,正是由于特定的历史文化原因集合成了一种审美倾向和期待。

英国人喜欢错综的迷惑,而法国人却喜欢情节的平直清楚。从这一点深入到两个民族的审美侧重点,英国人偏爱思维、推测、区别人物的性格;法国人则偏爱情感、感受、关注人物命运。可以发现,不同民族在文化沉淀过程中,形成了不同的审美心理和期待视域。

中国观众喜欢“听戏”,喜欢欣赏演员身段的美,喜欢写意。中国艺术家在技巧表达上也比较灵活、随意,手挥马鞭即是骑马,一桌二椅便是一方天地,充满了象征意味。虚拟的空间充盈着演员程式化的、假定性的表演,而这些都是契合了中国观众审美心理的。

王国维还说:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也。”中国观众对结局常有大团圆的期待。这些便是公共期待视域在观众参与过程中对美感生成产生的作用力。

总之,观众对于戏剧演出的期待,都是基于美感的期待。满足观众的审美期待已成为共识,但对观众已有期待的挑战,似乎更有意思,因为这样的逆势表现出了观众审美领域的可塑性。在满足和挑战之间的张力与应力,有时甚至会决定美感生成的高度。

二、情感交流——畅游在蜿蜒的美感滋生过程中

观众参与到演出中,轻松地进行审美心理活动,台上演员自由地张扬肢体、动作,二者在一个良好的氛围内有效地进行情感沟通。在这样的过程中,台下观众的情感生发机制正安静地运转,美感悄然滋生。

(一)信任感叩响情感沟通的大门

观众进入剧场,需要与演出默契地签订一份“契约”,即相信戏。获取信任是起步,其目的是营造一个轻松的、可畅游和交流的氛围,叩响情感沟通的大门。

观众的信任感,在演出上表现为一种真实感存在于观众内心,从而拉近观众与演出的情感。《明》是一部历史剧,但与一般历史剧的严肃和庄重不同。开场,明朝16 位皇帝登场,游戏一般地表演,穿插诙谐、玩乐。很难让人获得信任感,甚至会产生一种小孩子过家家的感觉,难有一种历史的厚重感。细看之后,其实不然,权力的交接,尔虞我诈以及悲惨的命运,却塑造得异常真实,每一句慷慨激昂的台词都喊到了观众的心里。皇帝的大局观、老二惨死在权力争夺中、老大徘徊于“提线人”和“木偶”之间的凄惨、老三得知权谋真相的无奈,无一不让观众感受到王朝交接的残酷真实。而正是这样心理上的真实感,观众才相信发生的这一切都是真的,不是单纯的嬉闹,从而愿意与剧中人物共情。

观众对演出的信任,在内心表现为轻松的状态,感知因此变得特别灵敏,情感也会变得活跃。观众来看戏,大多脱掉了生活附加的沉重外衣,整个人处于一种松弛的心理状态。契诃夫的小说《小公务员之死》写一个小公务员在看戏时因打喷嚏而惊扰了前排的一位将军,竟惶恐致死。但是,那是他从舒展的观剧状态中拔身而出之后,才意识到自己与将军之间的森严界限的。在看戏时,“他凝神瞧着,觉得幸福极了”,心理放松极了。而当他紧张地意识到剧场外的社会等级之后,他就再也没有心思看戏了。可见,真正看戏时,审美感知机能大抵处于一种放松状态,而一旦离开这种状态,也就很难真正地看戏,更难与剧中人物产生情感共鸣。

(二)情感共鸣不是终点

情感共鸣一直是艺术家追求的艺术境界。观众参与到演出中,与作品中的情感世界无限趋近,情感共鸣是必然结果。戏剧艺术家不能无视观众的共鸣,但是,观众走到“对自己的情感都认识不清的地步”也绝不应该是戏剧艺术所追求的方向。戏剧家有责任考虑观众的情感参与,防止过度的情感共鸣,还要清除情感障碍,为观众的情感让出地盘。

一位演员扮演恶名昭著的奸臣,他演得太好了,剧中情景非常逼真,就在他打算要出卖皇上的时候,观众中一位忠厚的木匠义愤填膺,跳上舞台,一斧头就砍死了那个奸贼。这位观众显然是十分沉溺于剧情中的情感,审美同情变成了道德同情,认识不清楚自己的情感,以至于实际行动起来,最终破坏演出。

情感障碍的出现也很容易理解,在王翀的《群鬼2.0》中,女演员经历一系列痛苦的情感折磨后,面向观众,进行了一段长达几分钟的谩骂、情感宣泄。不可否认的是,女演员情绪很饱满,与角色的融合度很高,情感也很真实。但是,如此直白的、铺天盖地的情感瞬间涌向观众,好像试图操控观众的情绪。观众的情感在此时无法找到立足的支点,反而出现情感交流障碍。这样的表演只是把排练好的内容展示出来,明显是把观众排斥在外。把观众当成了听家长教训的小孩子,情感的交流反而不能有效进行。

王翀导演的《群鬼2.0》剧照

必须认识到,观众的情感才是最应该被考虑到的,换句话说,演员在剧中的情感要为观众的情感铺路,而不是走给他看。所以,戏剧性场合越少,日常生活就越多,对于观众席中每一个人结构能力(情感)的刺激也将更大,情感交流也就越频繁。

(三)理想观众参与的旁观性

戏剧艺术是一个整体性的、综合性的艺术。观众沉浸于一个人物,把自己与角色等同起来,完全关注实际情感,从而看不到戏剧的全貌、对比、和谐、节奏等等,最终忽略掉戏剧整体的美。

网络小说《诡秘之主》中的观点多少有些夸大,但是对于旁观者的强调,是可以肯定的。理想的观众,应该在观看演出时避免沉迷幻觉,需要保持清醒和一丝理性心理判断。

观众客观的审美心理,是凌驾在舞台之上,时刻关注角色情感之外的美。比如《青蛇》,观众坐在台前就像是坐在一幅画前,感受青蛇、白蛇的悲欢,但这只不过是为观众的审美感情提供素材而已。观众感受到的美,还存在于在此之外,比如剧情结构的美,比如小青的成长历程以及法海的心理变化。观众的判断力应该一直是处于这样清晰而且活跃的状态。

缪勒·弗莱茵斐尔斯从艺术心理角度上,觉得“我一直意识到自己的感情。我从未失去自制,而一旦发生这种情形,我就觉得很不愉快。在我们忘记‘什么’而仅仅对‘怎样’感兴趣的时候,艺术才会开始。”青蛇塑造的人物感情固然具有诗情画意的美,但是创作者在人、佛、妖三界的构建上,在情欲上的矛盾冲突与和解上,更具有气势磅礴的整体美。观众要感受到这样的美,是离不开旁观性的心理因素。而禅意乃至主题意味的理解,这样的整体意蕴,也正是田沁鑫导演在此剧中想要表达的。

三、理解和想象——观众在美感世界的生存方式

观众参与在审美心理上还明显地表现在理解和想象中。理解和想象,经过短暂的分流,就又合并到一起,汇集成了美感世界的汪洋大海。

(一)理解同样产生美感

爱尔兰剧作家约翰·辛格的剧本《骑马下海的人》写一个渔家老妇人的丈夫、公公和六个儿子一个个被大海夺去生命的悲惨故事。剧本最后,老妇人旁若无人地说:“好,他们都死干净了,那海水再也不会捉弄我什么了……不管风从南方吹来也好,浪从东方打来也好,从西方打来也好,不管它们打出多么可怕的声音也好,我也不用整夜不睡地哭着、祈祷着了。”妇人这番“脱离苦海”后的言词使观众无限心酸、同情和难过。因为多数观众都能理解这种平静和木然下面隐藏的情感狂澜,都能理解这种情感的悲情和痛感。

观众参与到演出中,其审美心理中的理解和思考,不是简单为了获取一个概念性的结论,这样的结论是没有多少美感生发的。我们要谈的是审美心理因素是审美理解,而不是逻辑理解,前者关乎美感的诞生。

在剧场中,观众只要稍稍获得一点理解的权利,就会感到愉悦。17 世纪前期的西班牙戏剧家维迦精细地观察到:“双关语和暧昧的措辞在观众里很受欢迎,因为每个看客总以为话里的含意只有自己一个人懂。”

在《北京法源寺》中,袁世凯登场时,康有为顺手拿起一盘滑石粉,直接甩到袁世凯脸上,袁世凯直言“我就是以这样的形象粉墨登场”,滑石粉和“墨”泼了袁世凯一脸,袁世凯“粉墨登场”。这样的审美理解可以直接带来愉悦感,观众也能间接了解袁世凯在历史中扮演的角色。观众急速地走完了对这个巧妙玩笑的理解过程,由于这个过程是他自己走完的,他一下子显得那样自豪和兴奋,几乎不相信周围的观众也能走完这个过程。

(二)误读才是正常理解

观众对作品的误读、岔读、抱有成见之读才是正常理解,观众和作者之间的完美沟通是极小概率存在的。尤其在观众参与上,观众个性创造导致的误读,是观众美感诞生的正常过程。

田沁鑫本人曾在《青蛇》的导演阐述中,明确表示《青蛇》意在“东方禅意诉说中国文化”,曾言“这部戏作为传统文化的当代化的体现,里面有一个很重要的文化的文脉的一支,就是中国的禅学”。而观众却把《青蛇》直接误读为视觉盛宴和新颖故事。这种误解可能是由于,田沁鑫一直主张演员肢体放纵,特别是剧中舞蹈化的动作、服装造型、妖娆的女性形象,以及破除惯性的情节和人物设计等等,这一切覆盖了观众对禅意的理解。因为,这些元素比禅意更加直接地刺激到了观众的感官和理解力,从而导致禅意的淡化,最终导致观众误读。甚至,有观众和评论直接把田沁鑫在《青蛇》中的艺术呈现归为“高级情色”,田沁鑫对此笑言“不要‘编排’我了”。

观众不可能是田沁鑫导演肚子里的蛔虫,对于其创作背景等也不尽然知晓,还因为观众个人的局限性,无法时刻站在整部剧的高处,而且也没有时间停下来多次地揣摩“妖想变人,人想成佛”、“佛化舍利”等台词的韵味。因此,观众对《青蛇》的误读是正常的理解,也是美感诞生的正常过程。

(三)“纵身一跃”的想象

想象使观众跨越彼岸直达美感世界。观众根据舞台上提供的素材,再现和创造想象,丰富舞台形象,尤其是中国戏曲的假定性表演充分发挥了观众的想象,把观众的心理参与度拉到了最高。

观众非常喜爱这样的想象,因为这使他在剧场中多了一份自由。观众想象的自由首先表现在对舞台形象的再现和修补上,中国观众在这方面似乎有天赋。中国戏曲的舞台风格是空灵的、虚的,仅仅布置一桌二椅。而活生生的、真实的演员与虚的、空的舞台相结合,虚虚实实,在观众想象心理下逐渐充实为一个具有美感的意象世界。以至于故事中的情节、人物的感情,只需要一个支点就能撬动观众的想象,完成舞台形象的填补。比如,手挥马鞭即是在骑马,兵器的舞动即是双方在比武。

观众想象的发挥其次表现在对舞台形象的联想和创造上。《生死场》中,二里半的妻子被日本人强奸,气急败坏的二里半竟然果断地甩了自己老婆一巴掌。这一巴掌同样甩给了观众,观众由此可以联想到二里半的软弱无能、冷酷无情,又想象到了农民的愚昧、麻木,进而想到中国人窝里斗和内部消耗,没有反抗的血性。在巴掌落下的一瞬间,观众心理活动极其活跃,不仅仅是舞台上的联想和延伸,而且涉及到了生活,甚至上升到民族。

再比如《风月无边》的结尾,剧中雪儿与霁儿打擂,雪儿竟如表演剧目《比目鱼》中的人物角色一样纵身跃入江中。观众的想象在这一瞬间被激活,为雪儿的执念感到悲痛,为雪儿即将到来的幸福感到遗憾,为化作比目鱼的美好发出祝愿,观众自己的情感或喜或悲,总之观众这一刻,百感交集,情感撕扯。演员在观众面前表演,经过观众想象参与后,使得巨大能量的美感爆炸得以展现。

结语

观众审美心理和观众参与逐渐走到了研究的前列,受到众多学者的关注。观众的审美心理在不同程度地、交叉地对美感的生成产生作用。本文内容主要在观众的期待视域、情感交流、想象和理解方面,举例论证了观众心理因素在观众参与过程中,如何产生美感。并且,侧面印证了观众作为一个接收者群体,在心理活动上具有公共性、预设性和必然的误读性,以及在误读基础上的可塑造性、可影响性。

观众参与,归根结底是观众审美心理的参与,即便是观众身体的参与,其根源和引导力也在于心理。在整个演出流程中,观众在评论和宣传上就已经开始参与到戏剧中,审美主体的差异性又导致观众带着这样或那样的心理预设走进剧场,或满足期待、或挑战期待。在剧目开始,观众经过快速的信任感建立,开始情感交流,与剧中人物情感保持理性的共鸣。在理解的基础上,根据自身开始想象填补和想象创造,最终生存在美感世界当中。

①亨利·詹金斯,伊藤瑞子.参与的胜利.高芳芳译.杭州:浙江大学出版社,2017.

②马文·卡尔森,周宪.戏剧观众及其对表演的解读,戏剧艺术,1998(2):59-67.

③李杭育.探究观众心理美学影响下的现代戏剧发展路径.喜剧世界(下半月),2021(5):10-11.

④《捕鼠器》在英国连演三十年不衰,该剧舞台监督彼得·桑德斯曾说到几代人一代承接一代地观看此剧的情况,他说:" 我还高兴地发现,20 世纪50 年代曾观看过该剧演出的青年观众,现在都成了一家之主或主妇,他们开始携带自己的子女一同前往观看此剧。据推算,英国每年出生的婴儿有五十万,这些孩子长大成人以后,其中约有十五万人要去观看这一剧本的演出。”

⑤傅晋青.论当代戏曲观众的审美心理和欣赏习惯,当代戏剧,2003(3):4-6.

⑥斯坦尼斯拉夫斯基生动地描述过情感共鸣时的情形:观众被吸引进创作之后,已经不能平静地坐在那里了。而且演员已不再使他赏心悦目。此刻观众自己已沉浸在舞台,用情感和思想来参加创作了。到演出结束,他对自己的情感都认识不清了。

⑦理查德·谢克纳.环境戏剧.曹路生译.北京:中国戏剧出版社,2001.

⑧朱光潜.悲剧心理学.北京:中华书局,2012.

⑨见《诡秘之主》第35 章,“我知道,很多观众喜欢假想自己是主角或者别的角色,从而投入非常多的感情,以至于随着戏剧哭随着戏剧笑,随着戏剧愤怒,随着戏剧悲伤,但这不是你这位观众该做的事情。面对世俗社会里的一场场戏剧,面对那一位位自觉或不自觉扮演着某个角色的人物,你必须保持一种绝对旁观的态度,只有这样,你才能冷静地、客观地审视他们,发现他们习惯的动作,察觉他们撒谎的口癖,嗅到他们紧张的味道,从种种细微的线索把握住他们真实的想法。“观众“魔药”的要求概括起来似乎就是“做一位绝对中立的观众”。

⑩朱光潜先生在《悲剧心理学》中提到,属于“旁观者”类型的人们却能在激情之中保持自己的个性,把情节和感情的演进视若图画。他们明白舞台上演的是什么,也很欣赏,但是他们却不会忘掉自己,不会在生动的构想中进入剧中人物的生命活动。

⑪ 余秋雨.观众心理学.武汉:长江文艺出版社,2013.

⑫ 田沁鑫.东方禅意诉说中国文化——《青蛇》导演阐述,戏剧文学,2013(9):20-22.