诗歌:在河里闪着银子的光

——读敖运涛诗集《缚纸飞行》

2022-06-06□卢山

□ 卢 山

风景如画的杭州西湖

我一直认为诗歌写作者分为两种类型:一种是多产型的。写作者勤学苦练,笔耕不辍,动不动就拿出“最新力作”,对诗歌活动现场寸步不离,写得四平八稳,但让人记不住一首诗歌的名字。另一种是才子型的。写作者桀骜不驯,清高自傲,行文天马行空,奇绝飘逸,其对于写作有历史的抱负,对于朋友有近似洁癖的选择。其可能大部分时间沉默寡言,刻意远离诗歌现场,但是一旦利剑出鞘,就能一鸣惊人。兰波和海子就是这类诗人。

青年诗人敖运涛也是后一种类型的写作者。“明晃晃的才华像一颗颗珍珠降落人间”(《如注》),作为一个少年成名的诗人,他青春不羁,才华横溢,在一条空无一人的天路上一路狂奔,用一支笔开疆拓土,挑开生活和命运的大门。“捉不住的词,是河豚——在河里闪着银子的光”(《宿命》),像江水里的河豚,他在诗歌里恣意畅游,光芒万丈。对于他在来杭之前的书生意气般的壮丽生活,我不甚了解,只是后来耳闻罢了。虚长几岁,作为同时代的写作者,我很遗憾没能参与他曾经的青春时代与黄金时代。

青春:一万匹骏马从体内呼啸而出

高山流水觅知音。几年前我与运涛一见如故,相聊甚欢,大概因为我们是同一类人的缘故吧。而后对他的诗歌有了进一步的了解,比如这首《名器》就语惊四座。

我有一把利剑

藏于体内,数年不用已斑斑

有时候,它是木讷少言的留守少年

独坐黄昏,看墙头的鸢尾

伸出饥饿的舌头

有时候,它是衣衫不整落魄不堪的流浪汉

在深夜酗酒,然后将空瓶狠狠摔向

长长的街巷

当然,在更多的时候,它就是一把利剑

悬挂在那里,口吐灼人的目光

对于他诗歌的写法我不再赘述,引述整首诗歌就是为了让读者从整体上去感受运涛诗歌里这种孤绝、悲壮的气场。他的写作是那种词语高速运转、一气呵成、飞流直下的,“它就是一把利剑/悬挂在那里,口吐灼人的目光”,这就是敖运涛!

诗人刘川说,敖运涛走的不是通过简化能指而至于本质的口语写作,而是通过立象、比喻增加能指来达到丰富认知的修辞路径。我认为这是一种颇具难度的才子型的写作,因为语言的象征、修辞以及诗歌场域的大开大合,无不是以诗人自身的才情为铺垫和基础的。

来看他的这些诗句:“我饮尽那片鸟鸣,仿佛饮尽那欢跳在树杈间的露珠/抖落的毛羽,以及那长长的坚硬的喙”(《清晨,路过一片树林》),“悠扬的蝉声是一条比光阴还要悠长的/丝绸,一整个下午/我都躺在上面来回地/荡秋千”(《夏日》),“夜晚,是一只巨大的老虎/每当我夜不能寐,它就驮着我/漫游在嶙峋的尘世”(《夜晚,是一只巨大的老虎》)。诸如此类的诗句在这本诗集里俯拾皆是,让人爱不释手、惊叹连连。他对词语和意向的排兵布阵显得极为精炼,对生活场景有着敏感地认知和艺术化地处理,对诗歌推进力度把控得游刃有余,都彰显了他奔驰的诗歌热血和才情。

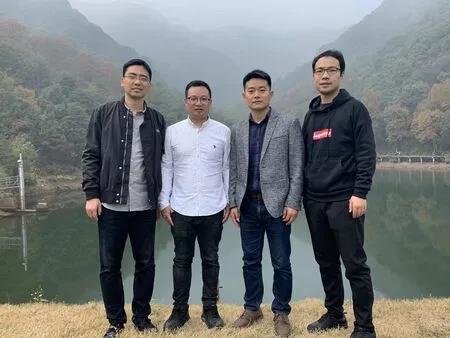

2018 年,卢山、敖运涛参加杭州诗友会

2019 年5 月,敖运涛(右五)参加首届长三角新青年诗会

敖运涛参加新时代诗歌朗诵会,朗诵原创诗歌《乡村枕头》

我要一场大雪,无论春分夏至

我要一场大雪

像一头白狼。万物,因穿戴得过于臃肿而裸露。我要白狼,从天空深处降临。草木吐词,群山劈开

我要它奔驰,踢踏,目光挂满天涯

我要它抖动,白鹅纷纷,一如大地的惊惧

这首诗是典型的敖运涛式写作。他充分把控诗歌文本的布局,运用极致的想象力,通过一系列意向的巧妙组合,构造出狼群奔腾般的语言张力和独具特色的艺术效应。相对于语言的精妙,我更欣赏他诗歌里扑面而来的那股书生意气。对于一个写作者而言,写作是有“气息”的。这种“气息”就是写作风格,也是人格在作品中的呈现,是值得我们用一生孜孜不倦地探索的问题。我们可以从语言的气息里,看到一个诗人的灵魂,以及他全部的生存场景。运涛的一部分诗歌的主题是面向虚无的,是追问生存终极意义的,语言大开大合,气势凌厉逼人。

运涛还有这样的诗句:“是谁手执闪电在金黄色的/天空中抽打我们?虚度了一季时光的/蚁族——那碌碌的劳动者用前螯/撬开老橡树尘封已久的秘密”(《惊蛰之诗》)。莫里斯·布朗肖在《文学空间》写到:“写作,就是去肯定有着诱惑力威胁的孤独,就是投身于时间不在场的冒险中去。”诗人以智识来引导幻想,颠覆现实和逻辑常识秩序及情感常规秩序,操作语言的律动力量,让诗歌呈现犹疑、尖锐和迷茫的特性。这种清澈的叙事与抒情无不显示出生命的澄澈与清晰,显示出生命的高贵与深广。才子型的诗人是极具魅力的,他在词语间奔突腾转,创造了一座座诗意的高峰。青春的运涛是一把利剑,所向披靡,光芒万丈,“口吐灼人的目光”!

硬汉:我被生活打掉牙的牙床又长出新牙

大概是在2018 年的新湖畔组织的一次诗会上,我与运涛相识。当晚他朗诵了《出租屋内的檐龙》,诗歌的大致内容是他毕业后在深圳谋生,某晚应酬醉酒之后回到18 层高楼的出租屋,忽然看见了一只檐龙(即壁虎,潮汕方言):“我的四脚兄弟,/你我素昧平生,却在粤东/一幢十八层高楼相遇”。他惊异于这奇怪的遇见,“总之,我们相遇了——在这/十多平方的出租屋内,一起生活了数月”。

初出象牙塔的诗人在灯红酒绿的大都市谋生,为了订单和业务强颜欢笑、推杯换盏,只有在回到城市角落里的出租屋里才能卸下伪装,做回真我。此刻,一只突然闯入的壁虎给他困倦无趣的生活带来了慰藉,仿佛是患难与共的亲人和兄弟,“你我萍水相逢,即是朋友/共处一室,便是亲人”。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识,一只壁虎拯救了诗人!在那个夜晚,他们是命运共同体!

“而你,却日渐消瘦了/我的四脚兄弟,谢谢你!/每晚我拖着一身酒气,回到屋/埋头就睡——是你,在黑夜/如时出现,替我巡视着/这可爱的人间。”总有一种力量让我们热泪盈眶,有时候拯救人类的只需要一棵草,一只壁虎,一首诗而已。才华横溢的青年诗人,投入烟火人间的时候,才发现生活可比写一首诗难多了。与一只壁虎的对话,完成了某种程度上的自我拯救,于是乎这仍然是“可爱的人间”。他在另外一首诗里这样写到:“夜深人静,万物睡去/一盏青灯之下。狼毫挥洒,波浪汹涌/一头头饥饿的夜色之狼被远远挡在石屋之外”(《在温岭,我要一间坐山望海的石屋》),生活的暴风雨中,诗人在心中安放一座永恒的理想家园。

自古以来,多少才子佳人被生活收编。来杭后,运涛又面临着职业选择和建立家庭的难题,提前抵达中年的预定位置。这些生活的难题也时不时地在他的诗歌里冒出头角来。

“我一整天在家洗衣、做饭/看书,写横七竖八的字/它从不向我扑来,也从不对我咆哮/可纵然如此,我依然能感受到/它那如火的威胁,一浪又一浪地滚来/——每当我提起笔的时候”(《威胁》),面对日常性和庸常性的侵蚀,诗歌何为,诗人何为?多少优秀的诗人在艰难地解决一个个生活的难题里将诗意消耗殆尽。这几年,运涛和我一样,写诗,谋生,不断修改和调整自己,将诗歌的火把藏在内心的湖底。日常性是对诗人的一种磨损、扼杀,还是一种历练和成全?他的这首诗是对自己某个阶段生活的真实写照。

对于生活而言,“有一场暴风雪在途中等着我们/在我们收拾行李的时候/它便早已抵达我们所要经过的路途”(《有一场暴风雪在途中等着我们》),似乎运涛早就预知到这场风暴的到来。对于生活这个庞然大物,年轻的诗人还在诗里写到:“像一头健硕的狮子,静静地卧在那里/凌乱的鬃毛,是风雪中抖擞的枝叶/锋利的牙齿,比月黑之夜的/嚎叫声还要令人毛骨悚然”。我在《中年抒怀和湖山闲话》一文里写到:“敖运涛头戴安全帽加速油门,冲向杭州城西的一条条大道”。作为和我一样的“外省青年”,来杭后的诗人谋职、买房、成家,经历了一场场生活的暴风雪,他只能“小心翼翼地从它身旁走过/像几只小小仓鼠,手提着风铃”(《如注》)。

在这首诗里,运涛真实地面对自己:“而我终究不是心怀雷霆之人/将汪洋恣肆的才情倾泻/在广博的大地之上/神明啊,原谅我的才思枯竭/这么多年的呼风唤雨,只祈求一滴/滴在缥缈的白纸之上”。他在这首诗里进行自我心灵的剖析和叩问。城市身份游离造成的精神焦虑与神圣纯洁诗歌美学之间,产生了强大的冲突感,他多年的经验仿佛失效了,他必须尽快重新建立起自己生活与写作的美学系统。所幸还有诗歌和兄弟相伴,在江南的湖山和城市之间游走,用诗歌交出了这一代人“进城赶考”的成绩单。

2019 年我邀请运涛加入《新湖畔诗选》编委,在杭州这座文脉源远流长的城市,我们在生活和写作之间不断的切换频道,小心翼翼地处理现实中的骚动和诗歌里的壮丽。我们寄身湖山之间,汲取天地正气,在寒冷的夜晚,抱团取暖,交换彼此的空旷和孤独。上世纪八九十年代自费出版诗集的传统仍在延续,这其中包含着诗歌出版环境的严峻、诗歌的式微等诸多元素。一叶诗歌的小舟集聚了我们这些性情之人,在这一片绮丽的文化江南,虽不能乘风破浪直击沧海,但也足以把酒吟啸搅动这湖山的气流了。

《新湖畔诗选》编委于杭州合影,右一为敖运涛,右二为卢山

汕头老城 敖运涛 摄

于新湖畔的这群诗人而言,往日爱诗如命的翩翩少年已然是中年大叔的臃肿之态,成为生活层峦叠嶂中的夹心饼干,但依然没有熄灭的是内心燃烧的诗歌火把,以及那句“永远年轻,永远热泪盈眶”的青春誓言。我和运涛应该都是那种梦想“仗剑走天涯”的人,渴望成为他笔下“口吐灼人的目光”的名器!

诗人陈先发说:“诗,本质上只是对‘我在这里’这四个字的展开、追索而已”。古往今来多少作家试图用肉体凡胎推动西西弗斯的石头,用一支笔撬开写作和生活的嘴巴,从那些幽深的黑暗源泉中寻找栖居的家园和存在的意义。写作终究是为了解决个人存在的问题,是一次伟大的自我完成和自我救赎。诗人王家新在《夜莺在它自己的时代》写道:“诗歌是一种吸收、容纳、转化的艺术。而在今天,诗歌的‘胃口’还必须更为强大,它不仅能够消化辛普森所说的‘煤鞋子、铀、月亮和诗’,而且还必须消化‘红旗下的蛋’,后殖民语境以及此起彼伏的房地产公司!”新世纪的第三个十年马上到来,在新诗百年的历史分水岭节点,今天诗人的“胃口”还要变得更大,而且牙齿要足够坚硬,吃螺丝钉、啃硬骨头,必须能吞得下那些雾霾和噪音。

“在这里,我被生活打掉牙的牙床又长出新牙”(《是水,是水》)。正如运涛所写,“是鹰叼着华山在飞”,“终于,安放在我们心头:一方壁立千仞的悬崖”,“逼迫着我们:是跌崖就死,还是绝地展翅?”(《登华山记》),“你一定想挣脱如今安逸的生活”,“从现实主义奔赴理想园地的奔跑”(《落枕志》)。历经千山,看尽繁花,昨日的白衣少年已然可以笑看风云。写下这首诗的时刻,运涛是生活里的硬汉,诗歌里的侠客。

一万匹骏马在汹涌的河流之上飞奔

蹄声回落,珍珠迸溅,将我们的肉体踩踏

蹂躏,又在黄昏时分,引颈回视

是谁

令我们几言放弃时,又心潮澎湃跃跃欲试?

——《惊蛰之诗》

一位诗人说过,诗歌对大多数人都不是地狱,但只对少数人来说是天堂。“是谁令我们几言放弃时,又心潮澎湃跃跃欲试?”诗歌之光指引我们穿越命运的阴霾,运涛已经找到了答案。我曾在诗歌里写到“三十岁的牙齿要比二十岁更加锋锐/敢于吃螺丝钉/啃硬骨头”,1991 年出生的运涛兄弟,也要三十而立了,祝福他的诗歌可以武装到牙齿,“在河里闪着银子的光”;希望他的“名器”继续锋锐无比、寒光逼人,多年之后依然“口吐灼人的目光”。

回想往昔峥嵘岁月,我们曾吞噬文字为生,渴望缚纸飞行,而如今我已离开江南远赴新疆;江湖路远,山高水长,但愿诗歌能联结我们的心灵和气息,永不断绝。