基于毕业生能力与课程体系映射关系的机设专业课程体系设计

2022-06-06杨俊茹张悦刊丁淑辉

杨俊茹,张悦刊,孙 静,丁淑辉

(山东科技大学 机械电子工程学院,山东 青岛 266590)

课程体系是具有特定功能、特定结构、开放性的知识、能力和经验的组合系统,是高校实施人才培养的载体,在专业人才培养目标达成过程中起着重要的作用,从事高等教学的学者十分重视对课程体系改革的研究。

戴波等针对培养方案中课程体系的设计、整合和实现问题,将培养目标、实现方式和实施效果统一定义在实现矩阵中,构建了基于实现矩阵的课程体系教学改革控制模型。李红梅等提出强化工程能力培养的课程体系改革,将高校人才培养课程体系视为一整体,将工程人才的能力培养目标转变为课程目标,并在课程设置中予以充分体现。李茂国等研究建立了面向工程过程的过程式课程体系。谢笑珍认为“知”“行”不同程度地分离是目前世界各国工程教育的现状,需要再造契合工程教育本质的“知行合一”的大课程观,将断裂的“知”“行”两个系列通过合理的再造设计整合为一体化课程体系。林健基于新工科的内涵与特征,从价值取向、构成要素、模块化、教育目标的分解落实等方面设计了新工科专业课程体系架构,按照该架构,分析了课程体系设计中遇到的通识与专业课程的联系、理论与实践课程的结合、创新能力培养贯穿于课程体系、合作共建课程模块、课程体系改革成功关键要素等主要问题,以及课程建设主要工作。何永明等根据交通工程专业课程体系特点,对课程进行分类,提出了基于课程体系的考核方式改革方案。曹源文等针对机械工程专业人才培养现状,构建了“双创”理念下的“平台+模块+系列课程”三级理论教学平台体系和“循序渐进+能力递增”的四级实践教学平台体系,并给出了课程体系建设保障措施。赵国勇等为应对高素质复合型新工科人才培养需求,从重构课程体系、更新优化教学内容、推动优质课程资源建设与共享等方面进行了机制专业课程体系建设。刘婕等在深刻理解工程教育专业认证理念的基础上,构建了突出了工程教育回归服务国家和社会经济发展需求本质属性的机械工程专业课程体系。

总体来说,我国高校工程科技人才培养的课程体系中,“知识本位”的课程理念根深蒂固,人才培养重在学生对专业知识的了解和掌握,而对于工程意识和工程能力培养重视不够。各专业按知识传授的循序渐进原则组织课程,形成基础课、专业基础课到专业课纵向叠加的课程体系,这样的课程体系存在诸多弊端。从工程教育视角考察,由于工程教育理念的缺失,培养目标多从掌握专业知识的视角提出培养需求,课程设置强调学科知识体系的完整性和连贯性,学科知识与毕业生的学习产出相结合的内容较为缺乏。

学习产出是近年国内外高等教育提出的表述学生完成学业时应具备的知识、能力、素质和人格的人才培养理念,其重要的方法之一是将课程设置与学习产出关联。将学习产出人才培养理念付诸实施目前我国高等教育推行的工程教育专业认证。工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,其核心是要确认工科专业毕业生达到行业认可的既定质量标准要求,是一种以培养目标和毕业出口要求为导向的合格性评价。工程教育专业认证要求专业课程体系设置要围绕学生毕业能力达成这一核心任务展开。

为达成各工科专业学生毕业能力,培养获得国内外均认可的高级专门人才,迫切需要研究毕业生能力指标与课程体系之间的映射关系、整体优化课程体系、构筑与毕业生能力培养相适应的创新型课程体系。本文基于山东科技大学(以下简称“我校”)机械设计制造及其自动化专业(简称机设专业)的培养目标,建立面向工程教育专业认证标准的毕业生能力指标体系,以及毕业生能力指标体系与课程体系之间的映射关系,在此基础上,设计符合工程教育专业认证要求的机设专业创新课程体系,并基于知识的认知先后、工程能力的逐步提升,建立课程先后修关系。

一、面向工程教育专业认证的机设专业毕业生能力指标体系

根据我校办学定位以及社会经济、行业发展需求,我校机设专业培养目标为培养适应社会主义现代化建设需要、德智体美劳全面发展,具有高度社会责任感、较高人文素质、良好职业道德、团队合作精神、终身学习意识、有效沟通交流能力和一定国际视野,掌握工程基础知识、专业知识和实践技能,具有一定科学思维、创新精神、较强工程实践能力,能在机械工程领域,运用数学、自然科学、机械工程基础知识、专业知识和现代工具进行复杂机械产品设计制造、研究开发、机电设备运行管理的高素质应用创新型人才。本专业的毕业生在毕业五年左右应具备如下能力。

(1)适应社会主义现代化建设需要、德智体美劳全面发展,具有高度社会责任感、较高人文素质和良好的职业道德,爱岗敬业。

(2)具有团队合作精神、有效沟通交流能力和一定的国际视野。

(3)能够自主学习并进行技术创新,具有终身学习意识。

(4)能够运用数学、自然科学、机械工程基础知识、专业知识和现代工具,进行复杂机械产品设计制造、研究开发以及机电设备运行管理。

(5)具有较强的工程实践能力,能够评价工程实践对社会及环境的影响。

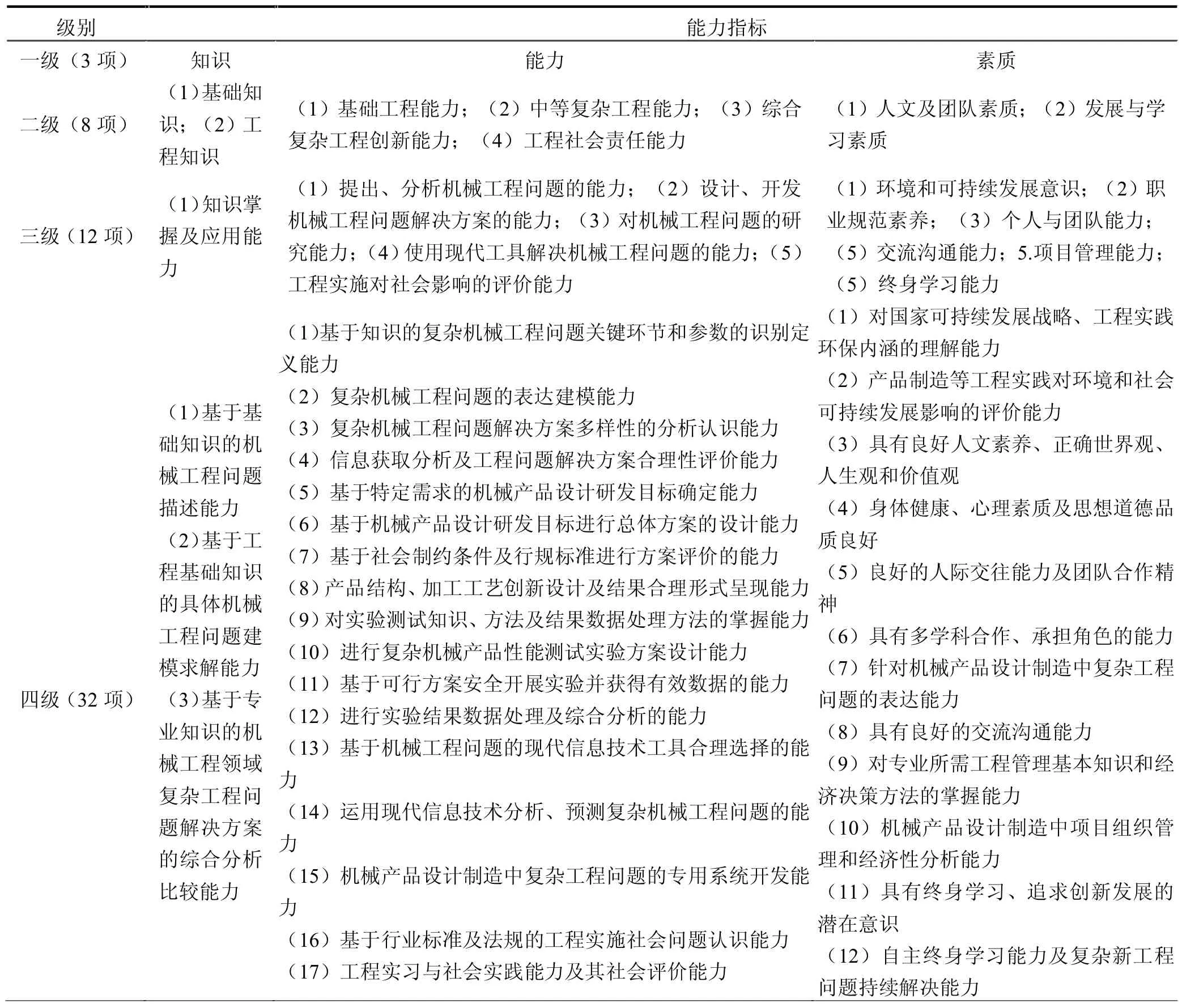

基于上述本专业培养目标,结合工程教育专业认证标准,考虑学生能力形成规律的逻辑性,构建包含3 项一级指标、8 项二级指标、12 项三级指标、32 项四级指标的毕业生能力指标体系,见表1。

表1 机设专业毕业生能力指标体系

其中,一级指标是知识、能力和素质,与专业培养目标相对应。

一级指标细分为8 项二级指标,分别是:知识指标2 项(基础知识、工程知识)、能力指标4 项(基础工程能力、中等复杂工程能力、综合复杂工程创新能力、工程社会责任能力)、素质指标2 项(人文及团队素质、发展与学习素质)。

二级指标进一步细化为12 项三级指标,分别是:知识指标1 项(知识掌握及其应用能力)、能力指标5 项(提出和分析机械工程问题能力、设计与开发机械工程问题解决方案能力、对机械工程问题的研究能力、使用现代工具解决机械工程问题能力、工程实施对社会影响的评价能力)、素质指标6 项(环境和可持续发展意识、职业规范素养、个人与团队能力、交流沟通能力、项目管理能力、终身学习能力)。

最后,12 项三级指标细分为具体的、可落实的、便于量化的32 项四级能力指标,其中,知识指标3 项、能力指标17 项、素质指标12 项。

二、毕业生能力指标体系与课程体系之间的整体映射关系

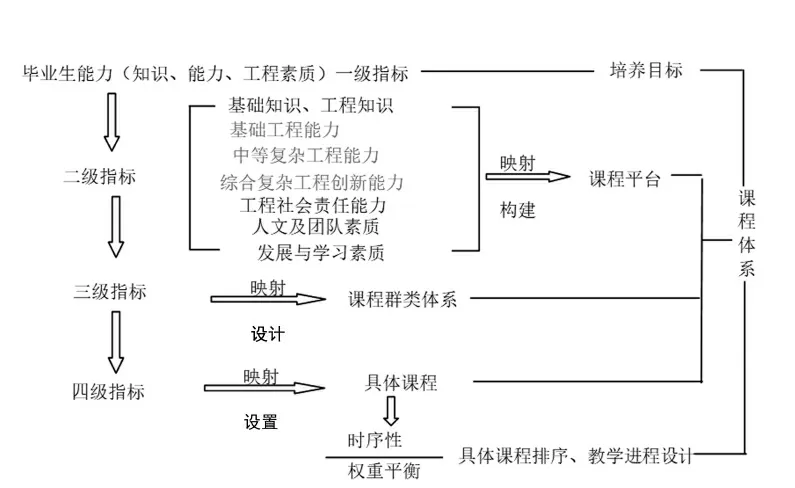

为建立面向上述机设专业毕业生能力指标的课程体系,需要明确毕业生能力指标体系与课程体系之间的对应关系。基于映射关系法,建立如图1 所示的毕业生能力指标体系与课程体系整体映射关系。

图1 表明,毕业生的一级能力指标即培养目标由专业整体课程体系来支撑,构建整体课程体系时,首先由二级能力指标与课程平台的映射关系构建课程平台,然后,由三级能力指标与课程群之间的映射关系设计课程群类,接下来,由四级能力指标与具体课程教学目标之间的映射支撑关系设置具体课程,同时,考虑时序性和课程权重平衡以及学期安排,基于毕业生能力培养和达成的渐进性,分析各门课程的开设时间与能力达成的时序匹配性,以及各学期学分和学时的平衡性,确定课程先后修关系,进而形成本专业体系完整、层次清晰的课程体系。

图1 毕业生能力指标体系与课程体系整体映射关系

三、机设专业课程体系设计

(一)课程体系构成及其与二、三级毕业生能力指标之间的关系

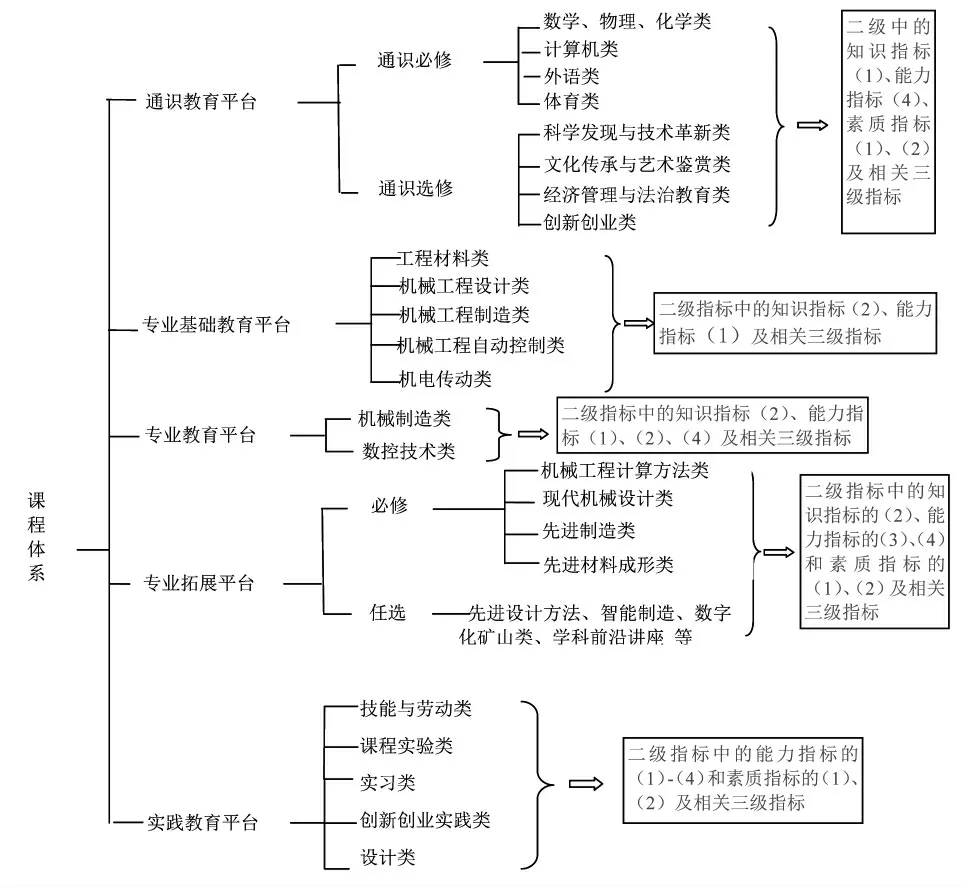

根据机设专业的毕业生能力指标体系及其与课程体系整体映射关系,所构建的本专业课程体系构成如图2 所示,图2 同时也给出了各课程平台及课程群类分别与二、三级毕业生能力指标之间的对应关系。

图2 课程体系构成及其与二、三级毕业生能力指标之间的关系

本专业的课程体系由通识教育平台、专业基础教育平台、专业教育平台、专业拓展平台和实践教育平台构成。

其中,通识教育平台包括通识必修和选修两部分,通识必修部分包括五个课程群类,分别是数学物理化学类、计算机类、外语类和体育类;通识选修部分包括四个课程群类,分别是科学发现与技术革新类、文化传承与艺术鉴赏类、经济管理与法治教育类和创新创业类。通识教育平台及相应的课程群类支撑二级指标中的知识指标的(1)基础知识、能力指标的(4)工程社会责任能力以及素质指标的(1)人文及团队素质和(2)发展与学习素质以及与上述二级指标相关的三级指标。通过本平台课程的学习,使学生掌握数学和物理、化学等自然科学知识以及计算机和外语等工具知识,培养学生人文素养和终身学习意识,具有社会责任担当和团队精神。

专业基础教育平台包括工程材料类、机械工程设计类、机械工程制造类、机械工程自动控制类和机电传动类五个课程群类;专业基础教育平台及相应的课程群类支撑二级指标中的知识指标的(2)工程知识、能力指标的(1)基础工程能力及上述二级指标相关的三级指标。通过本平台课程的学习,使学生掌握机械工程专业基础知识,培养学生应用该专业基础工程知识解决简单实际工程问题的能力。

专业教育平台包括机械制造类和数控技术类两个课程群类;专业教育平台及相应的课程群类支撑二级二级指标中的知识指标的(2)工程知识、能力指标的(1)基础工程能力、(2)中等复杂工程能力、(4)工程社会责任能力及上述二级指标相关的三级指标。通过本平台课程的学习,使学生掌握机械工程专业知识,使学生应用所学基础和专业知识既能解决简单实际工程问题,又能解决中等程度复杂实际工程问题,同时在解决实际工程问题的过程中考虑社会影响因素,能够承担社会责任。

专业拓展平台包括机械工程计算方法类、现代机械设计类、先进制造类和先进材料成形类四个必修课程群类和任选课程群类;专业拓展平台及相应的课程群类支撑二级指标中的知识指标的(2)工程知识、能力指标的(3)综合复杂工程创新能力、(4)工程社会责任能力和素质指标的(1)人文及团队素质、(2)发展与学习素质及上述二级指标相关的三级指标。通过本平台课程的学习,使学生掌握机械工程前沿知识,使学生能够综合应用所学的基础、专业、前沿知识等解决复杂实际工程问题,并在解决问题过程中,考虑社会影响因素,承担社会责任,同时,培养学生的团队精神和终身学习能力。

实践教育平台包括技能与劳动类、课程实验类、实习类、创新创业实践类和设计类五类课程群类;实践教育平台及相应的课程群类支撑二级指标中的能力指标的(1)基础工程能力、(2)中等复杂工程能力、(3)综合复杂工程创新能力、(4)工程社会责任能力以及素质指标的(1)人文及团队素质、(2)发展与学习素质及上述二级指标相关的三级指标。通过本平台实践环节,培养学生的实践动手能力,逐步提升学生解决实际机械工程问题的能力,并在具体实践过程中,考虑具体社会影响因素、承担社会实践责任、具有团队合作精神和前瞻发展眼光以及终身学习能力。

(二)具体课程设置

依据所建立的课程体系以及各部分对毕业生能力指标的支撑关系,基于毕业生四级能力指标设置本专业的具体课程,在具体课程设置过程中,除了设置通用、常规课程外,同时基于思政育人理念和工程教育专业认证的通用及补充标准,着重考虑了以下几点。(1)为突出坚持立德树人、思政育人的根本任务,通识必修课中增设了军事理论、劳动教育,实践环节增设了军事技能、劳动实践、思想政治理论课综合实践等。(2)考虑到工程教育专业认证通用标准中对非技术能力指标的要求,通识必修课中增设了工程概论课程,本课程主要讲述工程伦理、工程经济、职业道德、工程项目管理等方面的内容。(3)根据工程教育专业认证对机设专业在知识领域方面的补充标准要求,设置了机械设计制造及其自动化专业导论、机械工程控制基础、计算方法、热工基础、液压与气压传动5 门限定选修课。(4)为推进专业建设国际化进程,培养学生的国际视野,在大学英语课程的基础上,设置了工程测试技术基础双语课程。

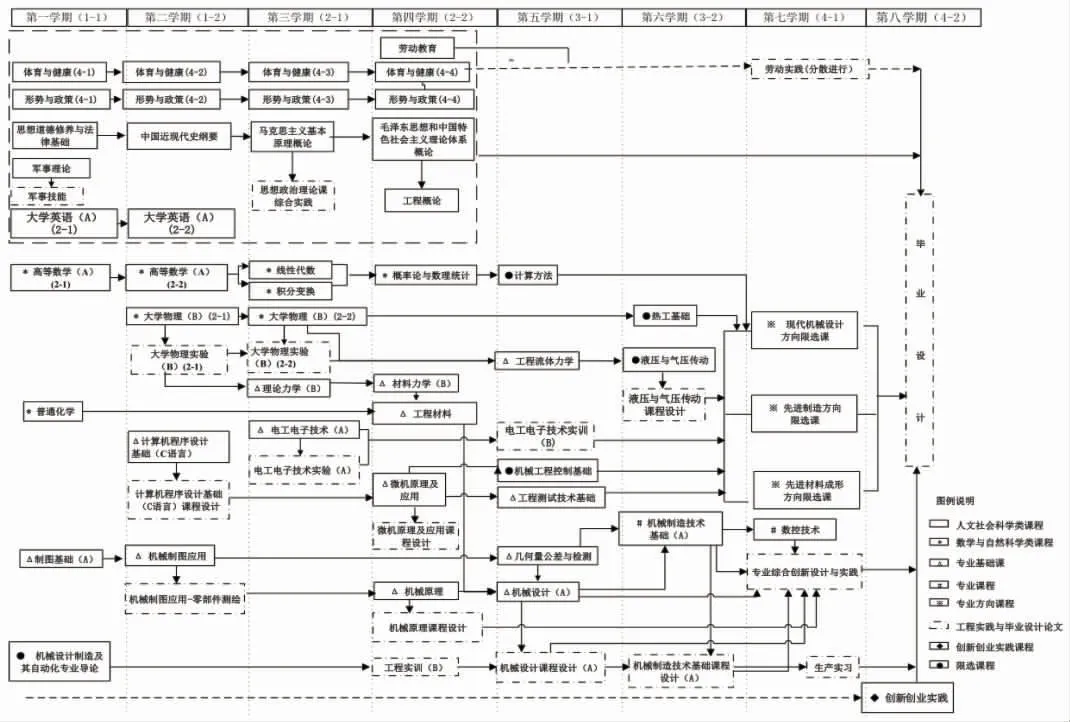

(三)课程体系中必修与限选课程的先后修关系

遵循知识的认知先后、学生工程创新能力的逐步提升,同时考虑各学期学时学分的平衡性,建立了本专业课程体系中各学期必修和限选课程的先后修关系,如图3 所示。

图3 机设专业各学期必修和限选课程先后修关系

(四)课程体系合理性调查评价

为了评价设计完成后的机设专业课程体系的合理性,选择了接纳本专业毕业生较多的20 家用人单位,发放调查问卷,根据本单位对毕业生能力的要求,对课程体系的合理性进行评价,设置了“非常合理”“合理”“基本合理”“基本不合理”“完全不合理”5 个选项,调查结果如下:“非常合理”占26.7%,“合理”占53.3%,“基本合理”占13.4%“基本不合理”占6.6%“完全不合理”为0,其中“非常合理”“合理”“基本合理”这3 项合计93.4%,调查结果表明,所设计的本专业课程体系具有很好的合理性。

四、结束语

课程体系支撑着专业人才培养目标达成,针对目前我国高校工程科技人才培养的课程体系中存在的“知识本位”过重、工程能力培养重视不够等问题。遵循“立德树人、思政育人”以及工程教育专业认证的“产出导向”“学生中心”“持续改进”的先进教育理念;基于我校机设专业人才培养目标,建立了包括四级指标的毕业生能力指标体系;构建了毕业生能力指标体系与课程体系之间的整体映射关系;设计了基于机设专业毕业生能力指标的创新课程体系;并基于知识认知的先后、学生工程能力的逐步达成,明确了该专业各学期必修和限选课程的先后修关系。对毕业生用人单位的问卷调查结果表明,本文所设计的我校机设专业的课程体系具有很好的合理性。