基于创新创业导向的制药工程专业多元协同机制研究与实践

——以齐鲁工业大学(山东省科学院)为例

2022-06-06陶芙蓉崔月芝张永春王世杰

陶芙蓉,崔月芝,张永春,杨 娟,李 艳,王世杰

(齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药学部,山东 济南 250353)

专业建设作为本科高校人才培养的“新基建”之一,对高校高水平建设发展起着至关重要的作用。1998 年,制药工程专业正式出现在教育部的本科专业目录中,该专业是药学、药剂学、化学工程、生物工程等学科交叉融合而发展起来的,是一门实践性非常强的学科。2020 年,突如其来的新冠肺炎疫情,给国民经济和人民生活带来了极大的威胁,社会各界对医疗医药产业的关注度明显提升,对生物医药的需求达到历史最高。2021 年4 月,北京生物、北京科兴等五款疫苗的上市,展现出我国生物医药领域前所未有的研发热情和合作精神,更彰显出国家医疗科技的高速发展。而制药工程专业设立的目标就是培养能够在制药及相关医药领域从事科学研究、技术开发等工作的高素质高水平应用型人才。

科教产深度融合是现阶段高校高等教育中推行科教一体化学科共建的主要手段之一。2017 年,原齐鲁工业大学与山东省科学院整合组建成新的齐鲁工业大学(山东省科学院),确立了建设“国内一流、国际有影响的应用研究型大学”这一中长期发展目标,2021 年,齐鲁工业大学化工学院更名为化学与制药学部。齐鲁工业大学(山东省科学院)是国家“产教融合”项目首批建设高校,是山东省首批应用型人才培养特色名校。制药工程专业经过二十余年的开拓发展,师资力量雄厚,积累了一定经验,通过科教产深度融合的协同育人改革与实践,为国内制药行业输送了一大批高素质人才。近几年,化药学部通过构建“3+1+N”人才培养模式,打造由学校、企业、科研机构深度融合的多元协同育人平台,强化了对学生实践及创新能力的培养,提高了学生解决实际问题的能力。

一、建立以“专业教学+企业实训”“理论学习+课外实践”为特色的“3+1+N”培养模式

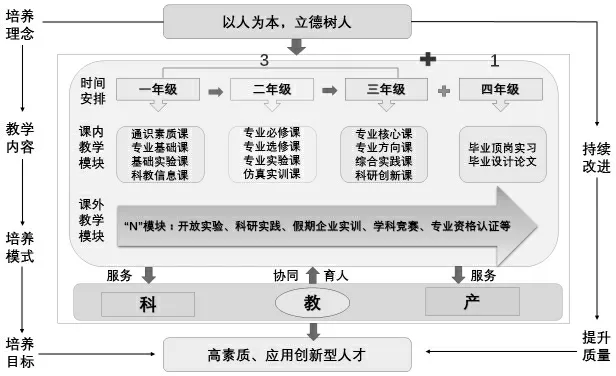

建立以“3 年课程+1 年实践“”课内学习+课外实践”为特色的“3+1+N”培养模式。如图1 所示“,3”代表前3 学年完成基础课和专业课的学习“;1”代表第4 学年为毕业环节,包括毕业定岗实习和毕业设计论文“;N”为课外实践选修模块。该模式依据目标导向原则,经企业、行业专家多方论证形成,经过三年实践,推进人才培养与行业需求的深度融合,促进学生的个性化发展。

图1 制药工程专业“3+1+N”培养模式

实行“3+1+N”培养模式,改变了以往“重理论、轻实践”、缺少机会运用知识解决实际问题的导向。传统的人才培养模式为“3.5+0.5”,而“3+1+N”模式中毕业环节由原来的一学期增加为两个学期,从根本上强化了实践能力的培养。增加的“N 模块”为课外实践选修模块,主要包括:开放实验、科研实践、假期企业实训、大四顶岗实习、学科竞赛、专业资格认证等等。“N”模块贯穿大学四年,为学生提供了大量利用理论知识解决实际问题的机会,实现因材施教,满足他们的个性化发展。

自2016 年,化学与制药学部开始实施“大类招生、分类培养”模式,重视学生个性差异,在第二学期期末,学生可以在化工、制药、化学、应化、药剂五个专业范围内选择任一专业。以创新创业为导向,建立应用型和学术型两类人才培养方案,明确对毕业生创新能力方面的要求,重建科学合理的模块化课程体系。应用型班级主要针对大四学年准备就业的学生,而学术型班级主要针对毕业时准备考研的同学,每一学期末,在学校的学分互认制度允许下,学生可以根据自己的学习情况在两种类型之间调整,每名同学都有重新选择的机会,真正将学生的兴趣与人才培养目标完美结合。

二、建立由校内教学-网络教学-产教融合-科教融合构成的多元协同育人平台

(一)校内教学平台建设

通过校内教学平台建设,打造一支以省级教学名师领衔的高水平教学团队;完善药剂学、药物分析等专业实验室的硬件建设;注重教学内容改革,课程资源保持优化更新,并融入课程思政元素。教学内容改革以教材改革为起点,教材是开展教学的依据,实现教学内容改革,先要选定恰当的教材。制药工程专业主干课程90%以上使用的是教育部推荐的优秀教材或面向21 世纪新教材。根据校(院)自身以及专业本身的特点选定合适的教材,根据不同专业特色合理安排教学主讲内容,有所侧重点的变化授课内容。比如,以有机化学I 授课为例,针对化学与制药学部“学术型”学生,采用的教材是邢其毅、裴伟伟、徐瑞秋、裴坚编写的《基础有机化学(第4 版)》,本教材与平行的教材相比,内容丰富,具有一定的深度,对毕业后准备考研的学生比较适合。另外,对于“应用型”学生,授课内容则有所区别,将课程中“氨基酸“”蛋白质“”碳水化合物“”周环反应”等与本专业关系不强的内容和分析化学课程已讲过的“四大波谱”内容直接删除,把有限的教学学时充分合理分配给与制药工程专业关系密切的必学内容。这样做的优点是有的放矢,学生既学到了认为有用的精华内容,同时也减轻了课业负担。

改革学生学业考核的评价方式,在重视理论学习的基础上,要充分考虑制药工程专业的实践性、专业性、行业性等特征,建立起适合学生全面发展的学业考核评价标准和方法。实现“教考分离”考核模式,试题库建设是实施“教考分离”的基础和前提,建立科学、通用的试题库是客观、公正地评价授课老师教学效果和学生学习效果的根本保证。把学生的阶段考试、期中测试和期末考试结合起来,阶段考试后及时总结分析考试成绩,引导学生重视学习过程;加强对学生实验操作技能、实践能力的培养,突出综合素质考核;研究搭建功能完善的试题库建设平台,论证并研发集用户信息管理、试卷管理、成绩分析及查询、题库管理、网上阅卷(含在线考试)、成绩分析于一体的考务管理系统。将与创新型人才培养密切相关的实习、见习、企业考察、工程师访谈、名校访学等方式与环节纳入到成绩评价体系,在成绩考核评价方面实现理论与实践并重,有利于制药工程专业创新型人才的培养。总之,校内教学平台的建设为立德树人、夯实专业基础、加强实践能力的培养提供了保障。

(二)网络教学平台建设

教学资源多元化,在注重校内课堂资源的基础上,充分利用现代信息技术,开展线上线下混合式教学,拓展课程教学的知识容量。建设有机化学、物理化学、药物分析等多门专业基础课和专业课的线上课程及省级虚拟仿真实验课程,利用智慧树、腾讯课堂、雨课堂等教学平台,推进专业课程资源建设,运用智慧教学工具创新教学模式,丰富教学方法,提高教学效率及教学质量。与智慧树平台合作,化学与制药学部制药工程专业建设了4 门专业基础课及4 门专业核心课的MOOC 课程,基本满足了专业课教学中学生对线上课程学习的需求。同时,教学团队编著《有机化学》《基础化学实验》《化工原理课程设计》等教材,在《有机化学》(第二版)教材中每一章节都插入二维码,学生通过扫描不同位置的二维码,可以进行线上预习、教师PPT学习、习题讲解、课后作业等模块的学习,真正达到了有助于学生深入学习相关专业知识的目的。

利用网络教学平台线上课程,打破了单一教学模式,结合智慧教学工具,构建的“以学生为中心”的线上+线下的混合式教学模式,激发了学生学习兴趣,提高了学习效率。该智慧教学模式分为三个阶段:课前学生在线上预习,课堂上由老师根据需要灵活选用翻转课堂、案例式、讨论式、研究式等教学方法,课后学生在线上通过作业等复习巩固。每一次课都由线上、线下相结合的方式完成,既解决了课程学时少的缺陷,又提高了授课效率。这一授课模式可以让老师通过教学平台上的学情分析、成绩分析等功能及时了解学生学习的状况,尤其预习和作业的质量情况,使教学更有针对性,教学效果提高。总之,信息技术的应用实现了“线下”与“线上”教学优势叠加。

(三)产教融合平台建设

化学与制药学部制药工程专业与齐鲁制药、鲁南制药、罗欣制药等28 家知名企业建立了合作关系,组建了产教融合平台。该平台发挥了如下作用。(1)建立校企信息开放共享机制。定期邀请政府部门、行业协会、企业等与老师学生座谈交流,实现信息互动、资源共享,让师生获得最新的产业动态,了解企业对新技术、新人才的需求。(2)企业参与人才培养方案的修订,以及某些课程大纲及教材的编写,使行业对人才的需求深入渗透到教学过程中,确保了教学水准符合行业要求。(3)在专业课程及实践教学建设中,充分发挥了平台企业优质资源作用,将技术标准、经典工程案例、优秀产品等融入课程设计创新。(4)建立企业专家库,设立企业精英大讲堂。(5)校企共建实验室,共同研究企业所需的技术问题,接纳学生参与课题研究,从而培养学生解决实际问题的能力。产教融合平台的建立,构建了企业与高校之间深度信息交流及教学互动参与机制,通过企业精英大讲堂等形式,解决了人才培养与行业需求脱节的问题。

通过深入开展校企合作,将制药工程专业理论与实践高度融合。在企业实践过程中,通过人才队伍建设改革的契机,基于企业工作室与教师工作室的“两站”建设,实现专业资源共享、技能优势互补、学科相互融合、专业相互渗透,将学校先进的科研成果和专业知识运用于企业实践,以解决实际中的具体问题,实现高校科研成果的转化。开展“两站”建设,即在本校制药工程专业设立“企业工作室”,在合作企业设立制药工程的“教师工作室”。企业为高校提供生产实习和创新实践基地,学校为企业提供企业培训学习、技术合作及研发平台。在校企合作的过程中,使得学校和企业这对“双主体”,可以真正实现共同驱动,共同发展。

(四)科教融合平台建设

2017 年5 月,原齐鲁工业大学与山东省科学院合并,开始了大学与科研院所的科教融合大改革。在此背景下,化工学院与山东省科学院的山东省分析测试中心、山东省中药质量控制技术实验室、国家基本药物中药原料质量检测中心等多家科研院所组建了以“教师科研+研究机构”为主体的科教融合平台,平台通过承担学生的毕业环节、课外科研实践、学科竞赛等任务,拓宽师资渠道,实行教师资源共享、倡导科研成果融入课程教学等举措,实现科研反哺教学,吸纳优秀本科生参与科研课题,提升学生的科研素养及创新能力。

2019 年,齐鲁工业大学(山东省科学院)成立药学院,药学科教融合实验班整合了山东省科学院分析测试中心的优质科研资源和原齐鲁工业大学化学与制药工程学院的优质教育资源,借助山东省科学院分析测试中心在国家、省市各级科研平台、科研项目、国际合作渠道、特聘专家等优势,培养药学专业方向的本科高层次人才。2021 年,山东省分析测试中心、药学院和化学与制药工程学院整合为化学与制药学部,实现了真正的科教融合单位。化学与制药学部科教融合实验班是科教融合体系下药学专业人才培养模式改革的重要案例之一,实验班秉承因材施教、个性化培养与发展的理念,通过一系列的重要改革与举措,制定“精品化”人才培养方案,提供独具特色的优质本科教育,最终实现把以“药学”为特色的科教融合实验班建成培养国内一流药学本科相关人才培养基地。

三、构建科教产深度融合、资源共享的多元协同育人机制

以创新创业为导向,秉乘绿色制药育人理念,学为中心,重在产业,构建科教产深度融合的多元协同育人机制,包括目标协同机制、师资共享机制、资源共享机制,并制定《化学与制药学部产教合作协同育人项目管理办法》。凝练绿色制药关键技术为科研方向,实现研究成果转化、完善课程体系和教学内容,为产业发展提供创新思路、技术和人才支撑,同时产业发展为教学提供实践技能培养平台,培养高水平高质量创新应用型人才。

与行业企业共建共享的协同育人实践基地,共同研究教学内容、教学方式,共同制定教学、学生管理、安全保障制度,共同推进开放共享,实现科学研究、成果转化、人才培养三者互相促进,共同发展,为制药产业发展提供创新思路、技术和人才支撑。另外,创建“校内实验实训-企业实习-科研平台”三位一体的实践教学点,以实验操作能力、科学研究能力、社会适应能力、开拓创新能力四种实践能力的培养为关键点,为实现高水平应用型人才的培养目标提供有力支撑。

四、建立基于“专业认同感”的教学改革思路

专业认同感对于学生主动学习非常重要。制药工程专业的特点是专业性很强,一些专业课,比如药物分析、药物合成等理论知识枯燥乏味,对学生的综合能力要求很高,而合成实验操作繁琐复杂,很难达到理想的实验结果,这些都使得该专业吸引力不够,学生容易有抵触情绪,专业认同感较低。因此,在教学过程中,要积极与学生沟通,端正其思想认识,激发其学习热情,使其积极主动投入到制药领域的工作中。

齐鲁工业大学(山东省科学院)一直以来把课程思政贯穿于人才培养体系。化学与制药学部通过调研授课学生,对课程思想与授课内容进行了有效衔接,修订了课程大纲,凝练“授业与育人”结合点,完善教学资源,改革教学方法与评价,挖掘教学案例,明确育人目标。以本次新冠肺炎疫情为例,疫情防控过程中用到了诸多制药专业课程中的知识,在授课过程中,可以把疫情这一现实生活中大家深刻体会到的“危机”转化为开展专业认同感教育的一个“契机”。通过“新冠疫苗研制“”中药在新冠病毒治疗中的效果”等思政教学案例,激发学生学成报国的热情。只有学生真正从内心深处认同所学专业的重要性,产生情感共鸣,才能有持久的专业认同感。通过一系列专业认同感的改革与实践,学生对于制药专业以及自我都有了更为清晰的认知,近几年学生的专业认同感基本建立,学生对于系列教学改革的满意度逐年提高。基于此,化学与制药学部也将培养更多能够积极投身到制药领域事业的高素质高水平学生。

五、结束语

通过创新“3+1+N”培养模式,以创新创业为导向,构建四位一体的多元协同育人平台及科教产深度融合、资源共享的多元协同育人机制,改革教学思路,提高学生专业认同感,本专业师资水平大幅度提升,课程建设、教学研究与改革、人才培养成效显著。近三年,本专业学生发表论文50 余篇,获挑战杯等各种竞赛奖60 余项,其中国家级以上奖励12 项,省级以上40 余项。2021 届毕业生中,本专业平均考研率51%,其中制药(学术)17-1 班考研率达73.5%,居全校第一;本专业就业率98%以上,就业同学大多进入如齐鲁制药、鲁南制药等大型药企工作。综上所述,齐鲁工业大学(山东省科学院)科教产深度融合下的制药工程专业多元协同机制的实施,构建了基于创新创业导向的实践育人体系,可为其他工科高校提供启示与借鉴。