全风化花岗岩偏压陡坡段隧道进洞施工技术

2022-06-03谢财斌

谢财斌

(中铁二局第四工程有限公司,成都 610000)

1 引言

大岭隧道隧址区位于莲花山山脉,地势起伏较大,两段冲沟处均受到当地不同程度的开采,造成夹杂着大量孤石的全风化花岗岩存在于冲沟内,再由于水流冲刷,导致现在的地形与施工前相比产生了较大的变化,根据现场地形实测和勘察结果,两段冲沟部分洞身有出露地表的情况,洞身所在地质偏压,且是夹杂着大块孤石的全风化花岗岩松散堆积体,其遇水呈流沙状,冲沟段内水系发达,地表径流量大。因此,冲沟处采用了明挖和偏压陡坡进洞的施工方法。

2 工程概况

大岭隧道起讫里程为DK81+200~DK82+392,全长1 192 m,为双线隧道。隧道区为剥蚀丘陵区和丘陵沟壑区,隧道地势起伏较大。其中,洞身DK82+022~DK82+045、DK82+135~DK82+168 段穿越山体冲沟,冲沟区域土石方为较大的孤石和浅层全风化花岗岩组成的松散堆积体。

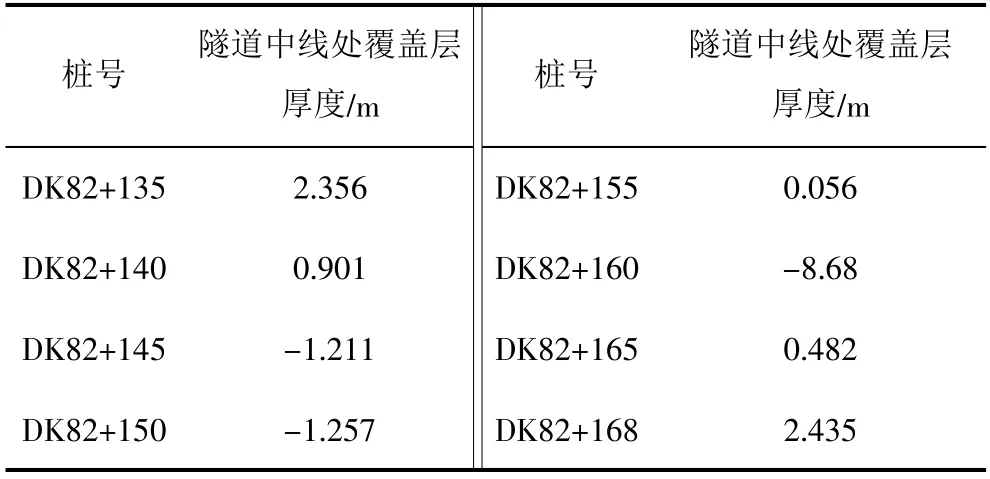

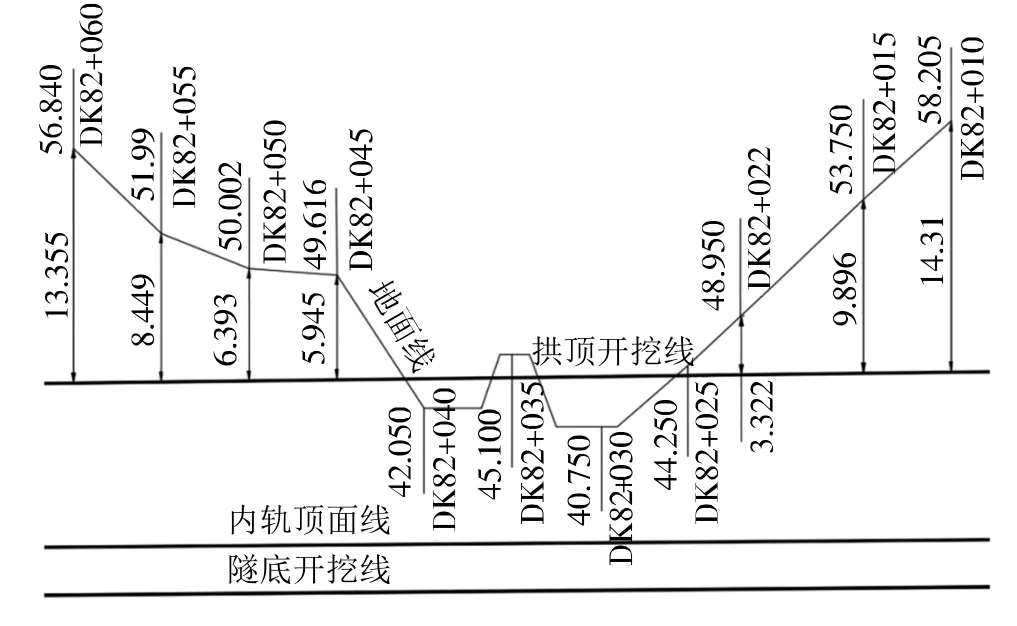

DK82+022~DK82+045 段最大埋深5.99 m,拱顶外露最大2.98 m,原地面与隧道线路方向的关系如图1 所示。隧道中线处覆盖层厚度见表1;洞身DK82+135~DK82+168 段最大埋深2.44 m,拱顶外露最大8.68 m,原地面与隧道线路方向的关系如图2 所示,隧道中线处覆盖层厚度见表2。

表2 DK82+135~DK82+168 覆盖层厚度统计表

图1 隧道DK82+022~DK82+045 中线位置纵断面图

图2 隧道DK82+135~DK82+168 中线位置纵断面图

3 施工方案确定

长度为23 m 和33 m 的隧道洞身处于冲沟处的浅埋、露顶地段。由松散堆积体构成的围岩自稳能力非常差,洞身设计开挖断面面积大(143 m2),若暗洞开挖,将有大量大块的孤石掉落风险,开挖轮廓线成型差,且在洞身底部地质情况未知的情况下,采用明挖施工,更能辨明地质情况,进而能采取有针对性的技术措施。通过勘察测量,洞口里程选择在里程为DK82+022、DK82+045、DK82+135、DK82+168 的位置,有利于进洞施工。该方案的确定降低了安全和质量风险、工期也能预控[1,2]。

4 施工流程

先施工截、排水沟及边仰坡加固,避免雨水对边坡冲刷,再进行DK82+022~DK82+045、DK82+135~DK82+168 段两侧锚固桩施工,锚固桩混凝土强度达到100%后进行明挖段开挖,隧道开挖边线外两侧纵向每5 m 设置1 处降水井降水,对靠近洞口的明挖段基底进行注浆加固,最后施工导向墙,打设超前管棚进洞施工。

施工流程:截、排水沟施工→边仰坡施工→锚固桩施工→明挖施工→降水井施工→靠近洞口的明挖段地基加固→超前长管棚施工→进洞开挖及支护→仰拱、二衬施工。

5 主要施工技术

5.1 截、排水沟施工

洞身穿越冲沟,两处冲沟汇集了大面积山体流下来的水,因此,解决冲沟排水是首要问题。清除DK82+022~DK82+045和DK82+135~DK82+168 这两处冲沟段前后各15 m 的危岩落石,高度到山顶,对消除大块孤石遗留下来的坑洞采用C20混凝土回填。及时施作截、排水沟引入在冲沟修筑的沟渠,减少施工段内径流的影响。截、排水沟在边仰坡开挖前结合地形布置,保证排水通畅。

5.2 洞口边仰坡施工

洞口边仰坡地质情况为夹杂着孤石的全风化花岗岩,土体遇水呈流沙状,而洞口处于冲沟底部,土体含水量大,加之洞口处于偏压陡坡地段,地质情况差,因此,合理进行边仰坡施工会降低进洞的难度。洞口边仰坡施工中应结合具体山体情况,选择合适的坡率,做好临时边仰坡喷锚支护,永久边仰坡防护,保障施工安全。合理卸载洞顶土体荷载,避免过多扰动,提高进洞的安全系数。

DK82+022、DK82+045、DK82+135、DK82+168 4 处洞口临时边仰坡结合实际地形、排水情况,修筑截水沟,进行喷锚挂网防护,确保边坡土体遇水,锚杆为φ22 mm 砂浆锚杆,长度为4 m,间距1.5 m×1.5 m,梅花形布置;采用直径为6 mm,网格大小为20 cm×20 cm 的钢筋网。洞口回填后外露部分永久边仰坡采用骨架护坡防护,增强边坡稳定性,锚杆的长度为10 m,间距为3 m×3 m,确保边仰坡不发生滑坡坍塌。

5.3 锚固桩施工

根据地质情况,洞身一侧的坡顶和隧道基底高差较大、坡度较陡,边坡土质为全风化花岗岩,隧道浅埋段及洞口段的地下水主要是基岩裂隙水,发育程度较高,为解决洞身偏压问题,保证施工过程的安全,采用锚固桩加固稳定边坡很有必要。

锚固桩采用跳桩施工的原则,在明洞段采用8 根Ⅰ型和4 根Ⅱ型锚固桩,Ⅰ型锚固桩截面2.25 m×2.5 m,Ⅱ型锚固桩截面2.5 m×2.5 m。锚固桩施工长度分为20 m 和24 m 两种,C35 钢筋混凝土锚固桩长度的1/2 在仰拱底部以下。桩间垂直面采用喷锚网防护,采用φ22 mm 砂浆锚杆,锚杆长4 m,间距1.5 m×1.5 m,梅花形布置;采用φ6 mm 的钢筋,网格为20 cm×20 cm 的钢筋网,喷射混凝土厚度为10 cm;保证边坡稳定。

5.4 明挖施工

锚固桩和边坡顶部设置监控测量点,在开挖过程中应经常观测标高和位移情况,以保证施工安全。在明洞开挖过程中,应及时清除孤石,及时进行锚喷网支护。

坡体和锚固桩一旦出现沉降和位移速率超过规范限定值,且数据不停增大,需采取的技术措施为:立即停止施工作业,组织机械设备卸载边仰坡顶部的土石方,加长加密锚杆打设进临时边仰坡中。坡顶出现滑动痕迹,甚至出现裂开的缝隙,需采取的技术措施为:使用水泥浆自由流动进缝隙内,填塞抹平裂缝,再使用彩条布覆盖,避免水流进滑动层内使土体滑动加剧,裂缝增大,同时打设在边仰坡中的锚杆长度不能过短,须穿过边坡滑动层,使土体稳定。

5.5 靠近洞口的明挖段地基加固

在明洞开挖完成后,对地基进行承载力试验,地基容许承载力为250 kPa。由于洞身基底地质为全风化花岗岩,在无水情况下全风化花岗岩自身稳定,基底承载力能满足要求,由于地基基底处于冲沟处,在有水的情况下,全风化花岗岩呈流沙状,承载力不满足要求。因此,在开挖边线外两侧纵向每5 m设置一个降水井降水,降水井的底部位于仰拱底面3 m 以下,目的是降低全风化花岗岩的含水量。

降水井设置完成后,采用φ89 mm 钢花管注浆对地基进行加固,比较经济适用。开挖至仰拱底面标高,在底面打设间距为1.5 m×1.5 m、梅花形布置的φ89 mm 钢花管,钢花管深入仰拱底面以下3 m 和基岩,桩顶位于仰拱底面以上30 cm,采用注浆机注浆加固土体。水灰比为0.8∶1~1∶1,注浆压力0.5~2 MPa,注浆顺序为:横向从仰拱两侧往中间注浆,即仰拱顺线路方向左右两排的孔先注浆,再逐排向内侧注浆。注浆结束标准:达到终压后观察地面是否冒浆。通过地基承载力试验来检定地基是否达到承载力要求。

5.6 洞口超前长管棚施工

隧道进洞地质环境复杂,条件差,存在拱顶垮塌的风险,故在洞口施工φ108 mm 长管棚。导向墙施工采用C20 混凝土,施工角度为拱部140°,尺寸1 m×1 m,通过在导向墙内预埋的导向管施作超前长管棚,环向间距为40 cm,钢管轴线与衬砌外缘夹角1°~3°,管棚长40 m。采用两榀I18 工字钢做导向墙骨架,间距0.6 m,采用φ50 mm 钢管做锁脚锚管,壁厚5 mm,长4.5 m。

5.7 进洞开挖及支护

1)开挖及支护。通过现场实地勘察,洞口处于偏压陡坡地段,围岩条件较差,必须严格遵循“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则组织开挖施工。

进洞开挖采用四步CD 法,将整个开挖面划分为4 个小区间,各部封闭成环的时间短,结构受力均匀,变形小,且支护刚度大,施工时隧道整体下沉微弱,地层沉降量较小,且容易控制。

2)优化初期支护措施。(1)采用大拱脚。由于拱脚底部为全风化花岗岩,故把原拱架连接钢板加大,增大受力面积。(2)增加初支钢架拱脚连接器。由于进洞条件差,为了确保施工安全和质量,对初期支护钢架进行了优化,新增了一种初支钢架拱脚连接器,使初支形成整体,提高了初支稳定性。纵梁设置位置为各台阶两侧拱脚上1.5 m。加筋板由钢筋场焊接好。I18 纵梁分节段与加筋板焊接。每榀纵梁下部设2 根φ50 mm锁梁注浆钢管,长4.5 m、俯角约40°与纵梁焊接牢固。

6 结语

通过大岭隧道的施工实践,证明了全风化花岗岩地质隧道浅埋露顶地段采用明挖施工技术、进洞的一系列施工技术的可行性。一系列的技术措施克服了地质条件和施工条件差带来的施工困难,确保了施工安全、质量和进度目标的实现。