TOD中“T”与“D”因素对小汽车出行距离的减量影响

2022-06-02邓一凌

邓一凌

(浙江工业大学 设计与建筑学院,浙江 杭州 310023)

TOD中“T”与“D”因素对小汽车出行距离的减量影响

邓一凌

(浙江工业大学 设计与建筑学院,浙江 杭州 310023)

国内以公共交通为导向的开发(transit-oriented development,TOD)研究大多集中在规划实践领域,对于TOD能在多大程度上降低城市居民小汽车出行距离依然有待明确。基于南京市城市居民出行调查数据,采用家庭所在地800 m范围内有无地铁站点定义TOD中“T”因素,以综合密度、混合度、步行评分作为“D”因素。在控制个人社会经济属性和家庭所在地位置因素的基础上,建立Tobit模型,研究TOD对居民小汽车出行距离的减量影响。通过划分TOD、only-T、only-D、non-TOD等4类家庭居住地,分析边际效应发现,当“T”因素从无地铁站点变为有地铁站点时,小汽车出行距离降低19.6%;“D”因素每增加0.01,小汽车出行距离平均下降0.7%;当“T”与“D”因素综合作用时,小汽车出行距离下降43.4%。依据上述研究结论,提出从only-T向TOD、从non-TOD向only-D转变的规划建议。

以公共交通为导向的开发;小汽车出行距离;步行评分; Tobit模型;边际效应

城市轨道交通作为大中运量的公共交通方式,能缓解城市地面交通压力,满足市民不断增长的交通需求。围绕轨道交通站点开展以公共交通为导向的开发(transit-oriented development,TOD),能积极引导城市空间的扩展,促进城市空间结构的优化,不仅是交通和土地利用一体化的重要措施,也是城市可持续发展的关键策略。

目前国内有关TOD的研究日益增多,但主要集中在规划实践领域,比如TOD的框架体系、规划方法[1]、开发策略及管理策略[2]等。在TOD的规划实践中,国内研究通常默认TOD能降低居民选择小汽车出行的概率或促使居民选择更近的出行目的地,最终降低居民的小汽车出行距离,但对其降低程度并不明确。从国外的研究看,尽管已揭示居住在轨道交通或常规公交站点周边的家庭其公交使用率更高,但对其是否会更少地拥有和使用小汽车却研究较少[3]。EWING等[4]对200余篇研究建成环境与出行行为关系的文献进行了综述,其中只有6篇文献在家庭或个人层面上将小汽车出行距离作为因变量,且将家庭所在地到轨道交通或常规公交站点的距离作为自变量。国内TOD的规划实践与最初以美国为背景提出的TOD理论有较大差异[5]。个人出行行为受社会制度、经济发展、文化习俗等的影响,存在明显的地域特征,因此,不能借鉴国外TOD相关研究结论尤其是影响程度,用以指导国内的TOD规划实践。

小汽车出行距离是描述小汽车交通需求的综合性指标[6],已被广泛用于评估交通拥堵、尾气排放、能源消耗等[7]。以小汽车出行距离为因变量,分别设计TOD中的“T”因素与“D”因素,在控制个人社会经济属性和家庭所在地位置因素的基础上,建立Tobit模型研究“T”因素与“D”因素对小汽车出行距离的减量影响。

1 数据来源及变量设计

1.1 数据来源

基于南京市城市居民出行调查数据,通过设置逻辑对数据质量进行检验和清理后,剩余1 879个家庭(5 201个居民)共计14 111条出行记录。数据字段包括小汽车拥有量、年收入、交通小区、经纬度等家庭属性,性别、年龄、职业、教育程度、是否有驾照和公交卡等个人属性,出行时间、方式、目的、起讫点等出行属性。

1.2 因变量及控制变量

模型因变量为小汽车出行距离,即个人在被调查日总计使用小汽车出行的距离。区分出行起讫点是否在同一交通小区,对出行距离采用不同的计算方法。区外出行距离为出行起讫点(即交通小区形心点)间的最短路径长度,用ArcGIS软件中网络分析工具计算。假设交通小区为正方形且出行起讫点在小区内均质分布,则区内出行距离为

其中,dis_intra为区内出行距离,A为交通小区的面积。

研究TOD对小汽车出行距离的影响需要控制个人社会经济属性和家庭所在地位置因素。前者包括性别、年龄、收入、家庭责任等,影响个人交通出行的选择偏好和支付能力;后者为家庭所在地到城市中心的距离,反映家庭交通区位的优劣。个人社会经济属性大多是分类变量,处理分类变量有几种方法:(1)将分类变量转化为分类数减1个哑元变量;(2)归并分类变量后,再转化为哑元变量,可以减少哑元变量数;(3)计算分类变量的区间中值,再转化为连续变量。本研究中个人社会经济属性为控制变量,因此选择使模型拟合度最优的转化方法。职业有9个选项,归并为上学(包括中小学生、大学及研究生)、上班(包括工人、服务人员、职员及公务员)、其他(包括私营及个体劳动者、离退休人员、农民、其他)等3类,转化为2个哑元变量。教育程度有4个选项,归并为低教育程度(包括初中及以下、高中及中专)和高教育程度(包括大专及本科、硕士及以上)等2类,转化为1个哑元变量。家庭年收入有7个选项,归并为低收入(0~5万元)、中等收入(5万~15万元)、高收入(15万元以上)等3类,转化为2个哑元变量。性别、是否有驾照、是否有公交卡均包含2个选项,分别直接转化为1个哑元变量。家庭非机动车数、家庭中小学生数和家庭学龄前儿童数为连续变量,直接使用。家庭所在地到新街口(南京市CBD)的距离采用最短路径长度,为连续变量。

1.3 TOD变量

目前国际上对TOD的定义较多。CALTHORPE[8]首次提出TOD,并将其定义为土地混合使用的社区,边界距离位于中心的公交车站和商业设施约1/4英里(约400 m),社区布局和设计强调良好的步行环境,能鼓励使用公共交通。CERVERO[9]定义TOD为布局紧凑、功能混合的社区,以公交车站及环绕周围的公共设施和公共空间为中心向外延伸约l/4英里(约400 m),通过合理设计,鼓励居民减少使用小汽车而更多乘坐公共交通。美国马里兰州交通局定义TOD为轨道交通或大型的常规公交车站周边步行范围内混合布局密度较高的居住、就业、商业、公共设施等功能,加强步行和自行车交通的设计,同时允许私人小汽车交通[10]。上述各定义虽然表述不同,但核心理念一致,均认为TOD是围绕公共交通车站,在步行距离范围内进行高密度的用地混合开发,并开展面向步行、自行车和公共空间的设计。

近年来,TOD理论在我国受到追捧,但TOD在我国的实践已经与最初以美国为背景提出的TOD理论有较大差异。在美国,TOD指围绕轨道交通或常规公交站点建设以中心商业区为核心的土地利用混合社区,旨在应对城市低密度蔓延问题。在我国,由于城市人口密度高、公交网络覆盖面广,仅常规公交无法支撑较高密度的用地开发,TOD通常特指围绕轨道交通站点的用地开发,因此TOD范围更大,通常界定为800 m。另外,TOD的目的并非解决城市低密度蔓延问题,而是引导城市有序增长。

基于对国内外TOD差异分析,提出与国内TOD理论相适应的TOD变量。对于TOD中的“T”变量,仅考虑轨道交通站点,将家庭所在地800 m范围内有无地铁站点描述为哑元变量,有则取1,无则取0。对于TOD中的“D”变量,CERVERO等[11]提出的包含密度(density)、多样性(diversity)、设计(design)的3D指标是常用的描述方法。本研究沿用3D指标,将开放数据作为数据源进行计算,以保证研究的可复制性和可移植性。多样性指标用高德地图POI数据计算,POI数据易于获取且精度高、种类多、覆盖面广,能够从建筑尺度描述城市土地利用,已被证明可以很好地反映社区活力[12]。密度指标用家庭所在地800 m范围内的住宅类POI总量、公司类POI总量和商业类POI总量表征,其中住宅类、公司类为POI的原始分类,商业类为生活、购物、餐饮、教育等4类POI的原始分类之和。由于不同分类POI在总量上存在明显差异,为便于建模和分析,对3类POI总量进行标准化处理,标准化后每类POI密度的最小值为0,最大值为1。标准化计算式为

其中,densityi为标准化后的第i类POI密度,Xi为第i类POI总量。

多样性指标基于标准化后的住宅类、公司类、商业类POI密度,其计算式为[13]

其中,diversity为多样性,density1,,分别为标准化后的住宅类、公司类、商业类POI密度。

设计指标用家庭所在地的步行评分(walk score)描述。步行评分是目前世界上最流行的步行评分系统之一,已在美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰等国家广泛应用。步行评分的核心是步行可达性,即步行潜在可接触机会的大小。步行评分计算基于一个包含设施分类和设施权重的列表,如便利店、餐馆和酒吧、商店、咖啡厅、银行、公园、学校、书店、娱乐场所等,在分别考虑这些设施的步行距离基础上,引入街区长度和交叉口密度,计算步行衰减效应。步行评分考虑了在TOD的定义中重点关注的步行环境因素,计算中采用的步行距离、街区长度、交叉口密度等均与设计指标密切相关。研究表明,步行评分可以与居民主观认知的步行性很好吻合[14],能够与常规方法测量的步行性互相验证[15],在预测步行出行时也非常有效[16]。步行评分数据可基于家庭所在地的经纬度通过步行评分网站(https://www.walkscore.com)提供的API获取。

通过相关性分析,发现上述5项指标存在较强的相关性,不利于模型的估计和分析,因此采用主成分分析法对指标进行聚合。先对多样性和设计2项指标标准化,再进行主成分分析,提取一个主成分。该主成分能解释5项指标79%的方差,鉴于效果良好,直接将其作为TOD中的“D”变量。5项指标构成“D”变量的权重分别为0.236,0.240,0.242,0.207,0.194。同样,对“D”变量进行标准化,使“D”的最小值为0,最大值为1。

2 小汽车出行距离建模

国内城市居民使用小汽车出行的情况与英、美等发达国家有很大不同。英、美等发达国家的城市居民使用小汽车出行十分普遍,然而南京市居民出行调查显示,83.7%的居民在被调查日没有使用小汽车出行。国外研究通常采用线性回归模型对小汽车出行距离进行建模,但由于国内存在大量小汽车出行距离为0的情况,违背了线性假设,线性回归模型不再适用。本研究选择Tobit模型对小汽车出行距离进行建模。Tobit模型适用于因变量在正值上大致连续分布但包含部分正概率取0的情况。Tobit模型最早应用于家庭耐用品消费支出研究,由于特定时间内大多数家庭对汽车等家庭耐用品消费支出为0,因此TOBIN[17]采用了一种使支出不为负值的回归模型,即结合Probit模型与多元线性回归模型的Tobit模型:

采用极大似然估计和牛顿莱布尼茨公式估计Tobit模型的参数,结果如表1所示。除估计了变量的系数和反映变量显著程度的t值和p值外,还估计了每个变量的边际效应。由于对因变量进行了自然对数变换,因此对于边际效应的解释与未进行自然对数变换的模型有所不同。对于连续变量,边际效应是指该变量取均值时,上升一个单位所引起的因变量的变化比例;对于哑元变量,边际效应是指该变量从0水平升至1水平所引起的因变量的变化比例。

表1 模型参数估计Table 1 Estimated coefficients of the model

注***表示显著性水平为0.001;**表示显著性水平为0.01;*表示显著性水平为0.1。

对于控制变量,由于需要上班或上学的居民有刚性通勤需求,其小汽车出行距离相比其他居民分别高34.2%和80.2%。其中上学的影响较显著,反映了接送学生是小汽车出行的重要诱因。女性相比男性,小汽车出行距离低31.4%。教育程度高的居民相比教育程度低的居民,小汽车出行距离高9.9%。高收入和中等收入家庭相比低收入家庭,家庭成员的小汽车出行距离分别高61.0%和97.9%。有驾照的居民相比没有驾照的居民(可以乘坐小汽车出行),小汽车出行距离高139.9%。有公交卡的居民相比无公交卡的居民,小汽车出行距离低27.4%。家庭非机动车每增加1辆,家庭成员小汽车出行距离减少23.8%。有更多学龄前儿童或中小学生的家庭,家庭成员的小汽车出行距离分别增加20.8%和25.0%。家庭所在地到新街口的距离影响不显著。

对于TOD变量,“T”变量从0变为1,反映了家庭所在地800 m范围内如果从无地铁站点到有地铁站点,居民的小汽车出行距离降低19.6%。如果仅考虑拥有小汽车的家庭,重新估计模型后发现降幅高达41.2%。“D”变量每提高0.01,居民的小汽车出行距离相应降低0.7%。如果仅考虑拥有小汽车的家庭,降幅可达1.0%。

“T”和“D”变量能直接或间接地通过增加小汽车出行的时间和成本,降低使用步行、自行车、公共交通等方式出行的时间和成本,从而增加其他交通方式的吸引力、降低小汽车出行距离。其中“T”变量即地铁站点会使居民公交出行更方便,从而减少小汽车出行。“D”变量对于小汽车出行的影响可以从密度因素、多样性因素、设计因素三方面解释。密度因素通过将目的地集中在更近的位置减少小汽车出行,从而使得替代交通方式变得可行。多样性因素一方面围绕地铁站点将居住与商业、生活服务、公共设施等用地混合实现就近服务,另一方面围绕地铁站点及沿线将居住与就业混合实现职住平衡,这些都能减少小汽车出行。设计因素通过街道网络和步行环境的改善提升能使步行、自行车、公共交通等出行方式更便捷、安全,从而降低小汽车出行的吸引力。

3 “T”与“D”因素对小汽车出行距离的减量影响

根据“T”和“D”的取值对家庭所在地进行分类,同时满足T=1和rank(D)gt;70%(即位于地铁站点800 m范围内且“D”值排名前30%)的家庭为TOD家庭,仅满足其中一项的为only-T或only-D家庭,两项均不满足的为non-TOD家庭,4类家庭的空间分布如图1所示。不同类别的家庭存在明显差异化的空间分布特征:TOD家庭主要聚集在南京老城内地铁沿线,only-D家庭主要聚集在南京老城内非地铁沿线,only-T家庭主要聚集在南京老城外地铁沿线,non-TOD家庭主要聚集在南京老城外非地铁沿线。

图1 4类家庭的空间分布Fig.1 Spatial distribution of the four types of households

从4类家庭中分别选取1户作为代表家庭,筛选原则是该家庭所在地的“D”值应最接近其所属类别中所有家庭所在地的“D”值的均值。对选出的4户代表家庭800 m半径范围内的建成环境进行可视化,如图2所示。其中红心为家庭所在地,粉线为家庭所在地到地铁站点的直线距离,蓝黑色为市政道路。可知,TOD和only-D家庭所在地的道路网密度和通达性要远高于另2类家庭。

图2 4类家庭的典型居住地建成环境Fig.2 Residential built environment of four typical households

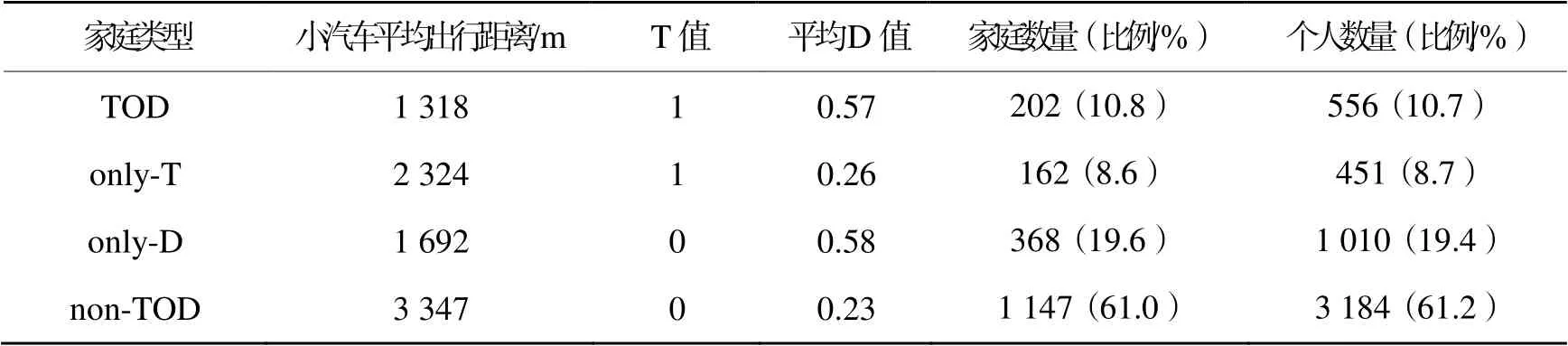

对家庭小汽车出行距离等进行统计分析,由表2可知,TOD家庭的小汽车平均出行距离均显著低于only-D、only-T及non-TOD家庭。需要注意的是,表2中小汽车平均出行距离的差异并不完全取决于“T”或“D”因素,也可能是由个人社会经济属性和家庭所在地位置不同造成的,即存在居住自选择效应。

表2 4类家庭的小汽车平均出行距离Table 2 Average car kilometers traveled of the four types of households

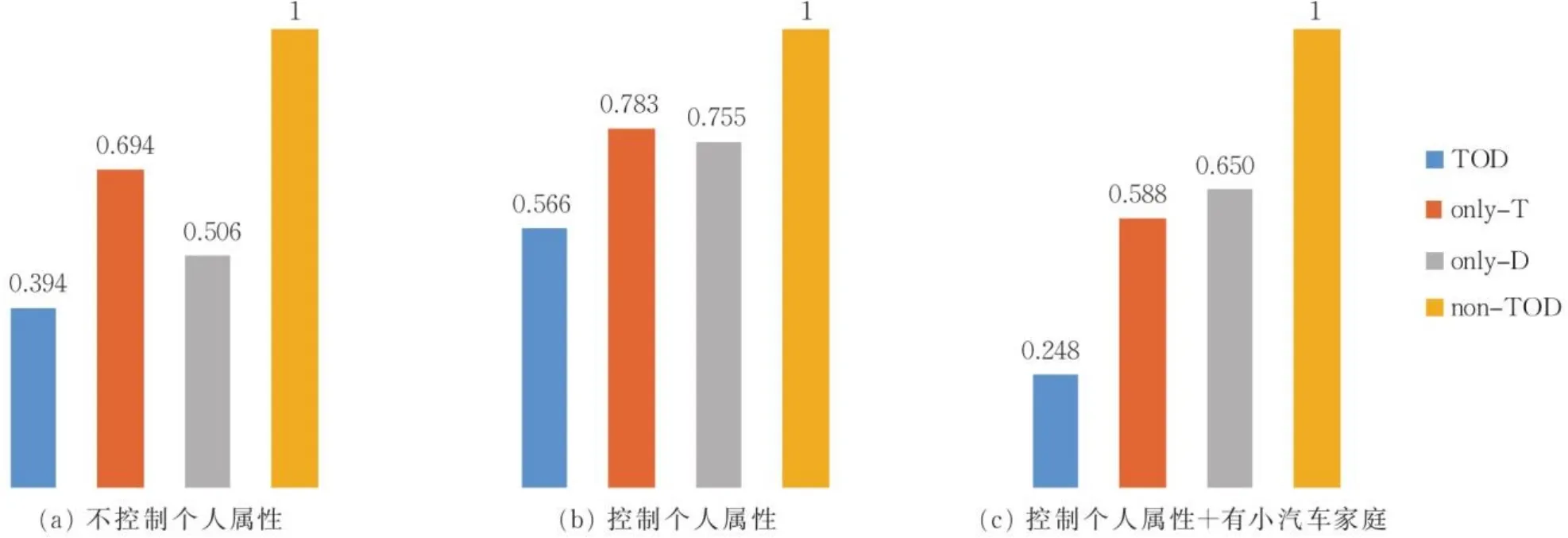

在应用本研究提出的模型控制了个人社会经济属性和家庭所在地位置的差异后,依据边际效应的计算结果,再将4类家庭的小汽车平均出行距离进行对比:以non-TOD家庭的小汽车平均出行距离为基准,only-T家庭的小汽车平均出行距离降低了21.7%,only-D家庭的小汽车平均出行距离降低了24.5%,TOD家庭的小汽车平均出行距离降低了43.4%,如图3(b)所示。尽管小汽车平均出行距离的降幅低于图3(a)中不排除个人社会经济属性因素时的降幅,但仍非常明显。尤其是当“T”与“D”因素综合作用时,小汽车出行距离可降低43.4%,其中“D”因素占55%。这也表明了在TOD区域内小汽车出行距离较低的原因并非由轨道交通单因素造成,更多是由高密度的混合开发和适宜步行的建成环境造成。仅“D”因素作用下小汽车出行距离的下降程度与仅“T”因素作用下小汽车出行距离的下降程度基本相同,分别为21.7%和24.5%。由于轨道交通的修建费用很高,其可覆盖的区域有限,因此,在没有轨道交通覆盖的区域提升“D”因素,对降低小汽车出行距离能起与修建轨道交通相同甚至更好的效果。如果仅考虑有小汽车的家庭,重新估计模型后,发现TOD带来的小汽车出行距离的下降效果更加明显,达75.2%,如图3(c)所示。可以预见,随着拥有小汽车的家庭越来越多,TOD带来的降低小汽车出行距离的效果将较现有水平下的43.4%更高。

图3 不同情景下TOD对小汽车出行距离的影响Fig.3 Effects of TOD on car kilometers traveled under different scenarios

4 结论与建议

国内已有的出行行为相关研究大多关注交通方式的选择,而对小汽车出行距离指标关注较少,减少城市总体小汽车出行距离是TOD对城市交通系统的直接贡献。本研究以家庭所在地800 m范围内有无地铁站点为“T”变量,住宅类、公司类、商业类POI密度、多样性、步行评分等5个指标为“D”变量表征TOD,进而研究了TOD对小汽车出行距离的影响。国内已有研究仅通过获取交通小区层面的建成环境数据进行建模,由于交通小区范围较大,无法反映其内部的差异性,而由家庭所在地的经纬度得到的“D”变量能反映更精细的建成环境。本研究得到的边际效应可以用于国内其他城市初步估计TOD带来的降低小汽车出行距离和缓解小汽车交通拥堵的效益,对交通设施的配置和建成环境优化有一定的参考价值。

无论是轨道交通站点覆盖或非轨道交通站点覆盖地区,提升“D”因素对减少小汽车出行都至关重要。轨道交通站点覆盖地区应从only-T向TOD转变。2019年年底,我国内地城市轨道交通运营线路里程已达6 736 km,然而近一半的线路日均客流强度低于0.5 万人·km-1,面临严重运营亏损[18]。城市轨道交通线网布局和建设时序与土地开发不统一,站点设计与周边建设用地关系不紧密是重要原因。我国城市轨道TOD发展指数的研究表明,在我国城市中几乎找不到符合建筑高度随到站点距离增加而梯度下降的标准TOD案例[19]。我国城市已经进入TOD发展的关键时期,确保大量轨道交通站点地区TOD规划建设的成功已成为当务之急。在中观层面,加强轨道工程方案优化和控规调整,促进轨道交通站点与周边建设用地的协调发展,将有助于由only-T向TOD转变,使站点成为多功能的目的地,以减少出行距离、增强社区活力,特别是实现办公紧邻轨道交通站点,以鼓励选择轨道交通通勤。另外,优化轨道交通站点周边的开发类型和强度还能起到合理利用轨道交通运输能力、降低高峰时段轨道交通双向客流不均衡的作用。

非轨道交通站点覆盖地区应从non-TOD向only-D转变。基于生活圈规划的视角,以人的生活行为为基础,在适于步行的范围内,配备生活所需的基础服务设施与公共活动空间,优化社区生活、就业和出行环境。实现上述目标需要整合自上而下和自下而上的力量,从微观层面加强社区规划编制、实施和评估,根据社区大小、建设情况和居民实际需求,组织社区空间、补齐社区短板,满足社区居民就业服务、医疗养老、康体健身、人文教育、环境美化等多方面的需求。

[1]张晓春,田锋,吕国林,等. 深圳市TOD框架体系及规划策略[J]. 城市交通,2011, 9(3):37-44. DOI:10. 3969/j.issn.1672-5328.2011.03.006

ZHANG X C, TIAN F,LYU G L, et.al. Transit-oriented development framework and planning strategies in Shenzhen[J]. Urban Transport of China, 2011,9(3): 37-44. DOI:10.3969/j.issn. 1672-5328.2011.03.006

[2]邵源,田锋,吕国林,等. 深圳市TOD规划管理与实践[J]. 城市交通,2011, 9(2):60-66,21. DOI:10. 3969/j.issn.1672-5328.2011.02.010

SHAO Y, TIAN F,LYU G L, et.al. Transit-oriented development planning and management practice in Shenzhen[J]. Urban Transport of China, 2011,9(2): 60-66,21. DOI:10.3969/j.issn.1672-5328. 2011.02.010

[3]CHATMAN D G. Does TOD need the T: On the importance of factors other than rail access[J]. Journal of the American Planning Association, 2013,79(1): 17-31. DOI:10.1080/01944363. 2013.791008

[4]EWING R, CERVERO R. Travel and the built environment: A meta-analysis[J]. Journal of the American Planning Association, 2010,76(3): 265-294. DOI:10.1080/01944361003766766

[5]王有为. 适于中国城市的TOD规划理论研究[J]. 城市交通,2016, 14(6):40-48. DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2016.0607

WANG Y W. Suitability of TOD planning theory for Chinese cities[J]. Urban Transport of China,2016, 14(6):40-48. DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2016. 0607

[6]MILLER E J, IBRAHIM A. Urban form and vehicular travel: Some empirical findings[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1998,1617(1): 18-27. DOI:10.3141/1617-03

[7]KUMAPLEY R K, FRICKER J D. Review of methods for estimating vehicle miles traveled[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1996,1551(1): 59-66. DOI:10.1177/0361198196155100108

[8]CALTHORPE P. The Next American Metropolis: Ecology,Community, and the American Dream[M]. New York: Princeton Architectural Press,1993.

[9]CERVERO R. Transit-Oriented Development in the United States: Experiences,Challenges, and Prospects[M]. Washington: Transportation Research Board,2004.

[10]U.S. Maryland Department of Transportation. Glendening from the Transit-oriented Development Task Force[R].Baltimore:U. S. Maryland Transportation Authority, 2000.

[11]CERVERO R, KOCKELMAN K. Travel demand and the 3Ds: Density,diversity, and design[J]. Transportation Research Part D (Transport and Environment), 1997,2(3): 199-219. DOI:10.1016/S1361-9209(97)00009-6

[12]YUE Y, ZHUANG Y,YEH A G O, et al. Measurements of POI-based mixed use and their relationships with neighbourhood vibrancy[J]. International Journal of Geographical Information Science,2016, 31(4):658-675. DOI:10.1080/13658816.2016.1220561

[13]REUSSER D E, LOUKOPOULOS P,STAUFFACHER M, et al. Classifying railway stations for sustainable transitions-balancing node and place functions[J]. Journal of Transport Geography, 2008,16(3): 191-202. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2007.05.004

[14]CARR L J, DUNSIGER S I,MARCUS B H. Walk scoreTMas a global estimate of neighborhood walkability[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2010, 39(5):460-463. DOI:10.1016/j.amepre.2010.07.007.

[15]CARR L J, DUNSIGER S I,MARCUS B H. Validation of walk score for estimating access to walkable amenities [J]. British Journal of Sports Medicine,2011, 45(14):1144-1148. DOI:10.1136/bjsm.2009.069609

[16]MANAUGH K, AHMED E. Validating walkability indices: How do different households respond to the walkability of their neighborhood?[J]. Transportation Research Part D (Transport and Environment), 2011,16(4): 309-315. DOI:10.1016/j.trd.2011.01.009

[17]TOBIN J. The Application of Multivariate Probit Analysis to Economic Survey Data[R]. New Haven: Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University,1955.

[18]中国城市轨道交通协会. 城市轨道交通2019年度统计和分析报告[R]. 北京:中国城市轨道交通协会, 2020.

China Urban Rail Transit Association. 2019 Annual Statistical Analysis Report of China′s Urban Rail Transit[R]. Beijing: China Urban Rail Transit Association,2020.

[19]宇恒可持续交通研究中心. 2016年中国城市轨道TOD发展指数报告[R]. 北京:宇恒可持续交通研究中心, 2017.

Yuheng Sustainable Transportation Research Center. 2016 China′s Urban Rail Transit TOD Development Index Report [R]. Beijing: Yuheng Sustainable Transportation Research Center, 2017.

The effects of quot;Tquot; and quot;Dquot; factors of TOD on reducing the car kilometers traveled

DENG Yiling

(School of Design and Architecture,Zhejiang University of Technology,Hangzhou310023,China)

Most of the studies on transit-oriented development TOD in China were focused on planning practice, and to what extent TOD can reduce the urban residentsapos; car kilometers traveled was unclear. Based on the Nanjing household travel survey data, the quot;Tquot; factor of TOD was defined by whether there was a subway station within the distance of 800 m from the household residence; the quot;Dquot; factor of TOD was defined by residence density, mix, and walk score. After controlling for socioeconomic and home location factors, a Tobit model was proposed to study the effect of TOD on reducing the urban residentsapos; car kilometers traveled. By classifying four residence types (i.e., TOD, only-T, only-D, and non-TOD) and analyzing the marginal effects, we found that the car kilometers traveled decreases by 19.6% when the quot;Tquot; factor changes from no subway station to one subway station; and it decreased by 0.7% for every 0.01 increase in the quot;Dquot; factor; the car kilometers traveled decreased by 43.4% if the effect of both quot;Tquot; and quot;Dquot; were combined. Based on the above findings, it was suggested that the planning studies should shift from only-T to TOD and from non-TOD to only-D.

TOD; car kilometers traveled; walk score; Tobit model; marginal effect

TU 984.191

A

1008⁃9497(2022)03⁃376⁃08

10.3785/j.issn.1008-9497.2022.03.015

2021⁃03⁃18.

浙江省哲学社会科学规划课题(19NDQN351YB);国家自然科学基金面上项目(51978617).

邓一凌(1987—),ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6245-0352,男,博士,副教授,主要从事城市交通规划研究

,E-mail:yiling@zjut.edu.cn.