山西省生物医药产业发展存在的问题及对策分析*

2022-06-01宁慧青贾峰峰赵润柱

宁慧青,贾峰峰,赵润柱,王 飞

(1.太原技术转移促进中心,山西 太原 030006;2.太原工业学院,山西 太原 030008;3.太原科创生物技术公共服务平台有限公司,山西 太原 030006)

生物医药产业作为战略性新兴产业,是21 世纪创新最为活跃、 影响最为深远的新兴产业,现已成为世界各国新的经济增长点。 同国内外发展趋势一致,山西省也将发展生物医药产业作为 “转型发展、 跨越发展” 的战略部署,将生物医药产业确定为重点发展的七大非煤产业之一。 山西省以技术创新带动产业发展为目标,加快现代生物技术与医药生产、 信息技术的交叉研究,同时开展生物医药技术、 诊断试剂与仪器、 医用耗材等的研发,积极将生物医药产业打造成新的经济增长点,使生物医药产业成为山西省工业经济的重要组成部分。

1 山西省生物医药产业的发展现状

1.1 产业经济指标

依托传统的制药基础,山西省的生物医药产业形成了生物药、 化药、 中药等门类较为齐全的生物医药产业基础,涌现出了亚宝、 振东、 广誉远、 康宝、 国药威奇达、 锦波等一批制药优势企业。 截至2019年年底,山西省共有有效期内生物与新医药领域的高新技术企业218 家,其中太原市69 家,大同市13 家,阳泉市6 家,长治市17 家,晋城市7 家,朔州市10 家,晋中市30 家,运城市32 家,忻州市9 家,临汾市13 家,吕梁市12 家; 实现工业产值241.73 亿元,销售收入233.15 亿元,利润总额18.97 亿元。 山西省生物医药产业规模以上企业虽然偏少,但是发展势头迅猛,产业规模日益扩大,营业收入与利润总额逐步攀升,说明山西省生物医药产业发展潜力巨大,产业前景较好。

1.2 产业集群情况

“十三五” 期间,山西省生物医药产业布局得到了进一步优化,产业集聚发展水平有所提升。 同朔原料药及制剂集聚区以国药威奇达和仟源等企业为主要代表,晋中中成药集聚区以广誉远、 中远威、 德元堂为代表,运城中药提取物、 注射剂集聚区以亚宝、 石药银湖为代表,晋东南生物医药及中药注射剂集聚区聚集了振东、 康宝、 海斯等企业,临汾中药材及现代中药集聚区集聚了旺龙、 云鹏等企业,太原仿制药及创新药集聚区则集聚了华元、锦波等企业,近年来产业聚集效应日益显现。 依托天然资源和独特的地理环境优势,山西省初步建成晋南边山丘陵地区、 太行山、 恒山、 太岳山四大中药材生产供应基地,连翘、 黄芩、 黄芪等优势品种的国内市场占有率位居前列,5 个品种的规范化种植技术通过国家验收; 围绕企业自身需求,先后有同仁堂党参、 丽珠芪源黄芪、 振东制药苦参、 亚宝药业丹参等4 个企业自建的中药材基地获得国家良好农业规范 (Good Agricu1tura1 Practices,GAP) 认证,通过自建种植基地,企业原料药材的自给能力和质量安全大幅提升。

1.3 产业科技创新情况

近年来,山西省生物医药产业不断加大研发投入力度,自主创新能力明显增强。 截至2019年,山西省生物医药产业投入研发经费12.61 亿元,其中来自政府部门的科技活动经费0.43 亿元; 从业人员3.59 万人,其中拥有硕士研究生以上学历的人员898人,直接参与企业科技研发的人员6800 人;共拥有有效专利1802 件,其中拥有发明专利562 件,当年申请专利451 件,申请发明专利195 件,当年授权专利275 件,累计形成国家或行业标准109 项。目前,山西省在生物医药领域已建成14 个重点实验室、 1 个中试基地、 5 个技术创新中心、 17 个科技创新团队和21 个高科技领军企业。 近年来获批的3 个硕士一级学科授权点和2 个博士二级学科授权点覆盖了药学和中医药学类主要专业,相继组建了4 个医药专业研究生教育创新中心。 此外,部分生物医药企业在广州、 北京及上海等科技资源聚集地建立了实验室或者研发中心,初步形成了高等院校与药企资源共享和协同创新的新机制、 新模式[1]。

2000—2021年,以微生物、 基因、 基因工程载体、 肽和酶为主题的基础生物材料专利中,已获批公开1020 件,2017年达到了高峰,为134 件,具体情况见图1。

图1 2000—2021年微生物、基因、基因工程载体、肽和酶为主题的基础生物材料专利数量情况

基础生物材料的药物专利中,近22年申请公开239 件,2020年达到了高峰,达22 件,具体情况见图2。

图2 2000—2021年基础生物材料的药物专利数量情况

2000—2021年,基础生物材料的检测 (诊断)专利中,已申请公开的专利386 件,2020年为高峰,达92 件,具体情况见图3。

图3 2000—2021年基础生物材料的检测(诊断)专利数量情况

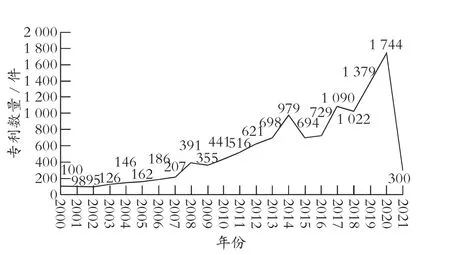

医疗器械方面的专利中,2000—2021年,已公开专利12079 件,其中2020年达到了1744 件,具体情况见图4。

图4 2000—2021年医疗器械方面的专利数量情况

生物医药相关专利概况图足以说明,近20 多年来山西省生物医药产业科技产出的速度呈逐年递增趋势,2008年后增幅陡增,特别是“十三五” 期间呈现井喷式增长,然而在数量和结构上与先进省份相比还远远不及。

1.4 产业竞争力

山西省生物医药产业虽然取得了长足的发展,但是与生物医药产业发达省份比较仍存在明显差距。 山西省虽然拥有宝贵的生物医药资源,但是远未充分开发,生物医药产业发展仍面临着产业规模较小、 企业自主创新能力不强、 核心技术和拳头产品少、 产品结构不合理、 产品档次和市场占有率不高、 产业创新链上下游关联不紧密、 人才供给不足等问题,急需加大科技研发力度,探索形成现代生物医药和大健康产业科技异军突起的 “山西模式”。现今山西省药企中,亚宝药业、 振东集团进入全国医药工业百强之列。 山西省拥有龟龄集、 安宫牛黄丸、 定坤丹、 小儿七珍丹、 梅花点舌丹等享誉海内外的传统品牌; 山西威奇达药业的克拉维酸钾销售量位居全球第一; 青霉素出口量位列全国首位; 复方苦参、 红花、 银杏达莫等注射液,丁桂儿脐贴、人血清白蛋白、 药用空心及微胶囊、 注射用美洛西林钠舒巴坦钠等在全国占有较大的市场份额。 但从整体来看,山西省生物医药产品在国内、 国际市场的占有率处于低水平,近年来虽然出口总额增长率稳定提高,但是一直没能改变医药品贸易处于逆差的状态,在国际、 国内市场的占有率很低,贸易竞争力指数长期低于零,充分说明山西省生物医药产品的竞争力较弱。

2 山西省生物医药产业发展存在的问题

总体来看,山西省生物医药产业存在规模较小、 企业自主创新能力不强、 核心技术和拳头产品少、 产业创新链上下游关联不紧密、 人才供给不足等问题。

2.1 产业规模小、 企业数量不足且龙头企业少

受煤炭开采业等传统产业的影响,山西省生物医药产业起步较晚,加之原来生物医药产业基础较好的太原生产外移现象的凸显,导致产业总体规模小、 有企业没产业,有影响力的企业主要是瑞福莱、 锦波生物医药、 大宁堂等个别企业,而且生物医药类企业数量相对偏少。 太原的体外诊断试剂生产企业只有川至生物、 太原博奥特生物、 山西国信凯尔生物等几家,不少科研成果未转化。 一些生物药和生物医学工程等经济潜力大、 附加值高的项目虽然有基础,但是未形成产业化,许多前沿生物产业的发展则处于空白阶段。

2.2 科技创新能力不足

生物医药产业为技术密集型产业。 山西省相关企业科技力量总体薄弱,科研机构和创新体系不健全,创新成果转化能力较低,科研投入总体处于较低水平,企业研发投入占销售收入的比重平均在1.5%左右,高素质人才不足,核心技术缺乏。 缺少重大创新平台和人才培育机制,生物技术创新体系建设中存在的科技研发平台建设落后、 现有平台功能不完善、 服务能力较弱等问题,使得企业难以从科技平台汲取技术。

2.3 产业层次偏低且专业化程度不高

山西省生物医药产业总体发展较慢,产业链前端的产业所占比重大,初级加工产品、 低端产品较多,产品层次偏低,医疗器械行业尤为明显; 原料药和制剂、 中药材和中成药结构不合理; 生物制药销售收入占制药业销售收入的比例在20%左右,而且品种偏少; 保健品开发力度不足、 产业链延伸不够、 增值不高; 前沿生物产品寥寥; 缺乏年销售额超亿元的单品种。

2.4 产学研一体化进程相对迟缓

山西省从事生物医药研发的人员多数是高等院校、 科研院所开展生物科学研究的学者。 科研院所、 高等院校热衷于出成果、 发论文,由于缺乏从科技成果到企业产品之间的中试环节,造成研发机构开发的技术与发明成果同企业的新产品开发相互脱节,再加上绝大多数企业尚不具备独立开展创新药物研发的能力,使得多项生物科研成果难以转化为生产力或在转化过程中流产。 因此,科技成果转化难、 转化慢已成为科技进步与创新的瓶颈,制约了生物医药产业的快速发展,延缓了山西省经济增长方式从资源依赖型向创新驱动型转变。

3 加快发展山西省生物医药产业的对策分析

3.1 搭建产业联盟平台及发挥产业集群优势

产业联盟平台可助力资源共享、 同业集聚。 首先,要建立医药产业技术创新联盟,着力建成以大型龙头企业为核心,中小企业充分介入、 深度协作的平台模式; 其次,建设政府、 科研机构、 高校等相关机构有机结合的产业集群,充分提高研发效率,这样既可以降低研发成本,又能产生规模化效应,提高企业竞争力; 最后,应进一步完善园区产业链,鼓励企业之间加强交流合作,以便于形成优势互补的良性合作模式,发挥园区特有的集群优势,适度提高产业的集中度,促进科技成果转化。一方面,加大企业之间的交流合作,建立科创联盟机制,培育医药产业龙头企业,形成龙头企业带头、 中小型企业深度协作的发展模式,带动医药企业共同发展。 另一方面,企业利用产业集群的内部资源,加强与科研院所的交流合作,在产业集群背景下,形成互学互助的合作机制,为企业发展提供源源不断的创新资源,以技术开发转让、 技术咨询、 中介服务等灵活方式,促进产、 学、 研深度合作,促进新产品的开发和科技成果的转化。

3.2 打造特色生物医药创新体系

山西省应充分利用生物医药产业的基础优势、科教优势及资源禀赋优势,着力建设生物医药产业创新体系,支持生物医药产业快速发展[2]。 第一,集聚创新要素,强化企业的研发主体地位[3];第二,政府引导建设联合创新平台,以企业为主体,联合高校、 科研院所、 行业企业共同建设联合研发中心,解决行业内的共性问题和关键问题,加速科技成果转化进程。

3.3 加大科研投入以加速转型升级

传统的生产企业以生产产品为重点,真正参与药品研发的较少,这无疑制约了药企的成长与可持续发展。 为使企业通过科技创新保持高质量发展,应积极鼓励医药企业通过高新技术企业认定、 企业技术中心认定、 重点实验室和技术创新中心等机构的认定建立研发中心,或者通过与高校和科研机构等合作,共建技术创新平台。 企业加大科研投入,一方面可以提高产品质量标准或开发出新产品,更好地参与市场竞争; 另一方面可以大大提高成果转化率,推动医药产业链的形成和延伸,使企业尽快完成转型升级,成为适应现代市场的新型企业。

3.4 加大政策支持力度

近几年,山西省出台了多个医药产业发展规划,但产业扶持政策不够具体,下一步应该从以下几方面加以改善,以加大对医药产业的扶持。 第一,在研发投入上向大医药产业倾斜,将更多的科研经费用于鼓励创新,对开发出新产品的医药企业加大奖励力度; 第二,多措并举大力支持医药产业园区发展,为园区的壮大提供完善的服务,加大对园区的投资力度,为企业提供必要的援助,如测试、 法律服务等[4];第三,加大引才力度,聚焦医药产业领域的高端创新团队,加大柔性引才力度,通过项目合作、 联合建立研发分中心等途径,采取“一事一议” 的方式,积极引进国内外高端人才团队为我所用[4];第四,鼓励政府性采购,设立财政性基金,优先采购本省自主创新的生物医药产品[5],用经济杠杆鼓励医疗机构集中招标采购,优先支持本省医药创新产品,以便于扶持企业成长发展; 第五,通过主流宣传渠道加大对本省生物医药新产品的宣传力度,以帮助企业扩张市场。

3.5 以战略高度打造品牌企业

山西省医药产业近年来虽然取得了快速发展,但是自身品牌意识不强,主要表现为: 缺乏自主品牌,原料药占比较高,在国际分工中处于劣势地位; 缺乏大单品、 大品牌; 中医药发展分散度高,缺乏技术集成度,产业链延伸不够。 山西省必须建立品牌强企的发展观,积极开展大品牌建设工程,坚持内培与外引相结合,培育和发展在国内外具有竞争力的品牌[6];利用中医药资源优势和部分先发优势,加强对中药分离纯化过程、 成型过程、 质量控制中先进技术及装备的应用研究,加大已有产品的二次开发力度,提升传统中医药产业的发展水平。研发从天然产物中提取有效成分及其制剂、 中药和天然药物制成的复方制剂、 纳米制剂等新剂型,发展现代中药大品种,创建山西特色品牌,提高山西医药产业优势产品的竞争力[7],实现山西省生物医药产业的跨越式发展。