血清谷胱甘肽-S-转移酶和胎盘生长因子水平与急性脑梗死患者预后的相关性分析

2022-06-01冯程程

冯程程

(辽阳市中心医院神经内科,辽宁 辽阳 111000)

急性脑梗死是临床常见的神经内科危急重症, 患者并发症较多,致残率及病死率相对较高[1]。虽然给予及时有效的治疗可有效稳定患者生命体征、控制病情,但患者常遗留认知及运动功能障碍,预后较差。常规CT、MRI等影像学手段虽可评估急性脑梗死的预后情况,且能指导治疗方案的制定及实施,但仍存在一定的滞后性,故寻找早期独立预测急性脑梗死患者的预后指标显得尤为重要。谷胱甘肽-S-转移酶(glutathione S-transferase,GST)能高效反映神经细胞的生物学活性;且有研究指出,胎盘生长因子(placental growth factor,PLGF)参与脑梗死的病理生理过程,可作为判断脑梗死患者病情严重程度的一种血液学指标[2-3]。而有关血清GST、PLGF水平与急性脑梗死患者预后的相关性报道较少。基于此,本研究旨在探讨血清GST、PLGF水平与急性脑梗死患者预后的相关性及其预测价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年8月至2020年2月本院收治的80例急性脑梗死患者作为研究对象,其中男39例,女41例;年龄50~78岁,平均(62.44±2.12)岁;发病至入院时间1~4 h,平均(2.32±0.25)h;入院时收缩压(systolic blood pressure,SBP)130~155 mmHg,平均(140.20±3.05)mmHg;入院时舒张压(diastolic blood pressure,DBP)85~100 mmHg,平均(95.69±2.05)mmHg;入院时梗死面积1.5~5.0 cm2,平均(3.63±0.25)cm2;入院时美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)评分9~17 分,平均(12.67±0.95)分。本研究经本院医学伦理委员会审核批准;患者及家属均对本研究知情同意,并签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:符合《临床疾病诊断与疗效判断标准》[4]中急性脑梗死相关诊断标准,且经MRI 或CT 检查确诊;首次发病;意识清楚可配合检查。排除标准:合并心、肝、肾等器官疾病;恶性肿瘤;合并免疫系统或血液系统疾病;存在急性炎症反应或急性损伤;存在精神疾病。

1.3 方法

1.3.1 血清GST、PLGF水平测定 于入院24 h内,采集患者空腹肘部静脉血4~5 ml,混合后采用10 cm离心半径的离心机,以4 000 r/min离心10 min,分离上层血清,采用酶联免疫吸附测定法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)测定血清GST、PLGF水平。

1.3.2 预后情况 急性脑梗死患者均于入院后接受相应治疗,治疗后随访6个月,采用格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome scale,GOS)[5]评估患者预后情况,其中Ⅴ级为痊愈良好,患者恢复正常生活,存在较轻微残疾;Ⅳ级为中度残疾,患者能独立生活,能在他人保护下工作;Ⅲ级为严重残疾,患者不能独立进行日常生活活动,需要他人照顾;Ⅱ级为长期持续处于植物生存状态,患者存在眼部活动,处于睡眠觉醒阶段;Ⅰ级为患者死亡。其中Ⅳ~Ⅴ级为预后良好,Ⅰ~Ⅲ级为预后不良。

1.4 观察指标 分析血清GST、PLGF 水平与急性脑梗死患者预后的相关性;绘制受试者工作特征(receiver operating characteristiccurve,ROC)曲线,观察曲线下面积(area under curve,AUC),分析血清GST、PLGF水平评估急性脑梗死患者的预后价值。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用独立样本t检验,预后影响因素分析采用Logistic回归分析检验;绘制ROC 曲线,预后价值采用AUC 评估,AUC≤0.5 表示无评估价值,0.5<AUC≤0.7 表示评估价值较低,0.7<AUC≤0.9 表示评估价值较好,AUC>0.9 表示评估价值很好,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 急性脑梗死患者预后情况 80 例急性脑梗死患者GOS分级中Ⅴ级17例,Ⅳ级39例,Ⅲ级19例,Ⅱ级4 例,Ⅰ级1 例;预后良好56 例(70.00%),预后不良24例(30.00%)。

2.2 预后良好组与预后不良组临床资料比较 预后良好组与预后不良组性别、年龄、发病至入院时间、入院时DBP、入院时SBP、入院时脑梗死面积及入院时NIHSS评分比较差异无统计学意义;预后不良组血清GST 水平明显低于预后良好组,PLGF 水平明显高于预后良好组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

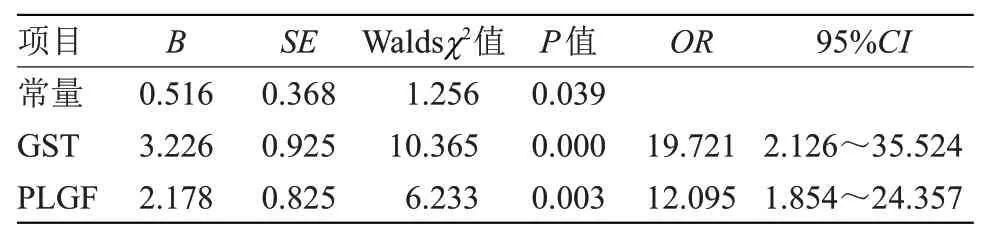

2.3 血清GST、PLGT 水平对急性脑梗死患者预后影响的Logistic回归分析 将急性脑梗死患者预后情况作为因变量(1=预后不良、0=预后良好),将“表1”中差异有统计学意义的因素作为自变量,进行Logistics 回归分析,结果显示,血清GST 水平降低、PLGF水平升高是急性脑梗死患者预后不良的危险因素(OR>1,P<0.05),见表2。

表1 预后良好组与预后不良组临床资料比较Table 1 Comparison of clinical data between the good prognosis group and the poor prognosis group

表2 血清GST、PLGF水平对急性脑梗死患者预后的Logistic回归分析Table 2 Logistic regression analysis of serum GST and PLGF levels on the prognosis of patients with acute cerebral infarction

2.4 血清GST、PLGF 评估急性脑梗死患者的预后价值 ROC曲线显示,血清GST、PLGF水平评估急性脑梗死患者预后的AUC 值为0.815、0.833,评估价值均较好,见表3,图1~2。

图1 GST评估急性脑梗死患者预后的ROC曲线图Figure 1 ROC curve of GST to evaluate the prognosis of patients with acute cerebral infarction

表3 血清GST、PLGF评估急性脑梗死患者的预后价值Table 3 Prognostic value of serum GST and PLGF in patients with acute cerebral infarction

图2 PLGF评估急性脑梗死患者预后的ROC曲线图Figure 2 ROC curve of PLGF to assess the prognosis of patients with acute cerebral infarction

3 讨论

急性脑梗死与动脉粥样硬化密切相关,且发病时,由于患者脑组织血液灌注不足,导致大脑处于缺血状态,会产生大量损伤脑细胞组织的自由基。血管在自由基的影响下收缩明显,且会不断加剧血管的血内凝程度,进而引发神经细胞损伤及脑水肿等后遗症,阻碍脑神经功能的恢复,损害患者认知功能及运动功能,甚至导致患者死亡,预后较差[6]。

目前,临床主要使用颅脑CT、MRI 等影像学检查诊断急性脑梗死。但在脑梗死急性发作期,上述检查难以准确地预测脑梗死患者后期病情是否可出现逆转;且神经功能检查不能及时有效地判断急性脑梗死患者的神经系统临床症状及体征的持续时间,二者在评估急性脑梗死患者预后情况方面明显滞后[7]。本研究中80例急性脑梗死患者中预后不良者占30.00%,预后不良率相对较高。因此,寻求较为敏感的实验室指标以辅助评估急性脑梗死的预后情况显得十分重要。本研究中,经Logistics 回归分析显示,急性脑梗死患者血清GST水平降低是引发预后不良的危险因素(P<0.05),表明急性脑梗死患者血清GST水平降低会增加预后不良风险。GST是机体内发挥重要作用的抗氧化酶,GST能刺激谷胱甘肽与各种类型电子物质有效结合,具有较好的抗脂质过氧化能力,还能有效保护机体组织免于氧化损伤,减弱毒性物质及致癌剂损伤细胞的严重程度[8]。一般而言,在脑组织遭受明显损害或出现再灌注损伤时,GST的生物学活性作用会明显减弱,GST水平会明显降低,预示处于缺血状态下的脑组织神经细胞大量死亡。而急性脑梗死发作时,患者脑组织处于缺血状态,机体会产生大量的有害氧自由基,但此时脑组织抗氧化酶系统生理学活性功能显著下降,无法有效清除氧自由基,二者间的平衡状态被打破,从而会加重患者的脑组织损伤程度,导致及时采取有效治疗后也无法完全纠正脑组织损伤,继而影响患者预后[9-11]。

本研究Logistic回归分析显示,血清PLGF水平升高也是急性脑梗死患者预后不良的危险因素(P<0.05),提示血清PLGF 水平高低与患者预后有关。PLGF主要由合体滋养层细胞合成,可与位于滋养层细胞和血管内皮细胞的酪氨酸酶受体结合,是一个对滋养层细胞功能有自分泌作用和对血管生长有旁分泌作用的蛋白。急性脑梗死是一种动脉粥样硬化病变,颈动脉粥样硬化斑块的产生与不断累积是导致急性脑梗死事件发生的高危因素[12-14]。有研究指出,在早期与晚期动脉粥样硬化病变中,血清PLGF水平升高,是刺激粥样硬化斑块生长及引发不稳定的主要炎症诱导因子[15]。分析作用机制可能为:①利用趋化作用使单核细胞粘附积聚;②使巨噬细胞浸润早期动脉粥样硬化斑块,经由巨噬细胞生成蛋白溶解酶,诱发纤维帽破裂;③引起血管平滑肌细胞增殖,刺激生成不稳定斑块[16]。PLGF 水平越高,其发动单核细胞及巨噬细胞参与血管壁的炎症反应程度越高,刺激血管平滑肌细胞增殖越明显,斑块不稳定性越强,斑块破裂后急性脑梗死患者的病情更严重,即使针对性治疗后,其预后改善效果仍有限[17-18]。本研究ROC曲线结果显示,血清GST、PLGF评估急性脑梗死患者预后的AUC值为0.815、0.833,评估价值均较好。提示可通过检测血清GST、PLGF水平评估急性脑梗死患者预后情况。但需要注意的是,本研究样本量较少,尚未考虑患者合并基础病、吸烟饮酒史、梗死部位、治疗差异等因素的影响,且未多次动态检测患者的血清GST、PLGF水平,影响研究结果的准确性。因此,在后续研究中需增加研究样本量,动态检测外周血血清GST、PLGF水平,延长随访时间,以得出更准确的结论。

综上所述,血清GST 水平降低与PLGF 水平升高可能预示急性脑梗死患者有较高的预后不良风险,且GST、PLGF水平评估急性脑梗死患者预后价值较好,故早期持续监测急性脑梗死患者的血清GST、PLGF 水平,对临床辅助评估患者预后情况及指导相应治疗均具有积极意义。