唐代武将世家研究

——以陕州张氏为例

2022-06-01陈红静

陈 红 静

(中央民族大学 历史文化学院, 北京 100081)

本文讨论的陕州张氏即立功显名于开元、天宝年间的张守珪及其家族。与出自世勋公侯的禁军将领不同,张守珪父祖辈皆世任地方中级武官,其本人至玄宗时才因军功显达,成长为一代名将。作为武将阶层的代表,自张守珪之后,张氏家族延及三世皆任职藩镇节度使,在此期间尽管经历了安史之乱的变动,该家族在仕途上仍获得显著发展,并荣获了“父子兄弟一门四将”的赞誉。以往学界对藩将世家研究倍加关(1)如有章群《唐代蕃将研究》,联经出版事业公司1986年版;马驰《唐代蕃将》,三秦出版社1990年版;董春林《唐代契宓家族研究》,湘潭大学2008年硕士学位论文。,然对汉人武将世家的情况则鲜有涉及且主要集中于唐后期(2)如吴文良《泽潞刘氏的兴亡与唐代中后期的政治》,首都师范大学2007年硕士学位论文;苏健伦《晚唐至北宋陈州符氏将门研究》,台湾清华大学2009年硕士学位论文。。关于张氏家族的研究,已有的学术成果多集中在墓志及个别人物生平事迹的梳理及考释上(3)赵君平《新出土徐浩书〈陈尚仙墓志〉探微》,载《中国书法》2004年第3期;陈晔《新出唐邻宁节度使张公(献甫)妻崔氏墓志考释》,载《文博》2013年第5期;田有前、李小勇《唐张献甫墓志考》,载《中国国家博物馆馆刊》2016年第8期。,并未对张氏整个家族群体的发展进行考察。本文以陕州张氏家族为讨论的对象,跨越唐代前后期,试图勾勒出时代变迁下唐代武将的成长、仕途、婚姻等情况。

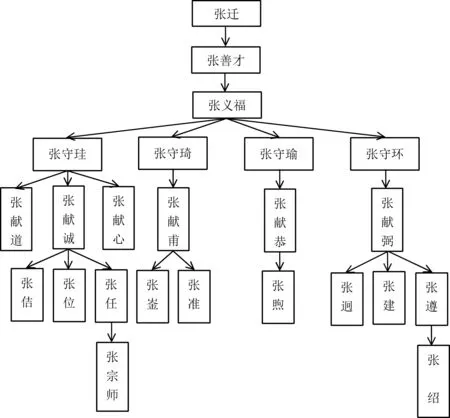

有关张氏家族的世系已有学者据墓志材料进行过考证[1],本文不再赘述,为方便读者了解张氏家族的人员情况,在正文的论述之前,现直接整理如下图1。

一、开天年间张守珪的名将之路

首先,为了解张守珪的家世情况,笔者先考察他的出身籍贯,据《张守珪墓志》载“其先南阳人也,因宦于陕,故遂家焉”[2]190,此处南阳当为故里,张氏家族实际定居于陕州。这一套对家世郡望的叙事模式贯穿了整个张氏家族墓志,如《张献甫墓志》云“其先南阳西鄂人也。远祖河间相衡,徙居陕服,子孙因家焉,今为陕州平陆人也”[1],《张献弼墓志》云“望本南阳,因官居陕,今为陕”[3]710-711,《张遵墓志》云“其先南阳人也。后因官家于陕,今为陕之平陆人”[4]108等,均言其先祖为南阳人,后因任官陕州,定居于陕州平陆。唯《张任墓志》言“远祖以避仇南阳,因家陕服”与前者略有出入[3]773。中古时期墓志书写中,对家世郡望的追溯多为攀附冒伪[5],已成固定模式,故张守珪家族墓志对先世的信息多不实,张氏在唐代实际居住于陕州平陆县,即位于今河南省三门峡市境内。又《旧唐书·张守珪传》载“张守珪,陕州河北人也”[6]3193,此处河北为河北县,《旧唐书·地理志》“陕州平陆”条载:

图1 张氏家族世系图

隋河北县。义宁元年,置安邑郡,县属焉。天宝三载,太守李齐物开三门,石下得戟,大刃,有“平陆”篆字,因改为平陆县。[6]1428-1429

故平陆县原为河北县,天宝三载方改此名,两者实指一地,由此观之,张守珪实际出身寒素,而非中古大族南阳张氏。

其次,再进一步考察张守珪及其父祖的仕途情况,据墓志记载张守珪“曾祖朝散大夫、金州长史迁。大父(下阙)同州济北府折冲都尉。烈考京兆府常保府折冲都尉,赠蔚州刺史义福”[2]190,即张守珪曾祖张迁为金州长史、祖父张善才为同州济北府折冲都尉、父亲张义福为京兆府常保府折冲都尉。金州为上州,唐时上州长史为从五品上[6]1795,又唐时上府折冲都尉为正第四品上阶、中府为从第四品下阶、下府为正第五品下阶,张守珪父祖皆为折冲都尉,故官阶不超过四品[6]1905。由此可见,张守珪曾祖为地方中级文官,至其祖、父辈则转而任地方军府系统的折冲都尉,在这样的家庭环境下张守珪身上具有很强的武人气息,其“少怀大节,长挺奇材……登山而料兵势,画地而成阵图”[2]190。张守珪入仕军职也应于家世相关,早年张守珪“事县尉梁万顷。万顷令捉马,失衣襟,遂挞一顿”[2]190,此后才发愤从军,张守珪能够入职折冲府,也是受府兵选任制度的影响,以门荫世袭入仕(4)府兵制在人才方面具有延续性,从折冲府武官的出身看,北朝系统色彩浓厚的家系占压倒多数,蒙祖、父荫官任子出身的比例极高,参考爱宕元《唐代府兵制的一项考察——折冲府武官官职分析》,见《中国中世史研究·续编》,京都大学学术出版界1955年版。。然自武后、玄宗之时,府兵制已经堕坏,武职系统官阶的含金量大大降低,若仅以世袭入军,则很难升至高位[7]。据《张守珪墓志》载其早年的入仕经历:

景云际,遂诣北庭,宿将郭虔瓘深相器重,遽加以戏下之士。始于轮台破贼,授平乐府别将,自此四迁。[2]190

可知张守珪早在景云年间,便从军入北庭征战,因战功而授平乐府别将。据《旧唐书·职官志》载上府别将为正七品下、中府别将为从七品上、下府别将为从七品下[6]1905-1906,可见张守珪在从军后的相当一段时间品秩并不高。直至开元初年,突厥进攻北庭,张守珪入京奏事,献计“请引兵自蒲昌、轮台翼而击之”[6]3193,大败突厥,以功特加游击将军,再转幽州良社府果毅。游击将军为从五品下武散官,果毅即果毅都尉,唐时“上府,果毅从五品下,中府,正六品上,下府,从六品下”[6]1905-1906,到这时张守珪才凭借诸多军功升为中层武官。

在幽州任职期间,张守珪得到幽州刺史卢齐卿的赏识,不久,“累转左金吾员外将军,为建康军使”[6]3193。左金吾员外将军当为从三品下的左金吾将军,该职属南衙十二卫系统,至玄宗时随着府兵制的破坏,十二卫将军已虚职化,一般作为寄禄官授予武将[8],故建康军使方为张守珪所任实职。建康军使为地方军事使职,下属于河西节度使(5)《唐六典》卷5《尚书兵部·兵部尚书、侍郎 ·兵部郎中、员外郎》,“河西节度使,其统有赤水、大斗、建康、玉门、墨离、豆卢六军,新泉守捉、甘州守捉、肃州镇守三使属焉”。见《唐六典》,中华书局1992年版,第158页。,唐前期的军事使职,经高宗、武后的发展,至玄宗朝已经定型,行军临时统兵的将领随着军镇的固定而使职化,并且地方长官兼任当地军镇长官的现象比较普遍[9]。《唐大诏令集》中有“建康军使、甘州刺史李守征”语[10],故建康军当在河西甘州,张守珪应该兼管地方军政事务。此时,张守珪的任职地点又从东北转移至西北,其职位也由中层武官迁入高层将领的行列。开元十五年(727),吐蕃陷瓜州,河西节度使王君奂为回纥诸部所杀,一时河、陇震骇。新任河西节度使的萧嵩调整了河西的人事布局,“乃请以裴宽、郭虚己、牛仙客在其幕下”[6]3094,“以守珪为瓜州刺史、墨离军使”[6]3194。张守珪平调瓜州刺史、莫离军使,在此期间因守御有功,“加银青光禄大夫,仍以瓜州为都督府,以守珪为都督”[6]3194。银青光禄大夫为从三品文散官,瓜州属下都督府[6]1642,故瓜州都督为从三品,其职高于瓜州刺史。此后,又迁鄯州都督,仍充陇右节度,从河西迁至陇右,成为一方军政大员。

开元二十一年,张守珪“转幽州长史、兼御史中丞、营州都督、河北节度副大使,俄又加河北采访处置使”[6]3194,又从陇右调至幽州,并同时掌控幽州地区的政治、军事与监察大权。在与契丹、奚的战争中,张守珪每战必捷,开元二十三年,东都献捷后,又获得辅国大将军、右羽林大将军、兼御史大夫的荣誉职衔。辅囯大将军为正二品武散,右羽林大将军为正三品武官品秩,而正三品的御史大夫为文官体系的要职,玄宗时该职尚不轻授于武官兼职,可见当时张守珪军功之卓越。开元二十六年,张守珪裨将赵堪、白真陀罗,逼迫平卢军使乌知义令率骑邀叛奚余众,然初胜后败。张守珪隐瞒事实,假报战功,并贿赂前来监察的宦官牛仙童。第二年,该事件泄露,牛仙童伏法遭诛,张守珪也贬为括州刺史,不久即死于贬所。从牛仙童事件可以看出唐廷在监察方面对边将节度使控制之严密,此时的唐朝廷也意识到拥有地方军政大权的边疆节度使存在很大的安全隐患,故一旦发现边将与宦官勾结,便严厉处分涉事人员。

通过对张守珪家世与仕宦经历的考察,可以看出张守珪以府兵从军西北,又以军功迁为地方军使,在新的军事体制下进一步发展,最终成为掌控一方军政大权的边镇节度使,先任陇右节度使,后任幽州节度使。张守珪的仕宦地域频繁调动于西北与东北之间,他先立功于西北,又调职东北,一方面是因唐玄宗时唐朝廷的用兵重点在西北与东北边防;另一方面也存在防止节度使久任的考虑。唐廷积极拓边的政策,加重了边防压力,至唐玄宗时已形成内轻外重的军事格局(6)关于唐代军事格局的变化,可参看王永兴《唐代前期军事史略论稿》,昆仑出版社2003年版,第169-171页。,边镇节度使权力的扩张,又引起了中央的危机,张守珪在幽州节度使任上遭遇贬黜正出于唐朝廷对边将的防范心理。一言以蔽之,张守珪出自中层武官家庭,以世袭府兵军职踏入仕途,本无太大可能升至高级将领,然在开元、天宝年间特殊的边疆形势下,其名将之路得益于节度使制度的形成,最终又败落于唐朝廷对边将节度使的防范之中。然而,唐朝廷虽严厉处置了张守珪,但未能动摇节度使制度的根本,因而无法从根源上阻止边镇节度使的势力扩张,也不能有效防范之后的叛乱。天宝十四载(755),曾为张守珪养子的安禄山最终以范阳、平卢、河东三镇节度使的身份发动叛乱,将唐朝廷拉入动乱的深渊之中。

二、安史之乱后张氏子弟的际遇与仕进模式

安史之乱爆发后,跟随张守珪仕宦于幽州的张氏子侄悉数卷入叛乱中,张氏子侄之所以参与安禄山叛乱,与张守珪在幽州的动向有着较为深刻的渊源。据《旧唐书·安禄山传》载:

(开元)二十年,张守珪为幽州节度,禄山盗羊事觉,守珪剥坐,欲棒杀之,大呼曰:“大夫不欲灭两蕃耶?何为打杀禄山!”守珪见其肥白,壮其言而释之。令与乡人史思明同捉生,行必克获,拔为偏将。常嫌其肥,以守珪威风素高,畏惧不敢饱食。以骁勇闻,遂养为子。[6]5367

张守珪任幽州节度使时,安禄山因盗羊获罪。然而,安禄山得到张守珪赏识而免罪,并且被张守珪收为养子。张守珪在幽州任上达七年之久,张氏子侄亦追随其在此出仕,如张献甫墓志云“公以伯父是因,始筮仕于幽蓟”[1],故张氏子侄与安禄山应当在此期间相结识。张守珪卒后,其子张献诚的仕途发展又得益于安禄山,《张献诚墓志》载:

天宝初,补太子通事舍人。历典太原府士曹参军、盂县令、左清道率。时幽州节度使表请为檀州刺史,皆谓良二千石也。[3]696-697

天宝初年,张献诚只任太原府士曹参军、盂县令这样的地方官吏,后得幽州节度使举荐才升任河北檀州刺史。此处的幽州节度使未提姓名,却极有可能为安禄山。天宝元年(742),唐玄宗于平卢设置节度使,以原平卢军使安禄山为平卢节度使,天宝三载则又令安禄山代裴宽为范阳节度使、河北采访使。自天宝三载,安禄山即兼任平卢、范阳两节度使,墓志称幽州节度使却不书姓名,可能出于避嫌的需求。

叛乱过程中关于张氏子弟的记载较少,只有少量关于张献诚的史料。叛乱之初,安禄山即“使张献诚将上谷、博陵、常山、赵郡、文安五郡团结兵万人围饶阳”[11]9642。所谓团结兵在唐前期指从民丁中征召的按临战需要而组建的军队,其成分包括兵募、丁防[12]。与健儿相比,团结从百姓中临战组建,战斗力较弱,故于河北抗敌的颜杲卿稍施计谋,张献诚便立即溃败,《通鉴》载:“因使人说张献诚云:‘足下所将多团练之人,无坚甲利兵,难以当山西劲兵,献诚必解围遁去。此亦一奇也。’杲卿悦,用其策,献诚果遁去,其团练兵皆溃。”[11]9645从此处看来张献诚所率军队非叛军主力。此后关于张献诚叛乱的记载只有宝应元年(762)十月,张献诚以陈留节度使投降唐廷的事迹,至于张献诚到底在叛军中发挥什么样的作用,因史料欠缺尚无法断定。

张献诚归唐对其本人及张氏家族产生了很大的影响。归唐后,张献诚先继续任汴州节度使,随后又调为山南西道节度使。与归唐后仍盘踞河北的叛将不同,张献诚在河北并无根基,而汴州作为连接漕运的中原重镇,唐朝廷也不放心交与降将手中,所以轻易地就将他调离本镇。肃、代时期,正是节度使制度向内地进一步发展之时,尤其安史之乱后,藩镇林立的局面基本形成。由于河北叛将的背景,张献诚常不自安,到任山南不久,就急于向朝廷纳贡赋、表忠心,史载“永泰二年正月,献名马二、丝绢杂货共十万匹”[6]3497。移镇山南的张献诚对张氏诸弟也造成了很大的影响,其堂弟献恭、献甫皆任职山南,如张献甫墓志称“以两兄之故,中佐军于巴梁”[1]。大历三年(768),张献诚又将节度使之位传于其弟献恭,《新唐书·张献诚传》载:“(张献诚)以疾归京师,举其弟献恭自代。以检校户部尚书知省事,病甚,固乞辞位。”(7)《新唐书》卷133《张献诚传》,中华书局1975年版,第4550页。关于张献诚离任的时间,《旧唐书》本传记为“大历二年”,但参考《旧唐书·代宗纪》言:“(大历三年)四月卯寅。以山南西道节度使、邓国公张献诚为检校户部尚书,以疾辞位也。”又见《册府元龟》卷169,《隋唐五代墓志汇编·洛阳卷》第12册《唐故开府仪同三司检校户部尚书知省事太子太师邓国公张公(献诚)墓志铭并序》均作大历三年。故《旧唐书》本传有误。安史乱后,节度使以子弟相传多集中于河朔三镇,内地藩镇并不常见,张氏兄弟的情况实属特例,河北叛将的身份不仅未曾阻碍其仕途发展,还为他们提供了特殊的待遇。直到大历十四年,“十一月辛未,以鸿胪卿贾耽为梁州刺史、山南西道节度观察使”[6]323。德宗即位后便以中央文官替代张献恭,实际上这一调动是德宗初年调整藩镇政策的结果。德宗初即位,一改代宗的姑息政策,并不惜发动削藩战争,张献恭的罢任正是基于此背景之下。此后,张氏子弟仕伪的经历几乎不再对这一家族构成影响。张献恭于建中二年(781),“加检校兵部尚书,为东都留守。三年正月,为太府卿、容州刺史、本管经略招讨使”[6]3498,辗转多地任官,直至兴元元年(784)六月,转检校吏部尚书,以铮谏德宗而闻名(8)《旧唐书·张献恭传》载该事如下:卢杞移饶州刺史,给事中袁高论其不可。献恭因入对紫宸殿,上言:“高所奏至当,臣恐烦圣听,不敢缕陈其事。”德宗不悟,献恭复奏曰:“袁高是陛下一良臣,望特优异。”德宗顾谓宰臣李勉等曰:“朕欲授杞一小州刺史可乎?”对曰:“陛下授大州亦可,其奈士庶失望何!”献恭守正不挠也如此。见《旧唐书》卷122《张献恭传》,第3498页。。张献甫之入仕,皆赖伯父张守珪,与兄长献诚、献恭。在张献恭调职山南后,张献甫便摆脱了父兄的庇护,先从山南西道节度使贾耽平梁崇义之乱,后从浑瑊征讨朱汜,收复长安,立下卓越的功勋,被唐廷封为朗宁郡王,“入为金吾将军”,又“领禁军出镇咸阳”[6]3498。自此,张献甫得到了唐朝廷的充分信任,并统领禁军,移镇京西北,丝毫看不出张氏家族曾经从逆的痕迹。贞元四年(788年),张献甫又“迁检校刑部尙书,兼邠州刺史、邠宁庆节度观察使”[6]3498,至贞元十二年五月病卒。

以张献恭调离山南为时间线,张氏子弟从逆仕伪的影响基本消失,并荣获了“父子兄弟一门四将”的美誉。然而墓志材料仍然保留了张氏参与安史之乱的记忆,在已知的张氏家族墓志中,有三方提及他们的仕伪经历,现将三者记载摘录如下:

《张献诚墓志》载:顷者禄山乱常,庆绪有毒。公所悲侯印犹在虚庭,乃于邺中与王伷、邵说、崔溆等相约而言曰:潜归圣代,贤人之节;耻饮盗泉,高士之志。今请逃于寇难,誓比骨肉。及随宿之时,为追骑所困,遂絷于思明之众也。然肃宗清华夏之岁,思明蓄横猾之谋,有诏遥授公卫尉少卿,旌其善也。[3]696-697

《张佶墓志》载:初,邓公以身陷虏廷,志怀秦阙。发言杖信,教子□忠。誓将报国讨仇,捐躯效节。宝应初, 王师靖于东洛,朝义规于大梁。邓公以先觉有备,追奔逐北,克广三河之地也。上以邓公为勋臣、光禄为智士。邓公当拥旄之寄,加曳履之贵。公遂拜太子洗马,特授朝散大夫、太子家令。[13]198

《张任墓志》载:初,盗发幽蓟,为之协从。诡输小诚,求彼大任。虏不诈我,我藏其忠。既专大梁,举以效顺,封略千里,戈铤万夫。[3]773

此三方墓志志主为张献诚父子3人,墓志书写的先后顺序若以葬年为断的话,则张献诚卒葬于大历三年最早,张佶卒于大历二年、葬于大历三年其父张献诚卒后,张任卒于贞元十五年。三方墓志均在为张献诚的叛变辩白,塑造其忍辱负重的忠义形象,叙事中以《张献诚墓志》最为详细,张佶墓志次之,张任墓志则一笔带过。张献诚作为当事人,撰者自然竭尽全力地为其洗白,张佶去世较早,离安史之乱较近,对从逆经历较为敏感,随着时间的推移,张氏子弟对叛乱的记忆已经模糊。至于一直跟随张守珪、张献诚父子征战的张献甫应也参与了安史叛军,但在他的墓志中隐去了这段经历,直接以“始筮仕于幽蓟”“以两兄之故,中佐军于巴梁”等语带过[1]。可见张氏子弟有意洗白、抹杀曾经的仕伪经历。

自张守珪后的张氏第三代,仍然在军事上颇有建树,在已有墓志或传世文献记载的张佶、张任、张煦、张遵四人中,除张佶早逝,其余诸子皆任职藩镇。与张献诚一辈相似,张佶等人的入仕也赖父祖恩荫,如《张佶墓志》称“邓公当拥旄之寄,加曳履之贵。公遂拜太子洗马,特授朝散大夫、太子家令”[13]198,张任“乃从勋荫调集,受太常寺主簿”[3]773,张遵“公少以门荫授解褐官”[4]108。恩荫乃封建时代统治阶级的特权,唐代职事官、散官、勋官以及爵位均可荫及子孙,然而恩荫入仕者多经铨选后再授官,“其父祖应稍有影响力,才能从班而任职”[14]。张佶以从五品上职事官、张任以从七品上职事官入仕,起家品级皆不低,二人为张献诚子,能得此优待,应当是唐廷笼络安史叛将的手段之一。张遵为张献弼子,便没有如此待遇。虽然张遵起家官职不及张佶、张任显贵,然其仕途发展却优于二人。张佶早逝,只历太子家令,银青光禄大夫、试鸿胪卿、又试殿中监等散官、试官这类不掌事权的闲职(9)唐代散官为序阶之用,并不拥有实际权力,试官在则天、玄宗以前尚掌实事,后来选授过滥,便逐渐不掌事权。参考杜文玉《论唐代员外官与试官》,载《陕西师大学报》(哲学社会科学版)1993年第3期,第90-97页;李锦秀《唐代“散试官”考》,见《唐代制度史略论稿》,中国政法大学出版社1998年版,第198-210页;陈志坚《唐代散试官问题再探》,载《北大史学》2001年,第1-14页。。张任寿命较长,德宗初年被河东节度使马燧辟为左马军使兼掌牙卫,建中之乱,德宗出逃,张任前往觐见,“上嘉其忠,行在所授汾州司马,累迁蔚州刺史兼殿中侍御史,充节度副使”[13]198,并死于任上。张遵的经历比之张佶、张任要曲折许多。张遵于贞元十四年(798),二十岁时入成德节度使幕府,授押衙兼内院兵马使,后来卷入成德王承宗叛乱中。张遵借太夫人裴氏病卒一事,丁忧归东都,其墓志载:

公既丁外艰,成德军众请墨缞从军。公恳乞葬毕,羸形泣血,行路哀之,固请一身归葬,妻子男女悉留镇州。承宗许护丧归东都。葬毕,犹隐居故里。[4]108

张遵不顾众请,坚持丁忧,可能出于避祸的考虑。王承宗任节度使时,成德与唐朝廷之间的关系时常不合,甚至几次发生冲突,而当时正处于唐室中兴的宪宗朝,张遵肯定有所顾虑,才急于离开成德,并将妻子儿女全部留于成德治所镇州(治真定,今河北正定)。待治理完丧事,张遵也不再返归成德,而选择隐居故里,这也证实了张遵因避祸逃离成德的设想。张遵的“隐居”并没有持续多久就被唐朝廷起用,元和十三年(818),淮西平定,王承宗迫于形势,献地谢罪,并“以公一家维絷,尽放南归”,将张遵亲属放还。此后,“泽潞用兵”,张遵历任邢州刺史、洺州刺史,又转楚州刺史、亳州刺史;“溪獠侵边”,再迁邕州刺史、本管经略招讨处置等使[4]108。

张遵多次因地方变乱而调任,其升迁转调皆以军功才能,其同辈张煦在军事上取得的功绩则更为卓越,并在《旧唐书》《新唐书》中留下传记,这是张氏子弟在该辈分中唯一名留史传者。但由于正史记载的较为简略,又无出土墓志佐证,张煦的事迹反而更难知详情。史云张煦为张献恭之子,“尝随献甫征讨”[6]3497,以战功至天德军防御使,元和元年(806)升任夏州刺史、夏绥银等州节度使。可以看出,张煦一直任职于京西北藩镇,这与其叔父张献甫领禁军出镇咸阳,又任邠宁节度使的仕宦经历相吻合。元和八年(813)十二月,振武军逐节度使李进贤,宪宗以张煦率夏州兵两千赴振武平叛,次年正月,在河东节度使王锷的协同下,诛灭叛乱者。张煦因此移镇振武军,并于同年十二月逝世。

以上梳理了安史之乱后,张氏两代的仕途情况。安史之乱将仕于河北的张氏家族卷入叛乱中,张献诚及其从弟献恭、献甫甚至直接参与了叛军,然而这一仕伪经历并未对其家族造成太大的影响,反因归降之功,张氏子弟得到唐廷的优待,张献诚之子张佶、张任均以恩荫入仕。再结合两代人的仕途发展,可以归纳出张氏家族的仕进模式,即以父祖恩荫入仕,再随叔伯兄弟在军中效力,建立战功后,便升任地方刺史、节度使。张献诚、献恭、献甫三兄弟,以及下一代的张遵、张煦莫不沿着此条道路发展,家族在其中的传承作用十分显著并具有高度的稳定性。即使在名将辈出的唐代,这样频出将帅之才的武将世家也不多见,足见张氏家族发展之稳定性,而其中起到重要作用的因素在于跟随父兄从军的培养方式。对比张任与张煦,明显可以看出其中的差别,张任为张献诚之子,因为张献诚的归降,早年较得朝廷眷顾,然张任“少在京师”,作为“人质”任职长安而缺乏军中锻炼,在军事上建树较少。张煦不同,常随叔父献甫在军中征讨,便以军功升任夏州节度使。由此可见,张氏家族的仕进模式对其家族传承的重要性。然而,张氏家族这一培养模式之所以能够得以持续,则有赖于节度使制度以及藩镇体制在安史之乱后的发展。在用人方面,藩镇节度使具有较大的自主权,能够毫无避讳的辟任亲信文武僚佐(10)参考石云涛《唐代幕府制度研究》,中国社会科学出版社2003年版;刘琴丽《唐代武官选任制度初探》,社会科学文献出版社2006年版;冯金忠《唐代地方武官研究》,花木兰文化出版社2012年版。,这为武将群体提拔、培植家族势力提供了重要契机。自张献诚之后的张献恭、张献甫以及张遵、张煦都是依靠家族势力在藩镇幕府出任武职,最后得以逐步升任一方节帅,故张氏武将世家的形成与安史乱前的节度使制度息息相关,其发展又与安史乱后藩镇势力的扩张密切相关,从某种程度来说藩镇体制延续了唐代武将家族的生命力。

三、张氏家族婚姻关系变迁

张氏家族拥有如此强的稳定性,除了藩镇体制下独特的家族培养方式外,还与家族之间的联姻有着密切的关系。由于女性资料的缺失,笔者试图利用现有的墓志材料,来还原张氏家族的婚姻状况,从而考察婚姻对于张氏家族发展的作用以及张氏婚姻关系的变迁。张氏家族先辈中的张迁、张善才、张义福三代婚姻情况已不可考,张守珪妻陈尚仙有墓志传世,故能窥见一二,据《陈尚仙墓志》载:

夫人讳尚仙,字上元,累叶家于颍川。贵有从夫,荣则因地,遂特封此郡焉。庆流华宗,世食旧德。王父操,随盐州司马。大父惠,皇银州录事参军。烈考言,皇沙州龙勒府折冲都尉,夫人则都尉之长女也。[15]

张守珪妻陈尚仙出自颍川陈氏,当然,这里的郡望多为冒伪。陈尚仙曾祖为隋朝盐州司马,祖父为银州录事参军,父亲为沙州龙勒府折冲都尉,由此可见陈氏祖上三代均任职于西北,属地方中下层官吏。这与张守珪的家庭情况十分相似,均为地方中下层官吏,而张守珪的父祖都出自折冲府,陈尚仙的父亲也出于折冲府,两家联姻,家世门第均较为匹配。但两家仕宦地点不尽相同,可能存在世代联姻的可能,不然很难解释张陈两家非居一地,而如何结识的问题。

“献”字辈仅存张献甫妻崔氏的墓志。该墓志将崔氏家族的任职情况,书写得极为详细:

惟夫人之祖祧,清河胄也。曾祖讳融 ,皇中书舍人、太常少卿、修国史、国子司业,赠卫州刺史,谥曰文;祖妣,范阳卢氏。祖讳翘,皇中书舍人、尚书左丞、礼部侍郎、礼部尚书、东西二京居守,赠太傅,谥曰成。祖妣,范阳卢氏。考讳异,皇水部员外郎、渠州刺史。太夫人荥阳郑氏……外曾祖讳果,皇金紫光禄大夫、金吾大将军、礼部尚书、东京留守,谥曰孝;祖妣,陇西李氏。祖毓,皇殿中侍御史、棣州刺史。祖妣,范阳卢氏。[16]

崔氏出身名门,《新唐书·宰相世系表下》有崔氏详细的世系情况,唐时“崔氏南祖房”名臣辈出[17],其曾祖崔融以文名称于武则天朝,祖崔翘于玄宗朝历任要职,父崔异则为渠州刺史。崔氏家族之前的婚姻对象也是出自高门,比如他们多次与范阳卢氏联姻,其外曾祖曾官至礼部尚书、祖历棣州刺史,墓志中有“承宗门之鼎,贵舅族之耿”语。相较于前者,地方军府出身的张氏家族是以军功显达的,门第显然要低许多,张崔二族的婚姻当有特殊背景。据墓志载,崔氏贞元十年去世,时年32岁,而张献甫于贞元十二年,61岁时逝世,两人相差27岁,因而崔氏应该不是张献甫原配。按照唐朝女子结婚的高峰年龄在15-19岁之间[18],崔氏出嫁的时间应在大历十三年到建中四年之间,这期间张献甫正任职于山南。史载张献甫于建中三年(782),“从节度使贾耽征梁崇义于襄、汉”[6]3498,贾耽于大历十四年至建中三年任山南西道节度使,故张献甫从广德二年(764)随兄献诚移镇山南节度使幕府,至建中三年,共在山南十八年。崔氏父崔异曾任渠州刺史,渠州为山南属州,张氏家族兄弟在山南盘踞多年,两家可能在此期间交结。张崔二氏的婚姻,固然有唐人士族婚姻观念变迁的因素(11)唐代前后期士族门第的婚姻观念变化较大,参考孙玉荣、敖海平《试论唐代婚姻门第观念之演变》,载《社科纵横》2007年第3期,第142-143页。,也展示了张氏家族门望的提升,安史之乱后军功武将的社会地位得以显著提高,才使军功起家的张氏能与士族崔氏结合。

张献甫有一女嫁于卢绶,且墓志中明言张氏为续娶,关于卢绶的家世如下:

自先祖讳尚之,事魏至青州刺史。始分房第四,其家籍今为着世。书以故不称本系,不具传继可也。青州府君四世至冯翊韩城令讳羽客,以五言诗光融当时。生监察御史讳茂礼,监察府君生河中永乐令讳钊,永乐府君生济州司马讳祥玉,济州府君生魏郡临黄尉讳之翰。临黄府君二子:长互补郎中府君讳纶,缵韩城君诗业,尤有显名;次宝鼎府君讳绶,始以邠州节度使辟试太子通事舍人……[19]55

卢绶出自范阳卢氏第四房,其先世在唐时皆未至高官,却一直活跃于政坛上。卢绶兄纶以诗名闻世,为大历十才子之一,其侄卢简辞、弘正、简求大中年间皆历任藩镇节度使,《旧唐书》有传记传世。虽然卢绶本人未任高官,至卒仅为宝鼎县尉,但其家世清要,又以文名传世。武将出身的张献甫通过这样的联姻,存在提升自身门望的可能,这与张献甫娶崔氏女的目的是一脉相承的,正如张献甫女墓志中言“郎宁王娶清河崔氏,令仪明识,范于他族”。故张献甫嫁女时也同样将这一因素考虑在内,他在对夫人崔氏谈论自己的婚姻观念时说道:“常闻富贵者,生前之乐,后世之累也。不有高风懿范,累曷己哉?”[19]209-210由此可以看到,从张守珪到张献甫两代人之间婚姻观念的变化,前者与同为军府出身的陈氏结亲,后者则倾向于与士族、文学家族联姻。这一变化,不仅是观念的变化,更确切地说应是张氏这样的武将家族在地位提升后对家族门望的追求。

自张守珪后的张氏第三代又有《张任妻李氏墓志》存世,李氏也为张任续娶,墓志载李氏笄年为张任所聘,贞元十七年(801),“凡十七年而使君薨”,由此大体可推断李氏寿命为32岁,生于大历十年(775)。而张任于贞元十五年,50岁而薨,可推断他生于天宝九载(750),比李氏年长25岁。关于李氏的家世情况,其墓志记道:

按李氏裔自凉武王顺而下,凡十四代为公侯,为卿大夫。曾祖绍,故丹、郓二州刺史;祖晃,故宋州司士参军;父,故德州录事参军。[3]780

李氏同样攀附陇西郡望,其曾祖尚任地方刺史,及祖、父一为司士参军,一为录事参军,家世并不显贵。张任同辈中又有《张遵妻豆卢氏墓志》,豆卢氏却出自唐代名门望族,墓志载:

(张遵)婚故御史中丞忻王傅豆卢公讳靖女。夫人曾祖光祚,皇丹、延二州刺史;祖雄,皇司农卿、赠左散骑常侍。[3]905

豆卢氏曾祖豆卢光祚为太平公主婿,尚万泉县主薛氏,叔祖豆卢建又尚玄宗建平公主(12)见《豆卢建墓志》:“父皇正议大夫,丹、延、坊三州刺史,上柱国、开国公光祚,母皇万泉县主薛氏。”参考周绍良主编《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社1992年版,第1565-1566页。。祖豆卢雄官至司农卿,父豆卢靖女官至御史中丞,皆为唐朝高官显贵。豆卢氏与张遵在结亲之前还存在姻亲关系,“太夫人裴氏,即夫人外老姨也”,故张遵之母裴氏为豆卢氏姨母,张氏、裴氏、豆卢氏存在两代互婚的现象。这种联姻行为,当然对巩固家族地位与发展有着重要的作用。张遵在仕途上就曾投靠过伯舅裴氏,墓志载“(张遵)年廿,亲裴氏怀恋伯兄,遣省伯舅于镇州”,张遵入仕成德,就赖于舅家帮助,为他仕途的发展打下基础。

综合考察张氏家族三代的婚姻变迁,可以发现在张守珪一代,张氏家族的婚姻对象尚为军府出身的陈氏,其家世门第与张氏相当,祖上几代同为地方武官。到“献”字辈,尤其从张献甫的个人情况来看,他更倾向于士族以及文学家族,不管是自己续娶,还是嫁女,均未选择同等的将门家族。张任妻李氏的家世可能存在攀附冒伪的情况,但张遵妻豆卢氏的家世则极为显赫,其曾祖豆卢光祚为太平公主婿,叔祖豆卢建又尚玄宗建平公主,同时张氏又与裴氏、豆卢氏两家互为婚姻。在这样复杂的婚姻关系下,为张氏子弟的仕途发展提供了许多便利,也成为维系张氏将门家族繁荣的手段之一。

四、结论

唐代是世家大族走向衰落的关键时期,故学界对该时期的家族研究成果极多,然而对于以军功崛起的武将家族却鲜有人专门讨论,武将相关的论著又多集中于蕃将群体,对于唐代汉人将领的兴衰起伏却关注较少。汉人将门家族是如何崛起,他们是使用什么手段来保持家族的兴盛,他们的婚姻面貌又有什么特色,这是本文解决的几个重要问题。通过本文的梳理可以发现,张氏家族崛起于张守珪一代,由于唐玄宗时期用兵西北、东北,为地方府兵出身的张守珪提供了立功疆场的机会,其相继担任陇右、幽州节度使。然而,由于边疆节度使制度的发展,使唐朝形成内轻外重的局面,又给唐朝廷埋下动乱的隐患,身为幽州节度使的张守珪受到了唐朝廷的严格防范,却仍无法阻止后来安史之乱的爆发。张氏家族与安禄山有着密切的关系,毫无疑问卷入了此次叛乱,张守珪之子张献诚还被安禄山多次委以重任。然而,叛乱平定后,张氏兄弟的仕途并没有受到太大的影响,反而因归降唐朝廷得到了特殊的优待,这与安史乱后地方藩镇势力的增长不无关系。张献诚、张献恭、张献甫均官至地方节度使,其侄张煦、张遵这一代也辗转各地,任地方刺史以至节度使,探究其背后的原因,可以发现张氏子弟采取以父祖恩荫入仕、随父兄从军征战的仕进模式,为其家族持续培养将才,也保持了张氏的持续繁荣。这一培养模式与藩镇体制关系密切,藩镇辟属制度为武将出身的节度使提拔家族子弟提供了条件,将个人家族与藩镇势力结合起来,从而促进了唐后期武将家族的发展。

除此之外,张氏家族的婚姻关系也富有特色,为其家族的兴盛提供了帮助。从现有的材料看,除张守珪仍与同出武官系统的陈氏进行联姻外,从张献甫后,张氏便频繁地与士族及文官家族联姻。将门家族的张氏与士族文官家族联姻,有仕途上的考虑,也存在欲提高自身门望的可能,然而这并不意味着张氏转走从文之路,从而摒弃将门家族的特色。从张献诚四子张任墓志的一段描述可以看到,张氏子弟不惯于学习儒学、文学的特点,其载道:

少在京师,从儒者游,慕乡人选举之事。学为词赋,颇造堂室。痛诸生蚊成其响,蝇点其色,相覆以险,自专其媒,乃抚己叹曰:此求仁义,仁义远矣;此求文学,文学微矣。丧我元和,不如去之。乃从勋荫调集,受太常寺主簿。居无何,丁先府君之丧。七日杖起,三年血泣,终制之日,屏居深山。以为先贤之道,莫不文武;祖考之业,本于功名。且武在止戈,战惟除害。何必衣逢掖,冠章甫,然后为文乎?带缦胡,佩龙泉,然后为武乎?吾当味阴苻,师黄石,翁归中立,惟所任使,竖儒何有哉?[3]773

张任作为归降叛将之子,少时留于京师,作为唐朝廷控制河北降将的砝码,他在长安时从儒者学习,希望能走科举之路,然而却痛恨“诸生蚊成其响”,放弃科举,最终以勋荫入仕。张任对儒生行事作风的批判,实际是他出身习武之家,缺乏文学技能,难以融入其中的体现,所以他才不得不放弃科举。墓志言“祖考之业,本于功名”,便帮助张氏先祖的政治前途是有赖于战功,故不必拘泥于文学科举之路。张任墓志中的这番言论绝非偶然,以功勋显达的张氏家族,即使到第三代,仍然保持不通熟文儒的将门特色。

最后,我们可以看到张氏家族从府兵制尚未隳坏的张善才、张义福算起,到成长于节度使制度下的张守珪,再到藩镇时代的张献诚、张献恭、张献甫及张任、张煦、张遵这一辈,一共历经五代却仍保持将门的特色,并能维持家族的长久不衰。尽管其间还经过了安史之乱,张氏家族不仅没有衰落,还名将辈出,不得不说该家族顽强的生命力。由此可见,安史之乱对唐朝的政治、军事、社会都造成了极为重大的影响,但将历史场景锁定在一个家族时,我们发现唐代社会的变迁对武将世家的张氏影响较小,甚至可以说藩镇时代的动乱以及藩镇体制的特质反而促进了武将家族的发展。这与人们印象中社会动乱会给个人及家族造成灾难的情况不同,事实上,不同的社会面貌都存在利益者,而武将家族正是唐代藩镇体制下的利益阶层。