讴歌抗洪壮举 弘扬大禹精神

——《大禹治水》创作心路解析

2022-05-31吴德强byWuDeqiang

文/吴德强 by Wu Deqiang

(中国石雕艺术大师)

大禹治水是中国古代著名的神话传说故事,有着极为广泛的传播范围与认知程度。无论正史,还是野史,都有文字记载;无论是耄耋老人,还是黄发儿童,都耳熟能详。他在洪涝灾害治理中,取得了重大成就,体现出了强烈的奉献精神,凝聚了中华民族历史上一代代水利人所共有的精神风貌与理想追求,成为中华民族精神核心价值的基石与旗帜。他的事迹与精神值得在历史文献中得到记载,值得在文艺创作中得到表现,以让历代人们铭记并弘扬。因此,本人根据当前水涝灾害频发的时代事件,呼应历代人们尊崇的大禹精神,创作了《大禹治水》雕塑。以下从创作缘起、文本调研、理念分析、造型手法、材料材质五个方面予以剖析,以期得到业界专家与同仁指正。

一、创作缘起

洪涝灾害自古就是对人类生命及财产安全产生极大危害的自然现象之一,严重影响了人类进步与生存环境的发展。经统计,上个世纪中国爆发了三次最大洪水:1931年,中国发生特大水灾,有16个省受灾,受灾人口达1亿人,死亡370万人,令人触目惊心。1954年大水灾导致全国受灾面积达2.4亿亩,死亡3.3万人。1998年大水灾,全国共有29个省市遭受了洪涝灾害,受灾面积3.18亿亩,受灾人口2.23亿人,死亡4150人,直接经济损失达1660亿元。本人经历了1998年特大灾害,对灾害给人们带来的痛苦感触极深,对党带领全国人民抗洪救灾的场景,尤其是人民解放军在抗洪抢险中表现出来的奉献精神深受震撼,除了积极捐款捐物,内心里还有一个想法就是,创作反映抗洪抢险的艺术作品,来表达自己的敬佩与感激之情。

二、文本调研

大禹治水是中国古代著名的的神话传说故事,上古大洪水传说。他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,任崇伯和夏伯,负责治水。但是,关于大禹治水具体内容,在我国有多种流传形式,主要分为神话与传说两种类型。

1、作为神话传说的大禹治水,版本如下:约5000年前,滔滔洪水肆虐着中华大地。部落首领尧在大家推荐下,认命鲧治理水害。鲧初期没有取得成功,后来在乌龟的帮助下,飞到天上盗取了“息壤”,扔到洪水中筑起高高的堤坝,即将成功。天帝发现后,派火神祝融夺回息壤并将鲧杀死。鲧死不瞑目,尸体3年不腐,腹生大禹。大禹子承父业,导小水入川,导大水入海,最终成功治理了洪水。

2、作为文字记载的大禹治水,在《山海经》《论语》《尚书》《孟子》《墨子》《淮南子》《史记》《吕氏春秋》《华阳国志》等典籍中的基本内容为:

尧在位期间,洪水肆虐,淹没人们的家园,夺去了无数人的生命。鲧、大禹父子二人受命任崇伯和夏伯,负责治水。鲧沿用筑堤堵水的方法,历经九年努力而失败,最终被放逐而死。大禹利用西高东低的地形,以疏通河道为主,带领人们把河水导流到大海里。治水期间,大禹曾“三过家门而不入”。13年后,洪水终于被大禹制服,天下开始安定。

通过对比发现,无论是作为神话还是传说,大禹治水的核心内容都是一样的,涉及的母题、主题都是大致相同的:大禹作为英雄成为原始初民们最敬仰的人物,其既是王又是神,是神的人化或者说人的神化,真实地记录和反映了民众的敬仰之情。

三、理念分析

在危难之中,大禹率领民众与自然灾害中的洪水斗争,具有勇气与担当;避免父亲的失败策略,吸取教训,灵活变通,体现出战胜困难的聪明才智;为治理洪水,长年在外与民众一起奋战,置个人利益于不顾,表现了强烈的奉献精神。当然,对于“三过家门而不入”,还有另外一种说法,禹作为“败军之子”鲧的儿子,在没有做出成绩弥补鲧给国家和人民造成的损失之前,实在不敢进家门。两种说法虽有差异,但本质上一致,都表明大禹自觉而强烈的社会责任心。由此,在广泛阅读有关大禹治水的文献资料基础上,总结出了大禹及其传人在长期治水实践中形成的光辉精神。主要内涵包括:艰苦奋斗,坚忍不拔的创业精神;公而忘私、忧国忧民的奉献精神;尊重自然,因势利导的科学精神;以身为度,以声为律的律已精神;严明法度,公正执法的治法精神;民族融合,九州一家的团结精神。这“六大精神”不局限于大禹一个人身上,而是凝聚了中华民族历史上一代代水利人所共有的精神风貌与理想追求,是中华民族精神核心价值的基石与旗帜。

四、造型手法

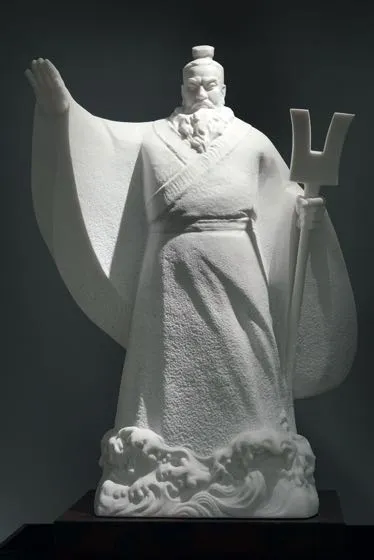

《大禹治水》长86cm,宽58cm,高120cm,汉白玉材质。在创作手法中,主要采取了具象写实与意象概括结合的方式。

其中,具象一直是本人所擅长的塑造方式之一。由于从小在“世界石雕之都”惠安崇武的海边长大,一直就被惠安石雕技艺的独特魅力所吸引。在创作中,我坚持传承与创新相结合,一方面积极借鉴中华民族优秀传统技艺,从古代建筑园林、佛教造像和摩崖石刻中汲取营养,从泥塑、面塑、剪纸等民俗艺术中寻找灵感;另一方面努力在思想、理念、手法上开拓创新,积极向学院派的写实主义学习,形成了以具象写实为特征的艺术个性和风格。本人理解的具体形象,是艺术家在生活中多次接触、多次感受、多次为之激动的既丰富多彩又高度凝缩了的形象。具象不仅是艺术家感知、记忆的结果,而是打上了个人情感的烙印,经受思维的加工处理,综合了生活中无数单一表象以后又经过抉择取舍而形成的。

意象可以说是人类最为原始、古老的雕塑表现形式。古代具象的再现能力还未到达高水准,抽象表现的审美尚未形成前,人类的“雕塑”都是以意生相的,由此产生的作品往往有所凝练、省略、突出和强化,但整体上又不离开形体的外在表现形态。意象不是一般的事物形象,而是艺术家把主观、客观融为一体而形成的艺术形象。正如美国诗人庞德在《意象主义者的几个“不”》中认为:“意象是一刹那间思想和感情的复合体”。意象强调客观事物,以客观约束主观,竭力避免改变客观事物的形状和性质,赋予客观事物以某种象征意义和生命情感,让主观激情和客观形象成为一个自身完整的复合体。对于雕塑家而言,意象雕塑近似于现实的具体物象,但又相异于具体物象,其原因在于意象雕塑体现出了雕塑家的主观处理。雕塑家对现实中的具体物象进行整体的分析,运用简化、归纳、省略等具体手法,使作品产生整体概括甚至朦胧的艺术效果。

本人在艺术创作方面,曾受著名雕塑家洪世清的影响,追求时空和天然的魄力,倡导“三分之一工艺,三分之一天然,三分之一时空”的创作方式。在《大禹治水》这件作品的创作中,我采取了写实与写意结合的方法。整件作品制作上是写实的,突出人物形态及场景的刻画;刻绘上又有写意的成分,因为创作上要有所取舍,不能面面俱到。在具体刻画中,对作品的空间营造、结构穿插等方面采取了写实的处理手法,紧紧抓住了人物表情、动态等关键处,在不重要的环节进行大胆的省略,起到了删繁就简、立意标新的作用;在作品意境、气势、韵味等方面以写意手法来突出内心想象力,产生了藕断丝连、意到笔不到的艺术效果。

吴德强《大禹治水》汉白玉 86×58×120cm

因此,本人在《大禹治水》中采取具象表现的目的是,借助精细刻画的细节来突出人物形体给人们带来的视觉感知;意象表现的目的,发挥人们丰富的心理想象力,在物质形态的造型基础上,将人物形象设置在历史场景与现实场景中,塑造出更大的时空来。塑造上,采用精炼的雕塑语言进行刻画,去繁就简、循石造型。形态刻画尽量严谨、精细而不失灵活,方正端庄而不失自然。在一些细节处理上狠下功夫,比如松动的衣领处理与飘动的袖口似突出大禹的动作;脚下部分与水浪的结合处理,突出故事背景;右手扬起,似乎向民众示意,给与精神鼓励;右手紧握挖渠用的耒耜,显示无比的斗志。人物上半部分细腻入微的塑造过渡与下半部分粗旷的自然肌理对比,增加了作品的丰富性与可读性。构图上选择稳重简练的三角构图形式,表现大禹的伟大民族精神与公而忘私的奉献精神。

五、材料材质

白色大理岩色彩洁白如玉,质地细腻,适合精雕细刻,能够表现崇高凝重的主题,与源远流长的惠安石雕技艺极为契合。惠安雕艺注重人物表现的线条、结构、形态,讲究形神兼备、富有动感和气势与震慑人心的动态美、神韵美,突出纤巧、精细、神奇的艺术语言,追求富赏心悦目的艺术效果。这些特质都可以在大理石材的刻画处理中得到完美的实现。经过了创意设计、绘制纸稿、开大荒、打制粗雕、精雕细刻、打磨抛光等处理工序,大禹在纯洁、朴实而又显华丽的大理石材映衬下,一方面显示出不除水患决不罢休的豪情壮志,又显示出悲天悯人的博爱情怀,由此丰富了人物个性。

结语

历史上,大禹一共花了13年的时间,让咆哮的河水失去了往日的凶恶而驯驯服服地灌溉田地,让泥淖沼泽变成粮仓良田,使得人民过上幸福富足的生活。除了治理水患,大禹还根据山川地理情况,将中国分为冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州总共九个州,铸造了预示王朝传递的“九鼎”,构筑了中华大地稳定发展的初步格局,体现了他在政治、文化方面的多方面才能,可谓功绩卓越,值得永远铭记。在暴雨洪水频发的当前季节里,抗洪救灾任务艰巨,古代传承下来的大禹精神值得弘扬,新时期的大禹精神需要去谱写、讴歌。作为一名雕塑家,不一定能够亲临现场,以实际行为投入到抗洪抢险之中,但可以秉持强烈的社会责任感,通过手中的艺术创作,去讴歌新时期的大禹精神,实现文以载道、艺以传情的社会职责。