浅析中国当代装置艺术中的民族性语言

2022-05-31王觅byWangMi

文/王觅 by Wang Mi

(上海大学上海美术学院)

艺术之于人类,既是一种独特的生命力,也是一种深切的人生体悟。艺术形成于现实世界却也完成在精神世界中,不同时代、地域、民族的艺术都有其独特的气质样貌和文化积淀。这其中蕴含着各民族不同的审美理想与审美追求,从而构建起各民族独具个性特征的艺术语言。艺术语言的民族性从精神层面出发,作为民族精神生活的一部分展现出具有整体性面貌的审美特征。它是一个开放、包容,兼容并蓄的文化概念,并作用于民族艺术的形式、观念、方法等因素之中。艺术作品中的民族性源于生活而又不同于日常生活,日常生活中的文化特征,往往通过人物、环境、生活道具、语言习俗等文化事件所显示出来,而艺术语言中的民族特色则是将这些特征进行抽象与概括,常以内涵和气质方面的特点表现于艺术作品之中。[1]

回顾中国传统艺术千年的发展历程,碑篆、书画、雕塑等经典艺术语言具有深厚的民族性。中国当代装置艺术在发展之初就因其作品中所蕴含的民族文化而备受瞩目,从而受到艺术界的关注与研究。中国当代装置艺术在发展过程中经历了从模仿西方到发掘本土艺术语言的过程,20世纪80年代中后期,国内当代艺术家清醒地意识到,在当今全球化艺术发展背景中,只有摆脱了对西方艺术作品形式表象的单纯性模仿,通过当代艺术语言复兴传统文化才能使作品更加具有集体共情能力。著名理论家王琦先生曾讲过:“所谓的国际性艺术,是由世界各个国家具有强烈本土特色的艺术所联合产生的。缺乏民族性就谈不上国际化。而富有民族特色的艺术作品,在国际舞台也会崭现光辉并取得一席重要之地。”[2]这也表明,民族性建构的重要性已经充分被艺术界所深刻察觉,这也为当代装置艺术在本土的良性发展提供了丰富的资源和养分。正像评论家高名潞所说的:“不管我国先锋派画家是如何试图运用西方形式语言去创作,如何超脱于本民族的传统文化载体,他们的作品终究会体现出浓厚的‘本国特色’。”[3]如同批判家们所言,当代艺术家运用民族化艺术语言创作的装置作品不但在国际领域中获得高度评价,同时也反映出艺术家们对传统文化的深沉热爱与不倦追求。

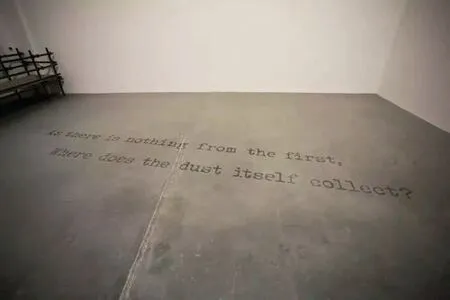

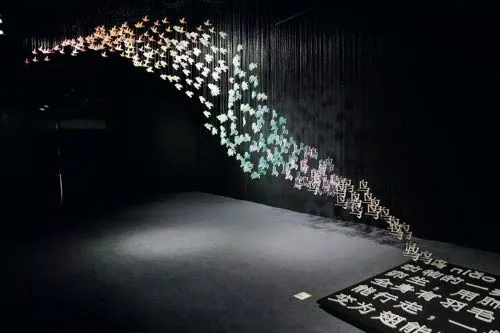

我国拥有深广博大的传统民族文化艺术宝库,这为民族文化艺术的发展创造了大量取之无穷,用之不竭的优秀传统文化资源。传统文化也对中国当代装置艺术的发展起到了深广的推动作用。艺术家们将个人经验结合本土艺术元素形成独异性的艺术语言,从艺术规律出发,将作品与社会之间建立更新的“在场”关系。如,徐冰的装置作品《何处惹尘埃?》(图1),作品缘于艺术家在911事件中对于生命的反思。艺术家将从现场搜集来的一包尘埃当做创作对象,在禅宗文化的影响下,徐冰将尘埃吹散在展厅地面上,使地板表面呈现一片安静的灰白色,并露出二行由英文写成的中国七世纪禅语。作品将禅宗思想与当代艺术结合,主体物虽是微小的尘埃但却能瞬间直击观者的内心世界引发共鸣。徐冰秉持着东方文化质朴和睿智的精神,通过对新旧艺术语言的改造运用,为作品的读释增添了思索的途径。他认为:“虽然我所创作的作品越来越不像标准的艺术,但我仍然要求自己的工作是饱有创造意义的,观点是正确的、结实的,对人的思想是会产生影响的,再增加一个:对社会发展是有利的。”[4]当代装置艺术在国内发展轨迹也证明了这一点,艺术家秉承民族特质的艺术语言与思维方式对当下正在发生的社会现实问题进行剖析、反思,运用多样化的媒介材料将传统与当代融合贯通。在装置作品《鸟飞了》(图2)中,徐冰对汉字与图像进行了全新的阐释。作品以时间的绵延为线索,运用400多个简、楷、篆、隶以及象形文字写成的“鸟”字为元素,将汉字的发展演变以三维空间的立体装置形式铺陈开来。通过作品我们可以看到汉字符号由文字形态逐渐演变为动物形态的“鸟”缓缓飞向远方。这个过程中似乎将真实和幻想交叠,而作品中鸟字的复数性语言应和了我国传统哲学中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”。徐冰希望通过作品中这群翩跹飞动起来的“鸟”,演绎出文字在挣脱各种限制和束缚回归它所代表的自然形态的过程,从而与最初“鸟”的形象实现连接。作品《背后的故事》(图3),由干枯的植物、纤维、纸张以及很多日常生活中常见的废弃物组合而成,在半透明的玻璃展柜中呈现出一幅幅古意十足的、“复制”出来的中国古代山水画。作品正面空灵的意境中,雾气氤氲衬托出的山水充盈的景象与作品背面废物累积、杂乱无章的现实构成巨大的反差。他借用中国绘画的审美理念,以装置艺术的形式将传统山水画进行重构,更新了人们对传统绘画的既定认知模式。此系列中六件横向制作的装置作品所呼应的是中国传统山水画手卷的观看方式,这种对传统绘画元素重构的尝试打破了二维图像呈现的惯有形式。《背后的故事》虽未用传统笔墨进行绘制但却运用了中国画的传统特征与审美原理,以装置艺术的形式重构出中国文化精神。由此可见,艺术作品中的民族特征源于社会生活而又不同于日常生活,社会生活中的民族特征常以个人、风景、地域景观、生活习俗等物化现象显示出来,而艺术作品中的民族特征则是借助于美学的特殊手法对这种特征进行抽象与概括,常以精神上气质上的民族特征体现于艺术作品之中,与观者产生共鸣。

图1 徐冰《何处惹尘埃》

图2 徐冰《鸟飞了》

图3 徐冰《背后的故事》

我国的传统文化中,儒、道、禅三境均呈现出了自己的文化风貌特征。儒境丰实、道境空灵、禅境静寂,三者的审美观及风格面貌交织体现,共同构成了浑然圆成的审美意象。中国传统美术偏重于主体情感的表达,孟子的“尽其心、知其性,“善养”“浩然之气”就可“万事皆备于我”,对于本土画家重视自我人格表达,重视自然灵气的培养,都产生了重要的影响。[5]在当代艺术家谷文达的装置作品中,我们可以清晰地看到一条中西交汇的叙事线索,作品植根于中国艺术经典与审美趣味,蕴含深厚的中国传统文化,显示出谷文达在当今国际化语境下秉承和坚守的东方美学视角。谷文达于八十年代中期开始探索中国当代观念水墨美术,艺术创作多以水墨装置为表现形式,并与他所创造的伪文字、变体文字相结合。90年代初谷文达移居美国后,他对水墨艺术创作有了更加深刻的理解,中国传统文化中的水墨不再单纯作为信息传递的媒介,更成为当代艺术家对文化现象进行深度反思的一种艺术表达方式。在水墨装置作品《静则生灵》(图4)中,艺术家希望打破传统艺术创作中媒介使用的边界和局限性,拓展水墨艺术更多的表现力与可能性。画面中夺目的红色符号化形状蕴涵着强烈的批判意味,作品的背景部分运用书写和水墨蕴染的表现手法着重突出中心部位层叠堆积的红色纤维物。红色区域有类似中国传统印章形状的装置,装置四周与红色符号相呼应,在视觉上形成巨大的冲击力与压迫感。卢辅圣先生曾说过:“谷文达早期水墨绘画创作将我国古代文化的精神内质与西方观念融合为一,以中国传统水墨绘画材质体现西方美术的符号图式,在‘依照西方现代美术来影响中国画’的同时,又渗透出对中国传统的深深迷恋。”[6]跨越千禧之年,谷文达逐步探索把中华传统人文的建筑元素和大众文化相结合,以《中园》寓意着绿色生态的中国环境,作品设计以大自然为创作媒介,并与中国汉字中的神韵相结合,在植根民族文化的基础中将我国古典的园林艺术形态和当代人文元素融合,最大程度地把中华民族传统文化精髓对外传播与推广。策展人黄专表示这种观念的融合并举是一次重大实践。它的主要目标是创建一个植根于我国本土的、全新的绿色生活理念。谷文达作品中传统审美思想的体现离不开他对中国传统文化的理解与热爱以及对西方文化的系统认知。他曾说过,纯粹的大自然景观中并没有理想美,唯有将人的灵性投入于其间才能展现它的真正价值。回顾谷文达、徐冰、王天德的装置作品可以发现,当代艺术家有着鲜明的本土特质,他们借鉴中国传统文化并结合当代艺术语言与媒介材料,对作品进行本土化改造,在探索艺术创作路径的过程中显现出强烈的文化自觉性。

图4 谷文达《静则生灵》

装置艺术与其他艺术门类相比在我国发展的时间仅有三十多年,一些优秀的艺术家在创作过程中努力回归自身文化语境,对传统文化及当下的现实文化现象进行借鉴、结合。但仍需注意的是,装置艺术中体现的传统文化元素不能简单等同于概念化的符号语言。装置作品中的文化符号要体现充沛的文化精神和历史底蕴,要有利于彰显作品的艺术性。艺术家要通过民族元素的运用使作品体现中国特征,提升民族风范。此外,装置艺术的革新也应该基于中国传统文化,并且兼容并蓄的吸收融合外来文化,既要防止对西方艺术一味的模仿,也要避免过度的复古。让国际化的资源为我所用,使之形成具有我们个性特征的中国艺术。只有植根于民族文明之中的文化艺术才能真正拥有世界性的语言价值,也就只有在世界性这样的一个前提下谈民族性与地方性,才能拥有真正价值与意义。