清营汤加减治疗糖尿病皮肤斑疹或瘙痒的疗效分析

2022-05-31黄增华李侠

黄增华 李侠

277400 山东省枣庄市台儿庄区中医院,山东 枣庄

糖尿病性皮肤斑疹或瘙痒大多是由于血糖过高导致的末梢神经功能受损,或皮肤真皮浅层的组织胺和其他炎症因子释放过多刺激末梢神经,使末梢神经处于敏感状态,从而形成斑疹或瘙痒,严重影响患者的生活质量[1]。糖尿病性皮肤斑疹或瘙痒主要的临床表现为全身泛发性皮肤瘙痒,伴有局部干燥、增厚、脱屑等皮肤病变,若患者因瘙痒抓破皮肤,还可能导致感染[2]。现代医学多采用抗过敏药物控制病情,但缺乏针对病因的特异疗法。随着中医药学的逐渐发展,其辨证施治的治疗理念,可为糖尿病皮肤斑疹或瘙痒患者的治疗提供新的方向[3]。基于此,本文就清营汤加减治疗糖尿病皮肤斑疹或瘙痒的临床疗效展开研究,现报告如下。

对象与方法

选取2018年7月-2020年10月山东省枣庄市台儿庄区中医院内收治的糖尿病皮肤斑疹或瘙痒患者38例,随机分为参照组和研究组,每组19 例。参照组男10例,女9 例;年龄47~82 岁,平均(66.36±15.19)岁;糖尿病病程3~15年,平均(9.43±2.12)年;皮肤斑疹或瘙痒病程3~15 d,平均(9.94±3.42)d;体重指数23~27 kg/m2,平均(25.49±1.22)kg/m2;糖尿病类型:1型糖尿病2例,2型糖尿病17例。研究组男11例,女8 例;年龄47~82 岁,平均(65.89±14.96)岁;糖尿病病程3~15年,平均(9.41±0.99)年;皮肤斑疹或瘙痒病程3~15 d,平均(9.82±3.39)d;体重指数23~27 kg/m2,平均(25.51±1.20)kg/m2;糖尿病类型:1 型糖尿病1 例,2 型糖尿病18 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审批。

西医诊断标准:符合《2014 美国糖尿病指南:糖尿病诊疗标准》中关于糖尿病的诊断标准[4]。

中医诊断标准:均符合《中医诊疗方案》中糖尿病的诊断标准[5]。

纳入标准:①确诊为糖尿病皮肤斑疹或瘙痒的患者(入组时存在斑疹以红或暗红为主,兼有热毒则常伴有脓肿、疼痛、口渴,脉象或滑或弦);②无严重心、肝、肾功能障碍者;③所有研究对象均自愿参与本研究,并签署知情同意书。

排除标准:①患有其他可引起皮肤斑疹或瘙痒疾病患者;②近期有皮质类固醇激素、抗组胺药物使用者;③精神、语言障碍者;④对本研究所用药物过敏者。

方法:①参照组:给予常规治疗,盐酸西替利嗪片(生产企业:齐鲁制药有限公司;批准文号:H19990321;规格:10 mg×12 片)1 次/d,1 片/次口服治疗。②研究组:使用清营汤加减治疗,整方如下:玄参、丹参、银花、连翘、菊花、茯苓各15 g,丹皮、荆芥、防风、桑叶、半夏、陈皮、白术、蝉蜕、地肤子各10 g,栀子9 g,甘草6 g;以水煎服,1次/d。在此基础上,上肢加桑枝,下肢病变加川牛膝、滑石、竹叶,且治疗期间嘱患者停止所有口服及外用药物,只保留降糖药物。两组患者均持续治疗3周。

观察指标与疗效判定:(1)统计两组患者的总有效率。临床疗效评定标准:①痊愈:患者体征完全消失或基本消失,皮损情况恢复正常;②显效:患者体征均有显著改善,皮损恢复程度>80%;③有效:患者体征有部分改善,皮损情况恢复程度20%~79%;④无效:治疗期间患者病情加重或治疗后症状无改善[6]。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。(2)两组患者治疗前后体征评分:用《中国临床皮肤病学》拟定的证候评分表为所有研究对象治疗前后体征进行评分,评分与症状改善程度呈反比[7]。(3)两组患者治疗前后血糖水平比较:检查患者空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPPG)及糖化血红蛋白(HbA1c)等指标。

统计学方法:数据应用SPSS 20.0统计学软件分析,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

结 果

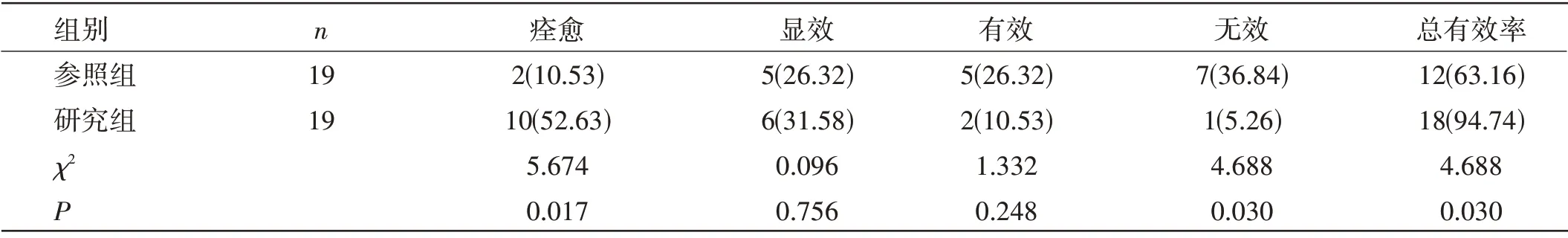

两组患者治疗总有效率比较:参照组患者治疗总有效率低于研究组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗总有效率比较[n(%)]

两组患者治疗前后体征评分比较:两组患者治疗前体征评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);参照组患者治疗后2 周、治疗后3 周体征评分高于研究组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后体征评分比较(±s,分)

表2 两组患者治疗前后体征评分比较(±s,分)

组别 n 治疗前 治疗后2周 治疗后3周参照组 19 13.09±2.14 9.34±3.09 8.52±3.16研究组 19 12.98±2.23 7.06±2.51 4.76±1.48 t 0.155 2.496 4.697 P 0.878 0.017 0.000

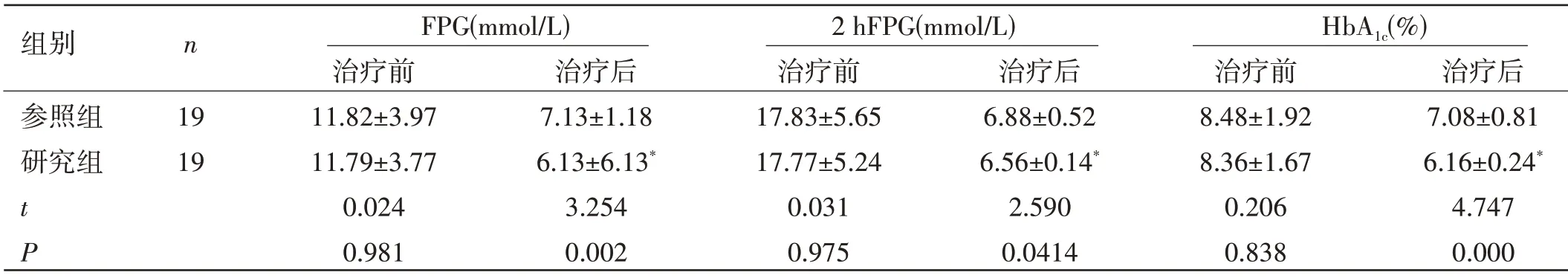

两组患者血糖控制效果比较:治疗后参照组患者FPG、2 hPPG 及HbA1c低于研究组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者血糖控制效果比较(±s)

表3 两组患者血糖控制效果比较(±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05

组别 n FPG(mmol/L) 2 hFPG(mmol/L) HbA1c(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后参照组 19 11.82±3.97 7.13±1.18 17.83±5.65 6.88±0.52 8.48±1.92 7.08±0.81研究组 19 11.79±3.77 6.13±6.13* 17.77±5.24 6.56±0.14* 8.36±1.67 6.16±0.24*t 0.024 3.254 0.031 2.590 0.206 4.747 P 0.981 0.002 0.975 0.0414 0.838 0.000

讨 论

糖尿病患者的皮肤瘙痒,多是由于患者末梢神经病变所导致的皮肤感觉异常,多发生于老年人。老年患者皮脂腺分泌减少,皮肤干燥,洗澡次数比较多,皮脂腺分泌的脂溢性物质在皮肤上存不住,造成皮肤干燥,容易发生瘙痒。现代医学对于糖尿病皮肤斑疹或瘙痒尚无特效药,只能通过血糖控制和抗过敏药物进行病情控制,因此,长远应用价值不高。

中医认为糖尿病皮肤斑疹或瘙痒属“血风疮”,因肝经血热、脾经湿热、肺经风热交感而发热,是一种自觉瘙痒,临床上无原发损害的皮肤病。皮肤瘙痒中医辨证有虚证、实证、虚实夹杂。实证有风痒、湿痒、热痒、虫痒,而糖尿病皮肤斑疹或瘙痒属“热痒”,应以清热解毒、透热养阴为治疗原则进行辨证治疗。

清营汤属于中药“清热剂”范畴,由水牛角、生地黄、玄参、麦冬、银花、连翘、竹叶心、黄连、丹参等多种清热泻火、凉血解毒的药物组成。将其用于糖尿病皮肤斑疹或瘙痒患者的临床治疗中,可起到消炎镇痛、清热解毒的治疗效果。本文就此展开研究发现,在常规西药治疗基础上增加清营汤的观察组患者其治疗有效率显著高于单一采取常规西药治疗的常规组。分析原因,常规组患者的抗过敏药物虽有较佳消炎效果,但对患者皮损症状无较佳改善效果,故而其临床治疗有效率存在局限。而在此基础上增加清营汤,其汤中水牛角苦咸寒,归心肝胃经,有清热、解毒、凉血、定惊的作用;生地黄甘、苦、寒,入心、肝、肾经,具有清热凉血,养阴生津的功效;玄参甘、苦、咸、寒,入肺、胃、肾经,具有滋阴清热、解毒滑肠的功效;麦冬味甘、微苦,性微寒,具有养阴润肺、益胃生津、清心除烦的疗效;银花味甘,归肺经、心经、胃经,多用来清热解毒,还有凉血、止血的功效;连翘味苦,性微寒,归心、小肠经,具有清热解毒、消痈散结的作用;竹叶心性味为甘、辛、淡,属于小肠经,具有清热除烦、生津利尿的功效;黄连味苦、寒,入胃、大肠、心和肝经,具有清热燥湿,泻火解毒的功效;丹参味苦、微寒,入心包经和肝经,具有活血化瘀、凉血消痈、除烦安神的功效。再通过对患者进行辨证施治,根据病情加减药量,可以此取得显著治疗效果。

本研究结果显示,参照组患者治疗后2 周、治疗后3 周体征评分及治疗后的血糖指标均显著高于研究组。分析原因,常规组患者采取的西药疗法,以抗过敏药物为主,作为抗组胺药物,虽能快速消除患者炎性反应,但对患者局部皮损情况无显著改善效果,体征症状改善缓慢,难以在短时间内促进皮损表面修复。再加上激素类抗过敏药物可在一定程度上增加患者机体代谢负担,影响患者机体内循环,进而一定程度上影响患者降糖效果。而在此基础上增加清营汤,作为化痰清火、清营凉血为主的中医药方,其清热效果通过与抗过敏药物的有机联合,可取得更为高效的消炎效果。且清营汤方中银花、连翘清热解毒,轻清透泄,使营分之热邪外达,促其透出气分,可促进受损皮层快速修复,改善患者症状。清营汤不增加患者肝肾代谢负担,不影响患者机体内循环,且作为植物制剂,可一定程度上调节脏腑,减轻西药对脏腑及机体代谢的负担,保障患者的降糖疗效,控制患者血糖水平,这对避免高糖对皮肤斑疹或瘙痒的持续加重与反复发作具有积极意义。

综上所述,清营汤加减治疗糖尿病皮肤斑疹或瘙痒患者,可有效改善患者体征,并促进患者血糖恢复正常,疗效显著。