“活在音乐中的书”

2022-05-31孙国忠

孙国忠

我的英文藏书中,诺顿出版社(W. W. Norton & Company) 的书占了一定的数量,而且都是音乐学领域已有定评的好书。每次阅读或收藏诺顿出版的音乐著作,我都会想到上海音乐学院的一位老前辈——音乐图书馆专家郑显全先生。

我做学生的时候,上海音乐学院的图书馆坐落于汾阳路校园的北端,靠近淮海路。这是一幢亮眼的小洋楼。二层是阅览室,落地钢窗,打蜡地板,屋顶很高,面积并不很大的房间显得宽敞明亮。阅览室里有各种音乐期刊,还有一些重要的艺术、人文类杂志。除了供查阅用的多种词典以外,阅览室还安放了一些借阅量较高的图书复本,供师生在此阅读。图书馆的三层是陈列外文书籍的教师阅览室,通常不接待学生。记得第一次与几位同学一起踏入教师阅览室是由谭冰若先生领进的,谭先生特别向阅览室的管理人员打了招呼:“鉴于这几个学生的专业方向是西方音乐史研究,请允许他们在此查阅外文文献。”之后,外文阅览室就成了我经常出入的地方。尽管那个时候我的英文阅读能力尚属一般,但对英文书籍却越来越感兴趣,因为它们逐渐打开了我的学术视界。

图书馆楼的底层是借乐谱和图书的地方,面积不大,非开架借阅。借阅者可以从这里的卡片柜中查找自己想要借阅的书谱,也可以直接报上图书或乐谱的名称。负责出借工作的李老师是一位资深的图书管理员,五十多岁,业务极熟,你只要说出作曲家的名字及其作品,她就能马上从里面的书架上拿来你需要的乐谱。如果递给你的图书或乐谱是“保留本”,李老师还会操着天津口音特别叮嘱一句“请尽快归还”。与李老师一起工作的小戴老师同样待人谦和,工作认真负责。郑显全先生也在这个借阅室办公,坐在靠里面的一张写字桌旁。那时的郑先生年近六十,慈眉善目,虽然话不多,但大家都知道他是一位很有学问的音乐图书馆专家。郑先生通常不参与借阅工作,他坐在这里主要是负责图书和乐谱的编目,兼顾音乐文献的咨询。有时我晚上路过图书馆楼,还能看到屋内依然亮着灯光,原来郑先生下班后还在那里阅读和写作。后来我才得知,郑先生编纂的那本广受欢迎的《外国音乐曲名词典》正是他利用这个业余时间完成的。

因为经常去那里借书,我渐渐与郑先生熟悉起来,所以有机会向他请教一些有关音乐书谱的问题。1990年我赴美留学前,曾专门向郑先生告别。郑先生很高兴我能到UCLA(加州大学洛杉矶分校)这样的知名学府攻读博士学位,给予我许多勉励。郑先生有一项叮嘱我记得最牢:“你到美国读博士肯定要买书,看到诺顿出版社的书尽管买,因为诺顿出版的都是好书!”郑先生对我讲的这句话一点都没错,这么多年与诺顿的音乐书籍打交道,它们从没有让我失望过。

诺顿出版社是一家总部设在纽约曼哈顿的“百年老店”(1923年创办),从最初的创业起步,逐步发展成为全球出版行业的优质品牌,它始终坚持专业与普及兼容,学术著作与大学教材并存的出版定位。出版社创始人威廉·沃德·诺顿(William Warder Norton)有一句名言:“书籍是思想斗争的武器(Books are the weapons in the battle of ideas)。”正是基于对书籍功能的这种认识,诺顿出版社在牢牢抓住高等教育之根基的大学教材的同时,一贯重视人文领域一流学者的学术著作出版。“专业领域的领军人物应当将我们时代的知识带给公众”,这种明确且有特色的出版理念使得诺顿出版社赢得了众多学问大家的青睐,其中包括了罗素和弗洛伊德这样的一代宗师。

诺顿的音乐书籍出版历史悠久,成果骄人。毫不夸张地讲,诺顿已出版的音乐书籍,无论是音乐学术专著还是音乐教科书,都经受住了时间的考验。换言之,这些不同专题的音乐书籍几乎都成为相关音乐领域的经典著作或“标准读本”。诺顿音乐书籍的护封上通常都印有精選的诺顿音乐书目,这一音乐书目的“标题”相当醒目且耐人寻味:“活在音乐中的书”(Books That Live in Music)。

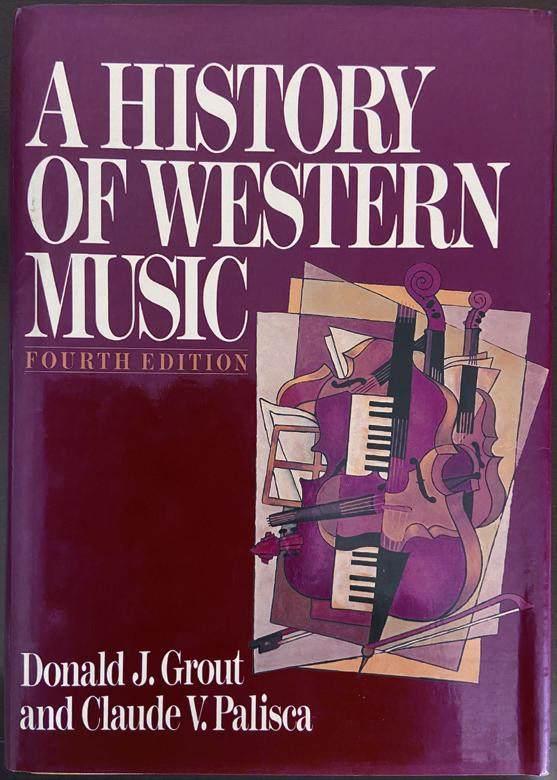

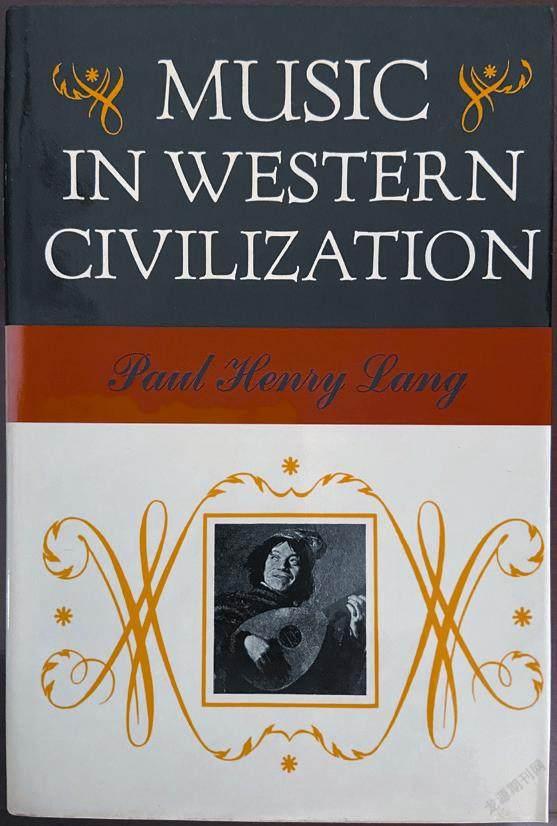

1990年秋季,我在UCLA读博后不久就开始买英文书,最初购买的一批书中就有两本名声很大的诺顿版音乐著作:唐纳德·格劳特(Donald Grout)与克劳德·帕利斯卡(Claude Palisca)合著的《西方音乐史》(A History of Western Musi,第4版)和保罗·亨利·朗(Paul Henry Lang)的杰作《西方文明中的音乐》(Music in Western Civilization)。前者是美国乃至整个英语世界本科生西方音乐史课程的通用教材,广受欢迎;后者被公认为学术性西方音乐史论的经典著作,影响深远。保罗·亨利·朗的这部单卷本音乐史大著(1941年出版,共一千一百零七页)展现了一位大学者的学术风范:视野开阔,知识渊博,语势厚重,见解独到。作者以文化史的视角与音乐风格阐释的思路,将西方音乐的发展历程镶嵌于西方文明的脉络中,在审视西方音乐人文内涵的同时,评说音乐文化的“时代精神”走向及其在艺术、学理层面的独特价值。朗在这部著作中所展示的宏大叙事风格的音乐史书写,与当代音乐学强调的专题细化、文本细读的研究路向显然不那么合拍。但是,这位人文主义音乐学大师洞见迭出的音乐史论和智性四溢的文化审思自有其不可替代的学术魅力,这种高屋建瓴的音乐史学品格独具风采,它在历史音乐学传统的建构中留下的深刻印记值得我们细细品味。

《西方文明中的音乐》中译本于2001年出版,在中国学界产生了很大的影响。我以为,每一个对西方音乐历史感兴趣的人都应该研读这部大著,无论是以音乐为专业的学生(尤其是音乐学专业的研究生)还是真心喜欢古典音乐的爱乐人,都能从中得到启迪并提升对西方音乐艺术及其文化蕴意理解的层次。

我在美国读书期间所购的多种诺顿音乐书籍不仅是我攻读博士学位课程时的重要读本,也是我学成回国在上海音乐学院任教以来经常要用的参考文献,其中让我最感亲切的是“诺顿音乐断代史丛书”。诺顿出版社一直对音乐史论尤其是音乐断代史丛书情有独钟,从二十世纪四十年代至今已出版了三套西方音乐断代史丛书,伴随我博士学业的主要是二十世纪七十年代后期陆续出版的第二套丛书:《诺顿音乐史导论丛书》(The Norton Introduction to Music History)。那个年代,UCLA音乐学系的每位教授开设一门音乐断代史研讨班课程时,都会推荐这套系列中的相关著作作为研究生研修此课程的参考读本。尽管这一系列冠以“导论”的名称,但这里的每部断代史写作都汲取了当时各个音乐领域研究的新成果,学术底蕴丰厚,堪称西方音乐断代史的优秀文本。这些著作的内容不仅涉及相关时代中音乐发展的主要脉络和艺术问题,而且在现有研究成果的基础上提出与探讨了许多值得进一步思考的学术问题。此外,诺顿出版社还配合每部断代史著作出版了由该书作者亲自编订的作品谱例集,帮助读者理解相关时代的音乐特征和风格演变。

由于对这套丛书的特殊好感,我一再向国内学界推荐,希望引进这套优秀的音乐断代史,以促进我国高等音乐院校的西方音乐史教学及研究。“诺顿音乐断代史丛书”的翻译终于在2009年启动,作为上海音乐学院国家特色重点学科建设项目,以上海音乐学院音乐学系教师为主体的翻译团队开始实施这一具有重要意义的音乐西学翻译出版工程。特别感谢上海音乐出版社社长兼总编辑费维耀先生,正是他的学术眼光和对西方音乐学术著作翻译的一贯重视,使得“诺顿音乐断代史丛书”能够在该社的外国音乐理论著作出版计划中立项并得到相关的支持。据我所知,这套中文译著自出版以来很受欢迎(已出版的各卷一再重印),它不仅改变了先前一直由“西方音乐通史”主导的西方音乐史论教学的格局,而且有力地推动了中国学界对以六个“断代”为历史形态的西方艺术音乐之“文脉”及其核心问题的再认识。我个人对这套中文译著很有亲切感,因为我不仅参与了整套丛书的策划和《古典音乐》卷的翻译,还分别为《古典音乐》与《浪漫音乐》这两卷撰写了长篇导读:《古典音乐:时代·风格·经典》与《十九世纪音乐:古典传统与浪漫主义》。需要说明的是,这两篇文章并不是对这两部音乐断代史专著的书评,而是我本人对“古典音乐”和“浪漫音乐”这两个音乐时代中若干艺术现象与核心问题的学术思考。我的导读文章随着这两部译著进入音乐界和爱乐界读者的视野并受到不少赞誉,这让我感到欣慰。

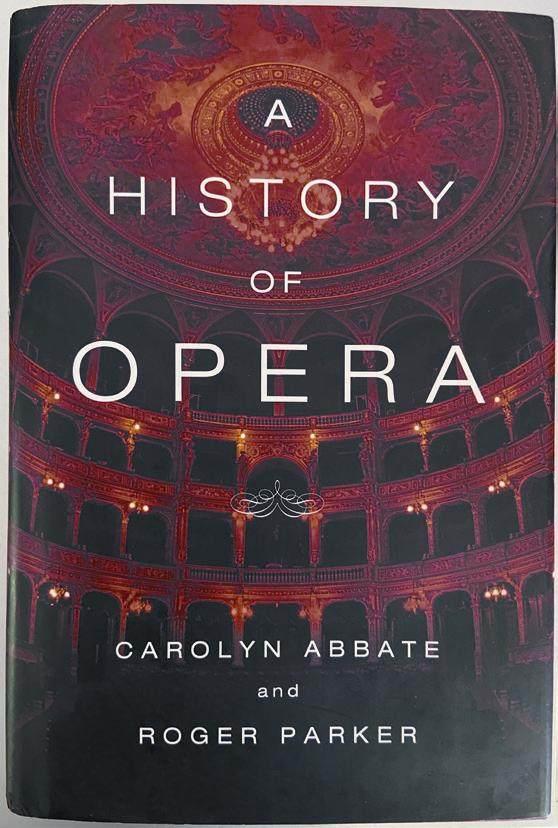

除了音乐通史和音乐断代史,诺顿还出版了多种很有学术分量的专题性音乐研究著作和音乐专题史,例如查尔斯·罗森已成经典的《古典风格》与2012年出版后受到很高评价的《歌剧史》。《古典风格》一书已有中译本,译者是杨燕迪教授。在此我乐意对《歌剧史》发表一些看法。作为西方音乐最重要的体裁之一,歌剧历来受到西方学界的高度关注。关于歌剧艺术的专题性研究卷帙浩繁,但英语世界中以“歌剧史”为书名的著作并不多。在诺顿出版的这部《歌剧史》之前,比较重要的歌剧史著作有两部:唐纳德·格劳特的《歌剧简史》(A Short History of Opera)与罗杰·帕克的《牛津插图歌剧史》(The Oxford Illustrated History of Opera)。格劳特的《歌剧简史》虽然书名低调,但篇幅不小(我收藏的第三版有九百一十三页),内容丰实,属于音乐学传统路向的史论书写。罗杰·帕克主编的《牛津插图歌剧史》由十位学者合著,按歌剧发展的时代分期加上地域(国别)文化关注,叙说歌剧历史的发展脉络与艺术特征,其写作路数依然是基于实证性研究的“歌剧史叙事”。正如书名所示,大量的图片运用所导致的视觉冲击无疑是此书的特色性亮点。与这两部歌剧史著作相比,诺顿出版社隆重推出的《歌剧史》显然更具当代学术的品格。撰写此书的卡洛琳·阿巴特与罗杰·帕克均为歌剧研究领域成绩斐然的著名学者,对歌剧艺术的持续精研和深透理解使得他们能够潇洒自如地展示自己对四百年歌剧历程的认知与解读。这种个性化的歌剧史书写特点既体现在全书的叙事布局上,又展露于对具体歌剧作品艺术蕴涵的诠释中。例如,全书的章节安排有意淡化了以往音乐断代史框架中基于“时代”划分的歌剧审视,而以“歌剧问题”串联起渗透歌剧肌理的艺术阐释和审美观照。更为重要的是,此书对以音乐戏剧张力为典型体现的歌剧特质的解读综合了脚本——音乐分析和关注舞台效果呈现的史论言说,融入其中的是两位作者清醒的“歌剧批评”(operatic criticism)意识。顺便一提,这部具有鲜明学术个性的歌剧史不乏可读性,这与作者的学识才情和文采飞扬的英文写作密切相关。

诺顿出版的音乐书籍是陪伴我学术生涯的良师益友。我想对愿意阅读英文文献的音乐学子和努力提升自己音乐修养的爱乐朋友说一句:以后看到有海鸥logo(诺顿出版社的漂亮标志)的音乐书籍,请多停留一会儿,若能定下心来仔细阅读那就更好,因为诺顿出版的好书一定会让你有所收获!