民族管弦乐钩沉与思考

2022-05-31刘捷

刘捷

民族管弦乐是一种既扎根于中国传统音乐的深厚土壤,又积极吸纳西方音乐的表现方式及技术手段,并将两者合之于一体的极富文化特色和艺术表现力的艺术形式。近年来,随着我国文化强国的建设,文化艺术发展水平持续提高,民族管弦乐的发展也逐步受到业内外人士的广泛关注。随着大量的新人新作不断涌现,各地的民族管弦乐团也争相组建起来,民族管弦乐行业呈现出一片勃然生机,迈入了发展的黄金时期和关键时期。

民族管弦乐队的雏形与发展

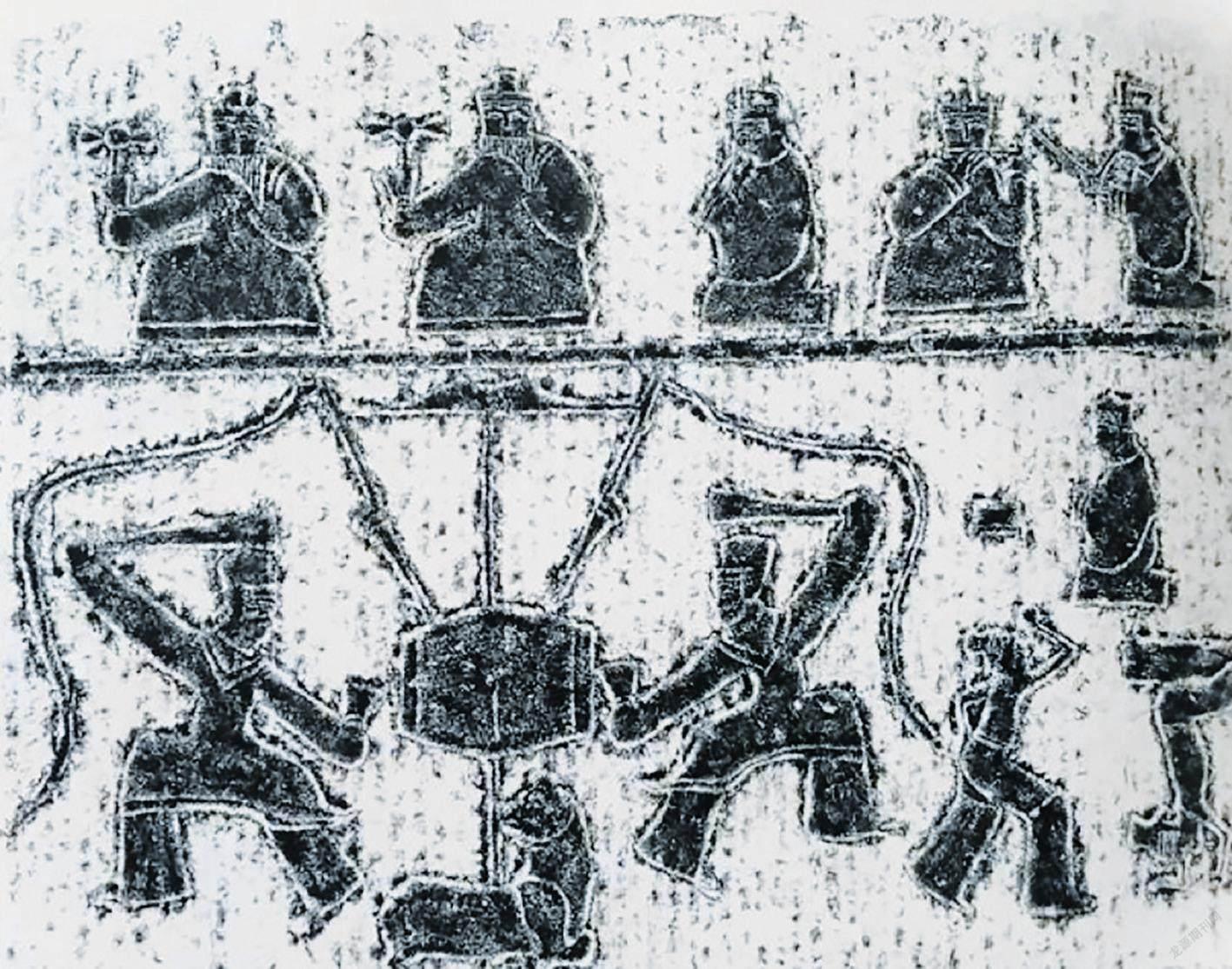

我国民族管弦乐队的雏形为各类中、小型的民族器乐合奏。其历史最早可追溯至上古时期,可考证的文献最早见于先秦时期——当然,彼时的音乐还处于一种和乐而舞的原始形态。到了周代,由于礼乐文化的兴起,“六代乐舞”成为雅乐的代表,乐舞的伴奏乐队也形成了一定的规模,打击乐、吹管乐、弹拨乐的门类已初具雏形,最早的乐器分类方式“八音”也已出现。

汉魏时期,民间音乐开始大规模兴起,形成了中国最早的“艺术歌曲”——相和歌,器乐也逐渐从乐舞中脱离出来,成为独立的表现形式。至隋唐时期,我国的民族器乐发展步入鼎盛,器乐的合奏已有了比较明确的分化,极富包容性地吸纳了大量外来乐器和音乐形式,其中以琵琶最具有代表性,也出现了最早的拉弦乐器轧筝和奚琴。这一时期的歌舞音乐将本土和各地传入的乐舞曲目形成集合,即“七部乐”“九部乐”“十部乐”,按照演奏方式的不同,将表演者分为“坐部伎”和“立部伎”。反观乐器组合方面,鼓吹的合奏形式已经比较完善,根据组合可分为铙鼓、箫笳、大横吹、小横吹四种。管乐合奏、管弦乐合奏也得以发展,但组合形式不定,直到宋朝之后才开始定型。宋朝以来,民间音乐又步入到了一个新的发展高度,大量的民间演出场所开始出现,各类民间剧团也开始兴起,器乐独奏和小型合奏的形式广受群众喜爱,其中包括使用两三件乐器合奏的“小乐器”,笛、笙、方响、筚篥等合奏的“清乐”,箫、管、轧筝、嵇琴等合奏的“细乐”,以及各类乐器与“鼓板”的组合等。各类独奏乐器种类繁多,也各自开始形成流派。

元代至明清时期,民族器乐的发展更加完善,胡琴之类的拉弦乐器和唢呐之类的簧鸣乐器开始进入乐器合奏的组合中,形成了鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐、弦索乐、丝竹乐五个门类。各地区也开始形成独有的合奏形式,其中有代表性的是江浙一带的江南丝竹、北京民间的弦索十三套、福建南音等。这些合奏形式,直至今日依然作为传统民族室内乐的重要组合形式被传承和发扬。

近代以来,大量的专业音乐工作者开始整理、加工原有的传统曲目,同时开始推进民族器乐的改革,在形制、音律、音量、音域等方面都进行了大量的尝试,而器乐的改革也为我国真正意义上的民族管弦乐的形成和发展提供了基础。

一般意义上讲,学界公认的具有民族管弦乐队特征的第一支乐队是1919年5月建于上海的“大同乐会”,创办人郑觐文将“琴瑟学社”更名为“大同乐会”,取中西音乐大同之意。大同乐会的民族乐队共有三十余人,并设有研究部、编译部、制作部、国乐养成所等部门,从事国乐的收集、整理、编辑、创作、乐理研究、乐器制造、人才培养等工作,改编、创作了包括丝竹合奏《浔阳夜月》(后定名为《春江花月夜》)、《月儿高》(后定名为《霓裳羽衣曲》)、新国乐《国民大乐》(五首古曲合奏)等作品。1931年,大同乐会制成了全套的仿古乐器,其中包括四十三种吹奏乐器、二十种拉弦乐器、三十五种弹拨乐器、六十种敲击乐器、五种音律乐器,合计一百六十三种,供各界人士参观。此时,“吹、拉、弹、打”的组合形式基本形成。

1953年中央广播民族乐团与原中国电影民族乐团重组,建成了我国第一个真正意义上的大型民族管弦乐团,在彭修文先生的倡导下,确立了以“吹(吹管乐器)、拉(弓弦乐器)、弹(弹拨乐器)、打(打击乐器)”为基础的民族管弦乐队构架。而后,全国各地纷纷开始效仿,各自开始组建民族管弦乐团,皆以“吹、拉、弹、打”四组乐器为组合,规模一般在三十人以上不等,逐渐形成了今天独具特色、中西结合、风格鲜明的民族管弦乐创演体系。

民族管弦乐队的指挥问题及应对策略

真正意义上的民族管弦乐队建制的形成,迄今为止不過七十年,在此期间还进行了各种各样的升级和重新组合,直至今天仍在不断探索与创新。民族管弦乐队的“指挥”这一角色,是从西洋管弦乐中借鉴而来,承担着乐队的组织、训练、排演等职能。西洋管弦乐和民族管弦乐的指挥在职能上既有共性又有差异。我们主要就其差异所带来的问题来进行讨论。所谓差异,我认为主要存在于三个方面,即律制、配器和风格。三者之间紧密联系、相互影响,在民族管弦乐排演中遇到的绝大多数问题均源自于此。

1.律制问题

所谓律制问题,是指如何把控整体音响的谐和度。这是几乎所有民族管弦乐、民族器乐协奏、民族室内乐的研究者都会遇到的一个问题,即“音不准”问题。民族乐器在不同乐器的相互结合中,以及在与西洋乐器结合的过程中都存在微妙的音高差,这一问题不仅仅来于律制,也来自于乐器的发声原理。实际上,西洋管弦乐的乐器律制也并不完全相同,多律制混用的情况也十分常见,比如钢琴、钟琴、马林巴这些乐器是十二平均律,弦乐组的弦乐器是在纯律的基础上灵活调整,吹管乐器则主要以五度相生律为主。但在大家的观念里,西洋管弦乐的和声音响协和程度要远高于民族管弦乐,我认为原因有两个。首先,西洋管弦乐的弦乐组、木管组、铜管组组内律制和发声原理是相似的,尤其是弦乐组和木管组,其组内的音响融合度本身就很高,这是乐器的设计和形制造成的。其次,西洋管弦乐队有着比较完善的配器系统和听觉训练系统,其组间音律上的冲突可以通过配器法的平衡、乐手和指挥的微调来抵消和掩盖掉相当一部分。那么解决这一问题的策略,就存在于以上两点之中。

显然,我们短时间内无法通过改变乐器形制和律制来达成音高的统一,那么剩下的选择就是通过配器技术和调律来解决这一问题。在西洋管弦乐队中,我们习惯以双簧管为基准乐器进行调律,来使各个乐器的音高基准达到统一。民族管弦乐队中,也有十二平均律乐器和纯律、五度相生律乐器之间的问题,我们可以根据作品的创作风格与和声风格,来选择一件音高相对稳定的乐器进行调音。比如我们需要一个协和的和声音响,那么可以以低音提琴和大提琴为基准,演奏同一记谱音高,让其他人根据低音提琴和大提琴的泛音进行调律,和弦协和度的问题自然就解决了。

2.配器问题

在上一点的讨论中,我们提到配器技术解决音响协和度的问题,这样描述其实并不准确,应当是通过配器技术来实现最适合音乐内容的音响效果。我们首先需要理解,西洋管弦乐队之所以能形成我们之前提到过的乐器组内的音响统一协和,也是“人为原因”造成的,即为了追求协和与统一的音响效果,弥补、拓宽乐器组内的音域音色缝隙,满足交响乐的需要而衍生出了一些新的乐器,比如中提琴等。虽然我们的倍低音笙、低音革胡的发明也是基于相似的需要,但绝大多数乐器音响仍是“各自为政”的。也正是因为这个原因,我们的民族管弦乐获得了比西洋管弦乐更加丰富的音色,每个乐器的音色都具有鲜明的个性和极强的表现力,这也是我国传统的民族器乐合奏的主要特点。因此,有一种说法是,西方的器乐合奏是以音色融合为基础的,而中国传统的器乐合奏则是以音色分离为基础的。

民族管弦乐分为“吹、拉、弹、打”四组,许多对民乐缺乏了解的作曲者,会依照西洋管弦乐分组轻易地将弦乐组类比为拉弦、弹拨组,将木管组对等于笛子,铜管组对等于唢呐和笙,这种思维从根本上就是错误的。首先,弹拨乐作为一个单独的组别,在整个乐队中扮演的角色十分重要,不能简单地类比为竖琴弦乐器的拨弦。它应当兼备颗粒性与律动感,与弓弦组共同构成了民族管弦乐的基础“弦索乐”。其次,基于和声、音色融合思想的西方管弦乐,无论是在乐器组的内部还是乐器组间,都充斥着“平衡”的思想,即每个乐器之间、每个乐器组之间的关系相对平等,有时甚至可以互换(如一提、二提)。而基于旋律、音色分离思想的民族管弦乐,其乐器之间的个性强、融合度差,因此必须梳理乐器的主从关系,服务于一个中心,这个中心可以是“弦索乐”,也可以是其他乐器。此外,乐器组之间的摆放位置也会直接影响到乐队音响的融合度、声部层次问题,这同样需要考虑这个音乐服务的是哪个中心。

3.风格问题

我们在上一点中谈了如何通过配器技术来实现最适合音乐内容的音响效果,那何为最适合的音响效果呢?这就涉及到了民族管弦乐的风格问题,即和声的处理与编排,以及演奏的细节。这两者都需要遵从于一个大的前提,那就是西方音乐更注重多声观念,而中国的传统音乐更注重旋律。

在我国的传统民族音乐中,实际上并未形成一套完整的和声体系,大多以齐奏、轮奏为主,声部观念并不清晰。在贵州、广西等少数民族地区,可见一些以“支声”为基础的多声部合唱形式,但这种形式更类似于“和音”,而非具有功能意义的和声。近代以来,西方音乐的传入,让赵元任、黎英海、桑桐、樊祖荫在内的不少学者开始着力于探索和搭建我国民族音乐的和声体系,形成了以三度结构和声、五声纵合性结构和声、其他特殊结构和声(其他纵合性和声,四度、五度、二度结构和声等)为支撑的民族音乐和声理念。与传统的西方功能性和声学有所不同的地方在于,基于五声音阶的和声技法,其色彩性和变化性更加多样,尤其体现在和弦的“加音结构”和调式的转换上,民族音乐具有很鲜明的调式交替、多调式重叠、自然加音等特征。这些特征赋予了民族音乐极强的色彩性和风格性,显然与西方和声观念中所追求的功能性、和声紧张度等观念有很大差异,因此不能把两者混为一谈。

我国的民族乐器在演奏法上,尤其是装饰音的处理上,具有多样、多变的特点,且流派繁多,具有一定的差异性。当一个乐队中出现大量不同的演奏法和装饰音处理时,音响效果就会变得杂乱无序。因此,对于创作者和乐队指挥来说,尽可能地简化、统一相似音响的演奏技法,以中心乐器的装饰音处理作为标尺,其他乐器向其靠近,对于和声音响的融合度也是十分关键的。

民族管弦乐队指挥的教学与前景

针对民族管弦乐队的指挥教学,不仅需要涵盖西方音乐的四大件、指挥法等教学内容,还需要进一步明确西方音乐与中国传统民乐的根本差异。从传统乐器音响观念、民乐演奏技法、民族管弦乐配器法、中国五声性调式和声等教学中,提炼、归纳、总结出一套规范化的教学模式。民乐指挥对民间音乐、戏曲音乐的了解和感知也是相当重要的,这有助于他们更加准确地把握作品的音响效果、演奏法处理以及特色化的艺术表达。

民族管弦乐的发展历程映射出了我国民族音乐的发展历程,纵观我国民族音乐的发迹、兴盛、演化的過程,是从宫廷走向民间、从独立走向融合、从本土走向国际的过程。如今,民族管弦乐作为一种重要的音乐表现形式,在几代作曲家、演奏家、指挥家的努力下,其建制体系已经逐渐完备,曲库逐渐丰富,相关的理论研究也逐渐坚实。作为从业者的我们,一方面需要承认和接纳西方完备的音乐理论和技术体系,取长补短,自我充实;另一方面更要从传统文化中汲取精神养分,深入挖掘民族民间音乐的艺术宝藏,以民族音乐的传承为己任,将中华传统文化的精神内涵注入艺术作品,让民族音乐在国际艺术舞台上不断焕发新的光彩。