音院书库值夜手记(二)

2022-05-31俞一帆

俞一帆

第二夜:花瓣见证知音情

接到学院出版社委托我翻译俄罗斯作曲家《齐尔品传》的约请已有一段时间了,我却还未曾仔细翻阅过他的作品,趁着今天值班,赶紧到书库里去找几本看看。

上海音乐学院图书馆收藏的齐尔品的作品并不太多。我查了好几个书架,总算找到一本淡褐色封面的《斯拉夫音乐改编曲》(Transcriptions Slaves,Op. 27)。刚想翻开看看,一片深红色的玫瑰花瓣从书页中滑落出来。它又薄又脆,轻轻地飘出一道弧线,慢慢落在地毯上。我特地从抽屉里找了一把镊子,小心翼翼地把它夹起放在书桌上,生怕将它弄碎了。

臺灯下,我细细地端详着这片花瓣。从书后借书卡的日期算下来,这片玫瑰花瓣在这黄卷中有将近一个世纪了。当初是谁把它夹在其中的呢?它是否知道这书外世界的一百年又发生了怎样的故事呢?用我恩师的话来说,万物都是一种符号,那么这片花瓣又说明了什么呢?

我的脑海中立刻出现了《齐尔品传》中提到过的一个场景:齐尔品与梅百器执棒的上海工部局管弦乐队携手演奏了自己的《第二钢琴协奏曲》。音乐会刚结束,一位姑娘手捧一束玫瑰,夹着一本乐谱,来到休息室献花。姑娘说自己是国立音乐专科学校(以下简称国立音专)第一届钢琴专业毕业生李献敏,特来邀请齐尔品到沪江大学举行独奏音乐会,并请他在乐谱上签名。齐尔品对这位气质优雅的姑娘一见钟情,当即接受了邀请,并建议她来担任《第二钢琴协奏曲》的助演。李献敏犹豫了一下。料想这朵花就是那时齐尔品顺手采下,夹在李献敏当时随身带着的这本《斯拉夫音乐改编曲》琴谱中的吧?

齐尔品的书里当然不会写得像我想象的这般详细。但是他的书里还提到其他事例可以佐证确有可能会有这样的情节。那得从他在上海遇到鲍里斯·查哈罗夫(Boris Zakharoff)说起了。“十月革命”后,齐尔品途经高加索转道欧洲,又前往美国,最后辗转来到上海。没想到这两位俄罗斯圣彼得堡音乐学院的校友,竟不约而同地来到了“东方巴黎”。齐尔品与查哈罗夫历经一路坎坷,却又在异国他乡重逢,这是何等的悲喜交加啊!

李献敏之所以犹豫,可能是感觉自己的老师查哈罗夫有意亲自出马与齐尔品联袂演出。她知道查哈罗夫他乡遇故知的激动心情,也许想借一曲联弹重温两人在圣彼得堡的同窗情谊。当然,这犹豫也可能是她没有料到这位外国朋友会那么直率地表露他内心的钦慕之情。总之,齐尔品的愿望最终没能实现,但这并不妨碍二人之间的异国恋情终成正果。

如果这朵玫瑰真的是两人在休息室初见时夹在书中的,那的确非常浪漫。从齐尔品早年的经历中可以发现他对东方审美的向往之情一直蕴藏于心头:他的父亲和普罗科菲耶夫是同窗,齐尔品深受他们创新意识的影响,其审美趣味也更倾向于一种有别于西方传统音乐的风格,例如由三度和二度构成的五声音调,他醉心于清雅悠扬的五声音阶已有许久了。

无疑,李献敏的气质和身影唤起了这位作曲家对东方美感的诉求。被李献敏深深吸引的齐尔品,竟然取消了原本安排在菲律宾、新加坡、埃及和巴勒斯坦的巡演,转而接受了在中国和日本的演出邀约,并将自己的多部作品赠与国立音专的师生留作纪念。

许是李献敏在齐尔品赴日演出的那些日子里充满了不舍之情,她反复在琴房里弹奏着齐尔品的作品,琴声中流淌着她此刻所感受到的一切,于是便轻轻撷下一朵校园里的红玫瑰,合于这本乐谱中,寄托她的思念之情?

且不论这片花瓣是怎样被夹到书里的,总之后来的故事我们都知道了。1934年秋,获庚子赔款奖金的李献敏就要启程赴比利时皇家音乐学院留学。齐尔品对李献敏的爱慕之情只能化为音符,他将当时正在创作的一部钢琴作品的开头几个小节写在了李献敏的纪念册上,以示恋慕之情,即后来的《敬献中国》(模仿琵琶轮奏声音作成的幻想曲)。这部作品既饱含东方音乐的韵味,也是这段欧亚情缘的见证。一年后,齐尔品与李献敏在欧洲重逢,并于1937年夏在法国完婚,“二战”后他们又去了美国。

说到查哈罗夫,这位国立音专的系主任,原是俄罗斯钢琴学派戈多夫斯基的嫡传弟子,与涅高兹是同窗好友。在中国任教的十二年中,查哈罗夫培养出了李翠真、李献敏、丁善德、江定仙、巫一丹、范继森、吴乐懿、萧淑娴等一批中国钢琴教育的顶梁柱,为我国钢琴教学流派的形成奠定了坚实的基础。

后来廖辅叔在一篇追忆查哈罗夫的文章中讲到这样一个故事:1960年丁善德院长赴波兰担任第十届肖邦国际钢琴比赛评委时,遇到了涅高兹。他觉得中国选手虽然初出茅庐,却有着似曾相识的感觉,于是向丁善德问起中国钢琴教育发展的情况。丁善德当即对他谈了有关的来龙去脉,其中也谈到了查哈罗夫。涅高兹一听到这个名字,立刻扬起了眉毛,急忙问“是不是鲍里斯?”听到肯定的回答后,他长长地呼了一口气:“哦,原来他到中国去了,我一直想找他,却总也打听不到他的下落。”随即他若有所悟地说:“那就难怪中国钢琴家能取得这样好的成绩了。”

齐尔品夫妇二十世纪四十年代到欧洲做了许多帮助中国音乐家的工作,包括贺绿汀、刘雪庵、谭小麟、周小燕、江文也、斯义桂等。1977年齐尔品逝世时,贺绿汀在悼词中写道:“当年齐尔品离开上海的那天,我们去火车站送别,火车缓缓离开,他在车门口向我们挥舞着卷起的乐谱,告诉我们不要停下手中的笔,要写下去!不断地写下去!这临别的勉励使我们深受鼓舞!想不到这竟是永别的赠言啊!”

当然,除了齐尔品和查哈罗夫之外,还有许多俄罗斯的音乐家也流亡在上海。其中既有来自圣彼得堡音乐学院的拉赫玛尼诺夫的外甥女皮谷华夫人(Z. Pribytkova),还有吕维钿夫人(E. Levitin),钢琴家刘诗昆的启蒙老师拉扎雷夫(B. Lazareff)也来自圣彼得堡,他在1934年任国立音专钢琴组教授。这些教授为中国的钢琴教育界培养了夏国琼、江定仙、裘复生、吴伯超、戴谱生、李惠芬、何静意等一批骨干力量。

管弦乐方面,大提琴组主任佘甫嗟夫(I. Shevtzoff)来自圣彼得堡音乐学院,学生有劳冰心、李献敏、李元庆、朱崇志、汪启璋等。此外,还有工部局乐队成员兼任教员、中提琴演奏家格尔佐夫斯基(R. Gerzovsky),他的学生有谭抒真、何端荣等;长笛教员史丕烈(A. Spiridonoff)带出了学生叶怀德、劳景贤;双簧管教员施怀可斯基(Schwaikowsky)和小号演奏家多布罗沃利斯基(V. Dobrovolsky)的学生有黄贻钧、葛英等人。这些学生又成了上海音乐学院的教授或上海音乐界的翘楚。

声乐方面,有圣彼得堡音乐学院的斯拉维阿诺夫夫人(N. Slavianoff)和著名的苏石林(V. Shushlin)教授,培养出了中国声乐界的一批领军人物,如周小燕、喻宜萱、黄友葵、胡然、斯义桂、曹岑、郎毓秀、高芝兰、周慕西、温可铮等人才。

作曲理论方面,有利亚普诺夫的嫡传弟子阿克萨科夫(S. Aksakoff)担任国立音专的音乐理论和音乐史课程的教学工作,学生有本院首任院长贺绿汀和他的同事谭小麟、陈又新,以及新音乐运动的大将吕骥等。

文艺理论家勃兰兑斯曾经给流亡文化现象以很高的评价,他认为这是民族文化发展中的一个不可忽视的组成部分。流亡者们一方面继续着自己本族的艺术传统,一方面又和流亡地的文化相互影响而产生新的艺术作风。

这些曾生活在上海的俄罗斯艺术家,在这座开放包容的城市中组织了诸如“俄罗斯东方诗会”“俄罗斯歌剧团”等艺术团体。查哈罗夫和他的朋友阿克萨科夫除创办“俄国音乐教育协会”之外,还共同起草了文件《俄罗斯音乐启蒙教育理念》,他们决心在这片异国的土地上守望着自己的精神家园,并帮助自己的第二故乡一起探索新音乐的发展前路。

因为,在他们看来上海街道周遭的各种景象和丰富的声音,并不是嘈杂无序的,这些市井之音充满着新意,给艺术家带来了无限的幻想。对于齐尔品等人来说,这座城市给予了他们全新的创作灵感,这自由开放的环境,令人无比兴奋与亲切,流亡作曲家在此地获得了重生。

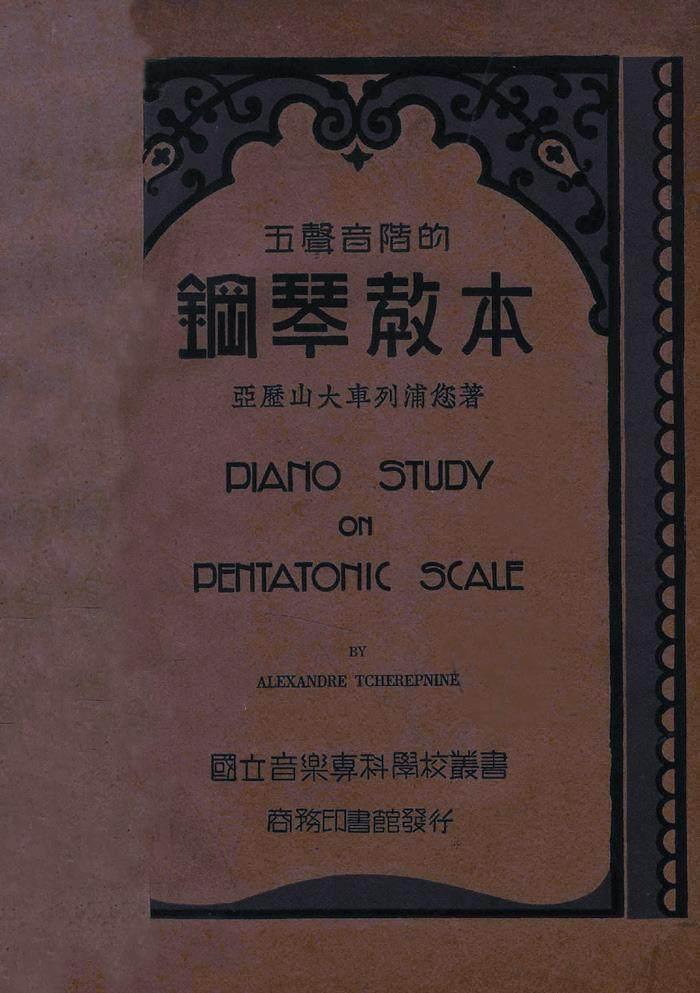

因此这些“异邦客”也会积极地研究当地的音乐,成立“中国音乐乐会”,而且还写下新作,如齐尔品的《敬献中国》《五声音阶的钢琴教本》,而且还有阿克萨科夫创作的三十部浪漫抒情曲以及大量的鋼琴曲、交响乐、奏鸣曲、合唱曲、歌剧等。另有阿隆·阿甫夏洛穆夫除了为电影写作配乐,还创作了《孟姜女》《北平胡同》等具有中国风味的音乐作品,这也使他在上海名声大震。

这些俄罗斯音乐家为初期国立音专的发展做出了极大的贡献,在当时就职于国立音专的教授中,来自俄罗斯的就有十位。用齐尔品的话说,他们都是“世界一流的教授”,如果一路溯源上去,查哈罗夫的老师戈多夫斯基的师祖是莫舍列斯,甚至可以直接追溯到克莱门蒂呢。正是他们的精心培育,上海的专业音乐教育有着可谓衣钵真传的正统,有着并不输于欧美或几近相近的起步线。

同时,也正是他们在中西方文化交流的沟通中所起的桥梁作用,使得我们的音乐发展,至少在当时,没有被孤立于世界艺术潮流之外。例如,在齐尔品关于“深刻研究中国原有的音乐,然后拿西方音乐的理论作为参考,以求得具有东方民族风格的独立音乐”的论调中,阐述了如何在音乐作品中融入中国音乐风格,并由此启迪、教诲了一代音院学子。齐尔品的创作及教学理念引导了日后的音乐学院的办学方向,为当代中国音乐的创作提供了思路。

这片玫瑰花瓣从某种意义上可被视为一个窗口,它见证了两个民族的音乐知音间相互交流、互相促进的一段时光,以及这段岁月在上海音乐学院发展历程中的重要意义吧!