李小云:把城市的动能带到乡村

2022-05-30聂阳欣

聂阳欣

2022年7月,李小云教授及其团队在临沧市镇康县帮东村

2022年7月,中国农业大学人文与发展学院教授李小云再次去云南的村子里调研,查看他所指导的乡村振兴创新试验项目的进展,昆明市的雁塔村、麦地冲已经是周边小有名气的旅游村,临沧市萝卜山村的“农品市集”迎来首次营业,昭通市的大苗寨村、石水井村和范家坝村的核心试验区刚刚建成。

李小云给这些村庄设计了不同的发展路线,共同点是在乡村建立更现代化的产业,并且培养农民管理者,这样才能“把城市的动能带到乡村”,让乡村在市场经济中更加受益。这套模式来源于他研究贫困问题三十余年的经验。

1993年,32岁的李小云结束了在欧洲为期两年的发展研究学习,回到当时的北京农业大学中德综合农业发展中心,对接国际援华项目,他自称是发展的“掮客”。有一次在中央农业干部管理学院的培训班讲课时,一位干部邀请他来宁夏看看,帮忙做点工作。李小云去了父亲曾长期工作的盐池县,又去看了隔壁属于陕西省的定边县,那是他出生的地方。

李小云的姥姥住在定边县,爷爷奶奶本是甘肃人,20世纪60年代来投靠亲戚,也在定边的山沟安了家。李小云的童年在定边度过,他记得这里的风沙从开春一直刮到入夏,姥姥在县城的房子很简陋,土房矮小,进门就是土炕,屋里仅有一张桌子和几个小板凳,爷爷奶奶住在条件更差的窑洞。二十多年后,李小云回到爷爷奶奶住过的山沟,发现这里的景象依旧熟悉,贫困而落后。

他开始重新思考农村的贫困和发展问题,1994年引入农民作为主体的“参与式发展”概念,1998年通过中国农业大学向农业部和教育部申请建立中国第一个发展学本科专业,2002至2009年组织进行大规模农村发展状况调研,每年编辑出版《中国农村情况研究报告》,为中国发展过程中“三农”问题的解决提供参考。

2015年以后,李小云转变以往的调研模式,决定“沉入”村庄,做一场试验:一个深度贫困的村庄能否通过现代产业脱贫?

河边村是他选定的第一个村子,三年后,这个云南大山深处的瑶族村寨,从全村都是没窗户的破旧木房、土路纵横、举村负债的境况,变成一个环境优美、有着特色客房的旅游村落。之后,李小云在云南更多村庄进行改造,探索如何借助城市的力量带动乡村振兴。

与此同时,国内的乡村振兴经验也被李小云带去了非洲,比起发达国家,发展中国家之间有着更为相似的社会背景,能让中国经验在非洲落地生根。2011年起他和团队在坦桑尼亚推广玉米密植增产技术,2021年又因地制宜地提出玉米套种大豆计划。2022年6月,在大豆收获的季节,他去到项目村品尝了当地村民制作的豆浆。

贫困的根源是什么,现代与传统的伦理悖论如何解决,怎样让农民真正成为发展的主体,这些問题李小云还不能完全给出答案。但和贫困交手三十余年,李小云的思考和实践能让我们更加了解乡村发展的过去和现在。以下是《南方人物周刊》与李小云的对话。

人:人民周刊 李:李小云

“贫困是一个他者化的话语”

人:在《贫困的终结》一书中,你说自己开始接触贫困问题是因为1993年在德国访问了一个非政府组织,在此之前,你是如何看待贫困问题的?

李:我在1990年代初出国学习之前,对贫困问题是不敏感的,可能在那个阶段国内在整体上都处于相对落后的状态。我从西北家乡到北京来读书,当然也感受到了很大的差距,但没有当时我们和西方国家的差距大。我到了德国学习后,才理解了中国为什么是一个发展中国家。无论基础设施还是社会公共服务,我们与德国的差距还是很大的。德国的乡村路都修得很好,学校和医疗设施也都很现代,而在国内,即便住在楼房里,房间的装修也都是很简单的,更不用说会想到把卫生间修得很好了。

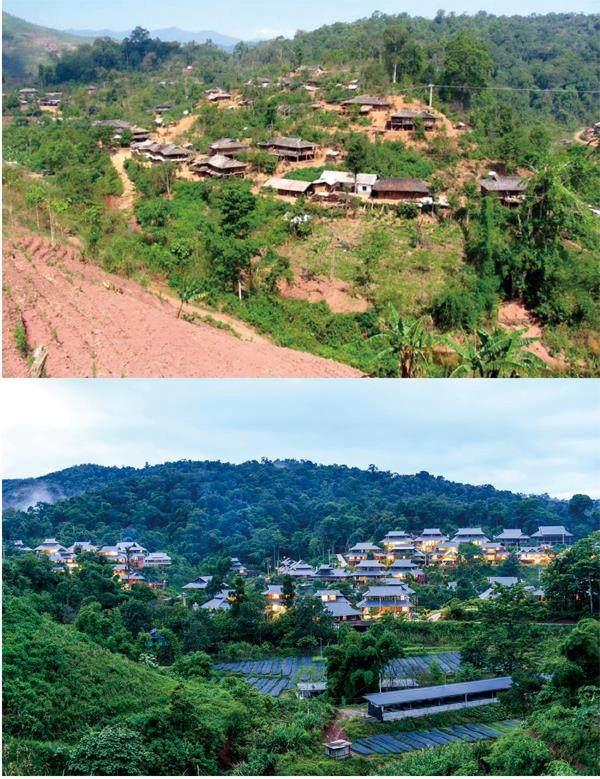

建设前和建设后的河边村对比图——通过在河边村建设瑶族特色干栏式木房,并内嵌“瑶族妈妈的客房”,为村庄开启新业态产业

人:你第一个扶贫项目在北京延庆县展开,为什么选择了这个村子,采取了怎样的做法?当时国内外普遍的扶贫方式是怎样的?

李:我当时只想做一个“项目”。我对“项目”的概念印象很深,读研究生的时候,当时的北京农业大学(现中国农业大学)得到了一个中国-联邦德国支持的项目,我被任命为该项目的负责人。这个项目第一期是800万德国马克,那个时候的800万德国马克相当于人民币四千多万,在1980年代是一个天文数字。所以我在德国的时候和我认识的发展组织的负责人商量,能不能在我回国以后也交给我们一个项目。回国后我请他来中国,一起在延庆考察、选择了一个村庄,这就是我做的第一个扶贫项目。

当然,我们国内的扶贫工作从1980年代就开始了,1990年代初的时候我在原国务院农村发展研究中心的同事何道峰,就和国外的基金会开始在中国做扶贫项目,他也同时参与世界银行在中国的扶贫项目。当时已经提出开发式扶贫,在特困地区进行基础设施建设,特别是涉及农业生产的基础设施建设,比如水利、农田基础建设等,但还没有形成类似脱贫攻坚那样的精准扶贫的策略。应该说,那个阶段是开发式扶贫的初级阶段,主要还是鼓励劳动力转移、外出打工等。

贫困是一个他者化的话语,我自己对贫困并不敏感,但是当时中国整体的不发达状态在发达国家和国际组织的眼中是一个贫困状态。在延庆做的第一个扶贫项目采用了最简单的方式,把现金交给乡政府,乡政府召开全村大会,公布优先给予支持的农户名单,然后把资金发放给这些农户,这些农户养羊,然后再繁殖小羊传给下一批农户,这样循环。

人:项目是随着资金用完而逐渐消失的吗?繁殖小羊的做法并没有得到持续?还是养羊并没有改善他们的生活?

李:现在来看,那实际上是一个不可持续的项目,乡村社会里,通过这种物品的传递,会遇到很多具体的问题。比方说,你支持了一户养羊,确定了他家养殖、繁殖的小羊归属另外一户,但是如果农户养的羊因为疾病死掉了,就会出现由于个体的不成功而导致的集体的失败,这样的管理成本非常高。当时,延庆人民生活还比较艰苦,养羊本身在发展第一批养殖户时非常有效益,他们的生活改善了很多。但三年之后,项目就消失了。

人:这段经历对你后来的扶贫工作有怎样的启发?

李:从延庆开始的扶贫项目是直接由农户参与、通過公开透明的方式展开的,同时也引入了政府的主导性。参与式扶贫是我在国外学习的概念,政府主导是中国的特色,这两个概念实际上对我以后的扶贫和乡村建设工作产生了重要的影响。

人:我国过去常见的“扶贫方案”有哪些?它们有高低之分或先后层级吗?如果有,你会怎样排序?

李:我觉得主要有两个方面,一是制度性方案,也就是说通过改造长期处于贫困的社会关系和观念,通过教育、城市化,逐渐将穷人带入到现代市场的轨道上。第二个方案是技术方案,就是通过技术培训、通过发展生产提供给农民的技能。

这两个方案没有高低之分,但是我觉得对于长期处于贫困状态的群体而言,制度性的减贫是基础性的。穷人的贫困不是因为他们个人的失败,而在很大程度上来源于现代化过程中有利于穷人的制度性的缺陷,很多技术性的扶贫之所以不能够成功,就是因为技术必须要在制度的基础上发挥作用。

我认为脱贫攻坚的全面胜利有一个非常重要的意义,从制度层面建构一个有利于落后地区的人的经济和社会分配的制度体系,在某种程度上是一种制度的创新。

建设前和建设后的昆明市麦地冲村核心示范区——通过改造废弃烤烟房为民宿,实现产业增值收益留村哺农

“传统的紊乱是现代化不可避免的结果”

人:在《贫困的终结》里你将贫困的根源归结为现代性的断层,认为扶贫的元方案就是将现代性扩张到没有掌握现代性伦理的群体,我们应该怎么理解这一结论?

李:让乡村发展起来需要产业,而发展一个产业需要人才,就像阿里巴巴、腾讯这样的创新企业,核心是人才。乡村的资本是在不断流失,乡村的人才也在不断流失。我们逆着流失的趋势,到乡村来推动发展,遇到的问题就是资金的缺乏和人才的缺乏。

不论是乡村的产业、组织形态还是人才的结构,都不能够胜任现代市场经济的要求。比方说我在云南很多村庄的政府的主导下建设了村庄和新的业态,但是村民很难参与到这些新的业态中。面向市场的产业组织形态是基于契约的市场主体,而乡村社会都是由熟人组成的社会关系共同体,很难成为这些业态的工人。同时,留在乡村的人不具备经营业态的现代管理技能。归根到底还是一个现代性在乡村缺失的问题。

人:扶贫工作给河边村带来了哪些改变?假如没有外力的帮助,靠他们的生活方式能够逐步脱贫吗?

李:河边村的工作已经经历了七年了,相比过去,农民都有了自己满意的住房,收入有了很大提升,精神面貌也有了很大改善。他们与外界的联系也越来越紧密。如果没有脱贫攻坚中政府提供的大量资源和社会公益组织提供的帮助来填补他们的资产不足,为他们开发出能够产生收入的新的业态,依靠原来的种甘蔗、在雨林里采集砂仁的生活方式,很难达到今天的程度。

人:帮助河边村走出贫困的难点是什么?

李:最核心问题是把一个贫困的群体带到发展的列车上,难度是非常大的。河边村的脱贫并不意味着他们就此迈上了致富的道路,农民如何自己组织起来进入到市场,正是河边村民现在面临的重大挑战。

最近村里的合作社的成员都不想干了,原因是他们觉得为村民服务也得不到足够的补偿,而村民好像也不太愿意提高分成的比例。一个原来相互帮助维系生存的乡村共同体受到现代业态的冲击,而建立起新的适合市场的机制又很难发育。

人:现代化导致共同体社会的解体是一种必然吗?

李:乡村现代化的过程在某种程度上意味着传统生产方式和社会关系的紊乱,这是现代化不可避免的结果,农民更加原子化、个体化,更加趋向于市场,这也是乡村现代化不可避免的结果。所以我对河边村所出现的问题从一开始就具有高度敏感性,也让我的博士生对这一方面展开了研究。避免乡村共同体的消失,目标是能够逐渐发育出具有中国特色的、植根于地方文化价值的乡村伦理体系。这听起来有些浪漫,在理论上是一个地方现代性的问题。

2022年7月,李小云在临沧市镇康县小落水村考察建设工作推进情况

2022年7月,李小云在昭通市石水井村向大家推荐村庄新建咖啡精酿一体吧中的啤酒

提升乡村的价值

人:2020年11月,我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽,完成全国脱贫攻坚目标任务。你说这是贫困人口在统计上的消失,而不意味着农村贫困的终结?

李:绝对贫困消除以后,贫困并不会消失。这是因为贫困永远都是一个相对的概念。随着生活水平的不断提升,贫困的标准也会发生变化,总有一部分人由于各种各样的原因达不到这样的标准。相对贫困更大程度上是不平等造成的,主要表现为收入的不平等和社会公共服务的不平等,这是我们今后很长一段时间贫困问题的主要特征。乡村振兴和共同富裕的战略正是要瞄准不平等问题。我们设定了2020年底实现全面建成小康社会,2035年基本实现社会主义现代化,2050年全面实现社会主义现代化的目标,这三个目标已经确定了实现共同富裕的路线图。

人:从脱贫攻坚衔接到乡村振兴,你这两年来的乡村实验重心有了哪些变化?

李:脫贫攻坚和乡村振兴是一个问题的两个面,脱贫攻坚解决乡村中部分群体的基本生活和社会公共服务问题,而乡村振兴则针对乡村发展的多个方面。这几年我一直在云南的乡村推动乡村产业的拓展,一旦乡村有更接近现代的产业,能够把城市的动能带到乡村,农民就会有一个稳定的、较高的收入。

人:目前选择了哪些村庄展开实验?设计了哪些不同的发展路径?

李:我正在云南展开的乡村实验有不同的类型。第一种类型是城市周边的乡村,这种类型的乡村在快速的工业化和城市化的影响下,村落景观逐渐消失。我们工作的重点是把城市动能带到乡村,通过盘活这些乡村的闲置资产,把古村落和古民居保护起来,让这样的乡村留下来。保护这样的乡村文化不能仅仅靠政府的投资,所以我们正在实验在这样的乡村发展和城市密切相联的新的业态。

第二种类型是处于山区的一些村庄。这几年,乡村的稀缺性越来越明显,很多山区的村庄,基础设施都有了很大改善,进村不再困难。这些乡村恰恰又都是乡村文化很浓厚、自然景观很好的村庄,有时候比城市周边的村庄更能够调动城市的动能。昆明宜良县麦地冲就是一个山区村落,我们把村里的烤烟房、马圈以及闲置民房改造成特色民宿。村里的稻田修成彩色稻田,发展农旅融合的产业。暑假期间客房基本处于爆满的状态。

城市化和工业化的快速发展正在很大程度上改变乡村的经济社会学意义,乡村的价值在不断地提升,这样的价值就是我们推动乡村振兴的最重要的资源。

人:你一直鼓励让村里人成为乡村振兴的主体。

李:我们在云南乡村建设实验中最难的一个问题就是乡村建好了、业态搞好了之后,但大多数还都是政府和我们一起帮助村民进行的,虽然我们也招聘了一批乡村CEO,但实话说这些年轻人还达不到承担起经营乡村的重任。乡村职业经理人才的缺乏是推动以农民为主题的乡村建设的重要短板,就如同一个企业家搞了一个企业,却找不到各种管理人才一样。要确保这些资源产生的利益能够主要让村民、村集体受益,就需要有一位为乡村集体经济和农民的合作组织服务的经营管理人才。

人:过去的几十年里,我国城市化进程速度飞快,许多村庄变成空心村或整体搬迁进城,乡村在未来还有发展空间吗?

李:城市化是现代化的一个必然趋势,随着新型城市化的不断推进,乡村的数量仍然会减少,空心化的现象也会不断凸显。但同时,我们需要调整以往城乡分割发展的格局。在工业化和城市化不断推进的情况下,通过某种程度的逆城市化来投资乡村、改造乡村,让乡村留下来。

从中国的乡村到非洲的乡村

人:前一段时间你的团队在坦桑尼亚开展的玉米套种大豆的项目受到当地好评,项目是依据什么设计的?给当地带来了怎样的改变?

李:我们在非洲已经从事了整整十年的乡村发展工作,与国内乡村发展工作相比,在内容上虽不一样,但实质是一样的。初期我们推动了在坦桑尼亚摩洛哥罗省玉米密植高产技术的示范点,我们希望农民首先能够提高产量,产生剩余。在这个基础上,2021年我们开始示范玉米间套种大豆,同时推广饮用豆浆,从而形成农业、畜牧业、人类营养健康这样一个综合性的系统。

这是我们基于当地的实际所提出的方案。因为玉米是当地农民的主食,种植豆类也是当地的传统。当地并没有饮用豆浆的习惯,但玉米本身缺乏多种人体发育所必需的氨基酸,而大豆包含了这些氨基酸。此外,在非洲当地推广牛奶涉及经济问题,很难推广。所以我们推动这样的体系,既在非洲解决了农业问题,又推广了中国的农业经验。所以我们将这样的做法看作是一个平行经验分享的做法。

人:从1980年代末担任中德综合农业发展中心项目的中方副代表,到2011年以后与中国国际扶贫中心团队一起在坦桑尼亚展开援助工作,你经历了从受援国代表到援助国专家的身份转变,你觉得中西方在援助方式上存在哪些差异?

李:我在1980年代末是以一个受援国代表的身份介入援助工作的。当时我们一直都是学习西方的先进管理经验,当然我自己也一再讲我们现在依然需要继续学习西方先进的管理和技术。随着中国经济的发展,我们不仅积累了物质的财富,同时也积累了新的发展经验,形成了相应的发展知识体系。我觉得中国和西方在援助方面最重要的差别在于,西方援助非洲更多的是基于差异性的经验,而中国更多的基于平行经验。

差异性经验主要是指发展的阶段不同,从而形成对社会制度、治理、技术等诸多方面的不同认识。因此,将差异性的经验复制、运用的时候就必然会出现不适应性。西方在非洲的援助,为了消除这种差异,发育出了一系列技术性框架,如社会经济评估、可行性评估、技术评价等等。通过用这些技术性框架帮助西方经验更加适用于当地实际。但是由于经验的差距太大,往往会形成很多援助的失败。

平行经验恰恰相反,主要是指所面对的问题和针对问题的解决方案都比较相近但不一定相同,从而在援助当地时容易产生适应性。简单举例而言,我们在坦桑推广玉米间套种大豆并推广豆浆加工,农户用自己的土办法创新了豆浆的制作方式,这就是一个典型的平行经验实用的案例。

人:完成脱贫攻坚的目标任务后,我国在国际援助的角色和影响上发生了什么变化?

李:中国应该成为国际发展中的一个重要力量,成为帮助发展中国家尤其是非洲国家的重要力量。中国在过去40年中如何实现经济发展、如何实现减贫的经验是很多非洲国家都想努力学到的。把经济发展和减贫经验作为中国对外援助的重要内容是最具有中国特色的援助内容,也是我们能够为发展中国家提供的最好的援助方案。

2018年3月,李小云与坦桑尼亚农业官员调研农户情况