强化初中化学概念教学的路径探索

2022-05-30刘以蒙

刘以蒙

初中生通常要到初三階段才能正式接触化学学科,而这门学科的知识点十分繁杂、抽象,在短短一个学年的时间内,初中生很难将化学知识掌握得炉火纯青。在实际教学中,由于化学概念是这门学科的基石,如果教师能将化学概念由浅至深、由表及里地剖析给学生,将能降低知识的理解难度,提高学生的学习效率。基于此,文章从创设情境、设计问题、结合史实、合作实验、宏微调控等角度入手,探究高效的教学路径。

一、创设情境,梳理知识体系

由于化学概念的内容复杂、种类繁多,学生在学习的过程中,很容易因知识的碎片化而无法理清各个概念之间的联系。因此,教师想要优化概念教学,首先要帮助学生梳理好知识体系,巩固学生的化学基础。对此,教师可以采用创设情境的授课方式,通过多种引人入胜的教学情境,引导学生从感性理解上升为理性认识,促进新知识与旧知识之间的联系,建立完整的化学知识体系。

首先,教师可以利用思维导图,构建直观的网格化知识情境,让学生从多个角度了解化学概念之间的内在联系。比如按照具体内容划分,化学概念可以分为物质组成、物质性质、物质变化、物质结构、化学用语、化学量六个类型。比如属于物质组成的有单质、混合物、化合物、纯净物、酸、碱、盐等等;属于物质性质的有状态、颜色、溶解性、化合价等等;属于物质结构的有原子、分子、离子、质子、中子等等;属于物质变化的有化合反应、置换反应、分解反应、质量守恒等等。按照逻辑学角度划分,化学概念可以分为交叉关系、从属关系、并列关系。比如化合物和单质两个概念既不对立,也不包含,属于并列关系;氧化反应和化合反应虽然不完全相同,但内容上有一定的重复,属于交叉关系。按照定义特征划分,化学概念可以分为抽象概念和具体概念。比如质量守恒、化学式、原子与分子,这些可以进行识别,属于具体概念;将这些概念进一步归类,如复分解反应、化合反应,则属于抽象概念。

其次,教师可以将重要的概念知识整理出来,运用微课技术,将其录制成短视频。由于微课视频大多简明扼要,用时较短,可以在3~5分钟之内完整剖析某个化学概念的含义,十分适用于情境教学法。同时,微课资源也能灵活应用于学生的课前预习和课后复习,可以让学生根据自己的需求,自由选择学习内容。例如教师在教学完化合物、单质、纯净物、混合物的概念时,可以将这些知识点记录在微课视频中。借助微课情境,帮助学生回顾这些化学概念。在此基础上,教师还能结合一些情境例题。比如展示一张图片(如图一所示),告知学生黑圆和白圆分别是不同的原子,让学生思考这些图片中,表示化合物、混合物、单质、纯净物的分别是什么。由此,学生可以利用情境的提示,加深学习体会。

二、设计问题,拓展思维深度

若想让学生吃透化学概念,教师不应局限于传统的“填鸭式”教学,而是要转变自己的教学定位,从主导课堂变为引导课堂,用合理的方式引导学生主动探究、主动思考。对此,教师可以采用问题教学法,通过设计问题链,将化学概念由浅至深、通俗易懂地讲解出来,充分拓展学生的思维深度,帮助学生突破学习难关。

首先,教师要通过富有趣味性和生活性的问题,做好课堂导入工作,完成概念教学的铺垫。以沪教版九上“构成物质的基本微粒”的教学为例,本堂课主要讲解有关“分子”和“原子”的知识点。教师可以先导入以下情境,初步引入有关分子和原子的化学概念。在开课之前,教师可以先取出一瓶喷雾状的香水,对着自己的手部连续喷洒。随后,教师询问学生是否闻到了香气?当得到学生肯定的回答后,教师继续追问学生:我明明朝着自己的手部喷香水,没有对着你们喷,为什么你们能闻到香气呢?设计这个问题的目的是要让学生了解分子和原子的抽象性,虽然我们看不见,也触碰不到,但这种微观粒子却是真实存在的。

其次,教师可以准备一根细铁丝与一把锉刀,让学生从铁丝上刮下细屑,并询问学生,根据铁原子的质量进行计算,一粒细屑中可能有多少个铁原子呢?这个问题旨在提示学生,虽然原子和分子肉眼不可见,但大量的原子聚集在一起,就能形成实体,直到能看到、触碰的程度。学生在刮铁屑、算数量的过程中,可以让自己的概念学习由感性认知朝理性思考的方向发展。

其三,教师可以提问一些科普性质的问题,让学生逐渐认识分子和原子的性质。例如通过“为什么热菜香味更重”这个问题,说明分子和原子处于不断运动的状态。通过“你知道一滴水中有多少水分子吗”这个问题,说明分子和原子的体积小、质量小。由此,可以循序渐进地延伸问题难度,帮助学生掌握主要概念。

其四,教师可以结合之前的教学过程,对学生提出一些拓展思考问题。例如你认为构成物质的基本微粒是什么?这些微粒是静止不动的吗?如果它们是运动的,那么在生活中有哪些例子可以证明这个观点?这些问题能进一步促进学生的生活联想,帮助学生理解化学概念的内涵。

三、结合史实,打开学习视野

传统的化学教学多以教材为主,授课过程通常会显得枯燥乏味,教学素材也具有一定的局限性,难以引起学生的学习兴趣。若想让化学概念教学显得更为多元化,教师可以适当结合化学历史,引导学生从其他视角作为学习的切入点,产生触类旁通的学习感受。这样不仅能让概念教学的层次更加丰富,还能打开学生的学习视野,充分提高学生的探究积极性。

例如教学沪教版九上“组成物质的化学元素”时,教师可以先呈现一些真实的历史事件,让学生了解本堂课的学习价值。比如我国黑龙江克山县的百姓,在1935年出现了一种地方性的心脏病,不仅发病率较高,治疗也十分不易。自新中国成立后,中央领导十分关注这个问题,并专门派专家对这种“克山病”进行调查和研究。最后发现,大多数克山县百姓之所以会罹患这种特殊性的心脏病,主要因为体内缺乏一种微量元素硒。当找到问题根源时,这个困扰当地数十年的疾病就迎刃而解。通过这段化学历史,学生不仅能了解到建国初期我国在化学元素上的研究成果,也能认识到微量元素对人体健康能起到一定的影响作用。

其次,教师可以帶领学生回看历史故事。比如教学“元素周期表”时,教师询问学生:为什么表中的数字表示的是相对原子质量呢?这些元素与上堂课所学的原子有什么联系?结合以上问题,教师再为学生科普世界上知名化学家对元素概念的研究历史。让学生全面了解道尔顿、盖墨林、迈尔、门捷列夫等人的研究成果,逐渐引出“同种原子的总称”这个化学概念。随后,教师再继续介绍汤姆生、卢瑟福等科学家,根据他们的成就,导入核电荷数、原子序数等概念。除此之外,关于元素名称的来由,教师也可以通过历史视频,加深学生的认知。例如通过科普短视频,讲解“占星学-炼金术-道尔顿的研究成果——贝采尼乌斯所提的现代元素符号”,逐步讲解化学符号的演变过程。由此,可以让学生产生良好的学习代入感,从化学历史中感受化学家的智慧,突破化学概念的学习难点。

四、合作实验,促进交流互动

化学是一门注重实践的学科,想要深入讲解概念,教师必须要加强实验教学。因此,教师在剖析化学概念时,可以通过小组合作的方式开展实验教学,让学生在实践操作中加强交流互动,启发化学思维,充分理解化学概念的含义。

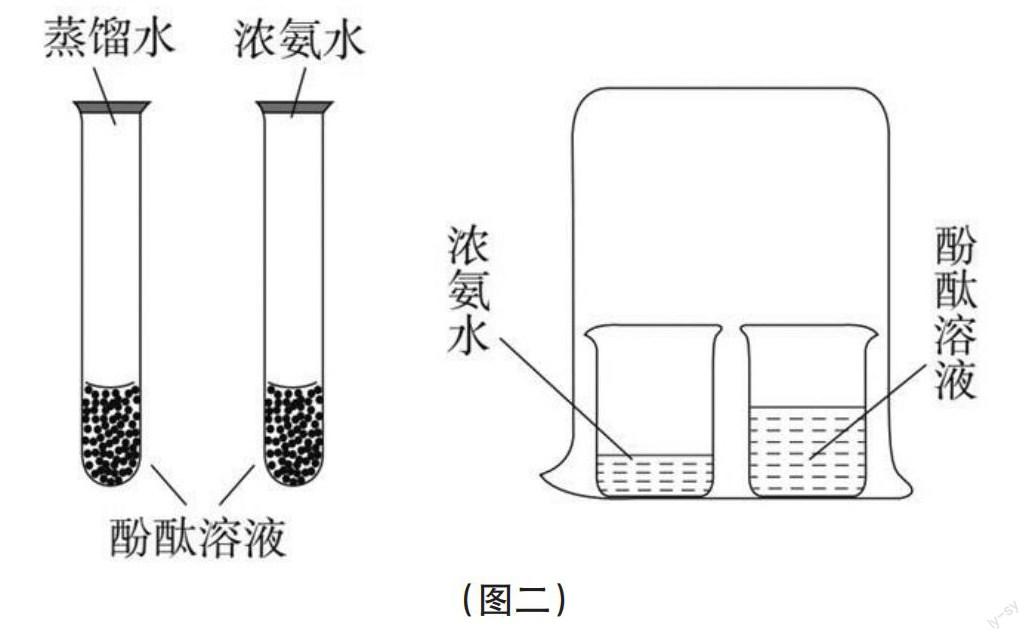

仍以“构成物质的基本微粒”的教学为例,教师可以结合教材中的重要实验,为学生剖析各个实验步骤的具体用意。如图二所示,该实验会分成三个步骤,分别测试酚酞溶液和浓氨水之间的反应问题。根据相关的实验结果,学生需要通过实验来进行深入思考,推测有关分子性质的实验结论。

在此基础上,教师还可以将实验内容进一步延伸。比如(1)准备好同样的一杯热水和一杯凉水,在里面各滴入一滴墨汁,观察两杯水会发生什么改变。(2)准备一个容量瓶,先添加半瓶水,再添加滴入墨汁的酒精,直至刻度线的位置。封紧瓶塞之后,不断摇晃和震荡,看看液面情况发生什么样的改变。(3)用两个针筒分别抽取10ml的水与10ml的空气,将筒口堵住,尝试压缩针筒,看看哪个针筒压缩的幅度最大。(4)将碘固体放在容器内,尝试加热,观察碘固体的变化。(5)在试管中装入MnO2,添加H2O2溶液,再将带有火星的木条放入其中,观察试管内的化学变化。针对以上实验,学生可以自由选择探究方向,并进行讨论和分析,判断分子有哪些性质特点。这样不仅能锻炼学生的合作学习能力,也能把概念与实验有效地结合在一起。

最后,教师可以将探究的主动权交还给学生,鼓励学生大胆放飞想象,利用生活事物来创新实验,以证明刚才得出的学习观点。例如将冰糖放进水中,溶解之后,液体的总体积反而会减小。该实验能证明分子之间具有一定的间隔。再比如对比日光环境和屋内阴凉环境,哪个环境的湿衣服干得更快。该实验能证明分子运动速度与温度之间的关系。由此,通过以上创新性的实验,不仅有助于培养学生的化学探究素养,也能通过多种多样的创新实验,让学生尝试运用化学概念,深入理解化学概念。

五、宏微调控,改进教学方法

在以往的概念教学中,教师处理教材、剖析教材的教学方法通常会比较保守。而在素质教育的背景下,教师的授课思路要灵活,帮助学生跳出教材的框架,从多个角度获取知识,养成良好的探究意识。以沪教版九下“溶解现象”的教学为例,教师可以采用宏伟调控的教学方法。

首先,概念教学要兼具宏观辨识与微观探析。在讲解“溶解”时,从宏观角度,教师可以提示学生,将两个物质进行混合,首先要观察是否能形成溶液状的混合物,该混合物是否满足稳定、均一的条件。如果满足,则可以视为溶解。而从微观的角度,需要教师从分子扩散、离子扩散的角度来深入剖析,观察甲物质在与乙物质接触时,前者是否能以分子的状态分散向后者,如果是则视为溶解。关于概念教学,宏微调控是必经的教学流程,这样可以防止学生出现学习视角闭塞的情况,帮助学生更好地理解化学概念,并为培养学生的逻辑思维打下良好的基础。

其次,教学方式要从定性转变为定量,这样的教学有助于提高学生的认知。比如关于溶液的学习,在定性的角度上,学生接触的是溶质和溶剂的概念。而在定量的层面上,则需要学习溶质的质量分数。同理,关于溶解能力,在定性的层次上通常比较含蓄,会采用易溶解、可溶解、难溶解这种模棱两可的论述。而在定量层次上,将会以溶解度的形式表述出来,概念的展示将会更加精准。由此,学生在概念学习上会显得更加实事求是。

最后,关于概念的教学,既要重视经验,也要走向实证。学生在探究问题的过程中,结合生活经验,可以少走弯路,但结合实证,才能让学习过程做到有始有终。例如教学溶液“均一性”的特点时,按照传统的经验法,一般会让学生尝试喝汽水,体会每一口相同的畅饮感受。而在素质教学的背景下,这段教学经验可以用于导入课堂。再适当结合一些实际论证,比如使用密度计测量这瓶饮料不同地方的溶液密度。这样可以实现感性到理性的过渡,帮助学生加强对化学概念的认知。

不积跬步,无以至千里。要想让学生学好化学,教师必须要加强概念教学,从情境、问题、史实、实验、教法等路径入手,使教学过程更为直观、易懂。由此激发学生的学习热情,营造和谐、高效的教学氛围,对初中生化学核心素养的成长具有积极的影响作用。