他总是看得更长远

2022-05-30朱东君

朱东君

当中国科学院院士王希季在今年7月26日迎来101岁华诞之时,遥远太空中,中国首个科学实验舱问天实验舱与空间站核心舱组合体顺利完成交会对接,中国航天员首次在轨进入科学实验舱。对王希季来说,这无疑是最好的生日礼物。

1999年,王希季被授予“两弹一星”功勋奖章,他的获奖简介中有这样一段介绍:“我国早期从事火箭技术研究的组织者之一,是我国第一枚液体燃料火箭及其后的气象火箭、生物火箭和高空试验火箭的技术负责人,倡导并参与发展无控制火箭技术和回收技术两门新的学科。他创造性地把我国探空火箭技术和导弹技术结合起来,提出我国第一枚卫星运载火箭的技术方案。主持长征一号运载火箭和核试验取样系列火箭的研制……”此外,王希季还主持了中国第一颗返回式卫星的技术设计,参与过多艘神舟飞船研制过程的技术把关……这位造火箭的“两弹一星”元勋,穷其一生都在为实现中国人的太空梦想殚精竭虑。

“他把困难留给自己”

中国第一颗人造地球卫星东方红一号是1970年4月24日晚间从酒泉发射的,由中国首枚运载火箭长征一号送入太空,卫星入轨后很快飞出国境。第二天晚上8时29分,东方红一号卫星和长征一号运载火箭第三级火箭飞经北京地区上空,第三级火箭上的“观测裙”反射出太阳光,在空中形成一个地面上“看得见”的亮点。无数双喜悦的眼睛追踪着那个亮点,其中一双是属于王希季的,他深知这光亮来之不易。

1957年,苏联率先发射了世界上第一颗人造地球卫星。美国紧随其后,也于次年成功发射一颗人造卫星。中国国内要发射人造卫星的呼声渐高,毛泽东很快有了指示:“我们也要搞人造卫星。”

中国第一颗人造卫星工程由工程总体和4个系统组成,包括卫星本体系统、运载火箭系统、测控通信系统和发射场系统。其中,研制中国第一颗人造卫星运载火箭的任务,于1965年落在了第七机械工业部第八设计院(以下简称七机部八院)身上,王希季是七机部八院时任总工程师。

采用哪一种技术途径发展中国的卫星运载火箭,是研制人员面临的问题。同时,他们还面临时间紧、任务重、要求高的难题,要能在1970年左右发射中国第一颗人造卫星,还要在技术上有所超赶,把比苏联和美国第一颗人造卫星重量大得多的中国卫星送入预定的太空轨道。但在预定的发射时限内,中国没有现成的火箭可以改进为卫星运载火箭。

“面对这些难题怎么办?”王希季多年后回忆道:“研制人员通过认真讨论,认为只有充分了解中国的国情和实际,充分利用中国可以利用的资源,在此基础上自主创新,才能完成国家提出的新任务,满足迫切的新需求,除此之外,别无他途。”

要把人造卫星送入预定轨道,运载火箭必须达到7.9千米/秒的第一宇宙速度。单级火箭不具备如此强大的动力,只能依靠多级火箭接力。于是,王希季带领他的团队提出了一个以中程液体推进剂导弹为火箭的第一级和第二级、研制一个固体推进剂火箭作为第三级的运载火箭方案。这一方案充分利用了中国当时的导弹研制成果,在可靠的基础上力求先进,符合国情,比较简单又切实可行。

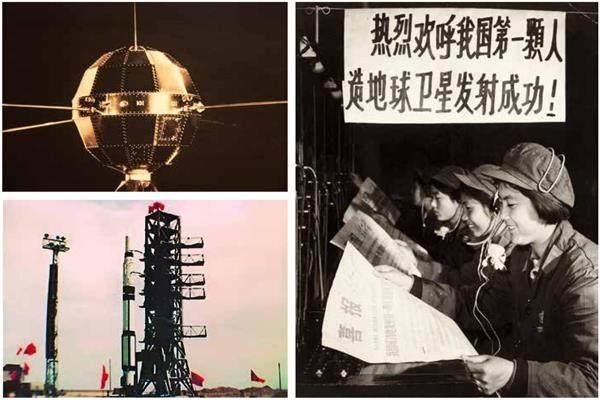

左上圖:中国第一颗人造地球卫星东方红一号。左下图:长征一号运载火箭。右图:1970年,接线员正在读喜报,庆祝东方红一号发射成功。

当东方红一号卫星进入环地球运行轨道时,轨道倾角(卫星轨道面与地球赤道面的夹角)为68.5度。事实上,在最初的方案设想里,这一倾角为42度。钱学森“四弟子”之一的李颐黎回顾了这段往事——李颐黎早年在钱学森指导下探索中国卫星技术和空间技术,从事过火箭、卫星和载人飞船系统的设计与研究,是王希季登攀航天科技高峰的重要见证者。

李颐黎说:“王希季当时是七机部八院的总工程师。在他的领导下,人造卫星和运载火箭总体设计室副主任朱毅麟、总体组组长倪惠生和作为参数组组长的我带领一批年轻的科技人员紧张地开展方案论证工作,并于1965年10月向国防科委委托中国科学院召开的我国第一颗人造卫星方案论证和工作安排会议提出了《我国第一颗人造卫星运载工具方案设想(草案)》。该会议确定了我国第一颗人造卫星的发射场为酒泉卫星发射中心,轨道倾角为42度。限于当时的条件,这一轨道倾角的确定没有考虑到后来返回式遥感卫星的研制要求。

“七机部八院1966年初开始了我国返回式卫星的方案论证工作,论证中研究人员发现返回式卫星需要更大的轨道倾角,不适合采用42度的轨道倾角。那么,东方红一号卫星能不能也选用较大的轨道倾角呢?我们计算了长征一号火箭沿不同方向发射时所能达到的运载卫星的质量,结果证明东方红一号卫星可以采用和返回式遥感卫星相同的轨道倾角。我向王希季总工程师汇报了这一结果,得到他的大力支持。

“1966年4月1日晚,中国科学院和七机部有关领导及主要科技人员在北京中关村召开碰头会,我也参加了。会上,王希季总工程师介绍了上述计算结果,他说:‘一个发射方向被选定了,若后续型号需要再变就很困难,因此倾角42度有问题,它不符合我国返回式卫星(需要的)轨道倾角。时任中科院副院长裴丽生也说:‘第一颗(卫星)必须与以后的(卫星)结合,不结合就不行。第一颗还是搞极地轨道,这是个方向。这次会议经过讨论,一致认为第一颗卫星的轨道倾角要与后续系列卫星结合起来考虑。

“王希季总工程师在东方红一号卫星工程中是负责运载火箭长征一号研制的。如果仅从运载火箭考虑,采用42度轨道倾角可以大大减少运载火箭研制的困难,但他能从全局出发,站在国家利益的立场上,主动提出更改原定的东方红一号卫星轨道倾角。他把困难留给自己。

“随后在中国科学院力学研究所召开了人造卫星轨道选择会议,会议比较了轨道倾角为42度、60度—70度及90度左右的三个方案,与会者一致认为以60度—70度作为卫星的轨道倾角是最合适的。后来的实践也表明,这一选择是正确的。1970年4月24日,长征一号运载火箭搭载着东方红一号成功发射。从1970年至1983年,我国发射的3个系列13颗卫星的轨道倾角均在57度—70度,大大节约了投资。”

观察小小的降落伞

1986年10月,时任航天工业部科技委主任的任新民在一次讲座会上谈到他最近访问欧洲的观感时说:“欧洲的航天界人士认为中国空间技术有两件事了不起,一件是独立自主研制出液氢、液氧做推进剂的发动机,另一件就是独立自主研制出返回式卫星。”

研制返回式遥感卫星比研制东方红一号卫星要困难和复杂得多。东方红一号是一颗不需返回地面的小卫星,技术比较简单,而返回式遥感卫星则要用航天相机进行对地摄影,并需要使储存对地观测成果的载体返回地面。一旦相机出现故障,卫星就无法观测地物;一旦密封不当,胶片就会曝光变得一片漆黑;一旦卫星调姿有误或返回舱制动变轨失灵,返回舱就不能转入返回轨道;即便调姿正确,制动可靠,若返回舱再入防热失效,降落伞没有打开或被撕破,返回舱也会被烧毁或摔毁。

这样一项大难度的航天工程,于1966年落在了七机部八院身上。面对众多新课题,王希季带领研制人员提出了返回式0型试验遥感卫星总体方案。

他后来在一篇有关中国航天自主创新的文章中写道:“在中国人造卫星事业刚刚步入工程研制的时期,在受到国外严密的技术封锁的情况下,如何提出一个完全依靠本国的力量自主创新,在技术上追赶苏联和美国(当时只有这两个国家成功发射并回收了返回式照相侦察卫星),能适应任务需求又具有发展潜力的返回式卫星遥感工程系统总体方案(指不仅提出返回式遥感卫星的总体方案,还要具体提出与卫星处于同一系统层次的运载火箭、发射场和测控网应达到的设计指标要求,即进行返回式遥感卫星的外部設计),对于研制人员来讲,确实是一个严峻的挑战和难得的机遇……在返回式0型试验遥感卫星的方案提出和其后的研制过程中,自主创新的瞄准点(一直)放在如何更好地实现中国第一种返回式卫星遥感工程系统的功能上,放在使该工程系统有可能适应今后的发展要求上。”

2003年11月21日,中国第十八颗返回式科学与技术试验卫星成功返回。图为直升机正在吊装卫星返回舱,准备送往指定地点。

王希季在检查返回式卫星内部安装情况。

最后提出的方案是充分利用长征二号运载火箭能力的、由返回舱和设备舱两舱组成的、采用弹道式返回方式的大返回舱方案,兼顾了可行性和可发展性。当时,在如何回收胶片问题上有3种意见。一种是回收整颗卫星,一种是回收装载胶片暗盒的大容积返回舱,一种是弹射回收装胶片的容器。王希季决策只回收装胶片的舱段,并相应地在卫星构形上把卫星分为返回舱和设备舱两个舱段,前者装载储存胶片的暗盒,后者装载相机和卫星服务与支持系统。

1994年,时任返回式Ⅱ型遥感卫星总设计师林华宝在发表的论文中认为,在返回式0型试验遥感卫星总体方案论证中,王希季卓有远见地决策采用大容积返回舱,从而使这种返回舱成为可适用于其他返回式卫星的公用舱,为后来研制返回式I型遥感卫星和返回式Ⅱ型遥感卫星时能集中力量去提高卫星的在轨性能和相机的技术水平打下了坚实基础。

1975年11月,返回式0型试验遥感卫星产品首次完成轨道运行和对地摄影任务,并基本上完成了返回舱的返回任务。此后,返回式0型试验遥感卫星第二颗、第三颗产品又分别于1976年和1978年成功完成飞行和返回任务。至此,中国成为继美国和苏联之后世界上第三个掌握卫星返回技术和航天摄影技术的国家。

着陆回收系统是返回式0型试验遥感卫星的一个重要分系统,而降落伞系统是返回式0型试验遥感卫星着陆回收系统的重要部件。在参与研制返回式遥感卫星着陆回收系统的日子里,王希季钻研起降落伞,上班时多方查找资料,在家休息时,又会翻出剪刀、针线、布头,做成小小的降落伞,让家人从高处放下,自己从旁观察。

王希季还多次参加着陆回收系统的空投试验。用空投试验方法试验、检验和验证降落伞回收系统,是研制过程中必不可少的工作。空投试验场基本位于偏远空旷无人之地,条件很艰苦。王希季如此回忆过其中的两次:“一次空投试验,时值隆冬,选在结冰的内蒙古黄旗海。我们吃的是又粗又黑的‘钢丝面,住的是十几个人挤在一起的、只有一张床的、窗户也不很严的小屋。同志们爱护我,把仅有的一张床给了我,其余的人都睡在铺了稻草的地上。另一次是在天津地区靠海的芦苇塘空投,同志们在水深齐腰的芦苇丛中蹚水寻找空投模型,从上午找到下午才算找到。”返回式卫星的回收系统,经过58次空投试验,反复改进,才送交总装和参加发射。

后来,由王希季作为第一完成人的返回式0型遥感卫星与东方红一号卫星合并作为一个项目,获国家科学技术进步奖特等奖。

“重复使用的并不都是经济的”

上世纪70年代,中国曾批准立项研制曙光一号载人飞船,王希季也参加了飞船的论证工作。在曙光一号计划因故夭折后,他始终留意着载人航天的发展。1986年,中国制定了跟踪世界高技术前沿的“国家高技术研究发展计划”,即“863”计划,航天是其中重点研究和发展领域之一,这为中国载人航天的再度兴起提供了契机。

1986年3月,中国空间技术研究院(以下称航天五院)开始了空间站及其空间运输系统的研究,王希季时任航天五院科技委主任。在他主持召开的航天五院第一次空间站研讨会上,五院508所提出了采用飞船向空间站运人运货、载人飞船兼做轨道救生艇的建议。

当时,国际航天界发展的潮流是研制航天飞机,希望通过运载器的重复使用降低发射成本,中国多数专家也赞同航天飞机是世界最新、最先进、可重复使用的航天器,中国应该尽快研制。但王希季研究后认为,航天飞机由于研制费用高,使用频率低,再加上每次发射的维修、储存等费用,实际上不可能真正实现减少发射费用的初衷,也不符合中国的国情。他写了一篇文章《重复使用的并不都是经济的》,论证自己的观点。

1988年7月,“863”计划航天领域专家组召开空间站天地往返运输系统论证结果评审会。会上提交的论证方案有5种,其中4种都是航天飞机,只有508所提出了飞船方案。据当时参加会议的专家回忆,王希季作为评议专家,不顾多数人支持航天飞机的方案,坚持认为当时我国航天不具备超前发展的能力,也不具備全面跟踪条件,载人航天只有以载人飞船起步才是切实可行的发展途径,好高骛远只会给国家造成浪费。

此后,航空航天工业部拟进一步比较研究小型航天飞机和多用途飞船这两种方案。王希季又指导508所对多用途飞船方案的技术和经济可行性做进一步论证。在1989年举行的比较论证会上,李颐黎代表航天五院做了主张采用多用途飞船方案的汇报发言,发言稿由王希季认真修改,从任务和要求的适应程度、技术基础情况、配套项目规模、投资费用、研制周期5个方面,比较了小型航天飞机和多用途飞船,得出发展多用途飞船是中国突破载人航天技术、形成空间站的第一代天地往返运输系统和作为轨道救生艇的适合中国国情的最佳选择。

1990年6月,中国载人航天从发展飞船起步在航空航天工业部范围内取得了共识。1992年,中国载人航天工程正式立项。

在神舟飞船研制过程中,王希季虽然没有在设计师体系内担任职务,但他对飞船及其各分系统的方案制订、技术攻关和产品质量保证提出了很多有价值的建议。

2011年9月29日,中国首个目标飞行器天宫一号在酒泉卫星发射中心发射升空。

这在实施中国载人航天工程第二步载人飞船与其他航天器交会对接任务的过程中就有体现。原本方案对接的目标飞行器是神舟飞船的留轨舱,王希季一直不赞成。他和其他一些研制人员主张研制一个具有空间实验室主要功能的航天器,既用来突破交会对接技术,又用来试验航天员进驻空间实验室技术。这样虽然会稍许延后空间交会对接试验的时间,但能为研制正式的空间实验室打下更好基础。神舟飞船设计师系统最终决定采用王希季等人的建议,研制天宫一号目标飞行器。2011年,天宫一号发射升空,先后与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接,为空间站的研制积累了经验。

而建立空间站,正是中国跨世纪载人航天工程第三步的目标。在问天实验舱发射之后,梦天实验舱也预计于今年内发射,中国空间站即将完成在轨建造。

2015年,中国第一颗返回式卫星发射成功40周年之际,94岁的王希季受邀参加了曾参与卫星研制老同事的聚会。李颐黎是聚会的筹备组成员之一,他在欢迎词中概述了王希季多年来的贡献。王希季在接下来的发言中说:“刚才李颐黎谈了很多情况,对我过誉了,因为工作都是各位同志跟我一起做的,而不是我怎么样怎么样。我不过是带领大家,跟大家综合分析,然后做出决定。这个决定也不是属于我的个人创造,都是属于大家的功劳。我们是一个团队……”

那次聚会让李颐黎久难忘怀:“王希季院士虚怀若谷,他把几十年在航天事业上取得的成绩都看作是‘大家的功劳;他平易近人,与每位参会者都一一握手,还同有的同志提起了往事;他对讲话后的多达十几种组合的合影,都含笑允诺。”

那时,王希季仍然每天去上班,不生病、不下雨的话,八点半前肯定到。正是凭着这股精气神,王希季和中国航天人的太空梦想才能一步步走向现实。

(感谢航天五院508所航天专家李颐黎对本文的大力帮助)